[新商品レビュー]クルトガ ダイブ

本製品は、2021年に意匠が出願されており、当時2022年に発売されるだろうと憶測を呼んでいました。

しかし、何の前情報も無く、2022年2月10日にいきなり2月16日発売との情報が流れ、文具マニアを騒然とさせました。公開された情報が少なく、どんなシャープペンシルなのかとても期待の膨らんだ製品です。僕は運良く予約が出来たので、発売日の翌日2月17日に無事購入することが出来ました。

それでは、レビューをご覧下さい。

商品概要

メーカー: 三菱鉛筆株式会社

種類: シャープペンシル

価格: 5,500円(税込)

素材: ABS+塗装(自己修復性塗料?)

全長: 147mm

最大径: φ13.7mm(クリップ含むと17.2mm)

重量: 19g (キャップ無し14g)

基本性能

まず、基本的な性能の紹介を行います。

重心位置

キャップ無しの状態で、先端から65mmの位置に重心があります。

キャップをポスト(後端にキャップを取り付ける)した状態で、先端から80mmの位置に重心があります。

キャップ無しの状態で、中心より少し前に重心があります。キャップをポストすると、15mm程重心が後端側に移動しますが、全体の重量が軽いため、極端なリアヘビーは感じません。軽量で、取り回し易いペンだと思います。

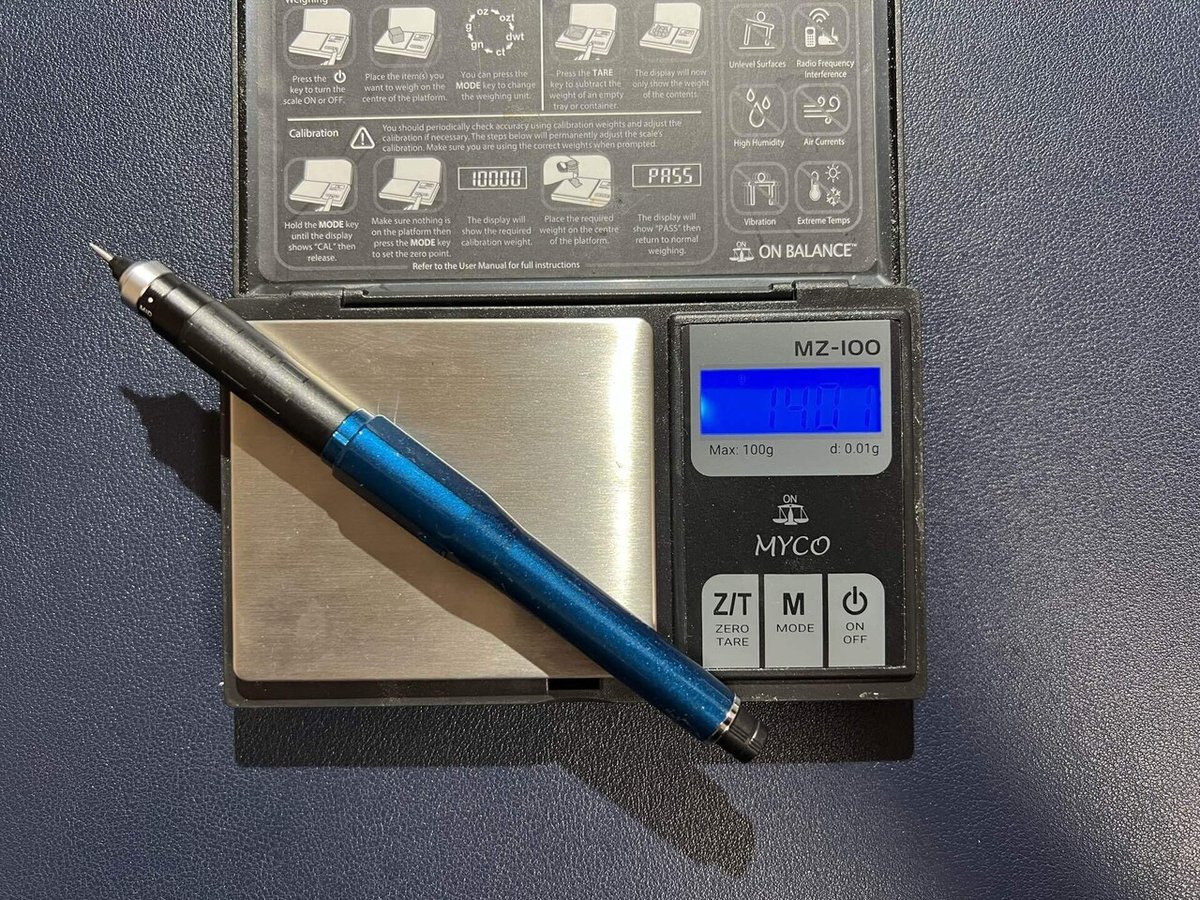

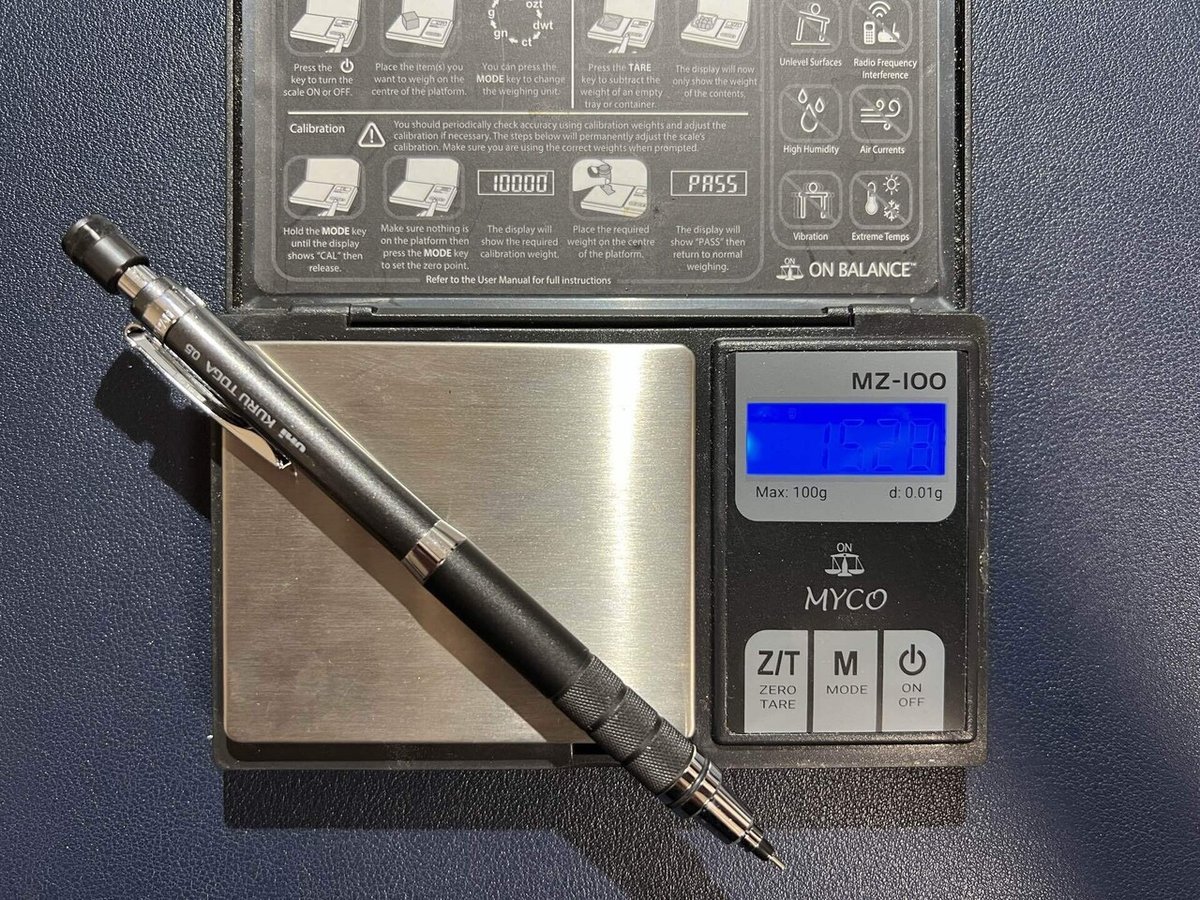

重量

キャップ込みの状態で、19gと比較的軽めの重量です。

(秤の表示が見にくくて申し訳ございません。次回からは秤を変更いたします)

キャップ無しの状態だと、14gで「クルトガ ローレット」より軽いです。本体がABS製なので軽量ですね。

一般的に高級筆記具は重量が重いのですが、長時間の筆記を考えるとこのぐらいの重さが良いのでは、と個人的には思います。

外装

持った瞬間、見た目にそぐわない軽さに驚きます。厚肉感のあるメタリックブルーの塗装を施された本体は、一見金属製に見えますが、中味はプラスチック製。

しかし、光沢のある塗装のおかげで高級感があります。塗料は「ジェットストリームプライム 回転操出式シングル」にも採用されている自己修復性塗料(傷がついても時間が経つと元に戻る塗装)のようで、しっとりとしたグリップ感があります。

ただ、塗装が施されていないキャップ上部、ノック部については安っぽさを感じます。

クリップは特に主張のない平板製。強度、把握力は必要十分に感じますが、少し幅が狭く剛性に不安感を感じました。

グリップは、硬めのラバー製。ラバーが苦手な僕にも気にならない硬さ。

しかし、指の食いつきはいまいちで、塗装の方が滑りにくい程。

なお、グリップ表面にパーティングライン(プラスチックの金型の合わせ面で製品上にライン状になって現れる)が見えて安っぽさを感じます。

特有機能

続いて、本製品特有の機能について紹介します。

クルトガ機構

本製品には「クルトガ」の「クルトガエンジン(クルトガの機構を実現するギア機構)」と呼称されている機構が搭載されています。

「クルトガ」は2008年3月に発売され、今やスタンダードとなった人気シャープペンシルです。「クルトガ」と言う名称は、芯がクルっと回転し、常にトガっていることから名付けられました。ノック時に、芯と芯パイプ(シャープペンシル先端の金属部分)が沈み込むことにより、クルトガエンジンを回転。芯を回転しながら筆記する事が出来るため、芯の片減りを無くす事が出来る画期的な機構です。

当時、本当に驚きました。

シャープペンシルは同じ位置で持ち続けると、芯が片減りし、どんどん筆記線が太くなってしまいます。製図などを勉強した人ならば分かると思いますが、片減りを防ぐためにはシャープペンシルを回す必要があります。「クルトガ」はその不満を改善するために発明された、驚きのシャープペンシルだったのです。当時、学生がこぞって購入しましたし、現在ではスタンダートな製品となっております。

ただ、利点ばかりではなく、クルトガエンジンは、芯とパイプが沈み込む縦の力をギアで回転力に変換する機構のため、筆記時に芯と芯パイプがペコペコと沈み込みます。

…かっちりとした、芯が微動だにしない製図用シャープペンシルを愛する僕には使用し続けるのが無理な商品でした。良い商品なのですが…。

自動繰出機構

「クルトガ ダイブ」の目玉機構です。

自動操出機構。ノックせず自動で芯が繰り出されていく、夢の機能。

本機能を持つシャープペンシルはすでに世の中に存在します。1980年代ファーバーカステル社が発売した「TKマチック」が元祖と言われています。現代ではぺんてる社の「オレンズネロ」が有名ですが、基本的な機能は「TKマチック」と同じです。

芯パイプが紙面に接すると、芯パイプが沈み込み、戻る際に芯を少し繰り出します。ノックがいらず便利なのですが、芯パイプで紙面をひっかきながら筆記するため、引っかかりを感じます。

そこで、今回の「クルトガ ダイブ」

なんと、芯パイプを紙面に触れさせなく、常に芯が繰り出される。まさに夢の機構。恐らく、本製品の発売が明らかになったとき、文房具好きが騒然としたのはこの機能のためだと思います。

ええ、そうです、僕はこの機能を試したいがため、この製品を買いました。好きではない、クルトガを予約してまで購入したのです。

先ず、結論から。

「クルトガ ダイブ」の自動操出機構は芯パイプが沈み込む既存の機構と同様です。「オレンズネロ」のように芯パイプを紙面に触れさせ芯を出しながらの筆記が出来ます。

ただ、本製品の凄いところは、芯パイプを紙面に触れさせず繰り出せる世界初の機構も搭載している点です。

次の画像をご覧ください。

画像、緑のギアがクルトガエンジンと連結されています。

クルトガエンジンは芯と芯チャックが沈み込むのと連動して駆動し、クルトガエンジンに接続された緑のギアが左回りに駆動します。連動して、紫のギアも回転します。紫のギアは突起を介して青いパーツに乗っかっており、青いパーツは螺旋形状をしています。紫のギアが左回りに回ると、ギアは青いパーツの螺旋に従い、少しずつ緑のギアに近づいていきます。この時、芯パイプは紫のギアに引っかかるように配置されているため、一緒に上がります。

少し複雑な機構ですが、簡単にいうと、回転でパイプスライド(芯パイプが引っ込んで芯を露出させる機構)を自動で行っているのです。

この際芯は繰り出されていません。芯パイプが引っ込んで、そう見えるだけです。そして、最後、紫のギアの突起が画像のオレンジパーツを通り過ぎると、下に落下します。この時、いきなり芯パイプが伸びるのです。その際に芯が繰り出されます。紫のギアは、450画程度の筆記で一周します。そう、約450画に一度だけ芯が繰り出されるのです。

なお、繰出量調整機構はオレンジのパーツで実現されています。オレンジのパーツが左に行ききるとミニマム。右に行ききるとマックスです。芯パイプの落下量(出量)を変化させ繰り出し量を制御しています。下の画像で長いのがMAX、短いのがMINですね。

まさかの機構。カラクリ的発想ですね。手品のような、だまし絵のようなそんな機構だと思います。

初筆繰出機構

これも目玉機構の一つ。キャップをするだけで必要なだけ芯が繰り出されている機構です。この機構は、キャップと前述したパイプノック式(オレンズネロ等の自動繰出機構)が組み合わさって実現されています。キャップ内部に、芯パイプをノックするためのくぼみが付いており、それによって芯が繰り出される仕組みになっています。

なお、くぼみの有るパーツにはスプリングが付いており、前述した芯パイプ長さの変化にも対応しており、どんな芯パイプ長さでも、同じ芯の長さだけ繰り出されるようになっています。

マグネット式キャップ

大手文具メーカーでは珍しい、マグネット式キャップが採用されています。マグネット式キャップは、キャップを内部にマグネットが内蔵されていて、ペン本体の磁性体にくっつくことでキャップを固定する仕組みです。小気味よい音と共にしっかりと閉まります。これは本当に気持ちが良いです。

ちなみにポストも、マグネットで嵌まります。

抜かりなし。

何気なくパチパチするだけで楽しめます。

なお、ポストするとノック動作が出来なくなります。自動繰出搭載で必要ないと言う考えの上での設計だと思いますが、思い切っていますね。

僕はプラスチックのキャップを閉める音が大好きです。

特に万年筆のキャップをはめ込む(ねじ込む)時の、カラコロン、と言う音がたまりません。

本製品も、カラン、と言う音がするのですが、ABSはアクリルより比重が20%程軽いせいか、音も軽く聞こえます。肉厚のせいかも知れませんが…。

しかし、もう少し重い音が欲しかった。

利点・欠点

最後に、本製品の利点と欠点を述べます。

利点

・新しい機構が楽しめる

・芯パイプを紙面に触れない自動繰出

・気持ちの良いマグネット式キャップ

欠点

・筆圧が弱いと機構が動作しない(高濃度(2Bよりやわらかい芯)を使ってサラサラ書くと機構が動作しない)

・筆圧が極端に強い人も芯の削れに芯の繰り出しが間に合わない

・上記特製により絵を書くのには適さない

まとめ

三菱鉛筆の気合いを感じさせる新機構でした。

簡単にいうと、クルトガ+パイプスライド+自動芯繰出の全部盛り。良く製品にまとめられたと思います。三菱鉛筆さんには、ギアとかカムに長けた素晴らしい設計者がいらっしゃるのだと思います。

ただ、5,000円の価格は高すぎると思います。

他社の競合製品から考えると3,000円位が妥当なのではないでしょうか。

総合すると、製品的には面白いのですが、書き味は「クルトガ」、外観、価格はターゲットが不明…。

あっ!ターゲットは…僕らか!

こうやって、ブログやツイッターで機構を分析してレビューする好き者がターゲットなのではないでしょうか。

しっかりと乗っかりましたよ、三菱鉛筆さん。

これからも、面白い商品の開発をお願いいたします。

購入をお勧めしたい人:

・アーリーアダプター

・新し物好き

・クルトガ大好きな人

・硬い芯が好きな方

・文字を良く書く方

購入をお勧め出来ない人:

・クルトガの書き味が苦手な人

・コストパフォーマンスを求める人

・筆圧が弱い人(機構が動作しない)

・柔らかい芯を使いたい人(=筆圧が弱い)

・絵を書く方

・キャップ式が苦手な方

2022/2/20追記

今回の機構は、かなりのパーツ点数が使われています。

今回のプラスチック部品の成形用金型だけでも16型程度。安く見積もっても、全部4個取り(一度の成形で4個のパーツ作れる。1回の成形はおよそ30秒程度)だとして6,000万円はします。その為、この単価だとどう考えても赤字です。おそらく、この商品はテスト販売であり、後続商品が控えていると思います。もしかしたら、3月とか?

あくまで推測ですが、同一機構を搭載した製品は間違いなく発売になると考えています。

2022/2/21追記

しばらく筆記に使用してみました。

使用感やは「クルトガ」でした。沈み込みが気になります。「クルトガ」で問題ない方には気にならないと思います。

また、自動繰出機構は仕組みを理解してしまうと、芯繰り出し時が気になります。これだけ目に見える変化が起こると違和感がありますね。

使用していて、とても気になった点は、芯が折れたときキャップをポストしているとノックがすぐに出来ない点です。パイプを指でノックするか、キャップを外してノックをするか、キャップをはめて初筆芯操出機構を使うか選ぶ必要があります。僕は一番面倒でない、パイプを指でノックする事を採用しましたが、やりにくい。ここの対応をもっと考えて欲しかった。

面白い機構を搭載するのは良いですし、アピールするのも良いが、使い勝手を踏まえた上で製品化して欲しいと思いました。

2022/2/22 追記

仕事の打合せで使用してみました。万年筆で染みついた、使わないときはキャップをする癖が発動。この様な、断続的な筆記では、ついついキャップをしてしまいます。

ここで気付いた。自動操出機構と初筆芯操出機構だけ有れば、キャップ付きのシャープペンシルは幸せになれるのでは無いか。

ぺんてるさん!「ケリー」に上記二つを追加してください。きっと幸せになれることでしょう!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?