料理は発見 … 和食の日(下)

前回は五穀の話をしましたが、なじみのない穀物が多く、ではどんな味がするのか試してみました。米二合に対して10gくらい混ぜて炊きました。(豆はのぞく。好奇心による自己流なので、適切な調理ではありません。)

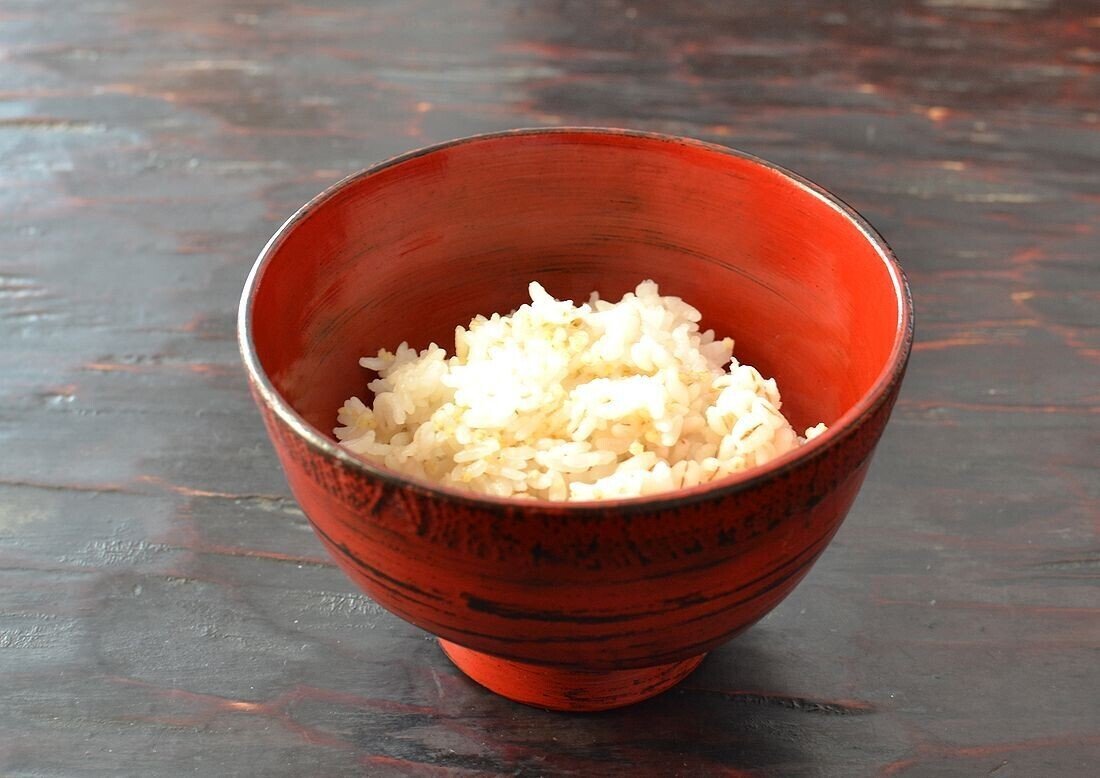

取りあえず炊いてみました

☆赤米(あかまい、あかごめ)

赤米の粒が小豆のように見え、ほんのり桜色のご飯です。食べると少しもそっとしながらも歯ごたえがあります。うっすらコクがあるような普通の味です。反省としては、もう少し赤米の量を増やせば、味がはっきりし赤飯のような色になったのかもしれません。

縄文時代に中国から伝わってきたお米は赤米であった、と言われています。赤米は古代米の一種で、米には色がついており、他には黒米と緑米があります。野生に近い品種なので環境変化に強く丈夫に育つそうです。栄養的には、白米よりタンパク質、ミネラル、ビタミンが多いとされます。今まで知りませんでしたが、赤米なかなかの優れモノのようです。

☆稗(ひえ)

炊いた見た目はほとんど分かりません。目を凝らすと小さな黄色い粒が見えこれがヒエです。食べてみるとほんのりふくよかで美味しい気がします。

稗はイネ科の穀物で、粟と並んで縄文時代から食べられてきたそうです。その起源は、中国か日本自生とか諸説あります。水田でも畑でも耕作可能で、寒冷地でもやせた土地でも育つそうです。栄養価は高くバランスも良く、米に比べ食物繊維は約8倍、マグネシウムは約5倍、鉄分についても約2倍、カリウムは約3倍含まれているそうです。稗は健康食のようです。

小粒なので米ほどの収穫量は望めないとしても、長く保存できるので救荒食物として栽培されてきたそうです。 *救荒(きゅうこう)食物とは、飢饉や災害に備え備蓄される食物で、稗.粟.蕎麦.キビ.芋などです。遠い昔からの生きのびる知恵なのでしょう。

☆麦と粟

ヒエが分かりにくかったので、たっぷり麦と粟合わせ40gくらい入れてみました。パサついて不味い。やはり調理法を調べるべきでした。

☆麦

イネ科の穀物です。大麦はなじみがあり、私も子供の時は麦ごはんでした。原産国は西南アジアとされ、古代エジプトからヨーロッパ、インド、中国へ渡来しました。日本でも米とともに古くから作られました。

栄養的には、食物繊維が白米の17倍以上あるのだとか。徳川家康も健康のため麦飯を食べていたそうで、長寿食かもしれません。

☆粟

イネ科の穀物です。縄文時代から栽培されて、米や麦が普及するまで重要な穀物でした。上手に調理すれば甘みともっちりした食感があるそうです。お菓子のアワオコシが良く知られています。栄養価は優れており、ビタミンB1が多く食物繊維.鉄分.マグネシウムも含んでいます。

☆黍(きび)

購入できず調理もできませんでしたが、一応調べてみました。きびはイネ科の穀物です。有史以前からアジア、北アフリカ、南ヨーロッパで栽培されていたようです。日本では粟.稗より遅れて伝わったそうです。桃太郎さんのキビ団子でおなじみですが、見た目は粟に近い。栄養価は食物繊維.カルシウム.マグネシウム.鉄.亜鉛など多くが含まれるそうです。

日ごろ私は発芽玄米入りのご飯です。けれど、味の変化や栄養を考えると、五穀もなかなか貴重な穀物です。それにしても、豆以外はみんなイネ科で、イネ科は偉大です。美味しい調理法を学んだら、取り入れていきたいと思います。

神人共食(しんじんきょうしょく)

そう知識がある方ではないので、色々資料を探します。「和食とは何か」という小冊子を読んでいた時、神人共食という言葉を知りました。書かれた熊倉功夫先生によれば、「日本の年中行事に伴う宴会は、カミ(自然そのもの)と人の交流であった」とされています。

以前に箸置きの回で「直会(なおらい)」について紹介しましたが、一連の儀式の後にお供えした食べ物を神様とともに食することです。一番美味しい食材を美しい料理にして、感謝とともに神様に捧げ、共にいただく。それによって、日本の料理文化が発達してきたとも言われます。

「和食とは何か」 著者 熊倉功夫.江原絢子/有斐閣出版 2015年/900円

神人共食は和食の原点のようです。もうすぐ年の瀬で新年を迎えます。そして、おせち料理を家族でいただく時は、歳神様との嬉しい直会でもあります。そういう意味を知ると、じんわりと心温かくなるようです。

11月24日の和食の日は、その前日の新嘗祭(にいなめさい)に由来します。今回は、失敗しながらもなじみのなかった五穀を知り、神人共食の伝統を発見できました。古代より連綿と続いてきた食べることへの祈りや願いが、私にも伝わってきたような気がします。お読みいただいた方にも、食に思いを馳せるきっかけになれば幸いです。

◎次回は「お椀よもやま話」です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?