華北の弘報と宣撫

神谷さんからいただいた。

私自身はまだまだ勉強不足だが、外地のメディアの復刻や紹介が進んで、

最近大きな研究潮流になりつつあるという印象を持っている。

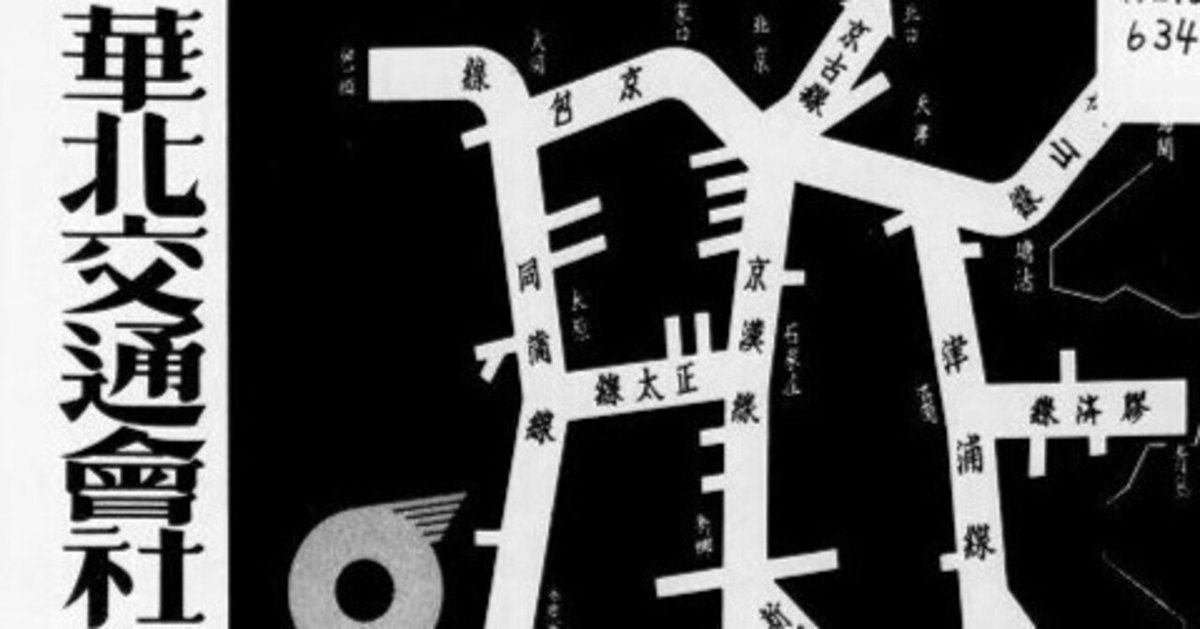

今回の神谷さんの論文は、華北交通協会の機関誌『興亜』を対象に、城所英一の言論を取り上げて分析されたもの。知らないことばかりでとても勉強になった。神谷さんは『興亜』について別途詳細な解題も発表されている。それを踏まえられてのもの。

日本人だけでなく、社員として働く中国人に向けてもメッセージを発する必要があったという指摘があって、言われてなるほどと思った。

なお、城所の議論のなかで、日本を兄、中国を弟とする発想が出てきている点は、ちょっと新鮮というか意外だった。なんとなく中国のほうが古くからいる兄であって、日本が主導性を発揮するのは若い日本が頑迷な兄に教える格好をとるのでは無いかと勝手にイメージしてしまっていた。そうか日本が兄になるのか、と思った。

辛亥革命によって国が新しく変わったという認識があって、そこから逆転した兄―弟関係を導く人が、(城所のように)少なくなかったとすれば、私自身も1910年代以降の日中の関係は、いままでと違った視点で見る必要があるのかなとも思った。

それでその後、改めて21箇条要求に関する吉野作造の論評である『日支交渉論』などを読んでみたら、革命の前と後で、知識人の中国観は本当に大きく変化しているのを(今さら)知ってびっくりした。どうも、明治知識人の中国観で、清朝に対して持たれていたイメージが固まりすぎていて、頭が1910年代の中国論に対応できていないらしいということがわかった。

神谷さんは城所の議論について、文学者として技巧を排し、ひたむきさを求める姿勢があり、そこでの発言は、陳腐な思想ゆえに社員を支えたと指摘されている。これは、過酷な環境下で働くことを余儀なくされた人たちにとってはいかにもありそうなことだと、説得された。

また戦争の進展にともなって、時期を経るごとに次第に弘報から宣撫、錬成へと変わっていく過程も、地域の差こそあれ、中国各地で同様だったのだろうなあという印象も持った。

留学生も関心を持ちやすいテーマだと思うので、何か聞かれたらこちらの研究を紹介していこうと思う。