【小説】淡くて苦いピンク【第8話】

8,半熟卵

「さくらは最近恋バナとか聞かないけど、どうなの?人生」

「人生かぁ……」

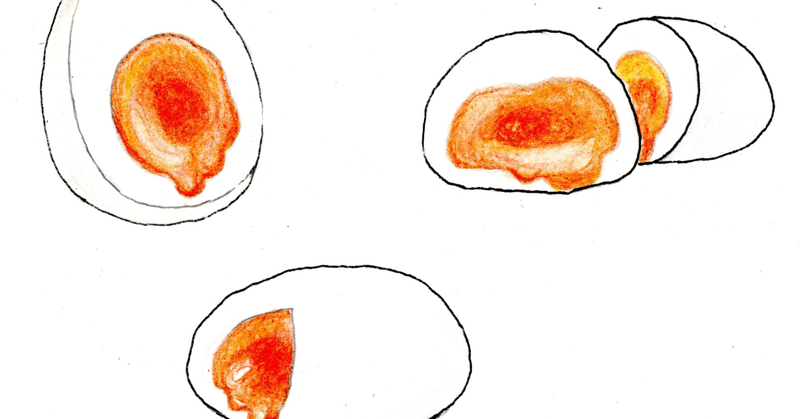

昼間から急に“人生”について話を振られるとは思っておらず、さくらは少し考え込んでしまった。わたしの人生ってなんだろう?今まで、普通に働いて、普通に結婚して、普通に幸せな生活ができればいいな、くらいにしか考えたことがなかった。たしかに、咲桜も、葵も、元カレのたくやも、みんなさくらよりしっかりと人生観を持っている気がする。さくらは急に、自分が中途半端な半熟卵みたいな人間に思えてきて、心がしゅんとするのを感じた。

「わたし、なんか中途半端な半熟卵人間だよね……」

「どうしたの急に!わたしはさくらの恋バナが聞きたいな~って言っただけだよ?」

「いや、咲桜みたいに仕事がバリバリできるわけでもないし、葵みたいに大切な守りたいものがあるわけでもないし……。これといった特技もないし、趣味もないし。なんかつまんない人間だな、わたし……」

「いやいや、そんなに自虐的にならないでよ。わたしは好きだよ、半熟卵」

「いやー、わたしも半熟卵は好きだけどさ……」

生卵は、お湯に入れられて、外からぐつぐつ火を通し続けることで、だんだん中身が固まっていく。火加減が弱かったのか、まだ時間が足りないのか。さくらは案外、鍋の外の世界を知らず、ぬるま湯に浸かって生きてきたのかもしれない。

「さくら、結婚はしたいんでしょ?」

「うん。三十歳までには結婚できればいいな」

「それって、良い人いればって感じ?それともお見合いとかでもいいの?」

「そりゃあ良い人と出会いたいよ。でも、それが難しいんだよ~」

「さくらの考えてる良い人ってどんな人?」

「え、優しくて、年収五百万円以上の星野けん?」

「出たよその世間の偶像(笑)、“普通の人”でいいってやつね」

「うん、高望みはしないよ。でも、自分の年収考えたら、相手の年収がそこそこないとなって思っちゃう。子ども生まれたら、教育とかお金かかるじゃん?」

「じゃあ……わりと条件重視って感じ?」

「いや、雰囲気とか、一緒にいて楽しいかとかも大事!」

「うーん……」

結婚相談所の面談みたいになってしまった。自分の理想は高くないつもりだったけど、普通って、案外難しいのかもしれない。普通ってなんだろう。

「とりあえず、ある日突然白馬の王子様がお迎えに来てくれるなんて話は幻想よ。お迎えに来てもらうためには、ドレス着て舞踏会に行って、ガラスの靴を仕込んでこないと」

「それは分かってるよ。何かしら行動を起こさなきゃな~とは思ってる。もう二十五歳だし」

「付き合ったとしても、こいつ結婚する気ないなと思ったら、すぐ見切り付けるのよ。女にはタイムリミットがあるんだから」

葵はふんわりした雰囲気とは裏腹に、かなりシビアに物事を見ているところがある。まあ、しっかり地に足ついて現実を見ていないと、お店の経営なんてできない。

「分かってる。三十五でしょ?」

さくらもちょっとシビアな空気を出して、それっぽいことを言ってみた。

「そうよ、人間はやっぱ生き物だから。卵子の質の低下はどうやったって避けられない」

「卵子凍結する人、じわじわ増えてるらしいね」

「そうゆう手もあるよね。周りも晩婚化してて、ニュースでも、芸能人が三十後半で第一子誕生!とか見たりするじゃない?だから自分も大丈夫だろうとか思っちゃうけどさ。人間の身体は別に進化したわけじゃないから……」

「不妊治療で悩んでる人もいっぱいいるよね」

「うんうん」

今まで自分のタイムリミットについて真剣に考えてこなかったが、そろそろ考えるべき時が来たのかもしれない。自分はどんな人と結婚して、どんな人生にしたいのか。そもそも、結婚して子どもを産みたいのか……?

今、さくらの目の前には、結婚して子どもを産んで、家族で支えあって生きていく人生も見えるし、好きなだけ働いて、自分の好きなように時間もお金も使える、自由な独身生活も見える。働きながら、共働きで子どもを育てる人生もあるかもしれない。目の前には何本もの道があって、どれを選んでも正解も不正解もない。さくらは、何を正解にしたいのか、まだ分からなかったが……。

「わたし、子ども産むなら、子どもに全力を注ぎたいんだよね。適当に子育てはしたくない」

「専業主婦になりたいってこと?」

「子どもが小さいうちは、家で自分で面倒見たい」

「なんか、そこは譲れないって感じだね」

子どもの頃見た、母親の背中を思い出す。いつも視線が向けられるのは弟ばかりだった。

「お姉ちゃんなんだから」

この呪いのような言葉を、何度聞いただろう。そのうち、母に言われる前に自分の心の中で唱えるようになってしまった。「お姉ちゃんだから、お姉ちゃんだから」と言い聞かせて我慢して、何か良いことはあっただろうか。我慢すればするほど、母の愛情は弟に吸い取られていった……。

「とにかく、わたしはお母さんみたいな適当な子育てはしないって決めてる」

「さくら、面倒見いいしね。子育てに全力を注ぐのも楽しいんじゃない?」

「そうかもしれない。向いてるかどうかは別だけど」

「そんなことないよ、うちの子どもたちもさくらに懐いてるし。きっと向いてるんだよ」

「そうかなあ。保育士にでもなればよかった」

「じゃあ、子育てに専念させてくれる優しい旦那さんが見つかるといいね」

「ありがとう、葵……」

少し、もやもやした気持ちがすっきりした気がした。やっぱり葵に会いに来てよかった。気兼ねなく話せる幼馴染がいることに、もっと感謝するべきなのかもしれない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?