エゴン・シーレがなぜこんなに好きなのかを考えた

突然ですが、エゴン・シーレが好きです。

エゴン・シーレはご存知でしょうか。1890年にオーストリアで生まれ、28歳という若さで病死した表現主義の画家です。

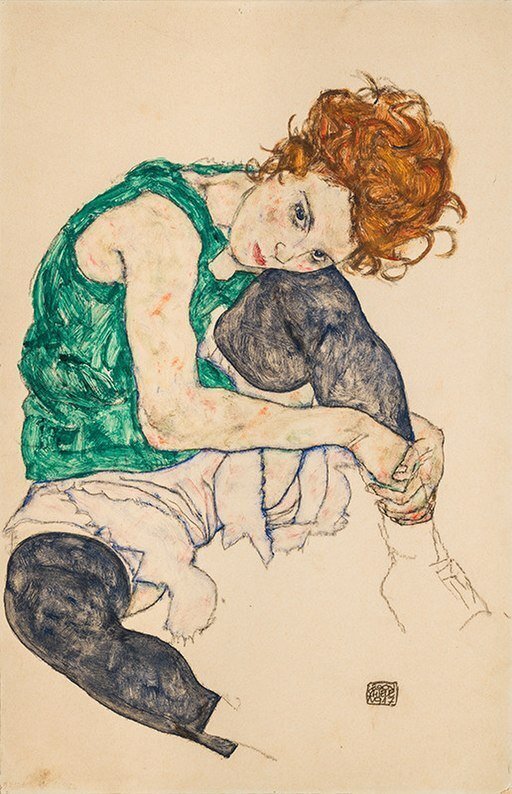

パッと見ただけで「エゴン・シーレだな」とわかるぐらいに、かなり特徴的な筆致や色使いをしています。

先日、上野にある東京都美術館にて、エゴン・シーレ展が開催されました。

グワッシュ、水彩、黒クレヨン/紙

※今回のエゴン・シーレ展では展示なし

日本でシーレの展覧会が開催されるのは30年ぶりとのことで、私は喜び勇んで上野に出かけました。

なので今回は、彼の生涯をたどりながら、その時に感じたことを書いていきたいと思います。

幼い頃から絵の才能があったエゴン・シーレは、16歳でウィーンの美術アカデミーに最年少入学しました。

鉛筆、水彩、グワッシュ、オペークホワイト/紙

めちゃ・絵が・上手い。

その後はグスタフ・クリムトに師事し、美術アカデミーの方針に反発して退学。志を同じくするウィーン分離派と関わりあいながら、芸術活動を続けました。

初期のころのシーレは、クリムトの影響をかなり受けています。

油彩、金と銀の顔料/カンヴァス

数年ののち、シーレはウィーン分離派から脱退し、表現主義への道を歩みはじめます。

表現主義とは、一言でいうのは難しいですが、感情の激しい揺らぎを作品に反映させているものだと、私はとらえています。

表現主義の絵画には、強い色彩のコントラスト、輪郭の歪みや単純化、反自然的、などといった特徴があります。

油彩/カンヴァス

エゴン・シーレの絵を眺めながら、どこが好きなのかを考えてみました。

まずは、異様なまでにゴツゴツと骨ばった身体。手や指も、これでもかというぐらいに骨と皮が強調されている。気持ち悪くて好きです。

おぞましいものや気持ち悪いものには、嫌悪感と同時に親近感を抱きます。嫌悪するのは、正体不明なものに対する本能的な恐れ。親しみを抱くのは、いつも自分自身に向けている嫌悪感が、他者へと向かった安心からくる意識なのかもしれません。

そしてもうひとつ好きなのは、これで長時間静止するのは無理だろうというほどにねじ曲がった姿勢。いかにも窮屈そうで、見ているだけで息苦しい。

そう感じると同時に、私が感じている苦しみを、シーレが絵画で代弁してくれているような錯覚をおぼえる。

油彩/カンヴァス

私は学生時代に、対人恐怖症の人と付き合っていたことがあって。

シーレの絵は、その人が外で発作を起こした時の状態と似ているんですね。

とにかく顔を上げられない。歩くこともできない。他人の存在を受け入れられない。こちらとしてはどうすればいいのか分からないんです。とにかく、少しずつ進んで家に帰るしかない。

シーレの絵を見ると、その時のことを思い出します。

エゴン・シーレが描く絵のモデルは、自分も他人も、どこか極限まで追いつめられている。

そう感じることで、私は逆に救われる心地になります。

彼が絵で表現しようとしていたことは、まったく別のものかもしれないけれど。

そして、これは作品によるんですが、シーレの皮膚の描写がとても好きで。

シーレが描く人間の皮膚の、下に血管がはしっていて、なおかつ青白い、まるで生きているような色使いが素晴らしいとずっと思っていて。

それを今回の展示で直接見ることができて、嬉しかったです。

鉛筆、グワッシュ/紙

何がそんなに嬉しいのかというと。

実際、画集やネットで絵を見ると、すべての絵はのっぺりとして見えます。たいてい画集の紙は厚く、光沢もしくはマット加工がある、とても上質なものですが、本物の絵画の筆致にかなうものはありません。とはいえ、シーレの絵はグワッシュ(不透明水彩絵具)を用いたものが多いので、油彩に比べると平たいのですが。

この展覧会で、自分の好きな絵を間近でまじまじと見て、百年以上前にシーレがこのカンヴァスに触り、色を重ね、完成させたんだと思うと、心が震える心地でした。

今回の展示では、シーレのデッサンとクリムトのデッサンを並べている場所がありました。

シーレのデッサン力は素晴らしいもので、それは師であるクリムトのデッサンと異なるタイプだったと私は思っています。

シーレの絵は下絵の時点で、つまりモデルをドローイングした時点で完成している。書き直しもほとんどしておらず、一切の迷いがない線です。私は絵の才能がないので、そうしたシーレのデッサンを見ると、うま!!すご!!!と、鳥肌が立ちます。

黒チョーク/紙

(ここには載せていませんが)クリムトのデッサンは、もちろん着彩して完成させるというイメージがあるのでしょう、シーレほどはっきりとした線ではありません。

言うまでもなく、クリムトは19世紀を代表する素晴らしい画家です。どちらがより優れているとか、そういった話ではなくて、両者の違いが際立っている、とても面白い展示だなと思いました。

シーレは28歳のときにスペイン風邪にかかり、同じ病で妻が死亡した3日後に亡くなっています。制作途中だった未完の絵も展示されていました。

エゴン・シーレは、生きることについてのグロテスクさを絵画において表現し、白日のもとにさらけ出している。それぞれの孤独や苦しみ、肉体や性がもつ特異な、唯一無二の美しさを示してくれる。

私にとってエゴン・シーレは、そういう存在なんだなと実感しました。

そんなことを考えながら。

じっくりゆっくりシーレの絵を眺め、桜が咲きはじめた上野公園を歩いて帰る。とても楽しい春の一日でした。

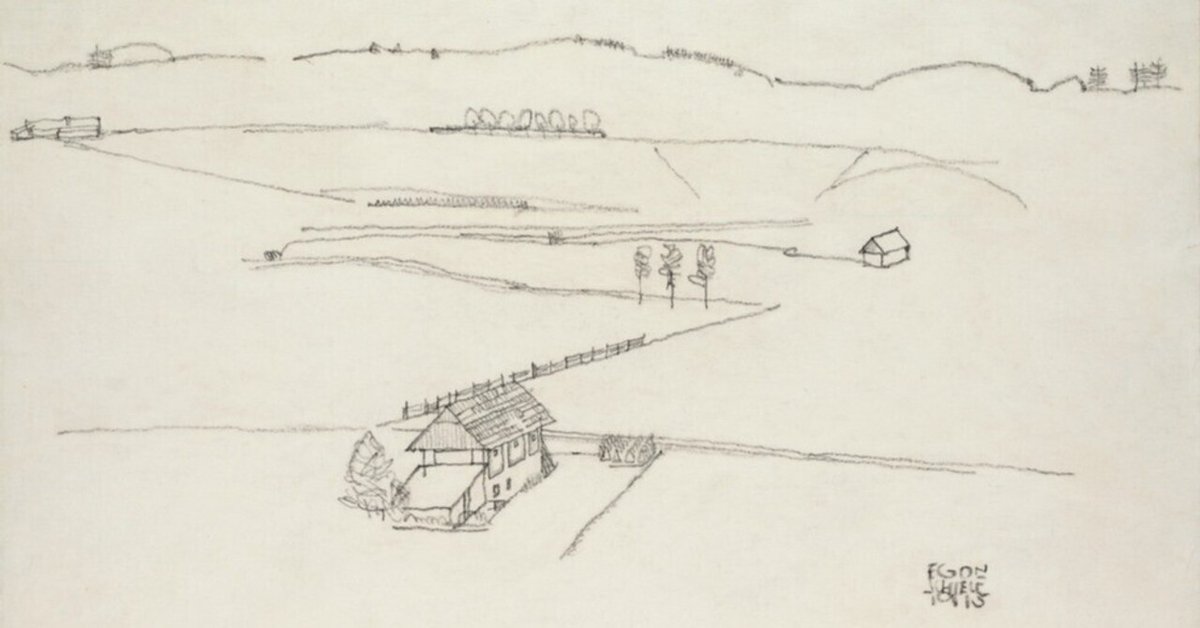

※見出し画像:Landscape near Langen am Arlberg/ランゲン・アム・アールベルク近くの風景/1913年 鉛筆/紙

※こちらに載せている絵画は、すべてエゴン・シーレが制作したものです。

※絵画の英名・和訳・制作年・画材については、冒頭の1枚以外はすべて『レオポルド美術館 エゴン・シーレ展 ウィーンが生んだ若き天才 図録』(朝日新聞社、2023年)に準じています。

「最近楽しかったこと」テーマのエッセイを書く

1,目的:「自分の心を解放させる」or「qbcさんに伝える」

2,感情に向き合う「自分が何故そう感じたのか」

3,自分が感じたことを、正直にただ言葉にする

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?