古代ローマ時代の強すぎる数へのこだわり。その起源は?

古代ローマにおいて、王政時代から帝政時代に入るまで500年間も効力を持ち続けた超優秀な政治制度の改革を行ったのは、6代目の王セルウィウス・トゥリウス(在位:紀元前578年‐紀元前535年)だと考えられています。

セルウィウス・トゥッリウスが行った政治改革

帝政ローマ初期の歴史家ハリカルナッソスのディオニュシオスによると、この改革で、ローマ市民は、まず、家長の資産をもとに、6階級に分けられました。100ミナ(通貨の単位)以上を持つ者は第1階級に、75から100ミナの者は第2階級にと続き、50から75ミナの者は第3階級、25から50ミナの者は第4階級、12.5から25ミナの者は第5階級、12.5ミナ以下の者は無産階級の第6階級となりました。

そして、それぞれの階級は、さらにCenturia(百人隊)に分けられ、軍の部隊を形成していました。ただ、百人隊と名前はついていますが、階級により1部隊を形成するための兵数は異なり、100人に満たない60人の時や、また多い時には300人で形成されることもありました。

第2、第3、第4階級はそれぞれ20の歩兵の百人隊に、

第2階級には鍛冶職人と大工の百人隊が2隊、

第4階級にはらっぱ手の百人隊が2隊加わりました。

第5階級は30の百人隊、

そして残りの市民で形成された第6階級は全員で1つの百人隊でした。

このように、6つの階級に分けられた市民は、さらに193の百人隊に分けられたのです。

セルウィウス・トゥッリウスが行ったこの軍制改革は、同時に投票制度の改革でもありました。なぜならば、構成人数に関わらず、百人隊一つで一つの投票権が与えられたからです。そして、投票が行われる際は、上の階級より呼ばれ、全部で193の投票権がある中、第1階級だけで過半数を占める98の投票権を持っていたため、意見が分かれない限り、そこで投票は終了しました。もし意見が分かれた場合は、第2、第3、第4、第5と順に投票に呼ばれたわけですが、第6階級が呼ばれるのは、第5階級までの192の百人隊の意見がちょうど半分の96と96に分かれた時となり、その時は無産階級が持つ唯一の一票で投票の行方が左右されました。ただし、そのようなことは非常に稀で、ほぼ起こりえないことであったとディオニュシオスも述べています。

セルウィウス・トゥッリウスの改革とピタゴラス数の関係性

ここで、セルウィウス・トゥッリウスの改革により設定された百人隊の総数193について、考えてみたいと思います。

というのも、193は、ピタゴラス的な数字であるからです。つまり、193は、12の2乗と7の2乗の和になり、数式で表すと次のようになります。

193=12²+7²

この数式より、直角三角形の3辺の長さの間に成り立つ関係について述べたピタゴラスの定理(三平方の定理)が思い出されます。 つまり、斜辺の長さをc、他の2辺の長さをa、bとすると c²=a²+b² となるという定理です。

そして、この定理を満たす自然数の組(a,b,c,)をピタゴラス数(ピタゴラスの三つの組数)と呼びますが(一番小さなピタゴラス数は3,4,5の組み合わせ5²=3²+4²)、193という数字は整数の2乗ではない、つまり√193は整数ではないので、12,7,√193の組み合わせは、残念ながらピタゴラス数ではまりません。

しかしながら、2つの整数の2乗の和である193を斜辺の長さとした直角三角形は、他の2辺の長さも整数になるのです。つまり、ピタゴラス数の3つの組数の一番大きな数が193の場合、他の2つは、168と95になります。(95,168,193)

そして、193という数は、セルウィウス・トゥッリウスによって行われた改革において、選挙権の総数でしたが、193と組むピタゴラス数の一つ95は、少数派、つまり第2階級から第6階級までの選挙権数と一致するのです。

要するに、百人隊の数は、ピタゴラス数を意識して決められたと考えられるのです。

また、もちろん、193を形作る12と7の数字も偶然に選ばれた数ではないと思われます。12は、ゾディアック・サイン(黄道十二宮)の数であり、7は、当時、肉眼で天球上を動く様が観察できた惑星「さまよう星」(太陽、月、水星、金星、火星、木星、土星)の数と一致しています。

セルウィウス・トゥッリウスの改革とピタゴラス音律の関係性

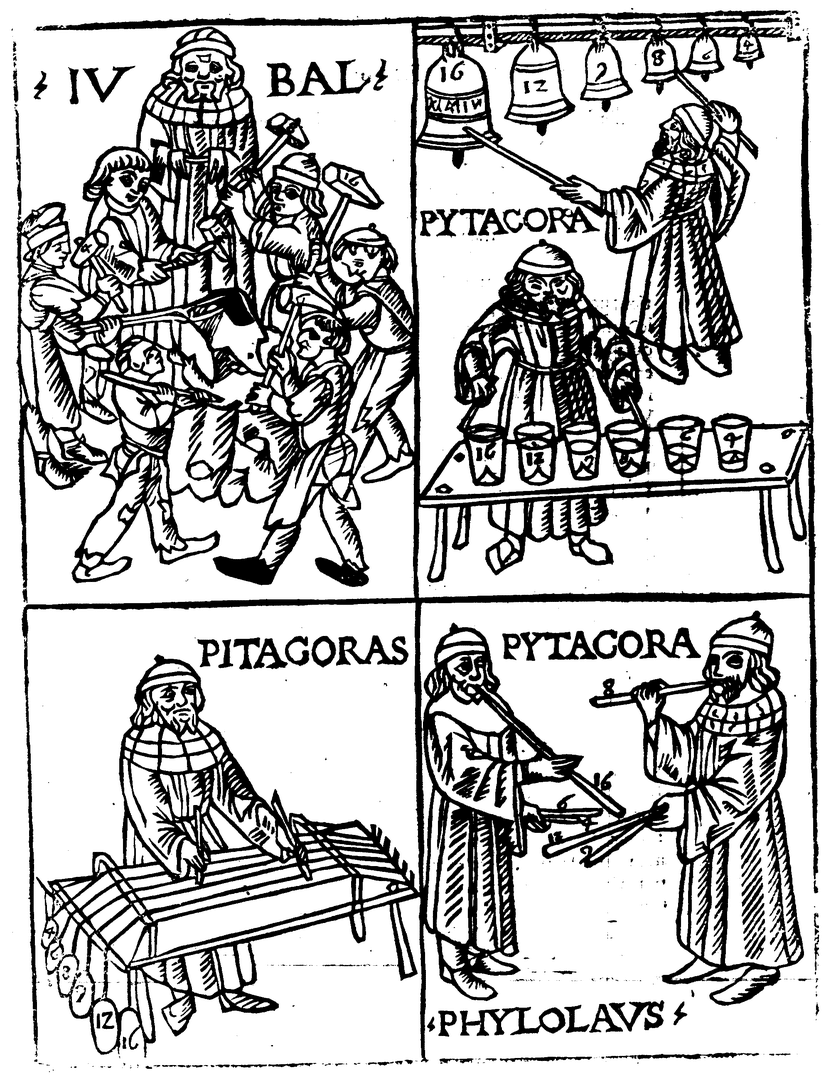

さらに、西洋では、音階の主要な音程に対応する数比を発見したのも、ピタゴラスとされています。

例えば、ある長さの弦をならすと、ドの音がなるとします。そして、その長さの4分3の長さの弦をならすとファの音がなると発見したのです(4:3、完全4度)。それが、3分の2ならばソの音(3:2、完全5度)、半分の長さならオクターブ上のドの音(2:1)、3分の1ならばオクターブ上のソの音(3:1)、4分の1ならば2オクターブ上のドの音となります(4:1)。

Wikipediaより

ピタゴラスは、この宇宙全ては、音楽の比率のもとに創られており、人間の誕生を司る、天と地の間にある7つのさまよえる星は、音程に対応する距離を保ちながら、調和のとれた動きをしており、それらは、私達が聞き取ることはできない音をそれぞれ発し、甘美なメロディーを奏でていると述べていました。

このことより、音程の比率は、調和をもたらすと考えたのです。

ここで、セルウィウス・トゥッリウスが行った改革をもう一度みてみましょう。6階級に分けられた資産の最低額は、第1階級と第2階級がそれぞれ100と75で4:3(完全4度)、ドとファの関係になります。同様に第2階級と第3階級では75と50で3:2(完全5度)、第1階級と第3階級、第3階級と第4階級、第4階級と第5階級は、それぞれ100と50、50と25、25と12.5で2:1(オクターブ)、第2階級と第4階級は75と25で3:1(ドとオクターブ上のソ)、第1階級と第4階級、第3階級と第5階級は、それぞれ100と25、50と12.5となり4:1(ドと2オクターブ上のド)の関係で、階級毎の調和を意識したともとらえられます。

これは単なる偶然かもしれません。

しかしながら、そもそも市民を6階級に分けたという6という数字も、ピタゴラスによると、数の調和に基づいた調和を創造する数という意味でした。

このことにより、セルウィウス・トゥッリウスは、市民を6つの階級、さらには193の百人隊に分ける改革をおこないましたが、そこから分断が生まれないよう、天界の調和の比率を改革に反映させ、地上界に調和を実現することを目指したのではないかと思われます。

改革における数へのこだわりの起源は?

では、セルウィウス・トゥッリウスは、ピタゴラスの教えに従ってこの改革を行ったのでしょうか。

ピタゴラスは、紀元前580年から570年頃ギリシアのサモス島で生まれました。若い頃、バビロニアやエジプトに留学し、紀元前530年頃に南イタリアのギリシアの植民地クロトーネに渡り、教団を創設したと考えられています。

一方、セルウィウス・トゥリウスの在位は、紀元前578年‐紀元前535年で、ピタゴラスが生まれた頃、すでに古代ローマの王になっていました。

ということは、古代ローマの王は、ピタゴラスから影響を受けたわけではないということになってしまいます。

でも、実は、ピタゴラスに発見の功績が与えられているかのようなピタゴラスの定理は、ピタゴラスが生まれる約1300年も前に、バビロニアにて、すでに発見されていたのです。

そして、ここで注目しなければならないのは、この古代ローマ王の出身地は、エトルリアであるということです。

エトルリアは、紀元前8世紀から古代ローマにより各都市が陥落させられる紀元前1世紀まで中部イタリアで栄えた文明です。そのエトルリアは、バビロニアに程近い小アジアが起源とも言われており、ピタゴラスの時代より前に、数への崇拝が行われていたと考えられています。その証拠に、調和をつくりだすピタゴラス数や、音律の比率を使ってつくられた神殿跡がみつかっています。

Marcello Ranieri氏によると、すべての主要な比率はピタゴラス数に対応し、

ピタゴラスの音階に対応した分割が行われているという。 Google Mapより

また、それだけではありません。正四面体、正六面体、正十二面体の発見もピタゴラスによると考えられていますが、イタリアの百科事典Treccaniには、正十二面体は、遅くとも紀元前500年以前にエトルリアやケルト文明にて発見されていたと書かれており、目的が分かっていない正十二面体の形をしたエトルリアの遺物も発見されています。

(この写真はフランクフルト近くで発見されたローマ時代の物) https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2143006

つまり、特に西洋では、「ヨーロッパの文明の発展は、ピタゴラスなどの哲学者を生んだギリシア文明から始まった」と考えられていますが、ピタゴラス以前のエトルリアでも、すでに高度な文明が発達していたことがわかります。そして、エトルリアでは、ピタゴラス数や音律の比率の調和など数への崇拝がすでに行われていたのです。

それゆえ、ローマの王セルウィウス・トゥッリウスが行った調和を意図した数を織り込んだ改革の、数へのこだわりの起源は、エトルリア文明であったといえるでしょう。

関連記事:

第6代の王セルウィウス・トゥッリウスが残した業績の一つ城壁について

セルウィウス・トゥッリウスが、いかにローマの王となったのかについて

ピタゴラスとエトルリア文明の関係について

参考文献:

L'origine degli Etruschi e le recenti acquisizioni della scienza, Leonardo Magini

素直にうれしいです。ありがとうございます。