「WEST EXPRESS 銀河」乗車記

先日、念願だった夜行列車「WEST EXPRESS 銀河」への乗車を果たした。前評判の通り素晴らしい列車であったので、改めて記事にしておく。

全体の旅行記はこちら(Twitterスレッド形式)。今回の旅行は前後も盛り沢山だったが、全て旅行記に起こすとものすごいボリュームになってしまうので、今回は「WEST EXPRESS 銀河」に絞った形で書いていく。

乗車データ

特急「WEST EXPRESS 銀河」(以下WE銀河)

乗車日:2022/11/4(金)

運転区間:新大阪22:17→出雲市9:31(夜行運転、11時間14分)

乗車区間:同上

乗車設備:グリーン車指定席「ファーストシート」

備考:通常の運行とは異なりインターネット販売限定商品であり、始発駅も京都ではなく新大阪からの客扱いとなっていた。

前史:ブルートレインという「呪縛」

初めに、WE銀河がオタク(一人称)にとってどんな存在なのか、説明させてほしい。

自分を含め同世代の鉄道ファンは、ブルートレインという存在に強い憧れの念を持っている。それは、幼少期にいつか乗ってみたいと憧れながら、大人になった頃にはブルートレインが全廃されてしまい、ついに乗ることが叶わなかったからだ。一生叶うことが無いと運命づけられた憧れは、「呪縛」とも呼べる強い固執を心に残している。

そしてオタクは、ブルートレインの面影を追い求めていく。「ブルートレイン」を完全な形で体験することができなくなった今、オタク達は形而下的なモノを求めて寝台車の静態保存車両に宿泊できる施設に赴いたり、あるいは形而上的なコト体験を求めて夜行列車を乗って回ったりしている。自分の場合は後者で、日本最後の定期寝台特急となったサンライズエクスプレスには何度も乗っているし、客車寝台特急としてブルートレインの系譜の最後の生き残りとも言えるカシオペア紀行や、国鉄型車両による夜行快速であったムーンライト信州、あるいは長距離フェリーや夜行個室バスなんかにも乗車した。それらは巡礼であり、鎮魂でもあるのだ。

JR西日本がWE銀河という列車を走らせ始めたのは、そんな中でのことだった。それはオタクの目にきわめて魅力的に映った。この時代に生まれた新たな夜行列車、それもクルーズトレインのような豪華列車ではなく手が届く価格帯で、紺青の車体は確信犯的に「ブルートレイン」を強く彷彿とさせた。見た目だけでなく車内の設備も、2段ベッドが横に並ぶ「クシェット」は開放B寝台に見え、ボックスシートの背ずりを展開するとゆったりとした寝台に変わる「ファーストシート」はプルマン式の開放A寝台を思わせた。個室やフリースペースも備わった観光列車としても充分な設備は、“現代版ブルートレイン”といっても過言ではないかもしれない。

もちろん私も乗りたいと思ったが、当然のようにプラチナチケットになっていてなかなか予約は取れない。そんなある日、Twitterでネット限定の旅行商品が数日後発売になるとの情報を目にした。普段は電話予約のみでそもそも繋がらないというのが難点なのだが、ネット販売なら自分次第だ。当たるも八卦当たらぬも八卦、せっかくだしやるだけやってみようと試したところ、何と取れてしまったのだ。こうして、幸運に感謝しつつ、WE銀河への―“現代版ブルートレイン”への乗車が叶ったのである。

新大阪駅、21時30分

昼過ぎに大阪に到着し、南海や近鉄を半日楽しんだ私は、御堂筋線で新大阪に移動しそこで夕食…もとい一人飲みをした。観光客の玄関口となる新幹線駅なら大当たりの店は無くとも大外れすることも無いだろう、という持論は今回も的中し、大阪名物の串カツを思う存分楽しんだ。ビールにレモンサワー、ハイボール2杯だったか、調子よく飲み食いをし、胃もたれが少し不安な以外は非常な上気分で店を後にした。

串カツ屋でも茶漬けなど締めのメニューはあったが、この後のことを考えて敢えて頼まずに終わらせている。適度な満足感と余裕を身に、今回お世話になるツアー企画者日本旅行の待ち合わせ場所に赴き、受付を済ませた。発車は22時17分、入線はその10分前の22時07分とのことだった。

30分も時間があるのでトイレや歯磨きを済ませ、待合室に戻ろうと構内を歩いていたところ、ふとこんなポスターを見かけた。

往年の優等列車をあしらった記念入場券をPRするポスターで、過去の列車を中心にヘッドマークが羅列されている。その中に私は「だいせん」という列車を見つけた。

急行だいせん。かつて大阪と出雲市を結んでいた夜行列車だ。客車列車時代は20系や14系の寝台車が使われていた。往時は福知山線経由であったが、それ以前には伯備線経由の列車でもあったようだ。これから乗るWE銀河も同じく大阪から出雲市へ向かう…そう思うと彼のブルートレインと重ね合わさって感じられ、懐旧に思いを馳せながら旅情が深まった。

新大阪駅、21時50分

良い時間となったので、いよいよ改札内へ。電光掲示板には既に“その列車”が示されていた。

新大阪駅9番線、すなわち特急用ホームに入線するのが嬉しい。というのも、下りWE銀河は京都駅では優等列車ホームとして名高い0番線ではなく山陰本線特急用の31番線を、大阪駅でもサンライズなどが発着する特急専用の11番線ではなく東海道線の7番線を使用している。それらに対して新大阪駅では、かつて寝台特急も発着していた9番線(旧17番線)を使用しており、往年のブルートレインと同じホームから旅立つことができる。些細なことかもしれないが、オタクはそうしたところに趣を見出しているのだ。

ホームに降り、今か今かと入線を待つ。周りには撮影目的の人の姿も見られたが、自分は撮るだけでなく、撮られるような憧れの列車に乗ることができると思うとある種の優越感が湧いてきた。

そしてその時がやってきた。接近放送が流れ始め、カメラを構える。カーブの先から眩しい前照灯を照らしながら、22時07分、紺青色の夜行列車は新大阪駅9番線に滑り込んだ。

夜のターミナルに佇む紺青色の夜行列車を、ずっと待ち望んでいた。その列車で旅立つことを、ずっと憧れていた。それが今、叶う瞬間なのだ。

ブルートレインに見立てるなら、現代に蘇った「臨時急行だいせん・新大阪発伯備線経由出雲市行き」と言ったところか。はやる気持ちを抑えつつ、早速乗車しよう。今回利用するのは“開放A寝台”だ。

1号車グリーン車指定席「ファーストシート」。通路を挟んで1列ずつのゆったりとしたボックスシートで、夜行運転時は1ボックスに1人、定員僅か8名の希少な設備を予約できたのは僥倖であった。荷物を整理し、進行向きのシートに腰を下ろす。買ってきたレモンサワーも準備万端、さあいよいよ旅の始まりだ。

新大阪駅、22時17分

列車は、にわかに動き出した。待っていましたと缶のプルトップを開けて煽れば、車窓は新大阪駅を離れ夜の街に飛び込んでいく。―夜行列車は、ついに出発したのだ。

まもなく淀川鉄橋を渡り、シンボリックな大屋根が見えてくれば大阪駅。今回の旅行商品では客扱いはないが、ダイヤの通りここで少々停車した。

さて、1駅間だけ座席状態で体験してみたが、せっかくの“開放A寝台”なのだから展開しないともったいない、とここで早々に寝台を設えることにした。

プルマン式寝台、というのがある。座席状態から背もたれを倒すとレール方向の寝台になる形式で、寝台が広く個室感もあるため、主に上級のA寝台としてブルートレインを始め国鉄の寝台車で長らく採用されていた。

このファーストシートもまさしく仕組みはプルマン式寝台と同じだ。枕にシーツ、毛布まで備わった“現代版開放A寝台”が、一夜の夢の旅へといざなってくれる。

列車は大阪駅を発ち、京阪神らしい複々線を西へ快走していく。寝台で脚を伸ばし、流れゆく夜の車窓を眺めながら酒を啜るひととき。たまらない。

やがてかかった車内アナウンスでは、枕に流されたブルートレインと同じ「ハイケンスのセレナーデ」のチャイムに、旅情が沸き上がり感動してしまった。

神戸駅、22時55分

WE銀河は三ノ宮を過ぎ、神戸駅に停車した。今では通過する列車も多いが、かつては神戸港に繋がる重要な駅であったこの旧いターミナルに停車するのも、どことなく味わい深い。

ここで私は自席から移動し、1号車先頭のグリーン車乗客専用ラウンジに赴いた。自席は進行方向右側なのだが、この先左側の車窓に見所があるためだ。

神戸駅を発車し、私は左側の窓に触れた。このラウンジの窓は改造種車の国鉄型117系での二段式開閉機構を一部存置しており、窓を開けることができるのだ。実際に窓を開けてみると、流れ去る神戸の街灯りとともに夜風を浴びるのが感情的にも心地よく、鉄道ファンとしても有名なデザイナーならではの旅情を演出する腕と言えよう。

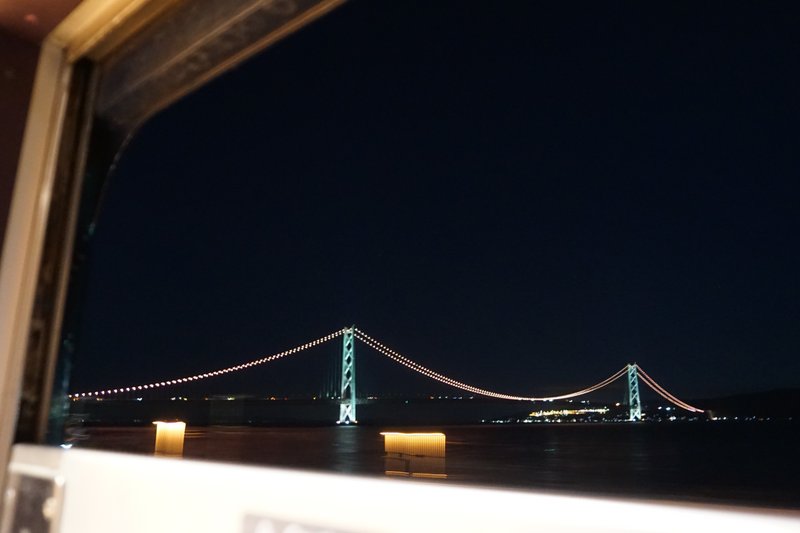

ここでアナウンスが入った。私がスタンバイしていた車窓、明石海峡大橋についての案内であった。曰く、橋が近づいてきたら眺めやすいように車内を一旦消灯するとのことだった。他の人が来る前に早めにラウンジの左側を陣取っておいて正解だったかもしれない。

やがて左側の車窓の明かりが少なくなる。須磨浦の海だ。大都市通勤路線のロケーションとしては異例の海岸沿いを往くこの区間、静かな夜の海が横たわる向こうに淡路島の夜景が瞬く、地理特性があらわれた車窓を確かめた。

そうこうしているうちに、いよいよ車内照明が落とされた。まもなく左前方にあの象徴的な吊り橋が姿を見せ始める。

当たり前ではあるが一瞬の出来事であった。橋の下をくぐり抜けた列車はいつの間にか照明が戻っており、何事もなかったかのように西へ駆けていく。就寝前のハイライトとしてはなかなか楽しいイベントであった。

その後23時30分頃にこの後の案内を兼ねたおやすみ放送が入り、客室が消灯された。とはいえ私を含め大半の乗客はまだ眠ろうとしない。次の駅でもちょっとしたイベントがあるからだ。

姫路駅、23時48分

自席のある1号車はモーターが付いていないのでジョイント音が心地よい静かな車両なのだが、国鉄制式のモーターMT54電動機の唸りも聞きたくなったので消灯していないフリースペースの4号車に移動してしばし音を味わっていると、23時48分、列車は姫路駅に到着した。

WE銀河はここで約1時間の大休止に入る。ホームに降り立つと、秋夜の涼風が心地よい。

深夜に似つかないホームの賑わいも夜行列車の味わいの一つと言えよう。

姫路駅ホームでのお楽しみ、それは「えきそば」である。到着前のアナウンスでも紹介があったが、地元の業者が姫路駅で終戦直後、蕎麦の代わりに手に入る材料で蕎麦を模した麺料理を売るようになったのが始まりで、今でも蕎麦とはちょっと違うぽそぽそした白い麺が特徴的な「えきそば」が供されている。そんな姫路駅名物、WE銀河の運転日は特別に深夜営業をしてくれており、いわば「夜鳴きそば」として食することができるのだ。

乗車前に新大阪駅で飲んだとき、締めを頼まなかったのはこれを楽しみにしていたからであった。高揚感と少しの眠気をしんとした冷たい夜の空気が包んでくれる夜汽車道中のホームで、安っぽさがむしろ愛おしい「えきそば」を夜食に啜る―心に沁み入る美味さであった。

発車標には上りサンライズが表示されていた。本来ならWE銀河の到着前に発車する時刻だが、この日は結構遅れているらしい。偶然とはいえ、本物の定期寝台特急と現代に蘇った“寝台列車”の文字が並ぶ表示は良いものを見ることができた(ちなみに肝心の列車同士の並びは、この後上りサンライズが延々動かず1時間以上遅れたため姫路駅では実現しなかった)。

えきそばを食べ終えても発車まではまだまだ時間がある。ホームをぷらつきながらスナップを撮って楽しんだ。

先にも述べているが、WE銀河は117系という国鉄型車両を改造した列車だ。そのため新しい列車ながら車体の造形や乗務員室に国鉄の雰囲気が残っており、そうした点もオタクには好ましく映る。

さて、そろそろ発車時刻だ。車中の人に戻ろう。

姫路駅を発車してまもなく、上りサンライズとすれ違った。

他の乗客達も次々に卓上ランプを消し、足元照明を残して辺りは適度な薄暗さに包まれた。この程度なら問題なく眠れよう。なるほどこれが“新しい寝台列車”の趣なのか…そんな感慨深さに浸りながら、軽やかなジョイント音と隣の車両からかすかに耳に届くMT54のサウンドを子守歌に、私は瞼を閉じた。

生山駅、6時02分

翌朝6時、車内照明の明転とともにおはよう放送がかかった。「ハイケンスのセレナーデ」チャイムを枕に、皆様おはようございますの挨拶と定刻通り伯備線内を進んでいる旨、まもなく朝最初の停車駅生山に到着する旨が案内された。この放送の構成も往年の寝台特急そのままで、これで起こされるのは寝起き早々非常に感慨深かった。

肝心の睡眠であるが、5時間ほどながら思ったよりも快適に眠ることができた。途中何度か停車や発車をしていた気もするが、それもあまり覚えていないくらいには寝付けていたらしい。山あいの伯備線の車窓はまだ未明、生山というのがどの辺りなのか知らなかったのでGoogleマップを開いてみると、結構北の方まで進んできているようだ。

6時02分、生山駅に到着した。起き抜けのぼーっとした温い身体を締めるような朝の冷たい空気が鼻の奥に沁みるが、むしろ清々しく美味しい。

WE銀河はこの最初の停車駅で30分ほど停車する。この季節は夜も明けていないこの時間だというのに、地元の方のお出迎えと名産品の販売があって頭が下がる思いだ。地の名物で朝に嬉しいトマトジュースを購入しつつ、こんな時間からすごいですねと二三言交わしていると少しずつ意識もはっきりしてきた。

例によって時間があるので跨線橋を渡って向かいのホームに行ってみる。スナップを撮っていると、上りの特急やくもがすれ違った。陰陽連絡ルートの朝は早い。

上りホームの上屋越しに停車しているWE銀河を見たとき、私ははっと息を吞んだ。夜明けの薄明の下、肌寒い山あいの停車場に佇む「夜行列車」の姿、寝ぼけ眼に映ったその光景はまるで、本当に…「ブルートレイン」を幻視したのだ。ずっと求めていた「答え」にたどり着いたような、この旅で最も印象的な時間であった。

理想的な朝を身に浴びて、さあそろそろ旅を再開しよう。

6時34分に生山駅を出発し、さらに伯備線を北上していく。赤茶の瓦の家々が建つ集落を横目に山の合間を進んでいく、中国山地らしい旅先の車窓だ。

昨晩夜食として「銀河弁当」を貰っていたのだが、夜食にはえきそばを食したのでこちらは朝に回していた。ということで先程生山駅で購入した日南トマトのジュースと一緒に朝食として頂く。明石のたこ飯おにぎりは薄味で優しく煮物や抹茶わらび餅も上品な味付け、トマトジュースも濃厚ながら塩入りで飲みやすく、いずれも朝食にちょうど良かった。

次の米子までは1時間ある。伯備線は何度も乗っていてハイライトがあるような車窓でもないので、私はもう一眠りすることにした。寝台に横になり毛布にくるまる。サンライズ出雲などでもそうだが、到着が遅い夜行の乗り物は(どうせ夜中に熟睡できるわけではないので)朝に二度寝するのが贅沢で最高に気持ちが良い。ときどき耳に届く117系の機関車のような甲高い乾いた空笛にまた旅情を感じ入りつつ、しばし微睡んだ。

米子駅、7時46分

心地よい二度寝から覚めると、列車は米子に到着していた。山陰本線に入りローカル気動車の姿も見えると、いよいよ目的の地である山陰までやって来たことを実感する。この駅でも30分ほど停車があり、地元の人のお出迎えが行われていた。

この先の松江駅、出雲市駅は高架化されて長いが、ここ米子駅は地上のまま残っている。往年のターミナルの様相を残す姿が好ましい駅だ。

上り特急やくもと交換をして、WE銀河は米子を発ち山陰本線を西へ走り始めた。旅はいよいよラストスパートだ。

ここで私は勘違いしていたのだが、先程頂いた「銀河弁当」とは別に、米子駅で積み込んだ朝食弁当も配られるとのことだった。早朝に軽く食べてから時間も経ち腹具合は問題なかったので、嬉しい誤算であった。

和牛の中でも評価が高いと言われる島根和牛の弁当、加熱式容器で温かく頂けるのが嬉しい。「ご朝食」としてお品書きまで用意された豪華ぶりだ。お弁当自体も牛肉がたくさんのっていて、柔らかいことはもちろん優しい味付けに上品な脂の甘さが味わい深い島根和牛を堪能できた。

列車は松江駅に少々停車したのち、出雲路のクライマックスとも言える車窓を見せる。

もうこちらに来るのは4回目だが、いつ見ても宍道湖の眺めは心が洗われる。海と違い内水面のためほとんど波が立たず、凪のみなもは雄大さとともに心を落ち着かせてくれる。これまでサンライズ出雲から眺めていたのも含め、この胸のすくような眺望を、旅先で迎える朝、それも長い旅路の終着直前に得られるこの車窓はとても印象的だ。

車窓から宍道湖が遠のき、出雲市街地の高架に上れば、ついにWE銀河は終着駅へと滑り込む。9時31分、列車は定刻通り出雲市駅に到着、11時間14分の「寝台列車」の旅は終わりを告げた。

出雲市駅、9時31分

さて、完走した感想であるが、冒頭でも述べたようにWE銀河は前評判が高く、だからこそ期待外れになるのではないかという警戒心も少しあったのだが、そんなことは全く無かった。オタクが求める「ブルートレイン」を追体験するものとして、また純粋に観光列車としても、非常に満足度の高い列車であった。ノスタルジックな旅情と現代的な居住性・観光性をバランスよく兼ね備えた旅路は色々な視点から解釈することができ、きわめて充実したものとなった。

今回は幸運にも開放A寝台様であるグリーン車ファーストシートを利用できたが、多様な設備があるのもWE銀河の魅力の一つ。個人的には次は開放B寝台様のクシェットに乗ってみたいと、早くもリピート欲を感じている。コースについても紀南はもちろん以前運行していた山陽昼行ルートも割と面白そうで、すぐには難しいがまた機会を見て狙っていきたい。

長い乗車記を最後までご覧いただきありがとうございました。倍率、値段、コースと色々と難易度のある列車ではありますが、素晴らしいことには違いないので、皆さんも是非に。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?