従業員が「もしもバカだったのなら」という視点。

従業員をバカにしてはいけません。「自己重要感」は根強い欲求です。それを傷つけられ、バカにすると従業員との信頼は消えてなくなります。

従業員をバカだと思ってもいけません。その態度はふとした瞬間に現れます。視座が違う、観ている景色が違うと話は噛み合いません。話が通じないのはバカだからではないことが多いのです。

「従業員が、もしもバカだったなら」

以前、日本のDXが進まない理由の一つとして「従業員が優秀である」ことが挙げられていました。従業員が優秀でまじめであるため、指示されたことを履行しようとします。多能工ができ、生産性も現場まかせで向上します。優秀であるがためにDXしなくても、「今」は、なんとかなっているということです。DX以外でもマニュアル化、仕組み化の重要度が低いのは、「今」は、なんとかなっているせいかもしれません。その点、アメリカは違うそうです。例であがっていたアメリカ軍隊は「バカ」を想定して、それをうまく機能させるために、徹底したマニュアル化や仕組み化が確立している、「バカとハサミは使いよう」ということです。個としては弱くても組織としては強い、そういうことだそうです。

馬鹿と 鋏は使いよう

はさみは使い方によって切れたり切れなかったりするし、ばかな者でも、使い方さえよければ役に立つ。

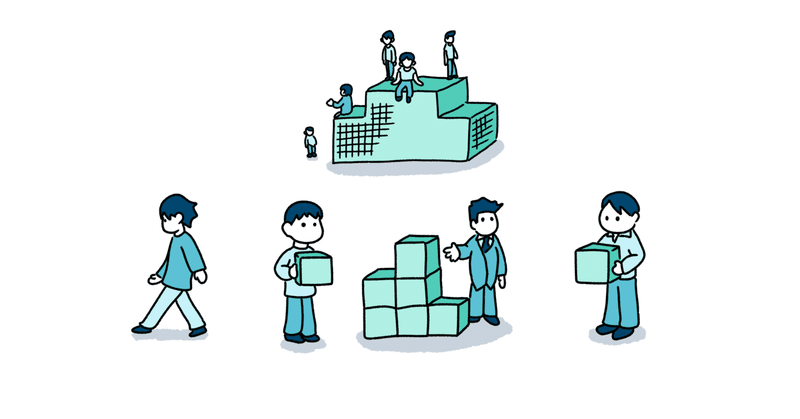

マニュアルや仕組みが整っていなくても、従業員の優秀さがなんとかしている。それは長所でもあり、短所にもなります。部分最適化は間近でみると改善ですが、一歩引いてみると足を引っ張っていることがあります。では「全体最適化だ」といっても、基本は現在の延長線上で考えることになります。当社比では確実に良くなります。しかし外部と比べると競争できないくらいの差が開いているかもしれません。部分最適や全体最適を頑張っても内部だけに着目していては衰退する可能性があるのです。

現場の優秀さにかまけて衰退していくのは、悲しいことです。

従業員を「バカ」と想定した視点をもち、「あたりまえ」を言語化する。バカを活かせるように仕組みをつくる。個としては弱くても、全体としては強い組織をつくる。

従業員が、もしもバカだったのなら。そんな視点もありではないでしょうか。最後にピーター・F・ドラッカー氏の言葉を引用します。

マネジメントとは、人にかかわるものである。

その機能は人が共同して成果をあげることを可能とし、

強みを発揮させ、弱みを無意味なものにすることである。

最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。

スキ、フォローなど、足跡を残していただければ幸いです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?