適当に文字を検索したが、結果をちゃんと見てみた「hfn」

なぜ表題のようなことをしたのか。

一言でいうと、ネット接続の確認がそもそもの理由だ。

現在、家のネットは、Starlinkという衛星インターネットを契約して使っている。光回線が今住んでいる戸建てに通っていないためだ。

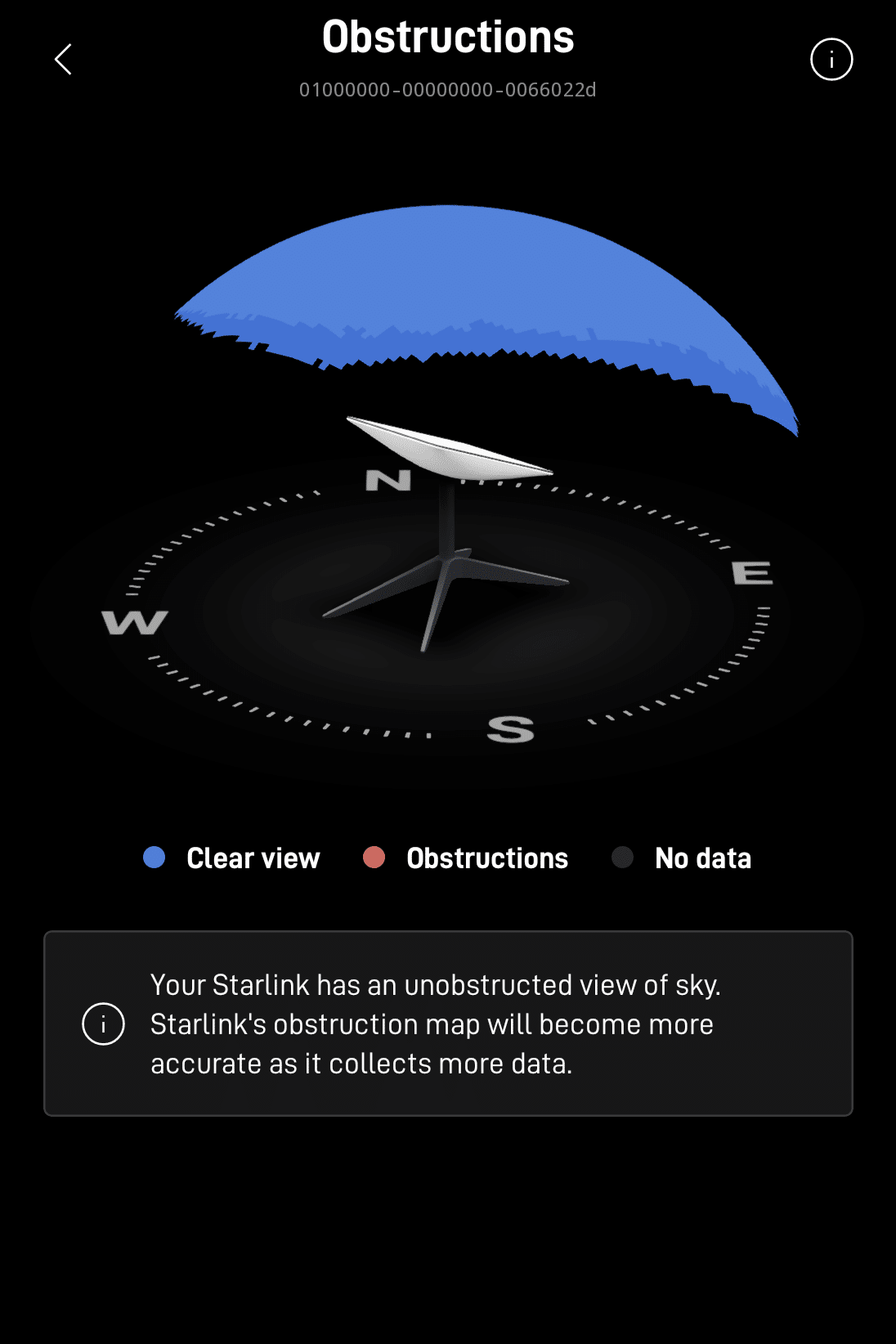

以下のスクショのように、主に北東の空が開けている場所にアンテナを設置するとちゃんとつながる。田舎や過疎地域など光回線が入っていないような住宅には工事も不要だしありがたい通信サービスなのでおすすめだ。

基本的にStarlinkのネット接続は安定しているが、ときたま遅れることがある。Wifiの電波アイコンが1段階下がるような落ち具合で、例えばYouTubeを見ていたら自動で解像度をがっと下げられたりする。

遅れる頻度自体はそこまで多くない。月に数回、「ん、遅くなったな」と感じる時があるくらいだろうか。これはアンテナの設置した場所はもちろん、ルーターからどれだけ離れている場所でデバイスを開いているか、その間に物理的な障壁はどれくらいあるかによるだろう。

さて、今朝のことだが、ネットしていたら、がっつりStarlinkの接続が停止した。結果的には10分以上止まっていたようだ。これだけの長い時間は、Starlinkを導入してからの約1年間で初めてだった。理由は不明だ。

ここからが本題だが、

接続が不安定に感じた時にぼくがよくやるのが、ブラウザで新規タブをタッと開いて、キーボード数文字を適当にザッと押して検索することだ。

通常の接続時であればそれこそ0.1秒もかからずにパッと表示されるが、不安定な時は検索結果が表示されるまで時間がかかかったりするので、どれだけ遅くなっているかが感覚的に分かるからやっている。

今回も早速適当に打って検索した。

しかし、今回の接続状態は遅い云々ではなく、完全に停止状態に陥っていたので全く検索がかからない。オフライン状態だった。

何回かリロードしてもすぐに回復する様子がなかったので、仕方なくアナログで出来ることをやって時間をつぶして、20分後くらいにPC前に戻ってきたら、接続が復活したようで、検索画面が表示されていた。

別にどうってことのない適当な3文字の検索ページがPC画面上にあった。

いつもの接続状態の確認で終わっていたのなら、秒でCtrl+Wを打って一生見ないページとして終わっていたと思うが、今回の接続状態は普段と違ったからか、この「hfn」をずっと見てしまった。

hfn?

検索順位1位は、HFNというECサイトのようだ。

アイコンからするとBaseを使っている。ここ数年、日本のECサイトは開いてみればほとんどがBaseかStoresなので、個人的にまたかという印象を受けている。

検索順位2位は、Weblio英和辞書だ。

「hfn」はスラングで「Happy For Now」らしい。意訳としては、「今んところはハッピー(この先は分からないけど一旦ね)」だろうか。

いつ使える略語だろう。何かの試験に合格して、今は嬉しいよ、でもこれからが勝負だ、みたいな時に使うと良いかもしれない。「I’m happy」だけだと面白みのないやつのように思われる。ただ結局その人のキャラと言い方によるだろう。

検索順位3位は、株式会社高周波ネッスルのトップページだ。

おそらく「High Frequency」なんだろう。Nのネッスルは分からないが、高周波誘導加熱装置と書いてあるので、IHのことだろうか?ネッスルを英語にしてみたら「Nestle」と書けなくもないが、そうすると巨大食品企業になってしまう。

検索順位4位は、コクヨのフォルダーがヒットした。

ハンギングフォルダー(Hanging Folder?)でHFだろうが、Nが分からない。ダイフクという幼稚園のサイトで紹介されているようなので、きっと園内でよく使われている文房具なのであろう。

といった具合に、検索ページを読み解いた(というより思いを巡らせた)。

あえてクリックしないというのも良いもんだ。大体の場合何かを気になって、そこから色々調べているうちに日が暮れるので、クリックしないというのも一つありと思った。

当然辞書サイトのWeblioは広告収益が重要だと思うので、ユーザーにページに飛んでもらった方が良いはずだろう。今回は飛ばなかったが、英単語調べるときには大体飛んでいるので1回くらいは問題ない。

しかしもしこれからChatGPTでの検索がさらに進んで、Google検索を脅かすようになったら、Webサイトの立ち位置はどうなっていくのか。

広告収益モデルはどう変わっていくだろうか。

なんならすでに、Google検索したらその検索ページ上だけで、大体調べたいことが分かってどこのサイトにも飛ばないことはちょくちょくある。そういう人も多いはずだ。

情報提供オンリーのサイトよりも、そのサイトに飛ぶ価値を作らないといけない。

いやそもそもサイトに訪問するという行動様式が変わるかもしれない?

10年前の2014年は、ぼくが新卒で渋谷のIT企業に勤め始めた時だ。当時は世の中の企業がウェブサイトのスマホ最適化について徐々に取り組み始めた時だった。まだ全然PC向けのサイトが一般的だったのだ。

2024年になって、大体のサイトがレスポンシブ対応になってスマホの画面でも見やすくなった(いまだに対応していないところもあって驚いちゃうが)。

10年後の2034年にもなれば、ウェブサイトもまた形を変えて、新しい世界になっているのだろう。

「hfn」を見て思った。

小泉成文

大好きな横浜名物シウマイ弁当を食べる時、人生であと何回食べられるんだろう。。と考えます