月まで届け!

この世界と物語は、自分が何者でもないということ、そして自分は何者にもなれないということに気付いた時、第二章の幕が上がる。

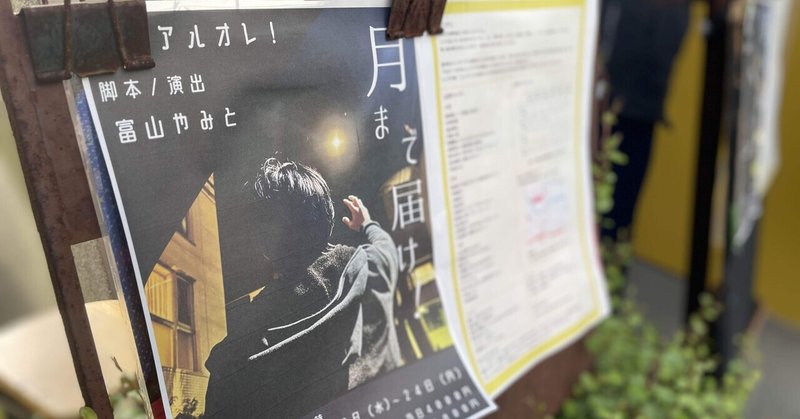

先日、西荻窪の遊空間がざびぃで公演された演劇「月まで届け!」を鑑賞してきた。(劇団アルオレ!の旗揚げ公演である。)

(以下、ネタバレ内容含むので注意)

この作品の舞台は東京の多摩地区のとあるシェアハウス。その住人は、彼女との結婚を夢見る平凡なサラリーマン、どこにでもいそうなOL、まだ社会の汚れを知らない純粋な専門学生,東大理Ⅲ類を目指し続ける4浪生、ずっと売れない脚本家、可愛らしい西武ファンの保育士、推しを熱狂的に愛するバンギャ、秋葉原を具現化したかのようなオタク、世界平和を夢見る謎の金持ち、以上の9人だ。

一言で表すならば、一人一人が自分の属性に起因する現実と理想の狭間で悩みながらも、存在し得るかもしれない未来に挑戦しようとする、そんな普遍的な人類の歩みのストーリー。

ある日、住人の脚本家がシェアハウスを舞台にした台本を書こうと思い立ち、他の人達に何が起こったら面白くなるかの意見を求める事にしたが、出てくるアイデアはシェアハウスを舞台にした作品では「あるある設定」ばかり。脚本家の悩みなどは置き去りにされながら住人たちの日常生活と会話劇が展開されていく。しかし、彼らは気づいていないのである。そんな彼らの日常こそが、英国の詩人バイロンの言葉を借りれば、「事実は小説より奇なり」そのものであり、用意された脚本よりも密度の濃い人間模様の中で色彩豊かな人生を送っていることに。

"Truth is stranger than fiction."

いくつか印象深いシーンがあったのだが、特に考えさせられたのは、浪人生が同じシェアハウスの住人に片想いをし続けていたことがとあるきっかけで判明し、他の仲間がその恋愛の背中を押す場面である。

「誰かのことをずっと考えてしまうのは、その人のことが好きだっていう一番の証拠なのに、振られるのが怖いからって想いを伝えないのは間違ってるよ。」

「でも、僕は浪人生だ。社会のために仕事をしている訳でもないし、何者でもない自分が、誰かを好きになっていい資格なんてないんだ。」

本当にそうだろうか?

「自分は何者であるか」という主題は、私たちの多くが思春期の頃から向き合い続けている存在論的な難しい問いである。

SNS、YouTubeなどの発達で、最近は一般の人でも発信し知名度を上げる場面が増えてきた。それに伴うかのように、「自分も“何者か”(実力はさておき世間から賞賛される人)にならなくてはいけない」という不安を抱えている人もまた多くなってきた。

しかし、流行や世間の価値観に影響を受け、取り入れる(真似もする)人だからこそ、“何者か”になりたがるけれど、むしろそういう人は“何者か”になりにくいという、残念な矛盾がそこにはあることを忘れてはならない。

確かに大富豪は強い。次は政治家・医者・弁護士あたり。社長と言えば響きが良いし、教師や公務員もまずまずかもしれない。でも、そんな肩書きで人間性を評価できる訳がないことくらい、いや、してはいけないことを私たちはよく知っている。

人と違う価値観、自分だけは特別だという思いこみ、それが青春時代のアイデンティティのはずだった。周りはくだらない、自分はきっと何かを成し遂げる天才だ。その思想から脱却したのが大人であるのに、相変わらず「皆と同じ事はしたくない」という、その皆と同じ台詞を吐き捨てて日々を何となく過ごしている。

唯一たしかなことは、誰もが、「自分」という存在と(たとえ他者から評価されなくても)ずっと付き合っていかなくてはいけないことである。大切なことは、自分だけが感じる幸せを他者と優劣の指標で比べるのではなく、ありきたりな表現だが自分らしくいることだ。

「“何者か”にならないと、自分には価値がない」という思い込みは捨ててしまおう。

私には世界を塗り替えて戦争をなくすことはできないし、あなたも映画スターになることはむずかしいかもしれない。でも大丈夫。だって、すでにあなたは「あなた」という素敵な人間なのだから。

理由もないのになんだか悲しくて、泣けもしないから余計に救いがない夜こそ、月を見よう。孤独を癒す光が、いつでもあなたの存在を照らしてくれるよ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?