和漢三才図会(ベーゴマ考66)

和漢三才図会とは

今回は、私のベーゴマ考に何度となくでてくる

「和漢三才図会」について考えて見たい。

『和漢(倭漢)三才図会』- 1712年(正徳2年)に刊行。全105巻からなり、明代の『三才図会』を参考にして執筆された絵入り百科事典。日本における大百科事典の発端といわれている。

寺島良安

寺島 良安(てらしま りょうあん、1654年(承応3年)- 没年不詳)は、江戸時代前期から中期の医師である。字は尚順。別号に杏林堂。名字の読みは「てらじま」とする資料もある。

出羽の能代(一説に大坂の高津)で商人の子として生まれる。

後に大坂に移り、同郷の伊藤良立及び和気仲安の門人となり医学や本草学を学んだ。後にこの業績により、大坂城入医師となり法橋に叙せられる。この間に明代の医学の影響を受けた著書を多く刊行し、学業における和漢の概念を唱える等名を馳せた。その後の生涯は不明であるが、享保の頃に没したといわれている。

ベーゴマをずっと調べていて、

明治くらいまではずっと

上方で行われる遊びのため

作者寺島良安が

大阪の人なので、和漢三才図会で紹介しているものも大阪での見聞が主になっていると思われる。

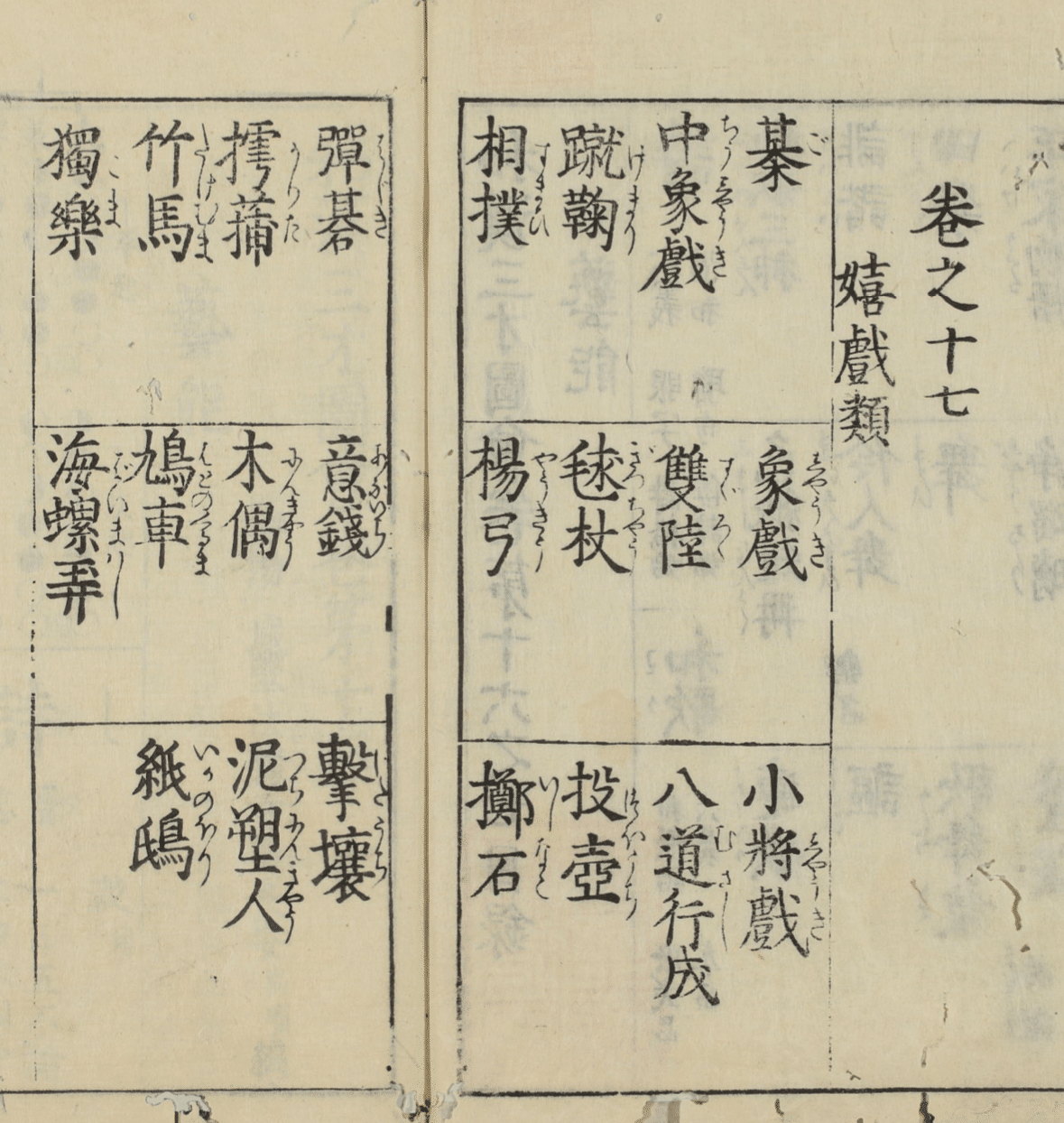

十七巻「遊戯」

十七巻の遊戯の中の一番最後に、

「海螺弄」

これで「ばいまわし」と読んでいる。

海の螺(貝)を弄ぶ‥

私たちは弄んでいたのか。

この当時の遊戯一覧をみるに

中国将棋のなまえがあったり、

八道行成(やさすがり)のところに「むさし」

と書いてあることから、十六むさしの原型だとわかる。

…だめや

このページだけで終わるから

こちらはこさまた今度

で、ラストに独楽とばいまわし(ベーゴマ)

がある。

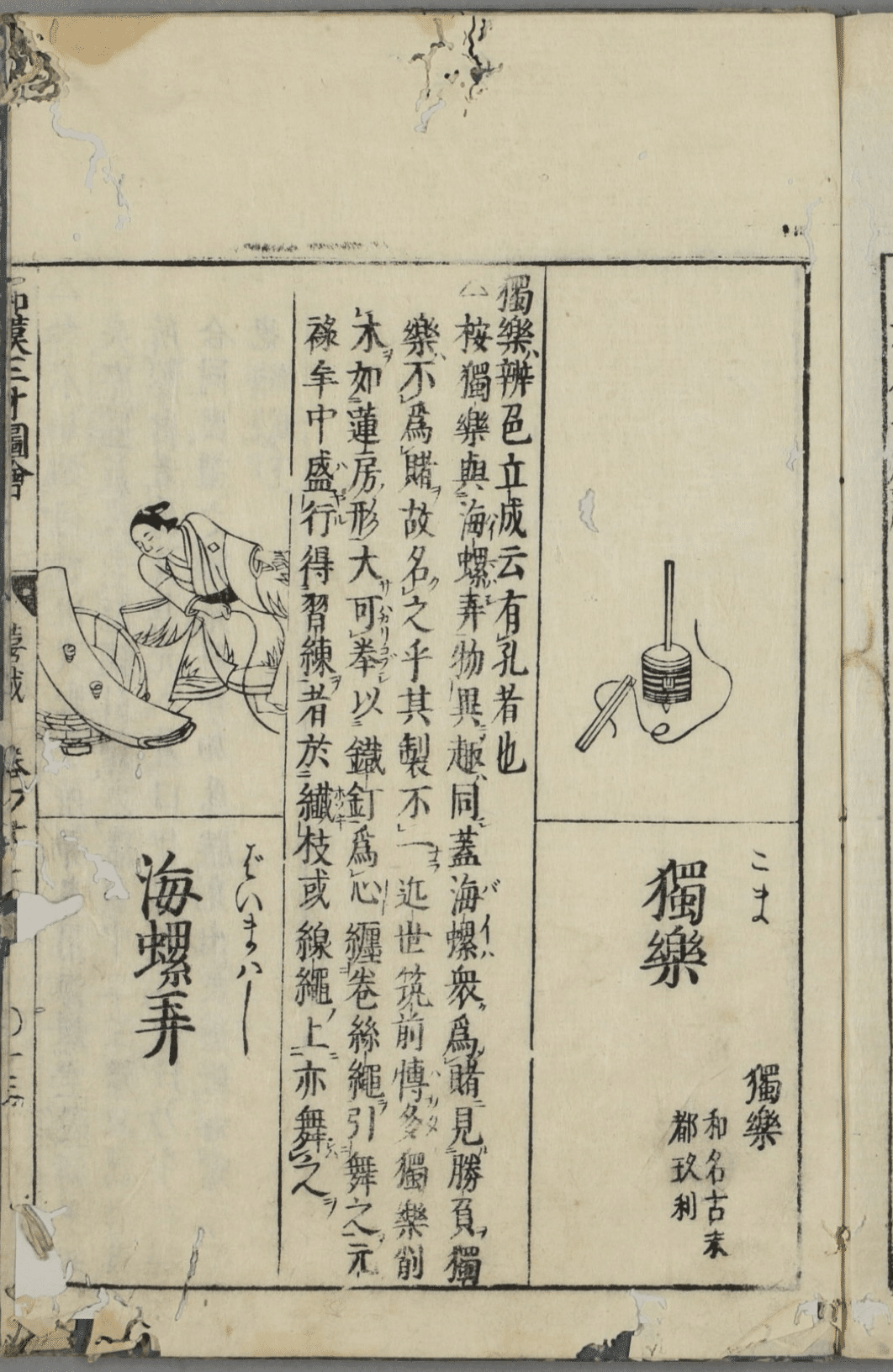

獨楽

獨楽のところには

和名として「古未都玖利」こまつく(ぐ)りとかいてある。

『弁色立成』に、孔ある者なりと云ふ。按ずるに、独楽、 海螺弄 (次出)と物異にして趣は同じ、 蓋し 海螺 は多く賭になして勝負を見る、独楽は賭になさず、故に之を名くるか、其製一ならず、近世筑前博多の独楽、木を削り蓮房の形の如くし、大さ拳ばかり、鉄釘を以て心となして、綿縄を転巻し、之を引舞はす、元禄年中盛んに行はる、習錬を得るもの織枝或は糸縄の上に於ても亦之を舞はしむ」(原漢文)

ここでは、独楽は穴があるとあり、鳴り独楽のことをかいている。

また、「ばいまわし」と物は違うものだが、趣は一緒。ばいは、賭け事に使われるが、独楽は賭け事に使われない。

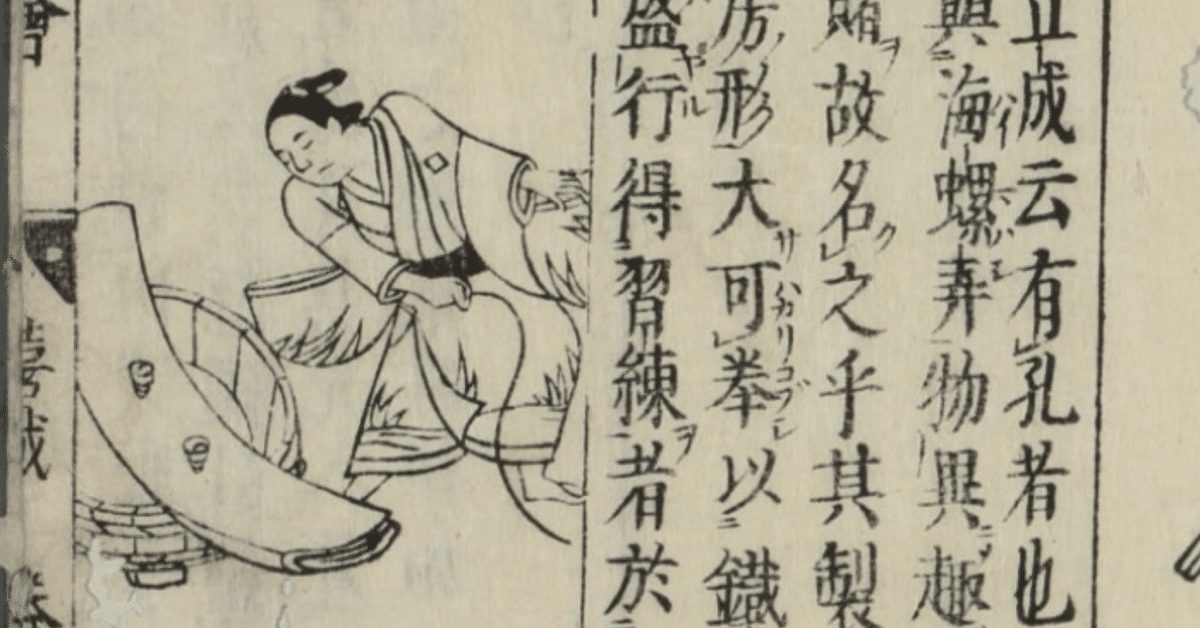

海螺弄

現代訳

「按ずるに、 何時に始まりたるか知らず。田夫野子の弄ぶ所也。 海螺空殻を用いて、 頭の尖るを研いで平らにし、 尻の尖るを摩り圓め、絲縄を巻いて之を席 (むしろ) 盆中に引き舞わす。二三の螺を以て勝負を為し、撃ち出された所の者を負けと為す。 其の先に入れたる者を伊加と曰い、後に入れたる者を乃宇と日う。もし撃合い同じくして出る、之を張と謂い、 張即ち伊加の勝と為す。凡そ熊野から出た海螺は厚堅也」とある。

何時に始まりたるか知らず。田夫野子の弄ぶ所也

この時点、1712年でいつからあったかわかんないといいよる。

日葡辞典1603年でバイ貝の項に独楽に加工するとあるので、そこからも100年過ぎ。

きっと今の私が近現代のベーゴマを調べて書いている感じだろうか。

「田夫野人」という言葉を調べると、

教養のない礼儀知らずで乱暴な人のこと。「田夫」は農業を生業にする男性、農夫。「野人」は田舎者という意味。

なので、その子ども版「その辺の悪ガキども」みたいな感じだろうか。

海螺空殻を用いて、 頭の尖るを研いで平らにし、 尻の尖るを摩り圓め、絲縄を巻いて之を席 (むしろ) 盆中に引き舞わす。

和漢三才図会の本文には加工方法が載っていることがありがたい。

本文から見るに、ばいまわしをしていたのは子どもたちで、賭け事に使い、自分たちでバイ貝の貝殻を加工して作っていたと思われる。

其の先に入れたる者を伊加と曰い、後に入れたる者を乃宇と日う。もし撃合い同じくして出る、之を張と謂い、 張即ち伊加の勝と為す。

基本的なルールはおなじでぶつかって飛ばされた方が負けだが、

先入した方を「伊加」

あと入れした方を「乃宇」

といい、

撃ち合い同じくして出ることを「張」

これはパッカンのことかと思われる。

その場合は先に入れた方が勝ちだよと言っている。

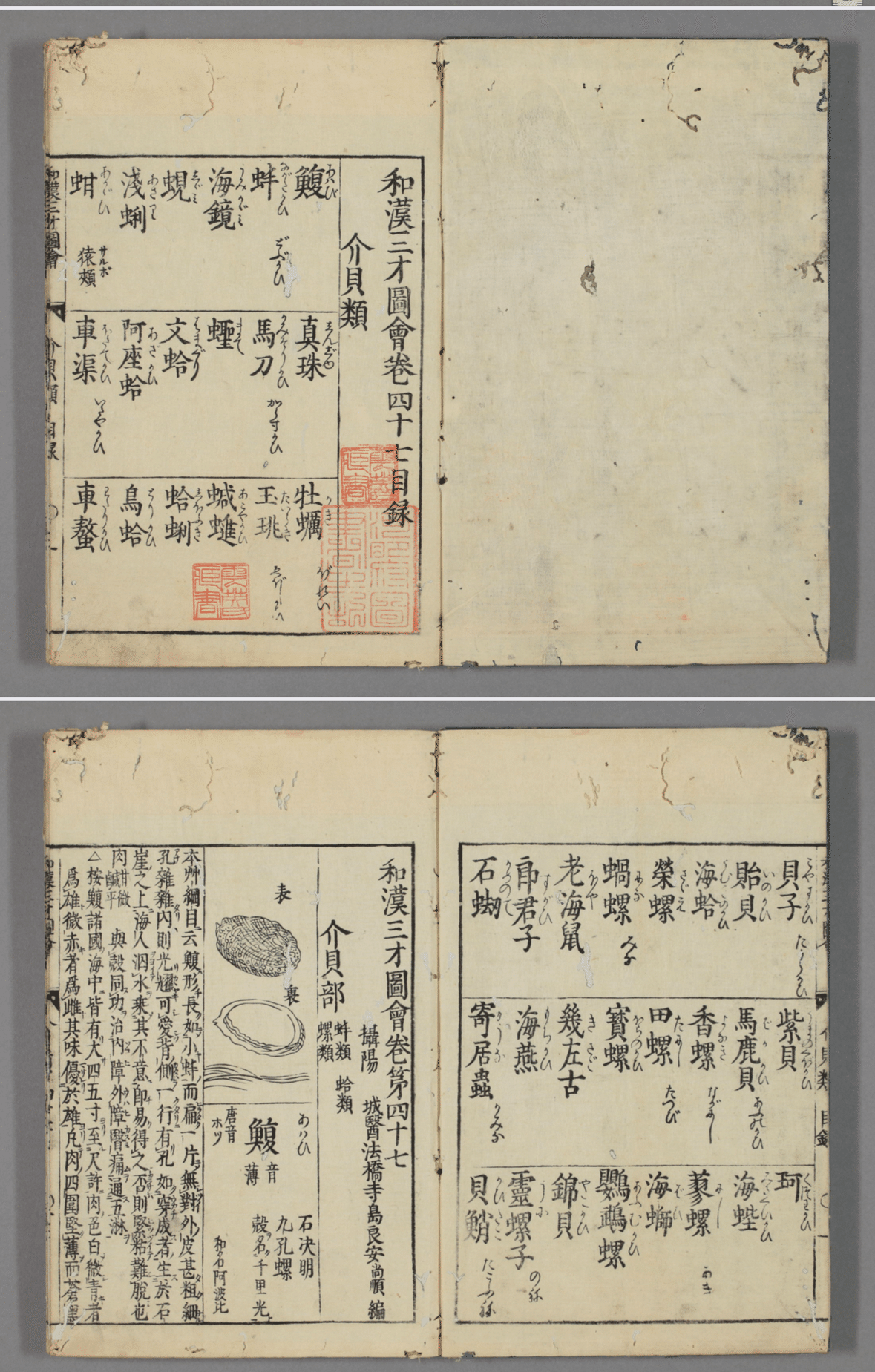

四十七巻 介貝類

和漢三才図会は百科事典なので、いろんなものがのっている。

そのため、貝の中で「バイ貝」をさがしてみた。

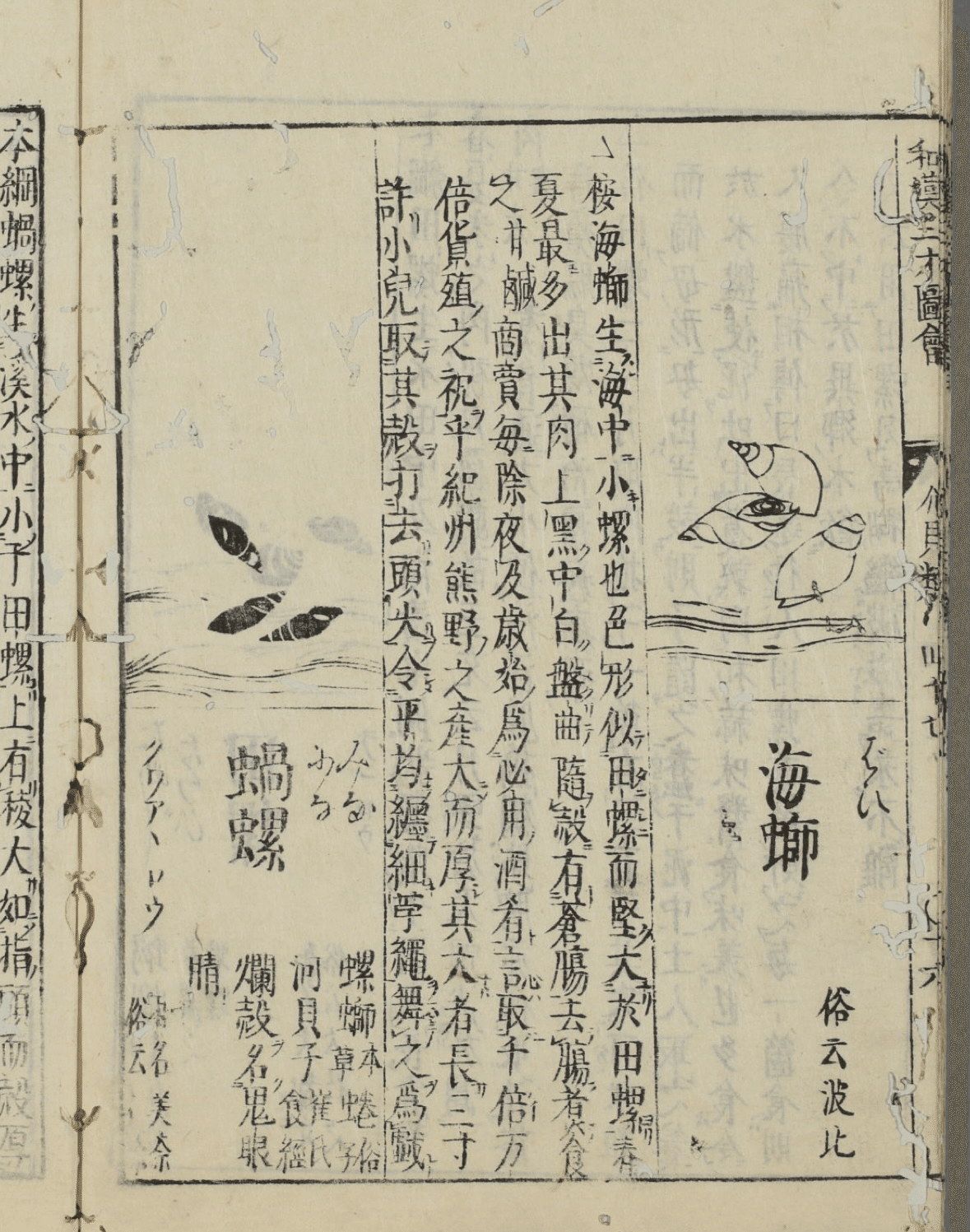

「海螂(ばい)」

「紀州熊野の産、 大而厚く、 其の大なるは長さ三寸許り、小兒其の殻を取り、 頭の尖るを打ち去り、平均令しむ。 細苧縄を纏い、之を舞し戯と為

す」と記されている 〔寺島良安1713序〕。

熊野産が一番

三重県熊野産のバイ貝の殻が一番よい

というのはこの和漢三才図会からきている。

この記述は後世のさまざまな文献に載っている元ネタとも言える。

小兒其の殻を取り、 頭の尖るを打ち去り、平均令しむ

ここでも作り方にふれている。

ここで注目すべきは、「小兒其の殻を取り」先の海螺弄の項では、なんとなく子どもが作っていたと読み取れるが、この文面で確定する。

バイ回しは江戸期も子どもが自分で製作し、作っていたのがベースで、江戸後期になって上方で

美術品や性能を高め、専門の業者が出てきたと考えることがイメージできる。

細苧縄

これは細い麻糸をより合わせて作った紐のことだ。思わぬところで、ベー紐の素材がわかった。

というわけで、和漢三才図会の

遊戯の巻から「独楽」と「海螺弄」

貝の巻から「海螂」の項を見てきた。

早稲田大の図書館デジタルで、

和漢三才図会は全て閲覧できる。早稲田様神だ

no20が遊戯の巻

no36が貝の巻です。

ご興味あればどうぞ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?