【番外編】決して引っかかってはいけない”怪しい水”

この記事でわかること【一般消費者・食品事業者向け】

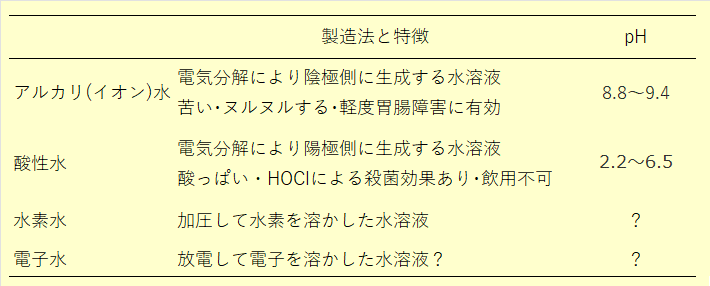

1. 次から次へと現れる怪しい”水”

2. 市販されている色々な水とその特徴(アルカリイオン水・酸性水・火曜深層水・ミネラルウォーター)

3. 水は、しょせん水。生物学的には不活性。

1. 次から次へと現れる怪しい”水”

2023年5月に「がん治療に効き、副作用のない飲料水を開発」している健康食品販売会社「ウィンメディックス」社長が逮捕されました。無登録で自社の未公開株を売り出して集めた7億円を寄付金と偽った疑いだそうですが、被害者は末期がんやその家族のよう.....。人の弱みに付け込んだあくどい犯罪です。

このような水は、次から次へと現れては姿を消していきます。

ちょっと前には、ハサル液なる”強アルカリ性にして強酸性を示す氷山底層水”が流行っていました。

中学3年の化学で習ったかと思いますが、

酸とは、溶液中で電離して水素イオン(H+)を生じる物質、

アルカリとは、溶液中で電離して水酸化物イオン(OH-)を生じる物質、

のことです。

これらを混ぜると中和反応が起こり、水H2Oができます。

このような義務教育を覆すような理論が成り立つようでは、

日本の理科教育が危ぶまれます。

”でもアルカリイオン水ってあるじゃないですか?”

と思われるかもしれません。

確かに”アルカリ性”を示す水、”酸性”を示す水はあります。

同じ水なのに不思議ですね。

実は純粋な水ではなく、電解質を含んでいるからなんですが。

*電解質:水に溶けると電気を通す物質、イオン化する物質

ところが、この2つの性質をもつ水はありません。その理由は

上記のように中和してしまうからです。

このような”怪しい水ビジネス”には決して引っかからないように、

以下にまとめてみました。

2. アルカリ(イオン)水と酸性水(電解水)

塩化物イオン(Cl-)を含む水溶液(水道水やミネラルを含む水溶液)を

直流電圧で電解処理すると、

・陽極側には次亜塩素酸(HClO)を含む酸性電解水ができます(下図)。

酸性電解水は、消毒用アルコールが手に入りにくかったコロナの流行の初期に、手指の消毒のために販売されていた殺菌性の高い水溶液です。

ハイターとかカビキラーに含まれる次亜塩素酸ナトリウムよりも

分解されやすく不安定なので、製造後すぐに使い切る必要があり、

飲用には適していません。

・陰極側に引き寄せられた水酸化物イオン(OH-)とミネラルイオン(Na+、Ca2+など)を含む水溶液はアルカリ性を示します。

これがアルカリ(イオン)水です(下図、還元水素水という呼称も使われていますので、ご注意を)。

原理的にはpH13程度の強アルカリ性の水溶液も製造できますが、

水道法では、飲用水のpHは 5.8以上8.6以下となっていますので、

これよりはるかに高いpHを”売り”としているものは、

避けた方がベターでしょう。

アルカリイオン水の効能効果としては、軽い胃腸障害に有効性を

示すとされています。胃酸過多の場合の制酸剤(アルカリ性電解質)と

同様ですね。

3. 水素水・電子水

一時期、水素水なる水が、一世を風靡していました。

有名人の結婚式の引き出物にも使われ、話題になるくらいです。

それでは水素水とはナニモノでしょうか?

上の図(水溶液の電気分解と電解水)を見ていただくと、陰極側で以下のように水素が発生します。

発生した水素のほんのちょっとは水に溶けるので、アルカリイオン水にも

水素は含まれます。

一方、酸素や二酸化炭素(二酸化炭素を水に溶かしたものが炭酸水)に比べて溶ける量はごく少量なので(下表)、圧力を加えて溶かしこんだものが水素水として販売されているようです(高校化学 ヘンリーの法則)。

しかしながら、よほど工夫された包装材料でない限りは(例えば加圧容器など)、水素を封じ込めたまま、流通させることは不可能です。

じゃあ何故そんなにも”水素”が重要と思われたのでしょうか?

それは活性酸素と水素が反応すると、最終的には水のような毒性を持たない物質が生成して、活性酸素が除去される という理論です

(活性酸素類は種類が多いので、化学式は省略させていただきます)。

筆者は長年、日本酸化ストレス学会という活性酸素を研究対象とする学会の評議員を務めていますが、確かにそのような研究発表や論文を目に耳にしたことはあります。

例えば脳梗塞や心筋梗塞など、血流が滞る疾患では、その局所において

膨大な量の活性酸素が生じます。そこに水素があれば、活性酸素による障害の抑制が期待されます。

しかしながら、通常体の中には、水素水以上に水素をたくさん製造する

装置があるのです。それは腸内細菌叢です。

いわゆる善玉菌(乳酸菌やビフィズス菌など)は、食物繊維を餌として、排泄物として短鎖脂肪酸という酸を出します。これらの酸の一部は電離し、水素イオンと二酸化炭素を生成します。ということで、

水素水をあえて飲む必要は特にないのではないか、

それよりも腸内環境を整える方が良いのではないかというのが

現時点の結論です(筆者的には、これも”うーん”ですが・・・)。

もう一つ電子水について。

放電することによって電子を帯びた水を創るというものです。

電子水も基本的には、酸化を抑える(活性酸素を減らす)という理論に

立脚しているようです。

以下が、酸化の概念です(反対が還元)。

③の反応によって生じる代表的な活性酸素としてスーパーオキサイドラジカル(O2-・)があります。電子水を飲むことによって、電子がO2-・と反応して、無毒な酸素分子に戻る という理論ですかね。

局所的な反応によって何らかの効果があるかもしれませんが、飲んだところでどうでしょうか?

またそもそも、”電子を帯びた水”って存在するのでしょうか?

というか、どうやって証明するのですかね。

以下、まとめです。

4. 海洋深層水

ハサル液は氷山底層水なる水らしいですが、そのおおもとは海洋深層水

かと思われます。

海洋深層水とは、深度200m以深の深海に分布する水のことで、

海全体の水の95%を占めると言われています。

反対に海洋表層水は深度200mまでに分布する水ですね。

海洋深層水の特徴として、

① 年間を通して水温が低い(低温安定性)

② ケイ酸塩、リン酸塩、硝酸塩などが多い(富栄養性)

③ 細菌が少ない(清浄性)

が挙げられます。実際の分析結果は、以下のようになっています。

確かに、リン酸塩・硝酸塩・ケイ酸塩が多いですね(緑部分)。

一方、ナトリウム濃度は表層水よりも多いことが示されています(青部分)。

日本では、飲用水については基準値が設けられており、

Na濃度は200mg/L以下となっています。

ざっと海洋深層水の50分の1ですね。

ですのでこのままでは飲用できません

(その前に塩辛くて飲めませんが)。

それではどのように製造しているのでしょうか?

海洋深層水の脱塩は、電気透析法 又は逆浸透膜法のいずれかによって

行われているようです(鈴木ら、既出)。

電気透析法では脱塩時にミネラル分を調整できるようですが(青)、

逆浸透膜法では、ほぼ純水が出来上がるようです(緑、下表)

市販のペットボトル入り海洋深層水では、恐らくコストの問題で、

逆浸透膜法が用いられているようです。

市販の海洋深層水ではミネラルを売り物にしているものが多いような

気がするのですが、果たしてどうなのでしょうか?

北海道・富山県・神奈川県・静岡県・高知県・沖縄県およびその他・ハワイの海洋深層水を原水 として製造されている飲用海洋深層水14銘柄のミネラル分を分析した結果が以下の表です。

*Woon et al. Intern J Mol Sci 14、12205-21、2013

確かに、全くミネラルが入っていないわけではありませんが、

海水に比べて大幅に減っていますね。

あまりミネラル原としては期待できないということでしょう。

加えて、琉球大学がH29にまとめた海洋深層水の健康効果に特化した医科学的研究をまとめたデータベースはでは、ランダム化比較試験**によって海洋深層水の健康効果を評価した論文は1報しかないと報告されています。

**ランダム化比較試験についてはこちらを→

5. ミネラルウォーター

買う飲料水として最も一般的なのが、このミネラルウォーターでしょう。

ミネラルウォーターは、いわゆる湧き水(温泉を含む)で、

軟水(硬度120mg/L以下)と硬水(硬度120mg/L以上、WHO基準)

に分けられます。

***硬度 水1リットル中に溶けているミネラル

(カルシウム・マグネシウム)の合計

硬水としては、エビアン(フランス)・クールマイヨール(イタリア)・ハイジランドウォーター(スイス)・トニースタイナー(ドイツ)などが有名どころでしょうか。国産でも、万座温泉・猿ヶ京温泉・霧島温泉などの温泉水は、飲用の硬水として販売されています。

軟水としては、クリスタルガイザー・ハワイアンスプリングス(いずれもアメリカ)・ボルヴィック(フランス)ぐらいでしょうか。国産の商品はほとんどが軟水です。

6. 水と価格

ミネラルウォーターの価格は、海外産で1L当たり200円から2000円程度、

国産ですと100円台から5-600円が相場です。

ところが、その10倍・100倍の価格の水も販売されています。

その一つがハサル液ですね。

ネットで上がっている”怪しい水”(中にはそうでないものもあります)の特徴と価格の一覧を以下の表にまとめました。

商品名の印象で”怪しい”と勘繰られるものも結構ありますが、

青部分は取水・加工・流通費を考えると、

納得いく範囲だと思われます。

やはりオレンジ部分のように、1L当たり数千円となると、かなり怪しくなってきますね。また高価格帯水は薄めて飲むようにと指示されていますが、

そんなことをしたら元々の性質(?)が失われるのではないでしょうか。

但しいずれにせよ

「水は、しょせん水」 生物学的には不活性ですので生理活性は期待できません。ご注意を。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?