授業作りのベースに置いているもの

どうも。町内会長の活動がハードで、note更新から遠のいていました。

昨日参加した勉強会で、私の立ち位置を自覚したので、書き留めていきます。

私自身、学習指導目標は「生徒にとって解決したい目標を解決する」ように設定して、授業を構成します。

私自身の指導目標は、そうやって生徒が夢中になって取り組んでいる中で、国語のスキルが身につくことなのです。

これは師事している世羅博昭先生の影響によるものですね。

公立を離れた今だからこそ言えますが、とある県立の有名な先生の国語の授業を見に行く機会を得て、ちょっとびっくり・・・

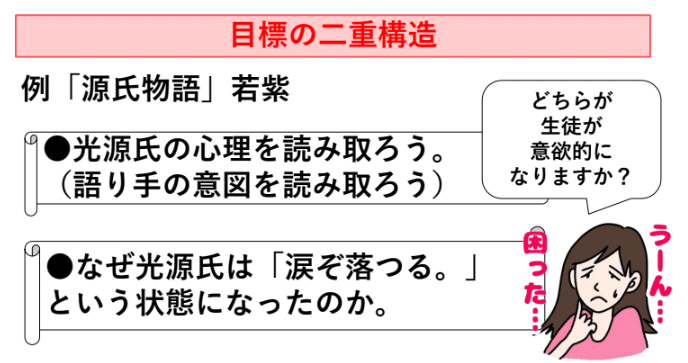

目標が上のようになっていたのです。生徒がこの目標で牽引できる、生き生きできるということなのでしょうけど、私が数多く経験した生徒実態では、明らかに下の方が生徒の興味関心を引きつけることができました。

私自身はそこをベースに導入を工夫し、楽しみながらできる取り組みを考えています。

・・・全ての教材でそれができている・・・とは思えませんが、いつも苦しんでいます。

国語教育の大家、野地潤家先生は、「苦しんでいないと良い授業はできない」とおっしゃっていたとか。

そう言われると、苦しんでいることは喜ばしいことなのでしょうが、なかなかしんどいですよ(汗

ということで、いつも工夫し続けるために、休みの日はほんとうに気持ちを解放するよう心がけたいものです。

今は町内会長なのでそれができていなくて、大変です。

後もう少しで任期が終わるので、それまでお菓子を食べてストレスを解消しますwwwww