那須町独自教科「NAiSUタイム」小学生が教育版マインクラフトで”人にやさしい街づくり”を提案する授業をサポートした話

総合的な学習の時間x独自教科NAiSUタイム

これは、小学校4年生総合的な学習の時間で「福祉」について学び、その学びから自らが考える”人にやさしい街について”提案する際に教育版マインクラフトを活用した実践事例を紹介する。

みんなのコードさんからの紹介記事

すでに、テクノロジー協定を結んでいるみんなのコードさんから以下の記事が公開されているのでこちらも合わせて読んでもらえれば幸いだ。

上記の記事でも触れられているように、総合的な学習の時間と独自教科「NAiSUタイム」のプログラミングの時間を活用して授業が構成されている。

教育版マインクラフトについて

教育版マインクラフトでは、様々なテーマや分野に関するワールドテンプレートが用意されており、児童が自由に探索したり、創造したり、協力したりすることができるが、今回はグループ毎に「福祉」の学習を通じて学んだことについて建築活動を行い、”人にやさしい街づくり”提案を行うという取り組みを行った。

クラス全員がマインクラフトを知っている状況で、GIGAスクール端末のiPad独自の操作を習得するだけで取り組みが進められる状況であった(iPadの操作に慣れるため、導入の活動としてピクセルアートづくりに取り組んだ)。それくらいマインクラフトの裾野が広がっていることを実感させられる機会となった。

また、独自教科「NAiSUタイム」のプログラミングの時間を利用してMakeCodeプログラミングを活用することも大きなテーマの1つとなっている。

プログラミングの取り組みについて

MakeCodeプログラミングとは、ブロックやテキストでプログラミングができるツールで教育版マインクラフトに内蔵されている。MakeCodeプログラミングでは、チュートリアルが準備されているのでプログラミングの基本的な概念や思考法を楽しく学ぶことができる。

MakeCodeプログラミングのチュートリアルを冬休み中取り組みプログラミング環境に触れておくことで、授業中に操作に関してゼロから説明するような時間を取らないような工夫もしている。

これはGIGAスクール端末を活用すれば各自治体が導入しているLMS(Microsoft TeamsやGoogleクラスルームなどのラーニングマネジメントシステム)との連携で取り組みのサポートをすることが可能だ。

データ保全の大切さを伝える

マインクラフトのワールドデータやMakeCodeプログラムのバックアップもLMSにバックアップを取り、データ保全には万全を期した。データ消失は大人であってもツライで経験だが、児童が思い入れのあるマイクラ建築を失うことはもっとツライ経験となるので一番最初に方法を伝え、児童の当たり前になるように配慮した。

遊びと学びは地続き

児童たちは普段マインクラフトを遊ぶ中で獲得しているであろう知識が学びの中で活かされている場面を見せてくれた。

冒頭に紹介した記事にも記載されているが、授業の中で特殊なゴーグルを付けて目の見えにくい人にどのようにものが見えているかを体験しているが、これをどのように伝えるのかについてはマインクラフトのアイテムである「くり抜かれたかぼちゃ(飾りかぼちゃ)」を被って視界を狭くするなどして疑似体験を発表の聞き手に見せるということを行っていた。

これは大人が授業中に教えたという訳ではなく、児童が自ら考えて主体的に行っていたことである。

遊びと学びは地続きであり、決して分離するものではないということを再確認できた意味で有意義な実践であったと感じている。

対象について議論・協働する

クラス全員がマインクラフトを知っている状況下で児童たちは互いに助け合ったり、教え合ったり、意見交換したりすることで、コミュニケーションを活発に行い、協働している様子を見取ることができた。

端末をそれぞれの児童が見入っているとコミュニケーションが取れていない、などという声も聞こえてきそうだが、本当にそうだろうか。大人であっても話題の対象となるものを見ながらコミュニケーションを取ることはあるし、それが当たり前になっているだろう。

マインクラフトではネットワークを通じて同じワールドに入って協働で活動することができるが、当然のことながら見ている対象は同じものだ。現実にものがなくても、見ているものは同じでそれについてコミュニケーションを取って目的に向かって活動しているのである。

ストラクチャーブロックの活用

人にやさしい街づくりを提案するにあたって、自らの身の回りにある施設のバリアフリー化を各班が提案している。その違いを明らかにするために、バリアフリー化前の建築物を制作し、それをストラクチャーブロックを使って建築物を複製してもう1つをバリアフリー化するということを行った。

限られた時間の中で進めなければならないという大人の事情もあるにはあるが、バリアフリー化前後の状態を対比するという目的を達成するためにはストラクチャーブロックは有効なツールである。

また、コマンド実行を通じてのみ入手できるという意味で英語に触れる機会にもなるだろう。

建築を効率的に

マインクラフトのブロック手積みを否定するつもりはないが、本来の目的達成のためにはある程度の効率化は必要だろう。建築活動を効率化するためにMakeCodeプログラミングを活用した。

チュートリアルを通じて、基本的なブロック設置命令などを学んだ他に、高速建築を可能にするビルダーブロックについても使い方を学んだ。

基本的な使い方が分かったら、パラメーターを変更して改造に取り組み建築活動の中でどう活かせるかを考えてもらった。

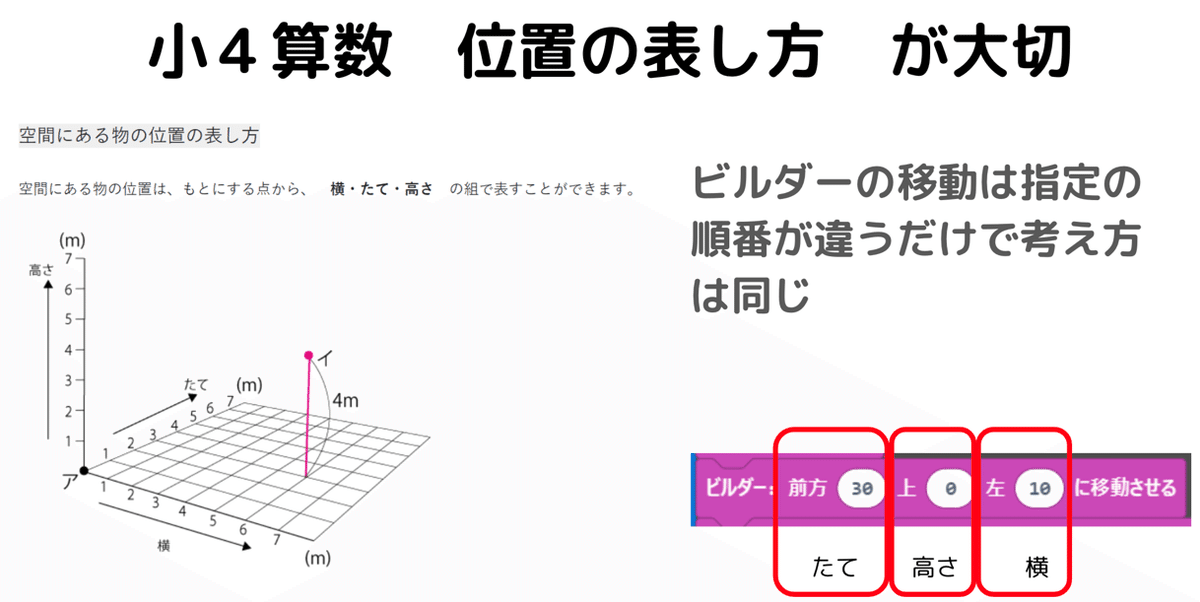

ビルダーブロックの考え方は、ちょうど小4算数の位置の表し方の考え方が適用できるので、マインクラフトワールドの中でこの単元で学んだことを実際に活用できる。

発表を効率的に

今回の取り組みではバリアフリー化前後の対比をマインクラフトワールドで行っているわけだが、実際の発表場面では見せたいポイントが離れた場所にあるため、発表の際に間が空きやすい要因となる。

そこで、発表の際に見せたいところにテレポートをしたくなるが、発表の際にもたつかないようにするために、アイテムの切り替えとアイテム使用イベントでテレポートを駆動させるプログラミングを行っている。

これにより発表時は非常にスムーズに進行していた。マインクラフトをやっている子どもたちには常識のテレポートコマンドをプレゼン時に活用しただけだが、スライドの切り替えをするようにサクサクと進行する様子は教育版マインクラフトがPowerPointのようなツールになった瞬間であった(3Dワールドを自由に動ける立体スライドのようだ)。

終わりに

小学4年生の飲み込みスピードは非常に早く、今回、活動の様子を見守ってきて感じたのは教育版マインクラフトやMakeCodeを表現のツールとして使っている児童の姿だ。

絵筆や楽器などの表現ツールに加えて、新たな表現ツールとして教育版マインクラフトを活用してみてはいかがだろうか。

教育版マインクラフトの授業活用に興味がわいたら、授業・校務活用素材ポータルを参照してみて欲しい。こちらには教育版マインクラフトで授業実践した事例などが紹介されている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?