「Gルートで公認心理師合格」の強みとは

2021年の10月に、国家資格の「公認心理師」を受験しました。

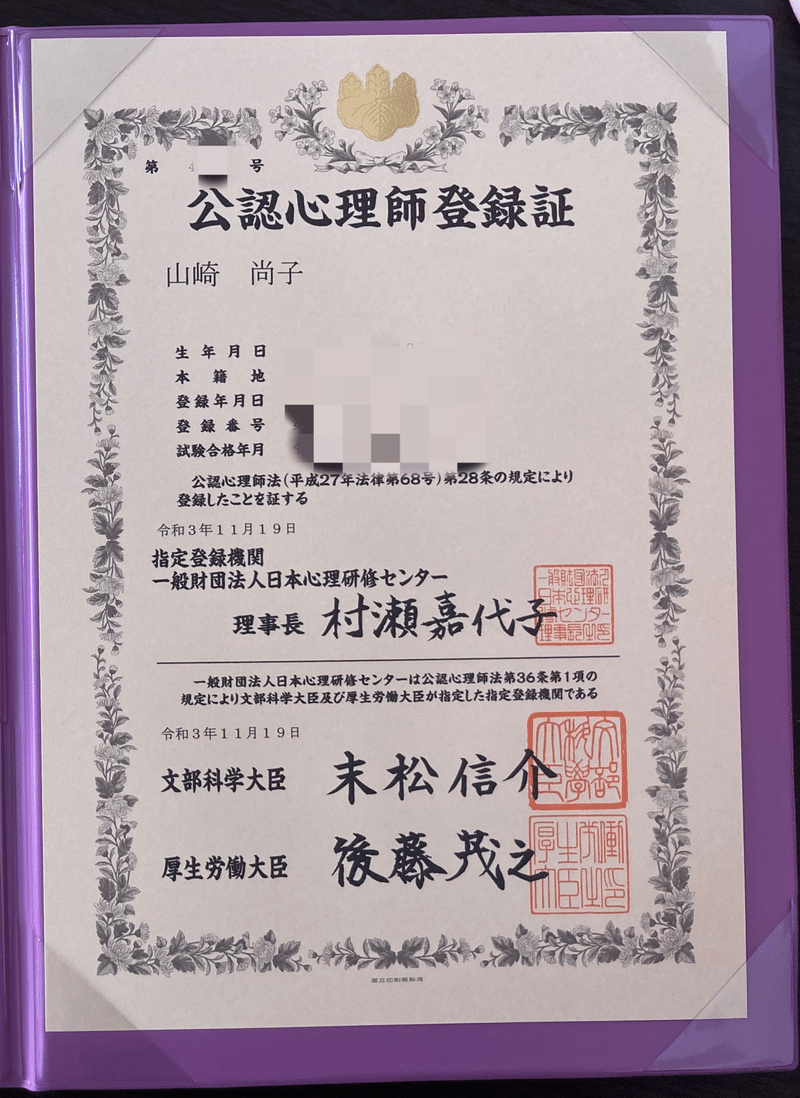

そして先程、認定証が届きました。

公認心理師になるには、さまざまなルートがあるのですが、私の場合は<Gルート>という、心理支援に関する職業(←これも規定が細かい・・・)に携わってきた経験が過去5年以上あり、さらに「現任者講習」(←これも、人気の講座はすぐ定員がいっぱいになります)という研修を受講修了していることが受験の条件となるルートです。

Gルート受験については、さまざまな意見があるんですよね。

「教員しかやったことない人が、心理支援の専門家と言えるのか」

「公認心理師のクオリティーが下がる」

みたいな意見が主なところです。

まぁ・・・言いたいことはわかるのですが、

・心理職の数の圧倒的不足を解消。

・「公認心理師」という名前をメジャーに。

・即戦力として現場で活躍してもらう。

には、苦肉の策だったのではないかと思いますね。。。

事実、私のように教員しか経験がなくて公認心理師(今までは臨床心理師)になった方でも、そこから勉強を猛烈に積んで、スクールカウンセラーになったり、相談員になったりして、現在では多くの方の心の支えとなっている先輩方がいらっしゃることも、私は知っているので、なってから、どうその資格を活かしながら、自分の士気を落とさずに勉強し続けていけるかということの方が、なる前の色々よりも大事なような気がします。

いや、本当、某ドラマじゃないですけど、

「事件は会議室で起きてるわけじゃない。現場で起きてるんだ!」なんですよね。

大学の研究室やゼミでの心理実験を繰り返すのはとてもとても大事なことだとは思います。

が、実際、我々が関わっていく方々は、生身の方達なのですよね。学校だったり病院だったり、児童相談所だったり、刑務所だったり、福祉施設だったり。

色々な場所で、支援が必要だという声をあげている方たちにむけて、心理支援を考える。

もっというと、その心理支援が滞りなく行われるように、そのまわりの様々な人間関係模様に気を遣ったりする。(←コレですよ!)

心理検査や心理支援のエキスパートとして、大学や大学院で学んだことにも大変高い価値はありますが、「現場の空気を知っている」ということも、それと同等に素晴らしいことだと思うのですよね。

どっちがいい悪い、ってわけじゃないんですよ。

なので、今回の国家試験でいうと、午後のこの事例問題なんてすごく良かったんじゃないかと思いますね。

試験後の速報では、正解答を⑤と出しているサイトが多かったんです。

ぱっと見、⑤いきます。大体の人は。

でも、ここでのポイントは「公認心理師のBが最初に確認すること」なんですよね。

⑤はもちろん確認しますよね。

担任の先生、専科の先生、できることなら他学年に移動してしまっている元担任の先生にも、その児童の情報を聞いたり、実際に授業や休み時間の様子を観察に行ったりすると思います。

でも、まず初めに、じゃなくていいと思ったんですよ。

最初にすることは「登校しづらくなっている」という客観的事実が、どの程度深刻レベルか、というすり合わせ。

その数を知れば、どのフェーズにいるのかということが、教員なら肌感覚でわかると思うのです。

なので、私は②を選びました。

うん。

Gルートの強みはこういうところなんじゃないかな、と思いますね。

(あ、正解は②でした。「だよね〜」と「よかった〜」が半々でしたけどねw)

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

🌟「なおちん公式LINE」登録はこちらからどうぞ〜♪

毎週木曜日のお昼に、LINE登録者なら誰でも参加できる「とまり木ランチ会」をご案内しています。また、今ならご希望者全員に、「1分でわかる!あなたの人生の本音度チェックシート(ワンポイントメッセージ付)」を無料プレゼント中!

🌟なおちんの楽になるメルマガ登録はこちらからどうぞ〜♪

講座やセッションのご案内、日々の気づきなどを不定期で配信しています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?