陰陽学のススメ②…お盆編 漢字紐解きは「先」と「祖」

お盆って?

お盆とは簡単に言えば、あの世(日本的には常世が正しいかな?)から年一回帰ってくる先祖をもてなす風習ですね。

仏教の風習だと思われている方も多いと思いますが、仏教に陰陽道と祖霊信仰が重なって今に至るもの。

仏教も陰陽学も中国から入ってきているので、ルーツを辿ると中国の道教が深く関係していることが分かります。

道教とは中国の神話に出てくる黄帝を始祖とする思想のことで、後に哲学者である老子を介して、民間宗教になるまでに広まったものです。

老子は歴史の教科書に出てくる人物なので知ってると思いますが、「太上老君」という最高神として崇められてきたほど、道教ではとても神聖視されている人でもあります。

道教では7月を鬼月と呼び、7月1日になると常世の蓋が開き、15日の中元節になると閉じる、そしてその間に「鬼」が現世に帰ってくると信じられてきた。

「鬼」とは中国では先祖の霊のことを指し、この思想が日本に伝わりお盆になるとご先祖様が帰ってくるという風習に繋がっていきました。

8月のお盆は現在の新暦と旧暦との日差が30日程度あるため、旧暦の7月は今(新暦)の8月にあたります。

関東(沖縄や金沢もかな?)などで7月にお盆行事をするのは新暦のお盆、京都やその他地方など8月にお盆行事をするのは旧暦のお盆…ということになります。

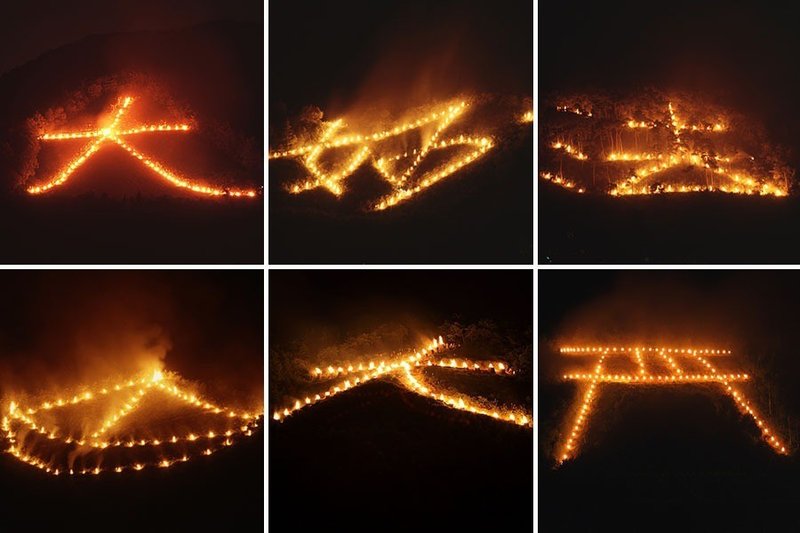

京都五山の送り火、ねぶた祭り、竿燈祭り、精霊流しなどは旧盆で行われている行事ですね。

今日の漢字紐解き

今日の幸輝師匠による漢字紐解き紹介は、

お盆時期にちなみ「先」と「祖」

漢字の持つ由来を見てみてくださいね。

お盆に纏わる話①…「お盆」は略語

「お盆」の正式名称は「盂蘭盆会(うらぼんえ)」といい、梵語で逆さまにかかる苦を救うという意味で、経典の盂蘭盆経の中に記されています。

釈尊の弟子である目蓮尊者の亡母が餓鬼道に落ち逆さまに吊るされてしまうのですが、食べ物を口に運ぼうとすると目前で灰に変わるという苦しみにあっているという事を耳にします。

目蓮尊者は、どうしたら亡母を救う事ができるかを釈尊に問うと、7月15日に修行が終わって僧侶達が集まるから、そこで僧侶達をもてなしなさいと…。

その僧侶達の力を借りて、百味飲食(ひゃくみのおんじき:たくさんの食べ物の意味)と五菓(すもも・あんず・ナツメ・桃・栗)をお供えし、供養することができれば救うことができる…と言われ、それを実行したのが始まり。

この一連の供養を盂蘭盆会といいます。

その後、中国では盂蘭盆会は仏教的行事から道教に取り入れられ三元の中元の日とされ、日本では道教の価値観は陰陽道に取り入れられてきました。

お盆に纏わる話②…三元とは?

正月15日を上元、7月15日を中元、10月15日を下元と3つに分ける暦法。

この3日間は神霊が人間界に降りて罪や福を肯定するとされ、神様にお供え物をした人は罪を許される日とされ、日本ではご先祖を供養する日として定着していきました。

宮中においても早くから行われていた行事で、606年(推古14年)に法要が行われたとされる記録が残されています。

武家においては、源頼朝が1186年(文治2年)に法要を行ったとされる記録があります。

昔の宮中ではお盆の御供えを紙と蓮の葉に包み、紙の方を西の方角へ置き、蓮を東の方角へ置き、残りの供物は諸寺に下賜されていたようです。

現在でも御所ではお盆入りの時には、両陛下が蓮の飯をお召し上がりになられているそうです。

このような歴史から、お盆にはご先祖への供物として分家から本家へと贈り物がされていたのが、いつからか日頃お世話になっている方にも贈り物をするようになっていきました。

お盆に纏わる話③…お中元・お歳暮の由来

なんとなく気付いた方もいらっしゃると思いますが、お中元・お歳暮の由来は前述の三元からきています。

これが日本に渡り、日本にも一年を1月と7月の2回に先祖を祀るという考え方があったことから、お中元・お歳暮が年中行事として定着していったと言われています。

現代のような、ものを贈りあうスタイルとなったのは、祖霊など神へのお供え物を人々で共に食べる「共食 (きょうしょく) 」をするために配ったり、贈ったりしたことが始まりと考えられています。

また、餅・米・酒といった食材には特別な力があると日本では考えられていたため、祭りなどのハレの日の祝宴におけるお供えとして用いられ、お供え物を人々で分かち合って食べることで、神と人間との共同飲食をするということが贈答の重要な目的だったと言います。

そのため、ハレの日の食べ物が贈答品として用いられることが、お中元・お歳暮の贈り物として慣例となっていきました。

もっとも、虚礼廃止という流れから、お中元・お歳暮を実際にされる方が年々少なくなりつつあるのは時代の流れから仕方ないのでしょうか…。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?