音声配信、4か月継続して成長したこと

この春から「ことばの発達ラジオ」という音声コンテンツをはじめた。

わたし、言語聴覚士のななさんと、おなじく言語聴覚士をやってる三輪桃子さんと2人の企画だ。noteの共同マガジンに毎週交互に配信していき、4か月目に突入した。

"まずは継続"目標は達成できたと言ってよいのではないだろうか。

ラジオやりたい!と言ってはみたものの、簡単なのか大変なすら想像もつかん!・・・というスタートだった。

喋りが下手!

まがりなりにも話すことが仕事なんだし、文章書いたりしてるんだから、なんとかやれるだろうという謎の自信があった。

が、初回を収録してショーゲキ・・・(泣)

なんちゅー内容のまどろっこしさ&話し方の聞きづらさ😂

パートナーの桃子さんは涼やかなお声でスラスラ〜とお喋りする。

一方のわたしといえば、かみっかみのグダグダ状態、初期はとても聴けたものではなかった。ぜひ初期と最新で聴き比べてみてほしい。

桃子さんには、よく根気強く付き合ってもらえたものだなあと思う。

これはいかんぞと、公共電波のラジオやYoutube、Podcast、さまざまな人の喋りのテクニックや音声配信をあらためて研究し、ひっそりと試行錯誤が始まった。

初期の収録方法

初期は、テーマ(タイトル)を決め、進行役と話し手を決めたらあとはアドリブでやれるだろう〜くらいに考えていた。しかしそう簡単にはいかなかった。

アドリブは無理!!!

「発達障害」という、どちらかというと真面目かつセンシティブなテーマを扱うので、ことば選びは重要だ。

また、フリートークで生じる自然な会話の途切れは、音声配信として聴いていると意外に気になる。次々に話を繰り出さなければいけない。

無料で出しているものだし、ぐだぐだだろうがなんだろうがよかったのかもしれない。けど、やるならちゃんとやりたい。

遠隔収録で互いに目線で合図を送りあったりできないので、ひとつひとつの話題がどこで区切れて、どう相槌を打てばよいのかわからない。

話題を広げたらよいのか切り替えるべきなのか…?

空に向かって話しているようなものだ。話がどこに転がっていくのか見えなくて不安。

さらに輪をかけて苦戦したのが打ち合わせである。毎回オンライン上で開始するのだが、なにかと意気投合してしまう私たち。打ち合わせのほうが盛り上がってしまい、どうもそれで満足してしまう。ラジオに出せないような、業界ウラ話のほうが楽しいものよなあ。

打ち合わせにたっぷりと時間をかける割に、本番はぎこちない。せっかく決めた内容を充分に発揮できない。。THE・ダメな打ち合わせの典型だったかもしれない。

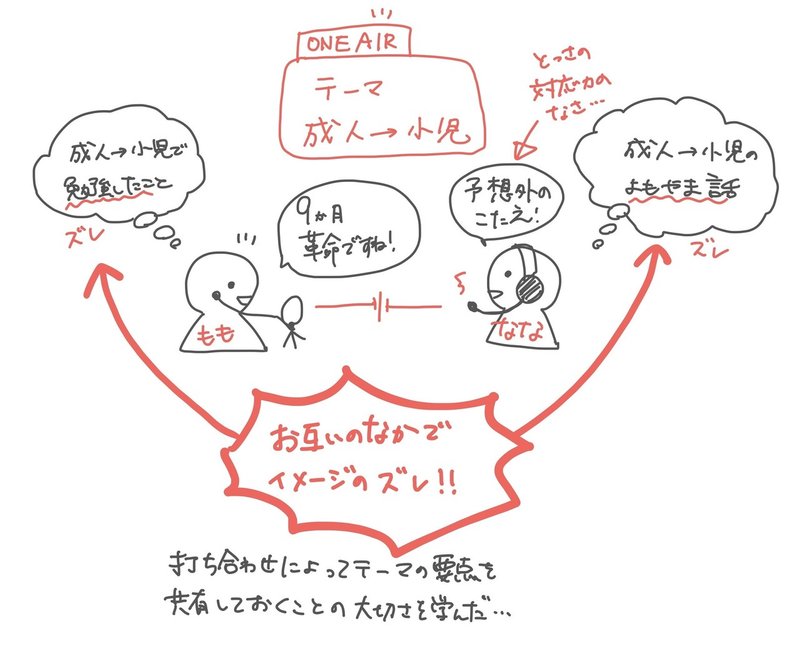

打ち合わせの方法を変えた

反省を踏まえ、3回目の収録(第6回目〜)あたりから打ち合わせ方法を変えた。事前にLINE上でネタ詰めを済ませた上でさくっと最終確認の上、本番に挑むことにしたのだ。

これは、まあまあうまくいった。

タイムマネジメントの面では時間内に目標の収録数をこなせるようになったし、クオリティの面でも、事前にある程度テーマについて考えておく時間が生まれ、より深い内容のコメントやトークがお互いに繰り出せるようになったのでは、と思っている。

6月中旬〜の回は、今聴いても楽しいものが多い。

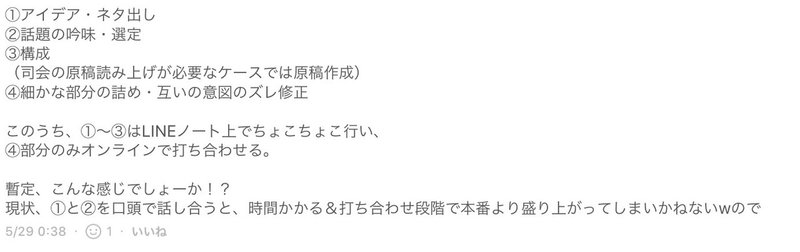

互いのイメージのズレで起こったちいさな事件

ところが、ある回で、とある事件が起こった(笑)

こちらの回だ。

事前打ち合わせでは、「成人STから小児STへのキャリアチェンジ」というところまで決め、いざ収録、となったのだが・・・

ももさんはおそらく「小児分野の仕事を始めるときに勉強したこと」というテーマ、わたしは「小児分野に移ったときの苦労話や感激エピソード」と、それぞれが実はびみょ〜に違う話の運びを思い描いていたのだ。それに気がつかず、収録をスタートさせ、見事にちぐはぐになってしまった(笑)

普段の会話ではよくある、たわいもないことだ。

だが、ラジオとして第三者が聴いてみると違和感がある。

まず、わたしの咄嗟の対応力が無いばかりに桃さんの話をうまく拾えていない。その後も、よく聞くと質問と返答が少しずつズレている(例:ななさんは何を勉強しましたか?→わたしが一番感動したのは、小児の臨床では思った以上に言語訓練をやれること)。

台本を書くことにした

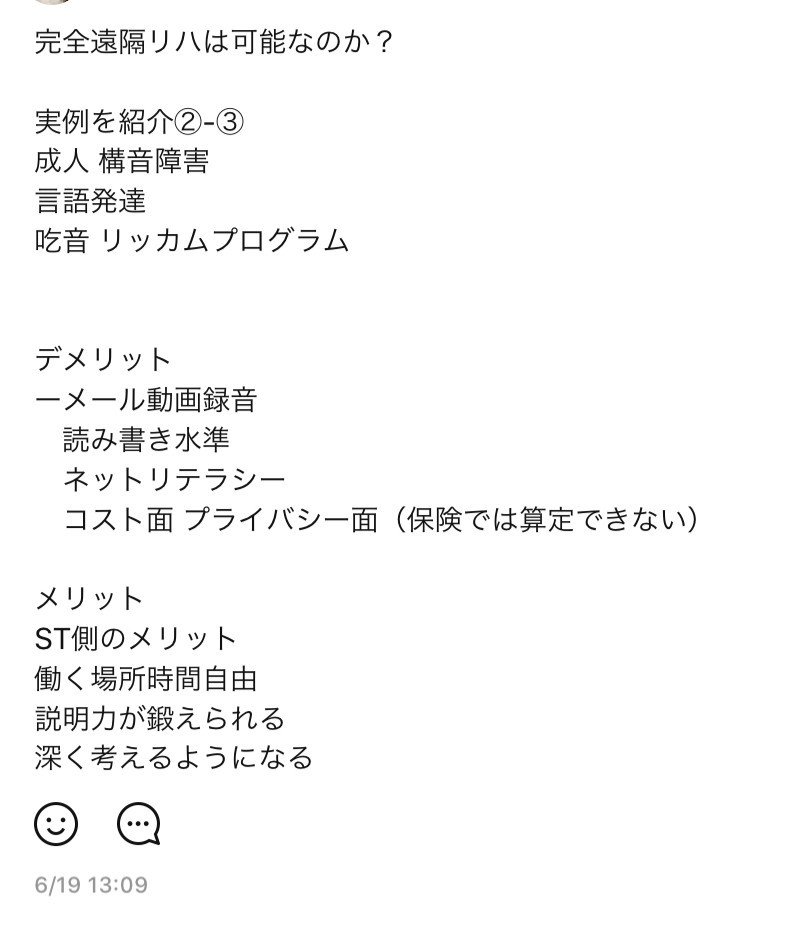

最近だと、例えばこんな感じで台本を起こすことにしている。

↓

↓

こんな感じ。

どうだろう?

まだまだ素人の域を出ないとはいえ、初期に比べるとかなりの成長がみられる(自分で褒めていくスタイル)。

これも、トライアンドエラーを小さく繰り返していける音声配信というコンテンツの特徴と、とりあえずやったろう・やってから考えようスピリッツにあふれた相棒の推進力のおかげだ。しかもわたしは自分のことを棚に上げてめちゃめちゃ細かくてしつこいので仕事をする相手としてはかなりめんどくさい。他の人とやったのではこうはいかなかっただろう。

いつもお付き合いしてくれてありがとうございます(私信)。

以上、コンテンツ制作の舞台裏でした。

自分がメイキングを見るのが好きなので、ここまでのあらすじ、ということで記事を作ってみました。

ことばの発達ラジオ、毎週火曜日配信です。まだ聴いたことないないという人はぜひ聴いてね。

ここからは、話し方を改善するために自分なりに取り組んだことをメモがてら、書いていきます。

相槌・フィラー・笑いに気をつける

会話に参加する人だけであれば気にしなくていい些細な雑音にも、話者と聴者がそれぞれ分かれるときには気を使う。

まずは相槌。「うんうん」や「へー」はずっと少ないほうが聞きやすい。喋ってる側はたくさんもらったほうが断然話しやすいんだけどね。

フィラー(えーと、あのー、うーんなど、考え中に出る音)は、なるべく無いほうが良い。喋る職業の人はこれをコントロールしていて、いきなり"ことば"がポンと明瞭に出せる。一般の人は、このフィラーがあったほうがことば出やすい。これはいわば"声の助走"のようなものだ。

身体から発するものだから、声って急に・クリアカットに立ち上げるのはそれなりに難しい。あーだのえーだの言わないで、しょっぱなからキレイに言葉を声に乗せるには技術が要る。

笑いについて。これはまだ正直あまり気をつけられていない。緊張すると、不必要なところで意外と笑っている。聴いている人にとってはこれがノイズになることがある。または、話題と笑いのタイミングによっては、意図しないところで不愉快に受け止められる可能性もゼロではない。

司会側のときに添えられると気の利いているかも?なひとこと

①「今の話を聴いてわたしが思ったのが」

👉これから少し感想言うので尺ください〜の合図になって親切。

②「つまりは(話の要約)っていうことだと思うんです。」

👉これまでの流れを要約して"受けました"と伝えると、次の話題行くか、さらに付け足すか、話し手は判断しやすい。

使いがちだけど使わないほうがスマート

①「〇〇ですが」 逆説じゃないところで逆説

例👉「Aについて話していきたいと思うんですが、」

つい言っちゃうけど、こういうときは"ですが"じゃないほうがベター

かわりに、「話していきましょう」「話していきます」←いったんマルをつける(※会話文ではまず生じない発話なので実際言ってみると違和感)。

②語尾を上げたり伸ばして話す

例👉「意外とお、やっちゃいがちなんですけどお」

普段お子さんと話すクセで、発話速度を語尾で調整するクセがある。

本当は、スッと消えたほうがキレイ。

③質問文で質問しない

例👉「AってXXX・・・(語尾消え)」

普段の会話を考えると、質問文で質問しなくとも汲み取ってもらえることって多いので、面接のように質問をするシチュエーションって意外と稀だ。改めてインタビュー調の質問を繰り出すのは少しわざとらしくて気恥ずかしい。

別のラジオを聴いていたときに、パーソナリティの人が「〇〇について、もう少し詳しく教えてもらってもいいですか」や「〇〇について、まずはご説明をお願いします」と、質問文ではなく要請/依頼の形を使っていて、いいなと思った。

話者としては繰り出しやすいし、目の前の相手は答えやすい。リスナーにとっても、いまから〇〇の話をしますよ、ということが伝わりユーザビリティがある表現でよいなと思った。

なにか支持したいものがあるときに、他方の側を悪く言わない

最後に、ニガテなので気をつけていきたいなということ。

それは、なにか支持したい意見や立場、アイディアがあるときに、もう一方のサイドを批判したり悪く言うことで相対的に持ち上げるという論の運びかたは、そんなに上等じゃない。

わたしたちのラジオの話題では、さまざまな2者択一が生じる。成人分野と小児分野だったり、医療機関と福祉機関だったり。

<ことばの発達ラジオで登場する、さまざまな2者択一の例>

成人分野ー小児分野

医療ー福祉

公費ー自費

集団ー個別

雇われーフリーランス

STー非ST

知ってるー知らない

こうしたことを話題に出すとき、その場に居ない側のことを悪者にしてしまいがちだ。そのほうが論理構造が単純で、まとめるのがラクだからだ。頭を使わないで作れる論旨とも言える。

(例:成人分野はダメだから、小児分野に転向しましょう)

ただ、これを毎回やってしまうと、たぶんよくない。

さまざまな立場の人が居るからだ。

どちらの立場も保存しつつ、「わたしはこれがスキ!」とか「これを選んだ!」と言えるといいなと思う。それには表現力を磨く必要がある。

互いを知っていくうちに気付いてきたのだが、幸いにして桃子さんとわたしの現在の働きかたや進んでいる方向性は似ているようでけっこう住み分けがある。

<互いの仕事スタイルの違い>

桃子さん ー ななさん(わたし)

施設内ST ー 開業ST

移動系 ー 遠隔系

集団介入 ー 個別介入

対スタッフ連携 ー 対保護者連携

生活・余暇介入 ー 機能訓練集中

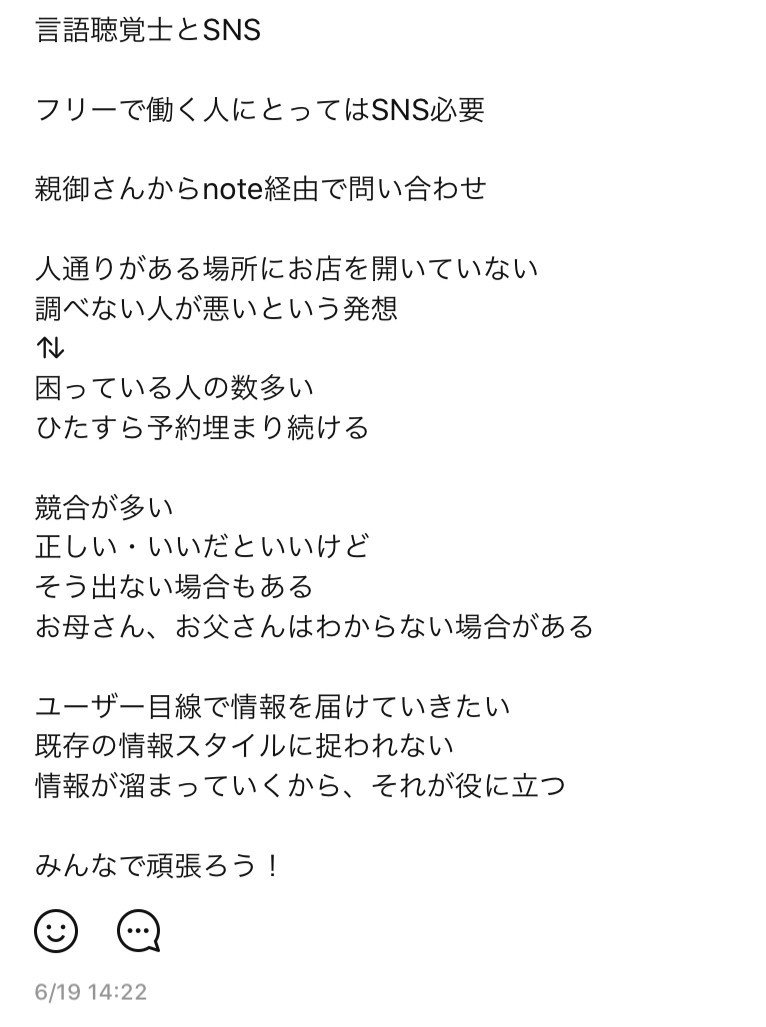

対STへSNS発信 ー 対保護者へのSNS発信

人材開発 ー 教材制作

小児特化 ー 成人と小児両方

※ 勝手にわたしがそう思ってるところもあり

どちらが優れていてどちらが劣っているということはなく、双方にもよさがあり、魅力と可能性を引き出していきたいと思っていて、自分の長所に合った選択ができるのが素敵だよね、ということで。

いただいたサポートは、ことばの相談室ことりの教材・教具の購入に充てさせていただきます。