ヴァンテアンという船

どうも、Nambu201です。Adieu Vingt et un、シリーズ初回はヴァンテアン号を知っていただくため、ひとつの船という観点からご紹介します。

ヴァンテアン号の故郷

ヴァンテアン号は、平成元(1989)年4月14日に三菱重工業下関造船所にて起工、同8月3日の進水を経て、9月29日に第933番船として竣工しました。

同郷、同時期の船として、鹿児島航路に就航していた大島運輸(現:マルエーフェリー)の第928番船「フェリーあけぼの」、太平洋フェリーの第926番船初代「きたかみ」などがあります。フェリーあけぼのは2003年韓国に渡ったものの、セウォル号と同じ航路だったため、沈没事故を期に運航を終了。初代きたかみは2019年に退役し、インドへスクラップ売船となりました。この他にも海上保安庁の第936番船巡視艇「いなさ」が今年の6月19日に退役するなど、平成元年頃生まれの下船(しもせん)の船はその多くが役目を終えています。

三菱重工業の船としては初めてグッドデザイン賞を受賞しました。

ヴァンテアン号銘板

ヴァンテアン号主要目

総トン数……………………1,717トン

長さ(全長)…………………64.83m

長さ(垂線間)………………55.00m

幅(型)…………………………13.00m

深さ(型)…………………………4.70m

計画喫水(型)…………………2.60m

強度喫水(型)…………………3.00m

排水量……………………1,189.7t

載貨重量………………………103.8t

資格………JG平水区域(3時間未満)

乗組員数………………………………………70名

旅客定数(〜1.5時間未満)700名

…………(1.5〜3時間未満)540名

航海速力……………………………11.5kn

試運転最大速力………………12.28kn

船には諸々の番号が与えられます。ヴァンテアン号に与えられた番号と、その役割について以下に紹介します。

船舶番号:131933

船版のナンバープレートにあたる番号です。モーターボートなど20トン以下の小型船舶に対しては、船体に船舶番号と船舶検査済票を表示する義務が課せられています。ヴァンテアン号は小型船舶には該当しませんが、銘板にトン数とともに付記されています。

※当初ヴァンテアンに船舶番号の表記は無いと書いていましたが、一つ前に掲載した写真に思いっきり載っていました。

信号符字:JG4912

航行に必要な無線通信を行う船舶局のコールサインです。船舶番号は国内でのみ意味をなしますが、信号符字は国際的に有効なもののため、その船の代表的な番号としても使われます。航空機のレジ番や、テレビ・ラジオ局などのコールサインと同義のものです。船舶の場合20トン以上の大きさを持つ船は官庁より信号符字を受け取り、船舶局を開局することになります。ヴァンテアン号の場合、関東総合通信局より与えられたものを使用しています。

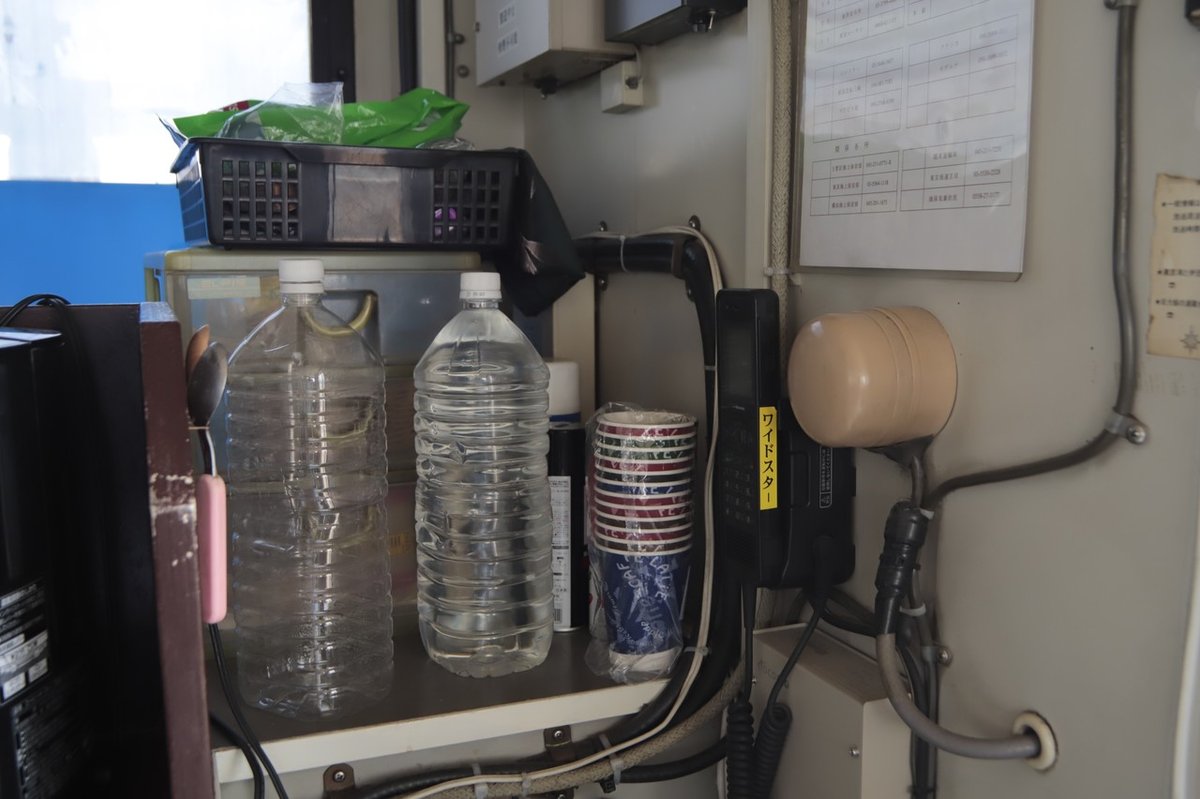

通常信号符号は4文字ですが、使用可能なアルファベットが枯渇してきたため、無線設備を持たない若しくは無線電話のみ有する船舶局に対しては、日本国に与えられたアルファベットのうちJD〜JMを頭に入れた6文字となります。ヴァンテアン号は、国際VHF無線電話、船舶レーダー、AISを装備する船舶局のため、無線電話のみ有する船舶局の扱いとして6文字で当てられています。通信設備としては、この他にワイドスター衛星電話や、我々写真室でも使用していたトランシーバーなどがあります。

参考:4文字の信号符字 初代南極観測船宗谷(JDOX)

参考:航空局のコールサイン 日本航空機のレジ番(JA735J)

国際VHF無線電話装置(左)/AIS(右)

船舶用レーダー

ワイドスター衛星電話

IMO船舶識別番号:8901717

国際海事機関発行の識別番号です。この番号は売船によって所有者や船名が新しくなった場合でも、廃船するその日まで変わることはありません。これは当該船舶を用いた違反行為を防止、取り締まるために、SOLAS条約に加盟する国の旅客船、外航船に対し、船体に表示を義務付けています。

ヴァンテアン号の場合は外航どころか平水船なので、船体に表示する義務はありません。今後海外に売船される場合は新たに表示をする必要がでてきます。おそらくマニラへの回航準備を行う山九あたりが、こうした外航用の表示を実施することになるのでしょうか。

MMSI番号:431000431

この番号は海上移動業務識別番号というもので、無線機のデジタル選択呼出機能を利用する際に必要な番号です。この機能はDSC機能と呼ばれ、事故等が発生した際に、位置情報と遭難信号を周辺の船舶・海岸局に発信、また受信することができます。遭難信号の発信は、ボタンひとつで行うことができます。機能的な優位性は別にないのですが、頭3桁と末尾3桁が同じ数字というのは割とレアな番号ではないかと思います。

レストランを海に浮かべたら

平成元年はクルーズ元年とも言われ、レストラン船が各地で登場した年です。レストランを主な施設としたレストラン船の建造は過去にほぼ例がなく、東海汽船と技術者の間では数多くの検討がなされました。特に気を配られたのは制震、静粛性。うるさかったり揺れが激しいと、食器などの割れ物を壊してしまったり、雰囲気にも影響を及ぼしかねません。そのため、過度な傾斜を起こさず揺れも抑えられるような船型と寸法を追求し、少々ずんぐりとした特徴的な姿となっています。

船の内装にホテル並みの高級嗜好が取り入れられたのもちょうどこの時期で、下船(しもせん)が手掛けた太平洋フェリーのきそはその先駆者と言えます。そんな頃合いに誕生するヴァンテアン号の内装は、高島屋建装事業本部とプランタン銀座が担当しました。

ヴァンテアン号は平水区域第二種船ですので、通常の客船よりも基準がゆるく、設計の自由度が高くなっています。外観で特に目を引くBデッキの張り出した窓ガラスは、銀座三愛ビルから着想を得たといい、初期案ではCデッキ以下も円筒状の総ガラス張りというものでした。しかし、着岸時に桟橋に干渉したり、強度的な面でも不安があったため、ひとまず今回はBデッキのみということになったといいます。「ひとまず今回は」というと次回があったのかと思われますが、このあたりはまたおいおい。このような最新のトレンドに照らした発想をしてもらうために、東海汽船は技術者を東京ディズニーリゾートへ招待したというエピソードもあります。建造当時のバブリーさが伝わってきますね。

ヴァンテアン号初期案のイメージ

円筒状ガラスのモチーフとなった銀座・三愛ビル

交通量の多い東京港では操船のしやすさも重要になります。そこで選ばれた推進機構が、2つの可変ピッチプロペラとフラップラダーによる2軸2舵、これに加えて横方向へのスライドを可能にするバウスラスターです。バウスラスターを備えることで、タグボートが無くとも容易に着岸することができます。着岸時にはこれらを全てブリッジ外の右舷に設置されたジョイスティックで操作することができます。

操舵室のレイアウトについては、大きな船だとフロントガラスから操舵スタンドは離されていることが多いようですが、ヴァンテアン号の操舵スタンドをはじめ機器類は全てフロントガラス側に設置しています。ヴァンテアン号の艤装員も務めた初代船長の田村良朗氏は、東海汽船の従来の貨客船と異なるこのレイアウトに異議を唱えたものの、設計変更には間に合わなかったといいます。

ヴァンテアン号のブリッジ

参考:南極観測船「しらせ」のブリッジ

「レストランを海に浮かべたら」このコンセプトが実体を得て生まれたヴァンテアン号は、あらゆる角度から考察を重ねた上で完成に至ったのです。

さようならヴァンテアン号

東京港で試運転をするヴァンテアン号

ヴァンテアン号は6月(実質4月7日)の運航終了後、永らく竹芝桟橋Nバースに係留されていましたが、10月30日に東京港トンネル付近まで走行。6月30日以来の試運転で、11月中の回航に備えたものとみられます。

今後ヴァンテアン号は、11月6日昼に東京竹芝を出港し、来週北九州港戸畑3号岸壁に到着。19日に4号岸壁へのシフトを経て、22日に日本を発ち、マニラへ向かう予定です。次港は沖縄那覇港、そしてシンガポールの順となりました。最終的にはドバイに向かうという噂もあり、今後の展望は少し明るいのかなと思います。行き先はイランとなりました。

北九州港は、ヴァンテアン号が建造された下関造船所もほど近く、最初で最後の里帰りになるとみられます。お別れに際したイベントもなく、更にスケジュールにも変更が生じる可能性も十分ありますが、明日はぜひ竹芝桟橋へヴァンテアン号を見送りに来てやってください。北九州の方々も、出迎え、見送り、よろしくお願いします。

ありがたくサポートをいただいた場合、Adobeソフトやフォントの維持、印刷費、ヴァンテアンに関連した資料や施設に対する取材費に充てさせていただきます。