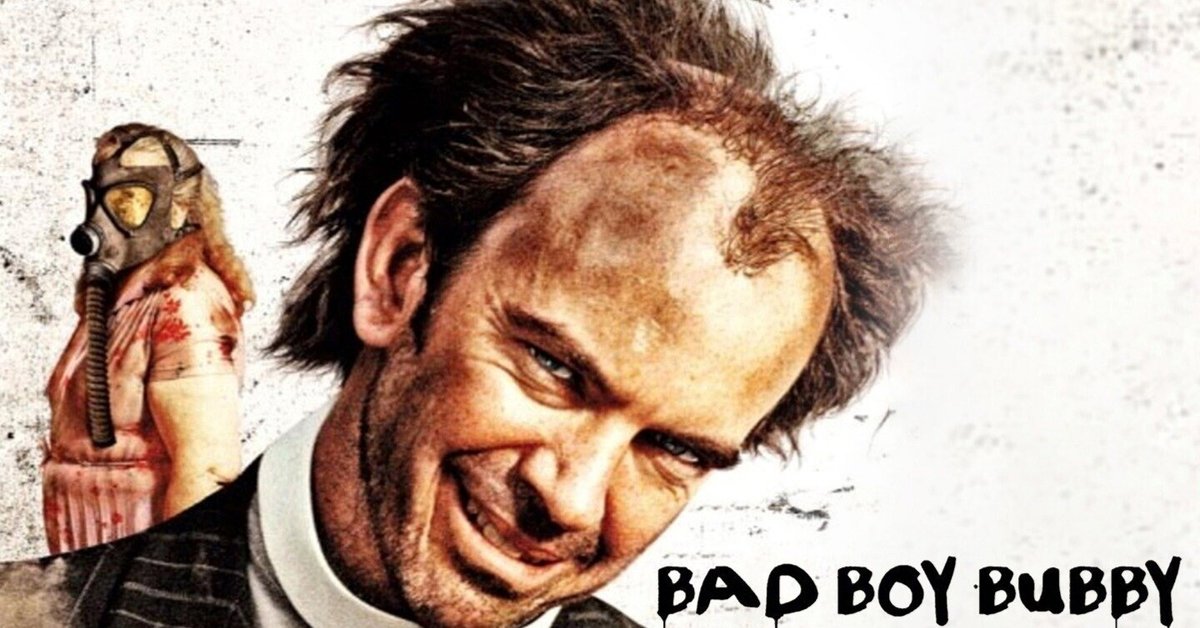

『悪い子バビー(原題:Bad Boy Bubby)』は悪い子ではないが……。

『悪い子バビー』は、砕けた感じがするタイトルに反して、物語はもとより、表現、演者、動物に至るまで非常にセンシティブな作品だ。

1993年に制作されてから30年間、日本劇場未公開のまま放置されてることとなったのは、そのセンシティブさ故かもしれない。(VHS化はされている)

バビーは毒母によって、薄暗く小汚い部屋に35年間も閉じ込められて生きてきた。外に出れば毒ガスによって死んでしまうと脅され続けてきたのだ。

バビーの世界は母親によって作られ、母親の命令は絶対だった。ところが、そこに父親を名乗る男がやってきたことで、とある事件が発生する。その事件をきっかけにバビーは外の世界に飛び出す。騒音、音楽、美味い飯、母親以外の女性……あらゆる刺激に独特の感性で反応するバビー。彼の破天荒な行動は周囲の人々を巻き込んでいく。

大筋は公式の解説にある通り「社会から隔絶されて育った男が多くの人々との出会いや音楽に導かれて己を発見する物語」だ。しかし、その過程が破天荒すぎるのだ。

例えば監禁時代のバビーは猫を飼っている。彼女の設定上、ガスマスクをつけて外出しなければならないのだが猫は平気だ。

「何故?猫は平気なの?」

バビーは無邪気に聞くが、母親はバビーの口と鼻を押さえ

「お前は息をしてるだろ?猫はしないのさ!」

とのたまう。無邪気なバビーは本当に猫を○ッ○で○○○○することで息をしていないのか確かめるのだが……バビーの破天荒はあまりのピュアで残酷なのである。強烈なネガティブさを見せつける反面、ポジティブさもすさまじい。

腹を満たす美味い飯、震えるほど楽しい音楽、快く迎えてくれる愉快な仲間、かわいらしい猫、さみしさを紛らわせてくれる女性。これらはバビーが醸すポジティブさからやってくる糧なのだ。もちろん彼は糧を享受するだけではない、与えもする。脳性麻痺の障害者の拙い言葉を理解し、彼らの不自由さを思って涙を流す。そして物語はバビーが毒母の牢獄から真に解放されるのか?が最終的なテーマになっていく。いくら毒母でも母は母なのだ。それをバビーはどうやって乗り越えていくのか?

映画を見終わったとき

「これでよかったのだろうか?」

と思うかもしれない。でも、泣いたり、笑ったり、怒ったりする。それが幸せなのだろうと思わせてくれる映画だ。

監督のロルフ・デ・ヒーアによれば、本作は実験映画でもあるという。とりわけ音響はバビー演じるニコラス・ホーブのカツラにバイノーラルマイクを付け、「始めて触れる喧噪」を表現したとのこと。映像はすべての場面で別の撮影監督を起用。違和感を出すよう努めた。結果、起用した監督は31人に及ぶという。

劇中登場する障がい者は、実際に障がいをもった人物を起用し、監督の思いを伝えたという。監督のリアル志向は、動物虐待の疑いをかけられるに至っている。殺処分された○○の死体も利用しているからだ。オーストラリア映画はトコトンなので、言わずもがな……という気もするが、現代では到底無理な表現だ。

なぜ30年の時を経て、本作を公開するに至ったかは謎なのだが、これは一部の好事家を除いて享受できなかったば『悪い子バビー』の奇妙な世界が、ハコで見られるのは素晴らしいことだ。

2023年10月20日 公開

オフィシャルサイトはこちら

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?