黄金湯の物語:2006~2021

「黄金湯」と保健師・渡辺由起子さんの出会い

2008年から売却・賃貸に出されていた「黄金湯」。

そこに目を付けた、ある女性がいました。

保健師として海外や道内で活動してきた、渡辺由起子さんです。

「障がいのある人が普通に地域で暮らせる社会をつくりたい」

「施設や病院とは違うところで支援がしたい…」

「子育て、お年寄り、障がい、と分断するのではなく、いろんな人たちが関わり合える多機能な場、何かに困っている人が専門の相談機関に行き着く前に、誰かに相談できる場が、地域社会には必要なんじゃないか…」

保健師として活動するなかで、そんな思いを抱いてきた渡辺さんは、中頓別町で行われたソーシャルファームの講演会に参加したことをきっかけに、「中頓別」という町に関心を寄せるようになります。

小規模多機能公衆浴場「黄金湯」甦り事業

黄金湯が売却・賃貸の対象となっていることを知った渡辺さんは、黄金湯を舞台に、長年抱いてきた思いを具現化させる計画を思い描き始めます。

それは、次のような機能を兼ね備えた「小規模多機能公衆浴場」として黄金湯を再生させる計画でした。

健康に不安を抱えるお年寄りなどの入浴を助けることで健康維持を支えること

送迎サービスを充実させ入浴難民をなくすこと

地域の森林資源を活用し地域エネルギー循環に配慮すること

手軽な食事が取れる機能を兼ね備えること

文化情報の発信や町民の交流の場となること

旅行者への地域情報の発信所となること

障がい者の雇用の場となること。

この「小規模多機能公衆浴場『黄金湯』甦り事業」計画は、2009年、内閣府の事業「地域社会雇用創造事業」の一環として行われていた「北海道社会的企業・起業プランコンペ」で採択され、300万円の支援を受けられることとなります。

中頓別町の補助金も受け、渡辺さんによる黄金湯の再生が、いよいよ実現に向かい始めました。

2011年10月8日、黄金湯が復活!!

再開の準備を進め、いよいよ2011年10月8日、町民の人たちを招いての黄金湯・復活祭が行われました。

そして、10月10日「せんとうの日」に、黄金湯の営業が再開しました。2006年に一度廃業されてから、約5年の時を経て、町の銭湯に再び温かいお湯が沸き始めたのです。

地域の交流拠点、人と人とをつなぐ結節点となってきた黄金湯

こうして復活した黄金湯でしたが、渡辺さんはもともと、どうしても「風呂屋」をやりたかったわけでも、絶対に「中頓別」で何かをしたい、と思っていたわけではありませんでした。

どうしても風呂屋がやりたくてとか、銭湯が好きでというわけではなかったんだよね。中頓別じゃないと、とも思ってなかった。ただ、自分にとっても後付けの理由なんだけど、銭湯って、本当に健康に密着してる場所。歴史的に見てもそうだし、汚れがきれいになったり、冷えた体があったかくなったり、裸のふれあいができたり、世代を超えて出会えたりとか。そういう意味では、「地域の健康」を考えるうえではすごくいい場所だったなっていう気はしてる。

風呂屋じゃなくてもよかったけれど、風呂屋だったから生まれた物語。渡辺さんが再開した黄金湯では、さまざまな物語が生まれてきました。

そのいくつかをご紹介します。

まずは「薪ボランティアの物語」から。

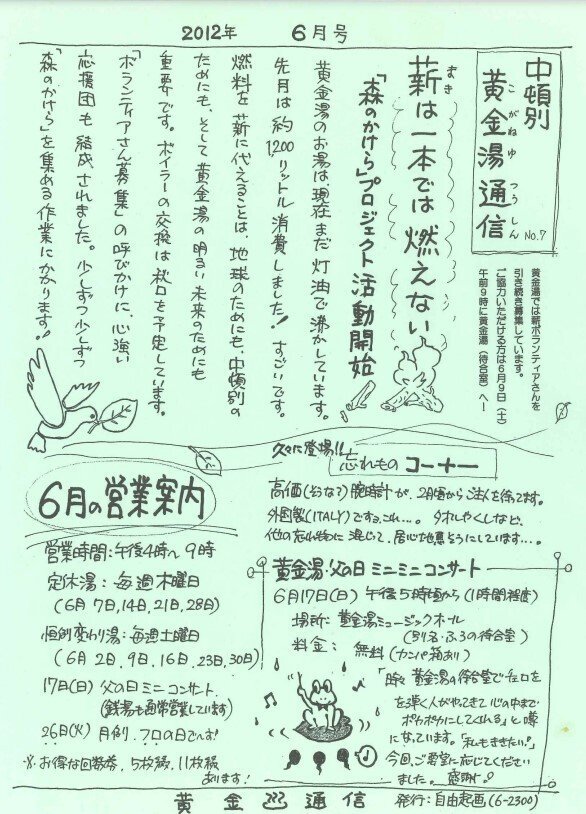

黄金湯は、2011年再開当初は灯油でお湯を沸かしていましたが、2012年春から、渡辺さんはお湯を沸かす燃料を地域の森林資源に代えるため、「森のかけらプロジェクト」を始動します。

渡辺さんの呼び掛けに応じて、60代~70代の町民の方10名ほどが集まってくれました。

手書きのあたたかさが伝わってくる。

当時の様子を、渡辺さんはこう語っています。

ドラマみたいだった、本当に。

どういう人が来てくれるかわからない状態で声掛けて、集まって来てね。

まずは薪で焚いてるお風呂屋さんをみんなで見に行こうって言って、稚内まで行ったんだ。それから、木を伐って割り始めて…。

なんかどんどん、「やるとなったらやるぞ!」みたいな感じで、毎日毎日朝9時から夕方5時まで。お金払ってるわけでもないのに、「風呂で薪使いたい」って言ったら毎日来てくれて、「なかなかできることじゃないよな、本気だなこの人たち」って思った。これは成功させねば、って思ったよね。

今は当時のボランティアの人も歳取って「もう勘弁してくれー」って言ってるけど、そのときはみんな生き生きして、本当に元気な高齢者…。みんな何かしたくてしょうがなかったところに、黄金湯が来たんだなぁって。

渡辺さんにとって、「森のかけらプロジェクト」での体験は、ずっと考えてきた「健康な町ってどんな町だろう」という問いに対する答えが、ふわっと見えた出来事でした。

よそ者が来て、「ボランティアさん募集します」って声掛けで、10人くらいの方が集まってくれて、その方たちがずっと支えてくれている。それが私にとっては、いつ達成したのかはわからないけど、「健康な町ってこういうことかもしれないな」って思う、1つのシンボリックな出来事だったんです。

薪ボランティアには、地元の中学生や、ふらりと町に立ち寄った旅人が飛び入りで参加することもあったそうですよ。

次に、黄金湯の玄関ドアを開けて、中に入ってみましょう。

そこには、番台さんがいますよね。

お次は、この番台さんの物語。

黄金湯の番台に座っているのはふつうは風呂屋の主やそのご家族、従業員などだと思いますが、なぜかこの黄金湯では、渡辺さんだけでなく、いろんな人が番台に座ります。

2006年まで黄金湯の運営管理を任されていた坂井トシオさん(仮名)や、町に引っ越してきた移住者の方、夏場に黄金湯を訪れるライダーさんや、町に住む何でも屋さんのお兄さん。お客さんとして、お風呂に入りに来たはずの人が、なぜかいつのまにか番台役になっていることもあります。

みんな、渡辺さんがトントン(黄金湯横に併設された地域食堂)の仕事や、高齢のお風呂のお客さんの送迎で番台を離れなければならないときに、手伝ってくれているのです。

移住者の方の中には、「黄金湯で番台に座ることで、町の人と知り合うことができた」と話す方もいました。

いつのまにか地域の人たちを巻き込んで、地域の人たちと一緒に、黄金湯という場をつくっていく。それが、渡辺さんのやり方だったのかもしれません。

ときには子どもたちが駆け回る保育所のようにもなり、

ときには町内外の講師を招いての学びの場が開かれる。

親戚のおばちゃん家のようでもあって、いろんな人が出入りする公共の場でもある。

黄金湯は、そんな不思議な空間でした。

薪ボランティアのおじいちゃんおばあちゃんや、応援する会のメンバー、お風呂のお客さん・・・。

町内外のたくさんの人たちに支えられてきた黄金湯でしたが、2017年10月、黄金湯に大きな危機が訪れます。

お風呂の設備の一部が故障し、完全に修理するには多額な修理費がかかることが判明したのです。

「もうこのへんが潮時かな・・・」と心が折れかかっていた渡辺さんを支えてくれたのは、薪ボランティアのメンバーや、お風呂の常連さん、渡辺さんが黄金湯を再開してから、ずっとその様子を見守ってくれていた町の人たちでした。

薪ボランティアのおじいちゃんを会長に、黄金湯を守りたいと思う町の人たちが集まって、「黄金湯 応援する会」が発足。2017年12月19日のことでした。

応援する会は、新規入浴者の発掘のため独自入浴券を発行したほか、町と町議会に黄金湯への支援拡充の要望を行いました。

その働きかけの結果、公衆浴場維持のための補助金額が引き上げられたほか、2018年からは、黄金湯のように障がいのある方を雇用する町内事業所に対して助成を行う、「障がい者等就労促進助成制度」が開始されることとなったのです。

応援する会の発足から約3年。

その後も時折、設備の故障に見舞われながらも、地域の人たちと一緒になんとか黄金湯を守ってきた渡辺さんでしたが、再開10周年を節目に、黄金湯の経営から退くことを決断します。

再開10周年を経て、渡辺さんは黄金湯経営を引退

そして、新しい黄金湯の物語が・・・

黄金湯復活からちょうど10周年となる、2021年10月10日。

この日は、毎年10月10日(せんとうの日)の恒例となっていたおもちつきイベントの日であると同時に、渡辺さんが黄金湯の経営を引退される日でもありました。

町内外から50名を超えるお客さんや応援団が集まりました。

「自分のやりたいと思ってたことはやりきれた」と話す渡辺さん。

黄金湯をきっかけに、たくさんの出会いをつなぎ、たくさんの物語を残してくれました。

渡辺さんを中心に、いろいろな人たちが関わることで、10年間あたためられてきた、小さな町の小さな銭湯。

みんなの思いが詰まった黄金湯が、このままなくなってしまっていいのだろうか...。

そう思った町の人たちが、新しい黄金湯の物語を紡ぎ始めます。

(「黄金湯の物語:2021~」へ続く)