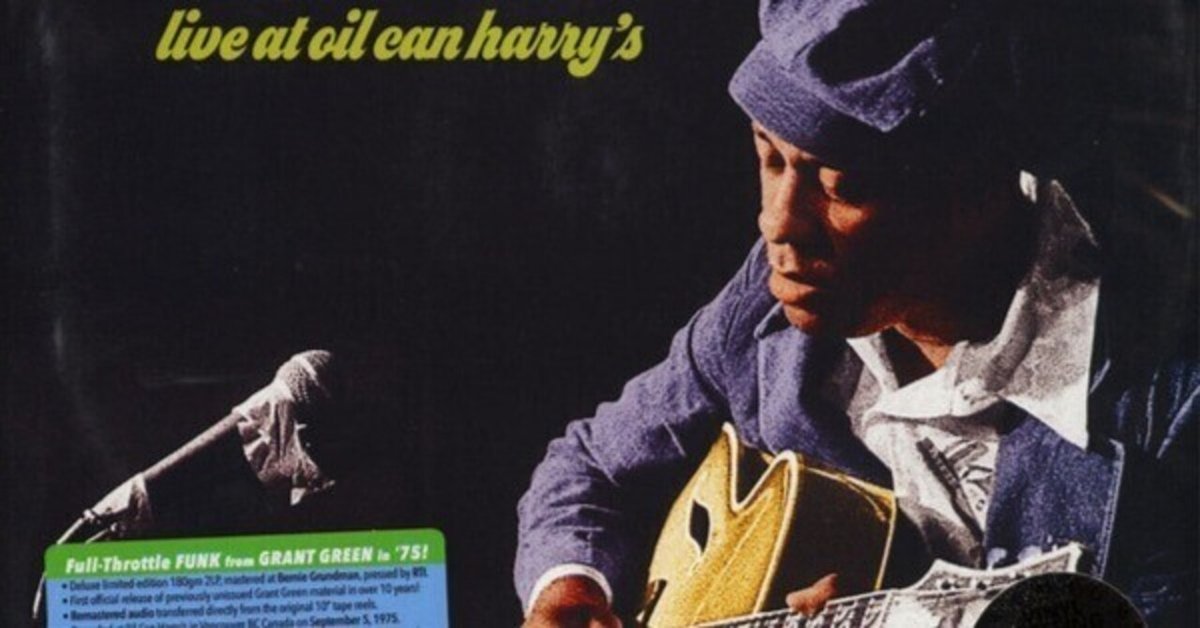

Grant Green/Slick!:Live At Oil Can Harry's(2018)

1975年、ヴァンクーバーでのライヴで2018年にもう1枚(1969,1970年のライヴ「Funk In France」)と共に発掘リリースされた。

メンバー

Grant Green(g)

Emmanuel Riggins(el-p)

Ronnie Ware(b)

Greg “Vibrations” Williams(ds)

Gerald Izzard(perc)

メンバーについては私の乏しい知識ではほとんど知りません。

とはいえ鍵盤のエマニュエル・リギンスはグリーンのスタジオ盤をはじめとするブルー・ノート諸作、レア・グル的にはWodden GlassやNineteenth Wholeといったビリー・ウッテン作で有名。

そしてKarriem Riggins(カリーム・リギンス)の実父。

ドラムは同姓同名なのでグリーンの「Lighthouse」でも叩いていた人と同じでいいのか?ブックレットによるとルー・ドナルドソンやロイ・エアーズ、ソニロリらと共演があるらしい。

後の2人は調べても本作以外はほぼ情報なし。

本作について

グリーンのライヴ盤と言えば1970年の「Alive!」、1972年の「Lighthouse」、その間に挟まる発掘盤1971年「Mozambique」と燃え上がるファンク魂の名盤揃い。

本作はそれらよりやや後年の1975年、1979年に43歳の若さで亡くなることを考えれば晩年の録音になり、「最後のライヴ・レコーディング」と銘打たれている。

恐らくドラッグとの縁もなかなかきれなかったであろうせいか、この時期はかつての輝きはなくレコード契約も失っていた様子。

まあぶっちゃけ前述の3枚に比較すれば圧倒的な格落ち感は否めない。それでもグリーンらしさは随所に感じられるし、こういった経年変化、いやもっとストレートに言えば経年「劣化」もまた音楽の魅力であるわけで、本noteで取り上げるには最適である。

曲

①Now's The Time

オープナーはパーカーの代表曲。

4ビートでランニング・ベースが曲をリードする。全体的には小粋なポップ・ジャズ、ソウル・ジャズという趣で「Feelin' The Spirit」(1963)あたりのグリーンを想起させるため「熱血ファンクなグリーン」を期待すると肩透かしを食らう。この辺の選曲は主催者側の要望もあったのかも。ソウル・ジャズ的なノリはやはり純粋なジャズ・ファンには受けは悪いかもしれないが、「ジャズ」ではなく「ブラック・ミュージック」ととらえれば楽しげな、よく言われる「ホーン・ライク」なギターは心地よい。

②How Insensitive(Insensatez)

ジョビンのこちらも有名曲を25分に拡大。まったりとした雰囲気は「メロウ」というよりは「ムーディ」といった感じ。蠱惑的なエレピとギターが幻想的な世界に誘うのでまたもやファンク好きには辛い。とは言え15分頃からいつの間にかシームレスにファンク・ビートに移行しグリーンのギターも熱を帯びてくる。

③Medley: Vulcan Princess / Skin Tight / Woman's Gotta Have It / Boogie On Reggae Woman / For the Love of Money

締めくくりはスタンリー・クラーク→オハイオ・プレイヤーズ→ボビー・ウォマック→スティーヴィー・ワンダー→オージェイズの30分越えメドレー。

オリジナルをなぞるエレクトリック・ベースが冒頭を飾ると、いかにもフュージョン、ジャズ・ロック的なスタンリー・クラーク。シュガーフットのヴォーカルが艶やかでネタとしてもわかりやすいオハイオズ。こちらもネタやカヴァーで有名ボビー・ウォマック。当時の彼らしいレゲエ「風味」のスティーヴィー。オージェイズは「Ship Ahoy」より、ヴォーカル・グループではあるが、この時代の彼ららしいファンク。

オリジナルはそれぞれ特徴あれど共通してベースが先導する曲であり、すべての曲をグリーンのジャズ・ファンク色に染め上げている。ソロもバッキングも正にグリーン印。特にスタンリー・クラークとオージェイズでは「Lighthouse」での鬼気迫る演奏を彷彿とさせる場面もあり、まだまだグリーンは死なず、といった所。

まとめ

プロダクションも含め、やはり全盛期に比べたら物足りなさの残るライヴ盤。

1975年当時のジャズはフュージョン全盛期であり、ブラック・ミュージック全体としてはディスコ~その後という感じであったようで、ビジネス的にも大きくなっていた時代。

そんな時代に適応できず、そのギター・プレイ同様不器用な生き方を送っていたグリーンの不遇な晩年を刻み込んだ実況録音。

それでもメンバーと一緒に写る裏ジャケのグリーンの笑顔を見れば、このライヴの日だけでも貧しくも美しい時間であったのかもしれない。

結局その後も体調がすぐれず思うような活動もままならない状態で、その日の生活のためにギターを弾いていたと言われている。

その活動が報われることなく1979年に心臓発作でこの世を去ることになるのだが、彼の物語はここで終わらなかった。

80年代末からのUKのアシッド・ジャズ、レア・グルーヴとUSのヒップ・ホップ。

00年代のディープ・ファンク。

という潮流が彼の音楽を生前以上に評価を高めることになる。

特に後者は生前理解されることの少なかった、と言うか「拙い」、「ワン・パターン」と言われることの多かった「シングル・トーンによる反復」というギター・プレイに光を当てることになった。

SpeedmeterやEddie Roberts(New Master Sounds)、Eric Krasno(Soulive,Lettuce)をはじめとするディープ・ファンク勢のグリーンへのリスペクトは計り知れない。

ジャズ・ファンからの扱いも中途半端、(自称)音楽オタク笑からの扱いもほとんどないグラント・グリーン。

しかしながら人間臭さ、不器用さ、愚直さをそのまま音にしたグラント・グリーンのギターは最高である。

当然ながら本作を入門編としてはお勧めできない。

もっと言えば別作品を聴いてグリーンを気に入らなければ聴く必要のない作品であることは記しておく。

グリーン同様メインストリームを外れ、オルタナティヴなコミュニティにも馴染めない、真にナードな音楽好きのためのアルバムである。