回折実験@J-PARC BL10

先週はJ-PARCのBL10(NOBORU)で中性子回折実験をしてきました。

この実験を計画し始めたのは2年ほど前でした。J-PARCセンターの川崎卓郎さんが中性子科学会の若手奨励賞を受賞されたのですが、その時の発表で「余っている検出器でdiffractionを測定できるセットアップを作りました。誰か使いませんか」と話されているのを見て、これは面白そうだ!と思い実験の計画を練り始めました。

そもそもの動機が「川崎さんの装置を見てみたい」という不純なものでしたが、どうせやるなら「学生さんも巻き込んで教育的にやること」「物理的にも意味のある成果を出せること」を考えようと思い、同じ物性研の益田先生に相談して、益田研の学生さんのテーマの一部として申請を出しました。その結果無事に採択され、コロナの影響でしばらく延期になっていましたが、先週やっと実現しました。

実験を始める前のBL10。当然ながら何もありません。常設の装置での実験に慣れている学生さんは割と驚いたようです。

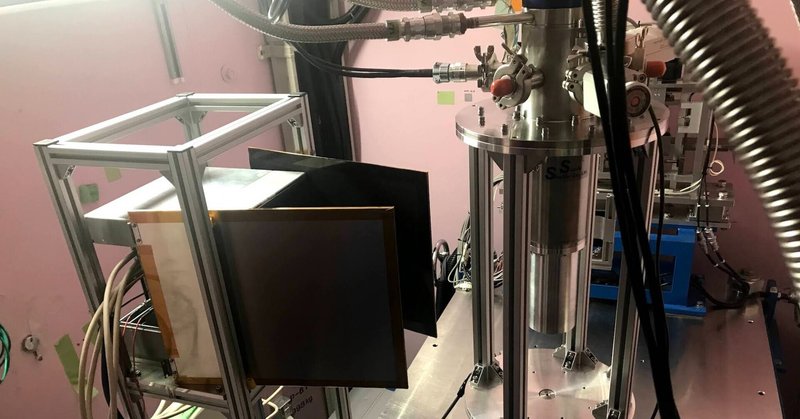

まずは検出器を設置。BL18(SENJU)で使われているものと同型の検出器1個分ですね。ここで、学生さんと一緒にこの検出器についての説明を聞きました。格子状に張り巡らせたシフトファイバーをシンチレータで挟んだ構造になっていて、そのX方向、Y方向の光を計測して中性子の位置を割り出しているんですね。

次にゴニオメーターを設置。放射光だと時々見る光景ですが、中性子ではこのビームラインならではかもしれないですね。

冷凍機を乗せて、試料を取り付けて、レーザーで水平・垂直方向の位置合わせをします。

冷凍機のホースを取り付けて、試料以外からの散乱を避けるための板(ある意味、すごく粗いラジアルコリメーター)を取り付けて、実験準備完了!この後あとしばらくはなかなか正しいシグナルが得られずに苦戦したのですが(結局、計測モジュールの一つが不調だった)、2日目以降、核散乱や磁気散乱の温度変化や、さらには磁気散漫散乱の測定などをしました。

やはりこの手のdiffraction実験の良いところはどんどんデータが出てくるところ。検出位置とTime of flightからd値を割り出して、目的のピークだとわかるとその積分強度を求めて、とやりながら、相転移の前後で劇的にピークが変化するのを見るのは楽しかったです。物理的にも意味のあるデータになったようで良かった。

ちなみに今回、色々問題があって温度scanを分光器側から(IROHA2から)制御することができませんでした。でも、測定できるだけありがたいですし、温度スキャンまで川崎さんに用意していただくのは申し訳ない。そこで中性子のイベントデータを上手く使って自前の温度スキャンをやることにしました。

まずはLabVIEWで簡単なループを書いて温度コントローラーを独立制御し、一定時間ごとに指定の温度に移るようにプログラミングします。その温度履歴をロガーで記録しておき、中性子のイベントデータと突き合わせて、UTSUSEMIのtime sliceで目的の温度だけ切り取るようにします。これで徹夜実験を避けて、綺麗な温度変化を取ることができました。

最後はみんなでハッチの中で記念撮影して終了。BL10、まだまだ色々楽しめそうです。また申請するネタを考えようと思います。