昔の充電式ドリルを修理(改造)するはなし。

もりです。

めっきり寒くなってきましたね。

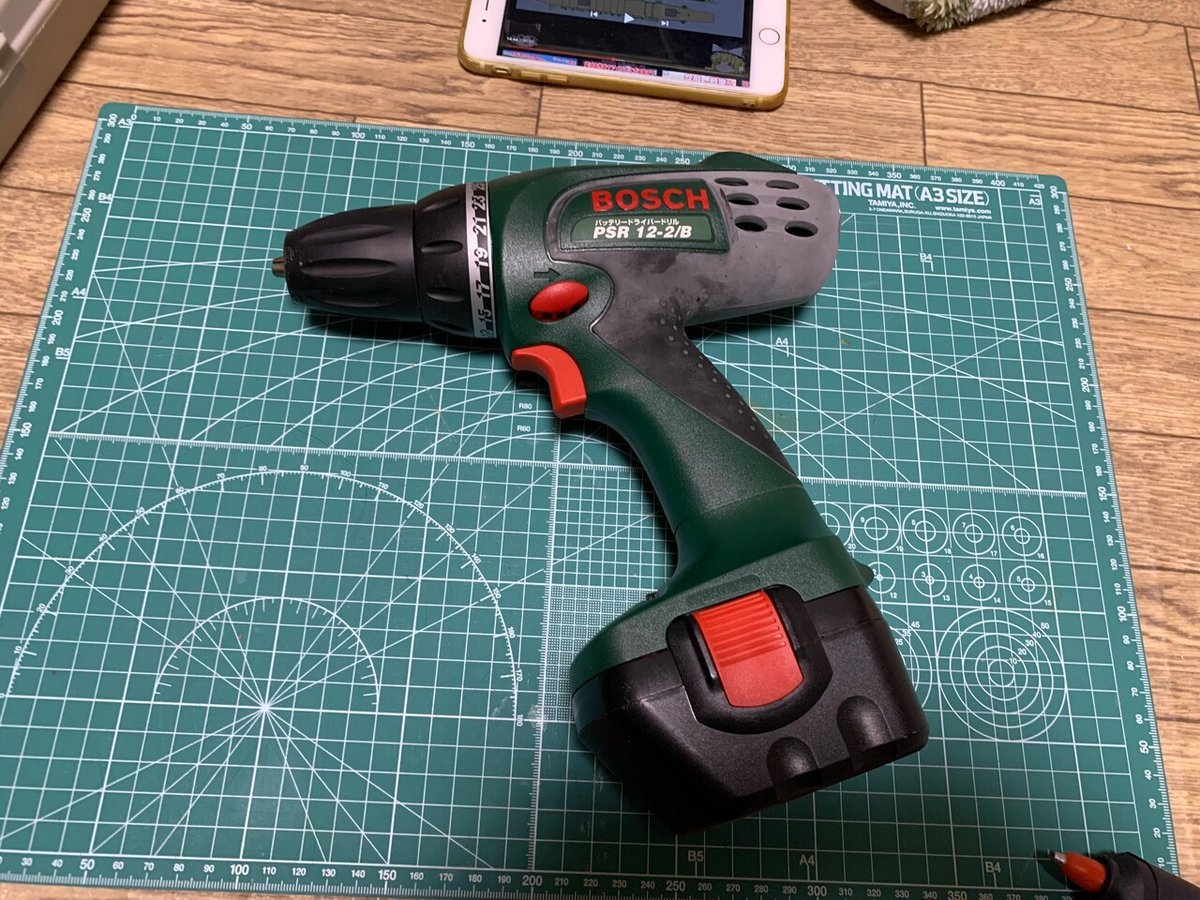

ガレージを整理していて、2000年位に購入した『充電ドライバドリル』が出てきました。(この写真は同モデルのネット写真。)

ボッシュの『PSR12-2/B』です。(ニッカド12V仕様でバッテリ2個付き)

多分3万以上したと思うのですが、東急ハンズで購入して、ニコニコと電車で帰宅した記憶あります。

でも少し(かなり)期待外れでした。5分程度ですぐ充電切れになってしまい、使えませんでした。

「バッテリ2個ついてお得!」の理由がすぐに判明。そして充電時間は50分。

現在、充電式工具の殆どは『ニッカド電池』でなく、『リチウムイオン電池』になっています。

当時はウォークマンも何もかも『ニッカド電池』で、他に選択肢が無かったのですが、電動工具と『ニッカド電池』の組み合わせは『✕』です。(買っておいて何ですが…。)

『ニッカド電池』のデメリット

A.リチウムイオンに比べて、電池容量が少ない。

(同じ容量を持たせようとすると、バッテリが大きく重くなる)

B.自己放電率が高い。

(普段使わない工具だと、使い初めに充電する必要がある)

C.メモリ効果があり、充電を繰り返すと容量がさらに減る。

D.そして完全放電してしまうと再生不可。

(『電撃で復活!』などの荒業もあるそうですが…。)

このドリル、品質は良く多機能なのですが、充電池が『ニッカド』なので、完全放電して充電もできず、ガレージの肥やしになっていました。

ドリル本体に罪はなく、バッテリの形式が悪いだけなので、なんとか使えるようにしたいと思います。

いくつか再生の方法を考えます。

1.バッテリを(Ni-Cd)新品に交換してみたら?

⇒純正の充電池は販売終了してるし、探したとしても同じ未来しかない。

2.バッテリを他の方式の物に交換してみたら?

⇒『ニッケル水素版』(14.4V仕様の2.6Ah)が後継品で販売されています。

流石ボッシュさん。

でも11,968円!

更に専用の充電器が必要になります。

このバッテリの為だけの充電器に12,551円!

足したら24,519円!!

3.改造してみたら?

⇒そうしましょう!

YouTubeとか見ると、『リチウムイオンに改造!』とか、たくさん出てきます。

ですけれど、ネットでリチウム改造見ると、ほぼ全てに『充電失敗すると燃える!』とか、『保護が甘いと燃える!』『なんさま燃える!』とか書いてあります。

中古ドリルの修理と充電ごときで自宅が燃えてしまうのは嫌です。

バッテリケースを分解して、中の電池を18650などのリチウムイオンバッテリと交換することはできそうでしたが、交換できたとしても結局、バッテリパックごと充電できる充電器がありません。

同じ理由で、中華の互換バッテリ購入もしませんでした。

そこでコレを使うことにしました。

はい。どこのご家庭にもある安心の『ニッケル水素』電池。

乾電池と違い1.2Vですが、ニッカドのセルも1.2Vです。

リチウムイオンよりもパワーは落ちますが、そのぶん沢山入れれば良いのです。燃えることもないし、充電も出来るし、電池は他でも使えます。

早速改造。

元々の状態

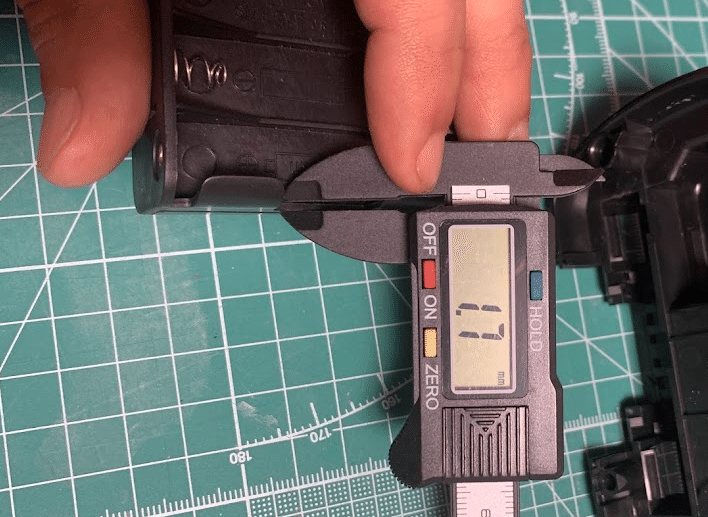

ドリル本体に刺さる『端子の情報』はこんな感じ。

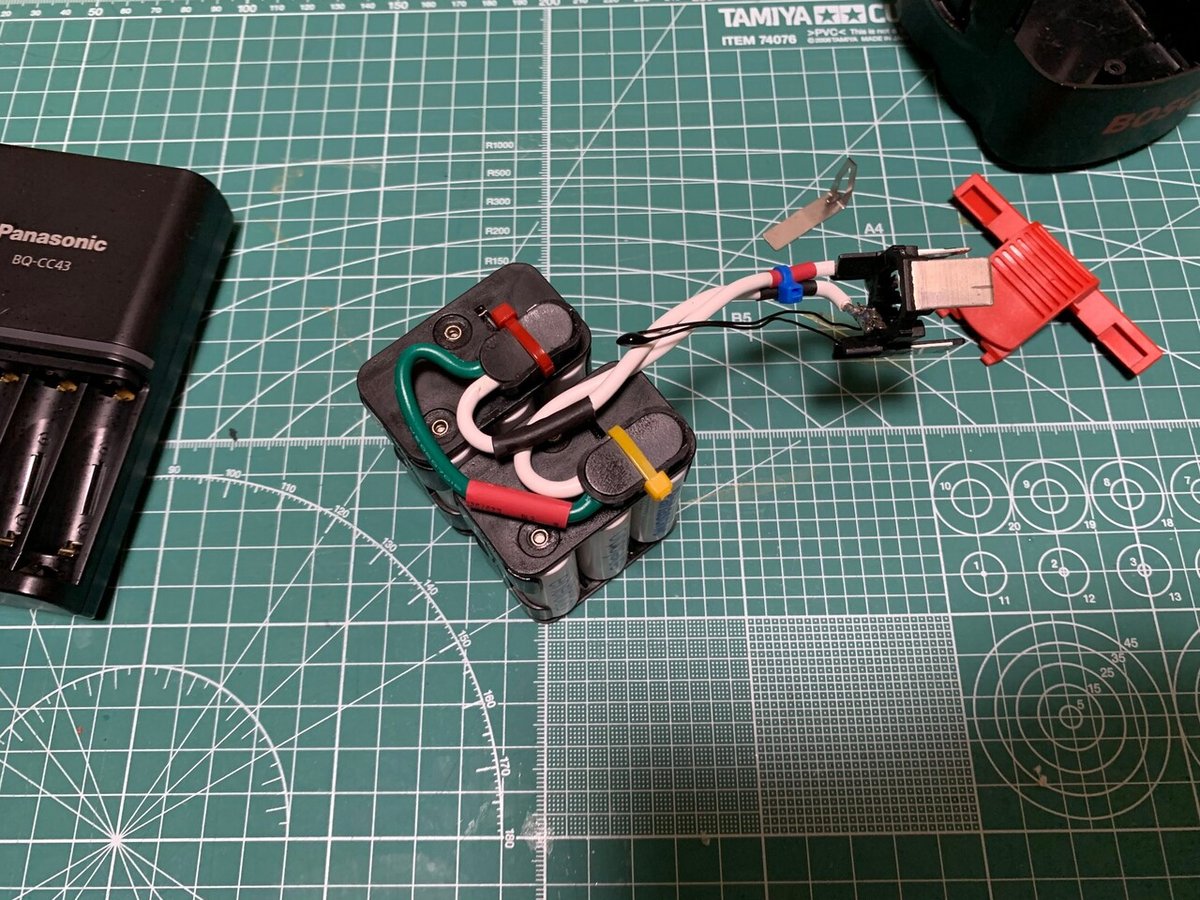

さらに調査と分解。完全放電してるので気楽。

『072』というNi-Cd電池が10個繋がっています。

(という事は電池1つは1.2Vで容量1500Ah?)

赤いリード線の上にある黒いビーズみたいなのは温度センサ?

↑『温度センサ?』はリード線から抵抗(「青-茶-黄-茶-茶」=6.14kΩ)を経由して上図の『C』と『T』に繋がっていました。

テスタで調べた配線図はこんな感じ。↓

使用中に電池パックの温度が上昇すると、温度センサの抵抗値が増えて⊖側が流れにくくなり出力を下げる?

配線を見て、少し考えました。

充電池は種別によって、発熱状況が違うのです。

『Ni-Cd電池』は、

充電中は(少し)熱く、

放電中(使用中)は熱い。

(今はこの設定のハズ)

『ニッケル水素電池』は、

充電中は(少し)熱く、

放電中は冷たい。

『リチウムイオン電池』は、

充電中は(バリバリ危険)で、

放電中も熱くなると超危険(90℃超えると爆発)。

このバッテリを改造して使うためには、温度センサを騙す(交換する)必要があるのでは?

『温度センサ』とは温度によって抵抗値の変わる可変抵抗で、購入したところで数十円~数百円程度の部品です。

だけど樹脂で固められていて、製品名と仕様が判りません。

仮に、現在のNi-Cd電池仕様のままでバッテリ電圧を増やすだけなら、『発熱量が4/3になるから、現在の6.14kΩMAXの抵抗を4kΩに変える。』とか出来そうですが、『Ni-Cd電池仕様』から『ニッケル水素仕様』に変える場合だと、使用する際の温度上昇が逆になるので、接続されているドリル本体側の温度制御ロジックまでイジル必要が出てきます。

それは大変めんどくさいです。

本体ドリル側の写真を撮ってみた。

↑バッテリが刺さる、本体側の写真です。

本体側に端子が2つしかないのが、目を凝らせばご確認いただけるかと思います。

『C』も『T』も、本体に繋がっていませんでした。

迷いがなくなりました。

↑ これはバッテリパックを分解して単三電池を10本(5本✕2段を)入れてみた場合の写真。(単三なら4本✕3段まで入りそうです)

↑ 電子部品屋さんで単三✕6本の電池ボックスを購入。

普通に2パック入る!=1.2V✕12本=14.4V仕様にできる!

↑ バッテリパックの固定爪が動かせるように横置きに変更。

↑ でも電池パックの厚さがあり、キチンと閉まりません。

ケースのスキマは約1.8mm。

↑ このバッテリケース上面のリブ(0.5mmくらい?)と、

↑ 電池BOXの干渉するこの部分の厚みを落とせば、収まりそうです。

↑ バッテリパック上辺の邪魔なリブをリュータで削りました。

↑ 電池BOXの干渉部分もカッタで加工。

↑ 同じ様に2つ作って、

↑ このバッチリ具合、伝わりますかね?

↑ なんとか閉まりそう。

↑ 電池BOXにおまけでついてきた、スナップの電線は細すぎるので、電圧降下やら発熱の危険性があります。ボッシュのバッテリにもとから付いている電線(AWG14?)を参考にして、電池BOXのスナップ電線部分も交換。

↑ 完成。赤黒のリード線が無かったので、シュリンクで色分けしています。

↓ Eneloop(1.2V)が12本無かったので、100均のアルカリ電池(1.5V✕12本=18V)で、動作実験。

OK!

乾電池で動くのなら、これはこれで良いような気もするのですが、安いEneloopのセットがあったので、ポチッた後でした…。

↑ キャンペーン? 充電器分だけお得な感じ。

↑ 届きました。Panasonicブランドに変わっていますが、容量は同じ1,900mAh。(12本で都合14.4V/1.9Ahになります)

↑ はめて~。

↑ つないで~。

↑ 収まりヨシ!

(金属の爪がありますが、電池BOXは片方づつ外せるのでOKです)

↑ ネジを〆て、新しい『ニッケル水素バッテリパック』の完成です!

↑ 外見は全く変わりませんが、12Vの1.5Ahバッテリから、14.4V,1.9Ahのバッテリに生まれ変わりました!(容量も1.3倍!)

で、動くんかいな?と思いますよね。

僕も思いました。

OK!~!!

(乾電池の動画より力強く回っている気がするのは私だけ?)

嬉しい。このドリルは今年成人式のウチの娘より年上なのに、復活ってすごくないですか?

やってみようかな?と思われた方に。

色々調べた記録を置いておきます。

☆バッテリパック改造に使った部品代と工具

1.電池BOX-1,650円(他に2本用やら8本用入り)

2.トルクスネジのビット、半田ごて、カッタ、やすり

3.バッテリパックの端子は100均のグルーガンで固定しました。

☆Ni-Cd電池→乾電池への交換。

乾電池は松下のサイトによると、容量は900mAh程度。

12Vにするためには8本必要になりますが、頑張って16本入れて並列にすれば、900mAh✕2=1,800mAh=1.8Ahにできます。

「じゃあ乾電池で良いかも」と思いますよね。安いし。

(容量は必要とされる出力によって異なります。文末参照)

ただ乾電池は一度に容量全てを放出するような大電流の出力に対応できない(その際の放熱量に対処できない)ためにニッカド電池を使用している場合があります。

モータは突入電流が大きいので、てっきり回らないのかと思っていました。

(記事では都合18Vになってますが回りますね。充電切れの際にはコンビニでも調達できる?)

記事中では乾電池で動いていますが、ニッカドほどのトルクは出ないはず。18Vの時の乾電池より、14.4Vの時のEneloopの動画が力強く感じるのは、引き出せる電流量の違いだと思います。

☆Ni-Cd電池→リチウムイオン電池への交換。

『リチウムイオン電池』もNi-Cdと同じように、容量さえあれば幾らでも電流を引き出すことが出来ます。

現在私が使っているメイン機はHILTI社の22Vインパクトですが、連続使用すると20分ほどでバッテリ交換になります。

今使っているのは、22V 5.2 Ahのバッテリパックなので、瞬間的に15Aほどを引き出している計算になりますね。

様々な規格があり、乾電池型のセルも販売されています。

セル電圧は3.7Vが基本となりますので、今回の12Vドリルを回す場合なら4本で済みます。(バッテリが小さく軽くなる)

『18650』などだと、サイズは単三電池と変わらないので、今回の改造のように12本格納できるのなら、4本を並列3系統にすれば容量は3倍になります。

Li-ionの『18650』に換装した場合。

(国産モデルの3.7V、3400mAhモデルで想定)

4本(14.8V)=3,400mAh(=3.4Ah 現状の2.3倍)

12本並列(14.8V)=10,200mAh(=10.2Ah! 現状の6.8倍)

『力こそパワー!』の方はコチラですね。

☆Ni-Cd電池→ニッケル水素電池への交換。

リチウムイオン電池は航空法で指定されるレベルの危険物で、充電、放電時には温度監視と出力制御が必要になるのに対して、ニッケル水素電池は乾電池と同じ扱いで済み、自己放電も乾電池以上に少ない(松下のサイトには『10年持つ!』とあります)ので、今回のような電池BOXの中に投げ込んでたまに使うような用途に向いています。

記事では単三型のEneloopを入れるためにケースをゴリゴリ削っていますが、単四型の電池BOXが調達出来れば、加工の必要もなく配線のみでOKです。

単四だと容量はNi-Cd仕様と比較して小さくなります。

Eneloop標準:1.2V 750mAh(単四)

14.4V(12本)750mAh=0.75Ah(容量は0.5倍)

ただNi-Cd電池は満充電の場合でも充電効率7~8割と言われていますから、計算上の容量は半分ですがあまり遜色ないかもしれません。

単四仕様の場合でもドリル使用時に引き出す電流値は同じはずなので、ケースに収める前に一旦動作テストしてみて、各部の電線などが熱を持っていないか確認してみてください。

★乾電池

Panasonicのアルカリ電池容量のサイト

↑ 最近はコードレスのグルーガンあるのですね。欲しい…。

(そしてまたバッテリが弱って交換していくという沼。)

今回の記事作成でEneloopのサイトを見たら、黒の『Pro仕様』というのが出ているのですね。容量は2500mAh。繰り返し充電回数は標準より少ない500回になっています。松下ブランドで出していた充電式エボルタの後継品?

これでバッテリパックを組めばボッシュ本家の後継品と遜色ない2.5Ahで容量を1.6倍に出来ますが、電池は直列だと容量の違うものをMix出来ないため、12本単位で購入する必要があります。価格を容量で割れば標準品よりお買い得?

単四仕様にするなら、『Pro』で揃えれば容量0.9Ahに出来ますね。

2022/01/14追記。

初回公開時、Ahの計算を間違えておりました。

「容量10倍!」とか書いてました。お恥ずかしい…。

修正いたしました。

ムスメに甘いものを買います!