ハイドンがイギリス在住の際に聞いた国歌がナポレオンによって侵略されたオーストリアへの愛国心を強めた。皇帝讃歌『神よ、皇帝フランツを守り給え』

こんにちは名古屋クラシック音楽堂(@nagoyaclassicca)です。今日は、「フランス革命×クラシック音楽」シリーズです。

ヨーゼフ・ハイドン:皇帝讃歌『神よ、皇帝フランツを守り給え』が生まれたきっかけ

舞台は18世紀末のイギリス。エステルハージ家楽団の楽長として約30年間務めていたハイドンが、1790年に当主の死亡とともに解雇され、1791年、イギリスの興行主ザロモンの招きによりロンドンに渡り、演奏会を成功させ富と名声を得ています。

フランス革命の歴史は、1789年7月14日のバスティーユ監獄襲撃から始まりますが、1791年に革命の波及を恐れるオーストリアとプロイセンがルイ16世の身分を保証しなければ戦争をしかけるとフランス革命政府に脅しをかけます。

革命政府は、革命維持のため対外戦争に踏み切り1792年4月オーストリアに対して宣戦布告し、フランス革命戦争が勃発しました。イギリスでもフランスを脅威とみなして1793年2月には対仏戦争が勃発します。

そんなイギリスに滞在中のハイドンはイギリス人たちが、イギリスの国歌『神よ国王を護り賜え』を口ずさみ、国家への忠誠を心に深く抱く様を目撃し、感銘を受けます。

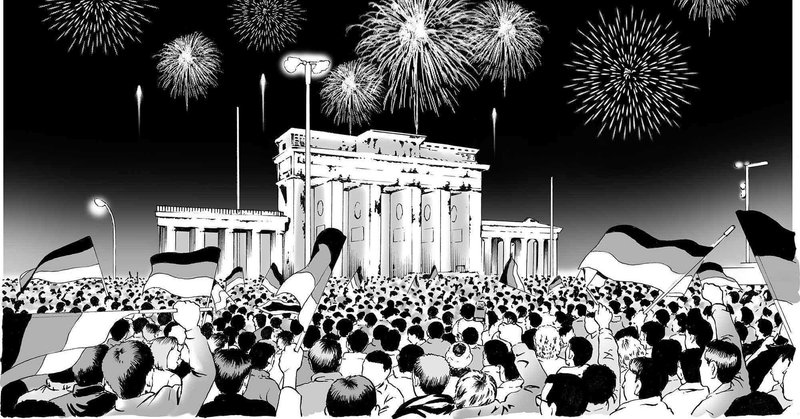

時同じくして、神聖ローマ帝国(オーストリア)はナポレオン率いるフランス軍の侵略に脅かされていました。

ハイドンは、故郷オーストリアの存続を願い、国民にオーストリア人としての誇りを取り戻させ、励ますために「オーストリア国歌」制定を提唱。1797年にハイドンが作曲し、「神よ、皇帝フランツを守り給え」として初演されました。

この曲は、神聖ローマ帝国、オーストリア帝国、オーストリア=ハンガリー帝国として、ドイツの国歌も同じメロディを採用しています。

ハイドン自身もこのとき使用した旋律を、弦楽四重奏曲第77番の第2楽章に変奏曲として組み入れています。

この弦楽四重奏曲の標題が皇帝とつけられたのも、この第2楽章のもとになっている「神よ、皇帝フランツを守り給え」からきています。

それでは、今日はこの辺で🎶

「#なごクラ」という中部地方10県のクラシック音楽演奏会をご紹介&徹底応援するプロジェクトで掲載情報を募集中です。

このプロジェクトは中部地方10県(新潟県、富山県、石川県、福井県、岐阜県、長野県、山梨県、静岡県、愛知県、三重県)で開催されるクラシック音楽の演奏会・コンサート・リサイタル・講演会などをひたすらご紹介するものです。

まずは、名古屋クラシック音楽堂のTwitterにて、だいたい2週間~1カ月先のクラシック音楽演奏会の情報を、ハッシュタグ #なごクラ を付けてツイートしていきます。

聴きに行くコンサートの計画を立てるのにご活用ください。またクラシック音楽演奏会の主催者やホール、演奏家など関係者の皆様には、中部地方のクラシック音楽専門のプレスリリース媒体としてご利用していただければと思います。掲載ご希望の方は名古屋クラシック音楽堂のTwitterのDMでご一報ください。

名古屋クラシック音楽堂はTwitterでもクラシック音楽の情報を発信しております🎶

クラシック音楽堂のTwitterでは、『クラシック音楽を誰もが楽しめる原動力になる』をビジョンとし、名古屋を中心とした東海4県のコンサートや演奏家の情報 #なごくら 、その日にちなんだ作曲家や演奏家の曲を紹介する #日めくりクラシック音楽 、人気のクラシック音楽動画やクラシック音楽関連ニュースを毎日ご紹介。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?