【天皇賞秋特別コラム】3強対決〜10ハロンで最強を証明する府中決戦〜

はじめに

「3強対決」

競馬ファンなら誰もが胸躍らせるフレーズ。古くはTTGと呼ばれたトウショウボーイvsテンポイントvsグリーングラスの有馬記念に始まり、2頭の3冠馬と日本馬初のJCウィナーが対決した84年有馬記念、柴田政人悲願のダービー制覇となった93年日本ダービー、他の2強をトップガンがまとめて差し切った97年天皇賞春、近年で言えば3冠馬3頭の共演となった昨年のジャパンカップ。いつの時代も人々は3強対決に夢を見てきた。

そして今年、競馬の歴史に新たな3強対決が刻まれる。

吹き荒れる3歳旋風

多くの人が勘付いているかもしれないが、今年の3歳世代は強い。早い時期から古馬混合重賞で台頭、先月のスプリンターズSではピクシーナイトが14年振りの3歳馬による戴冠を成し遂げた。

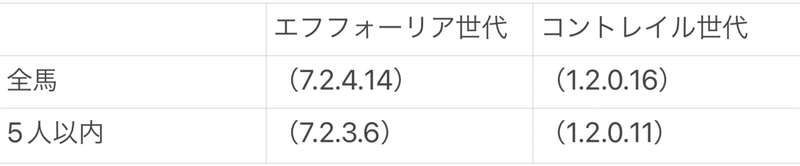

そしてこの世代の強さはデータからも明らか。以下は古馬混合の芝重賞における今年の全3歳馬と5番人気以内に推された3歳馬でそれぞれ統計を取ったものである。比較として昨年の3歳世代(現4歳世代)のデータも記しておく。

※同条件で比較する為コントレイル世代のデータは天皇賞秋前時点までのものとする

現3歳世代は天皇賞前時点で既に古馬混合重賞を7勝。昨年の1勝と比較すればこれが如何に優秀な数値かは一目瞭然だろう。

さらに好走率の観点で見ても現3歳世代の指標の高さは明らか。勝率/連対率/複勝率を無作為、人気馬どちらのデータで取っても今年の3歳世代が大きく上回っている。

そんな最強世代を牽引するのが今回3強の一角として出走するエフフォーリア。デビューから無傷の4連勝で皐月賞を快勝。ダービーは僅かな差でシャフリヤールの後塵を拝したものの、間違いなく3歳世代の中心的存在と言えるだろう。

エフフォーリアが如何に強いのか。ここで改めて春のクラシック2冠を振り返って行こう。

格の違いを見せつけた皐月賞

まずは1冠目の皐月賞。このレースでエフフォーリアは衝撃的なパフォーマンスを披露する。道中はインの好位でレースを進めると、直線入口で早くも先頭に。最後は後続を離す一方で3馬身差の快勝。他馬に力の差を見せつける圧倒的な内容であった。

そして何より恐ろしいのが、ペース的にもバイアス的にも不利な中でこれだけの圧勝劇を演じたこと。

皐月賞の詳しい回顧については以下の記事を参照して頂きたい。

この記事では、厳しい競馬を強いられながらワンツーフィニッシュを決めたエフフォーリアとタイトルホルダーの強さを強調している。そして先週タイトルホルダーが菊花賞を勝利したことでその信憑性はより強固なものになったと言えるだろう。

そうなるとそれと同等の負荷が掛かる競馬をしながら3馬身前でゴールしたエフフォーリアの強さが自ずと浮かび上がる。

これはあくまで同世代間での能力比較だが、前述の通り今年の3歳馬はデータからもレベルが高い事が証明されている。その中でこれだけ突出したパフォーマンスを見せている同馬の能力は疑いようがないだろう。

問われる適性の相違

皐月賞では歴代の名馬にも匹敵する水準のパフォーマンスを見せたエフフォーリア。しかし一つ問題がある。それは今回問われる適性とは能力の方向性が異なるということ。

ここで皐月賞で求められた適性について整理する。

以下はレースラップである。

12.1-11.7-12.5-11.9-12.1-11.4-11.9-12.1-12.3-12.6【2:00.6 前60.3-後60.3】

当時の中山は重に近い稍重。その中で1000m通過60.3というのはそれなりに早い水準。そこからさらに残り5F〜6F目にかけて11.4-11.9とラップが上がっており、全体的にタフなレース質となっている。

つまりこのレースは前半から早いラップをラストまで持続する能力、そして重い馬場も苦にしない馬場適性が求められた一戦であった。

では今回の天皇賞ではどのような適性が問われるのか。まず馬場的な適性だが、今開催の東京は雨の影響が残っていた先週を除けば基本的に高速馬場の水準。今週はBコース替わりとなり、加えてここから雨が降る予報もないとなれば速い時計が出る設定と考えるべきだろう。

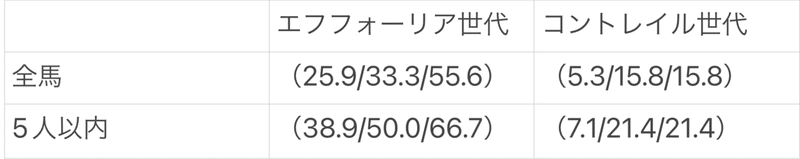

続いて展開面から適性を探って行く。まずは下記の画像を見て頂きたい。これは過去5年分の天皇賞のラップとその平均を取ったデータである。尚、2017年は不良馬場で行われた為、今回のデータからは省いた。

このデータからも分かるように、前半はある程度ゆったりと入り、後半5F、とりわけラスト3Fで早い上がりが求められる傾向になっている。

ちなみに、このデータの前半5F/後半5F/後半3Fの平均値は以下の通り。

このような傾向になる要因として、東京2000mのコース形態が挙げられる。このコースはスタートから最初のコーナーまでが僅か150mしかない。その為テンでペース上がりにくく、結果的に前半はスローで落ち着く事が多くなる。前半がスローになれば当然後半は早い上がりが要求される。加えてコーナーが緩く、直線の長い東京となれば上がり性能が重要になるのは必然で、上記のデータはコース形態との整合性が取れたもの言えるだろう。

まとめると、今回の舞台で問われるのは高速馬場適性と後半の上がり性能であり、皐月賞で求められた適性とは方向性が異なることが分かる。

総合力の高さを示した日本ダービー

ではエフフォーリアは今回求められる能力を持ち合わせていないのか?答えはNoである。

今回と似た適性を問われたのが日本ダービー。レコード決着となった一戦だが、ラップからは勝ち時計以上の価値を読み取る事が出来る。

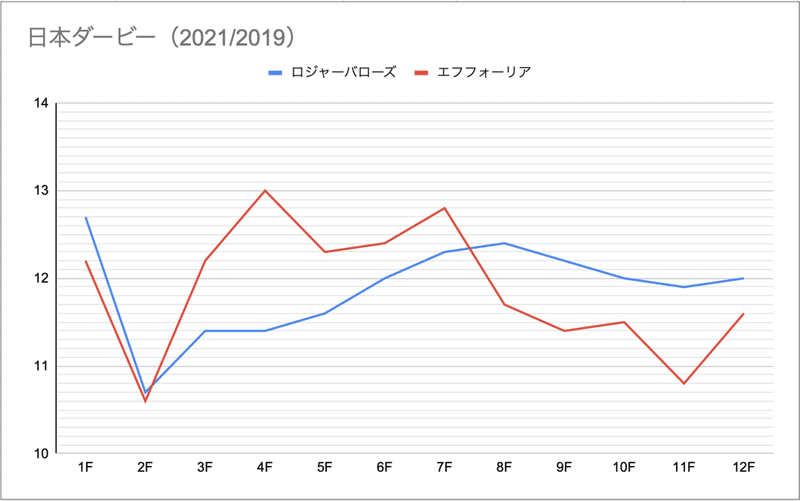

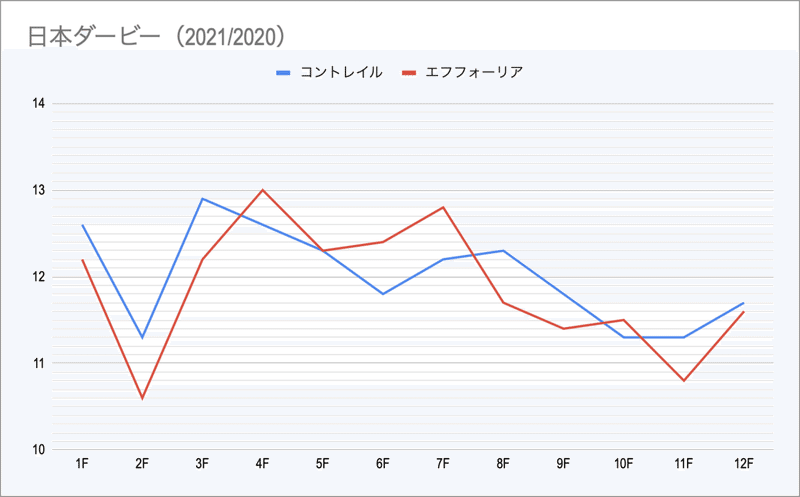

以下はレースラップである。比較として従来のレコードであった19年のラップも記しておく。

![]()

同じ高速決着でもロジャーバローズの年が前半からハイペースで推移したのに対し、今年は後半力が問われたレースになっている事が分かる。

ちなみにグラフにすると以下のようになる。

また、レースラップを前半5F/後半5F/後半3Fに分けると以下のようになる。

これを見ても分かるように、同じレコード決着でもロジャーバローズの年はハイペースで引っ張るペースメーカーによって副次的に記録されたレコードであるのに対し、今年のダービーはエフフォーリアとシャフリヤールが後半力の高さでレコードを叩き出しており、この2頭の能力の高さを裏付けるレースだったと言っていい。

そして前述の通り天皇賞は後半の上がり性能が重要になるレースであり、ダービーの走りからもこの舞台の適性は申し分ないと言える。

皐月賞、ダービーと全く異なる適性が問われた中でともに秀逸なパフォーマンスを披露したエフフォーリアの総合力の高さは恐るべきものだろう。

若き怪物と無敗3冠馬

ここまではエフフォーリア自身の強さについて見てきた。並の相手ならここまでの解説だけで本命を打てるのだが、今回はスーパーホース2頭が相手。更なる比較検討が必要だろう。まずはそのうちの1頭である無敗の3冠馬コントレイルとの能力比較をして行く。

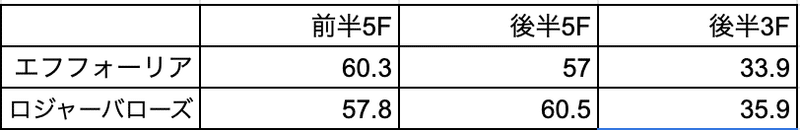

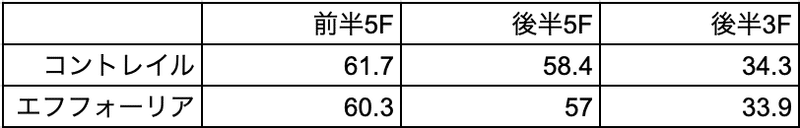

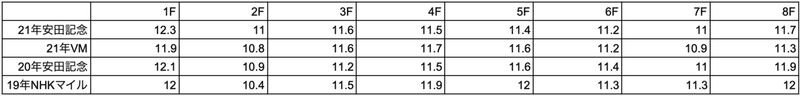

この2頭で比較したいのが日本ダービー。ここでも前章と同じくレースラップ、グラフ、前半5F/後半5F/後半3Fでそれぞれ比較する。

まずはレースラップから。

![]()

今年のダービーも前半がスローで推移したが、昨年はそれよりもさらに1秒以上遅い入り。今年との大きな違いで言えば中盤の6F目、7F目で11.8-12.2とラップが締まっているところか。

グラフにするとより分かりやすい。今年に比べて前半の入りが遅く、中盤が締まっている事が分かる。

最後に前後半でそれぞれ分けたラップ。これを見ると全ての区間で今年のダービーの方が早かった事が分かる。ただ、この区切り方は昨年のダービーでペースの上がった6F目、7F目が含まれておらず、若干公平性の欠くデータとなってしまう。

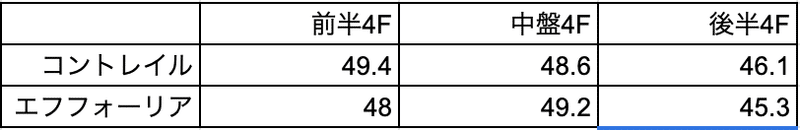

ということで、前半4F/中盤4F/後半4Fで区切ったラップも見て行く。

この区切り方だとやはり中盤は昨年のダービーの方が早くなる。とはいえ中盤4Fの0.6差に対して前半の入りが1.4秒早く、それでいて後半4Fでも0.8の差がある点は看過できない。この2レースの比較で言えば私はエフフォーリア>コントレイルと結論付けたい。

コントレイルは軽い馬場でこその馬である。菊花賞や大阪杯でパフォーマンスを落としたこと自体は適性面から見れば何ら問題は無い。しかし得意舞台でのパフォーマンスで比較してもエフフォーリアに遅れを取っているのだ。今回も恐らく人気を集めるだろう。無敗の3冠馬というブランドは決して安くない。しかしその中身がどれほど伴っているかはよく吟味する必要がある。最初の方に取り上げた世代間のレベルも含め、私は懐疑的な見方をしたいと思う。

女傑の真価

ここまではエフフォーリアの強さ→コントレイルとの能力比較について見てきた。しかし単純比較の難しい馬がいる。それが3強最後の1角グランアレグリアである。いかんせんこれまでの主戦場がマイル以下のレースである為、2400mのダービーとの比較は困難を極める。しかしグランアレグリア自身のこれまでのレースからどこに適性があるのかを推察する事は可能である。

この馬の過去のレース、そして昨年引退した絶対女王のパフォーマンスから見えてくる真の適性について深掘りして行く。

まず初めに、グランアレグリアのベストパフォーマンスはどのレースか?

恐らく多くの方が20年の安田記念と答えるのではないだろうか。アーモンドアイを完封しているのだからそう映るのは自然なことかもしれない。

しかし、果たしてアーモンドアイはあのレースでベストの走りが出来ていたのだろうか。

アーモンドアイはマイルでもG Iを2勝しているものの、天皇賞やJCの強さを見てもやはり本質は中距離馬である。そして高速馬場東京ではマイル戦に限らずペースが速くなるにつれて追走力が求められ、それに伴い実距離より短いところに適性のある馬が走りやすくなる。故にアーモンドアイにとって安田記念は適性外のレースだったという答えを導く事が出来る。

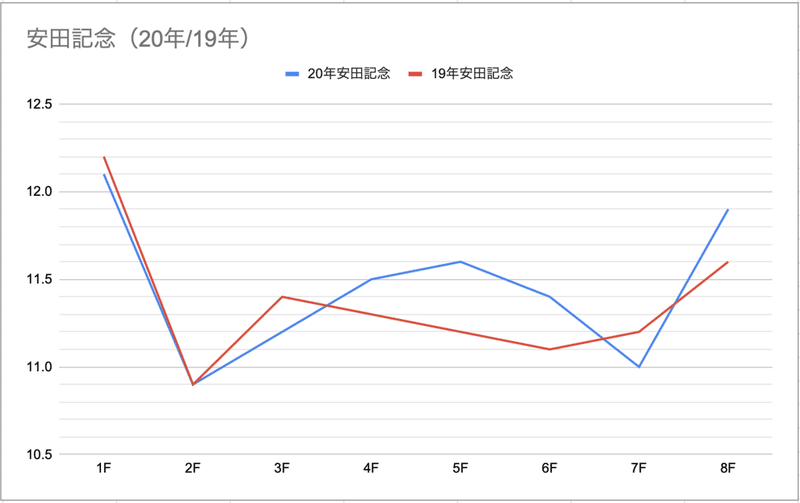

これを裏付ける為にもアーモンドアイが出走した20年、19年の安田記念のラップを比較して行く。

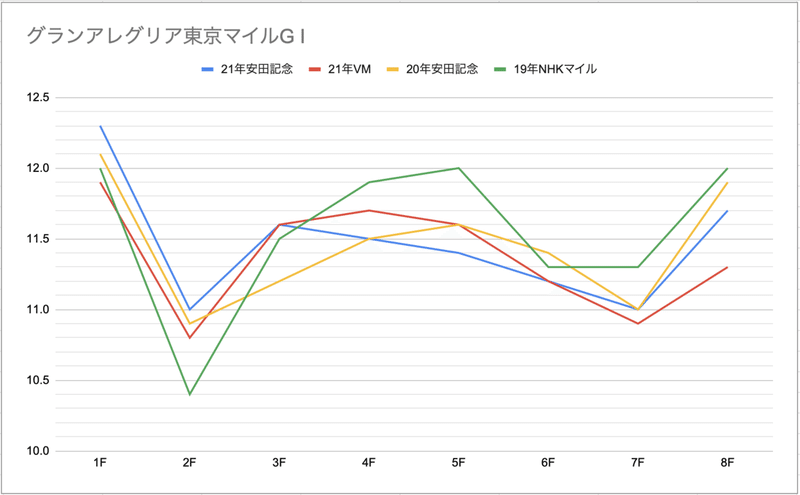

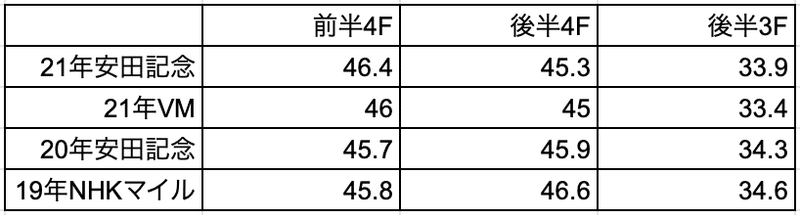

以下はそれぞれのラップとグラフ、前半4F/後半4F/後半3Fでそれぞれ抽出したデータである。

![]()

これだけ見ると前半の入りはほぼ同じ様に映るが、19年が超高速馬場で施行されたのに対し、20年は雨の影響が残る馬場で行われた事を考えれば20年の方がより前傾寄りである事が分かる。

スムーズな競馬でインディチャンプを交わすのがやっとだった20年と出遅れ+スタート直後の不利+直線不利を受けながら前2頭を猛追した19年。どちらが高いパフォーマンスだったかは明白だろう。

アーモンドアイにとって20年の安田記念は適性外のレースであった。そうなるとそれを破っただけでこのレースがグランアレグリアのベストパフォーマンスだったと決め付けるのは早計である。

そしてこのように主張するのにはもう一つ根拠がある。それはグランアレグリア自身の戦績である。この馬はこれまで3度連対を外しているが、いずれも上がりの掛かるレースであった。逆に上がりの早いレースでは1度も崩れずに走っている。今まで13戦に出走してきたが、上がり4Fが46.0以内のレースに限れば(7.2.0.0)、さらに上がり3F34.0以内のレースなら(4.1.0.0)とともにパーフェクト連対。

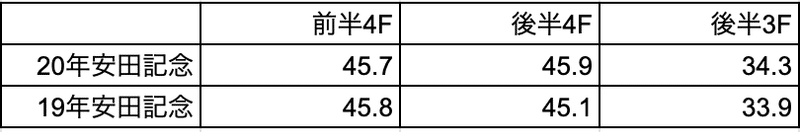

これを踏まえた上で過去4度の東京G Iをラップで比較する。

これを見ても分かるように上がりが早くなるのに比例してパフォーマンスを上げているのが分かる。

対照的にハッキリとした前傾戦になったNHKマイルでは生涯でもワーストレベルの低パフォーマンスであった。

しかしここで一つ問題が出てくる。察しのいい人は気付いているかもしれないが、一番前半が遅く、天皇賞の適性とリンクする今年の安田記念で2着に敗れているのだ。

ただ、これについては細かくレースを見ればむしろ高く評価できるパフォーマンスだったと結論付ける事が可能。

このレースは上記のラップデータからも分かるように近年の東京マイルGIの中でも前半の入りはかなり遅い。そうなると当然上がり勝負となる訳だが、グランアレグリアは直線で進路取りにかなり苦労していた。東京での上がり勝負になれば当然スムーズに加速し続ける必要がある。その中で詰まる事は致命的な不利となる。さらにこの馬にとって不運だったのが通ったコース。この日、というよりこの開催後半の東京芝は内が荒れて伸びない馬場。ペースが流れれば実数距離の観点からその不利を多少打ち消すことも可能だが、このレースは前述の通り直線ヨーイドンの競馬。そうなれば通ったコースの差はそのまま結果に直結する。直線で詰まった上に馬場の悪いインを通らされるという2つの致命的な不利を受け、普通の馬なら万事休すのところを上がり最速でタイム差無しの2着まで持ってきたのはグランアレグリアだからこそ出来た芸当だろう。

また、ここで1着、3着だったダノンキングリーとシュネルマイスターは次走の毎日王冠でしっかりワンツーフィニッシュを決めており、戦った相手のレベルも担保されている。

以上の理由から安田記念はこれまでのレースでも屈指のハイパフォーマンスだったと結論付ける事が可能であり、それと似た適性が問われる今回のレースにおいても高いパフォーマンスが期待出来る一つの指標となるだろう。

これまで見てきたデータからもグランアレグリアの真価は中距離質のレースにこそあると結論付けることが出来る。初の2000mとなった大阪杯では4着に敗れているが、これは前述の通り上がりの掛かるタフなレースであり適性外。同じ2000mでも高速馬場で上がり性能が求められる今回の条件はベストである可能性が高い。藤沢厩舎最後の天皇賞を女傑の3階級制覇という偉業で飾ろうではないか。

私はこの馬に本命を打つ。

あとがき

数々の名勝負が繰り広げられてきた3強対決。名馬のぶつかり合いはいつの時代も人々の心を熱く揺さぶってきた。そして今週、新たな3強は私達にどのような光景を見せてくれるのだろう。

10月31日、府中で伝説の証人になろうではないか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?