読んでいる「大菩薩峠」中里介山 著(1913 - 1941)

通勤時、一冊の単行本と、一冊の文庫本をリュックに入れるのですが、

今朝は適当なものが見つからず、「大菩薩峠」にしました。

(単行本の方は、リュス・イラガイ著「性的差異のエチカ」)

小説は余り読まない方です。

35年前くらいに半村良 著のSF伝奇小説「太陽の世界」を十数冊まで読んだけど、尻切れ蜻蛉。あの物語はなんだったんだろう。

5~6年前に、宮本輝さんの「流転の海(全9)」を読んだ。

嘘か誠か、この本を書いた理由、作家になった理由がエンディングに書かれており、魂が震えた。(たしか)

それで「大菩薩峠」ですが、数年前からちびちびと。読んでは休み、ふとしたときに読みはじめると又進む。

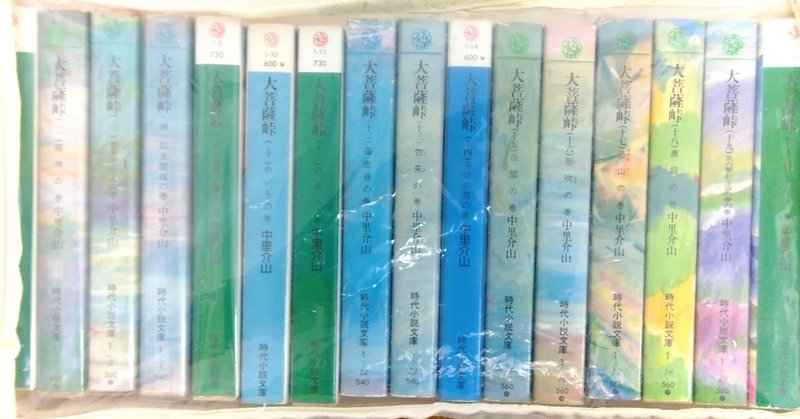

時代小説文庫で読んでますが、全20巻(冒頭画像は、1~5、10~20)。なかなかそんなに暇じゃないですよね。今日、7巻まで読みました。三分の一。面白いので、明日も継続する予定。

なにが面白いのか? 物語がはじまって、主人公の理由無き人斬り。正義も何も無い。(正義ほど、いかがわしいものはないわけですが。)

主人公はしばらくすると、フェイド・アウト。でも、他の登場人物がキャラ立ちしてまして、それぞれが目立っており、それぞれの物語があり、それぞれが重なって、全体をなしている。

いやいや、まだ三分の一でした。

当初の予定では、松岡正剛さんの千夜千冊(HP)から、青字周辺を抜き出そうと思ってましたので、それを。(青字箇所、noteでは下線が引かれる。)

松岡正剛の千夜千冊 688夜(意表篇)

中里介山に、北一輝が二・二六事件の首領として代々木原で処刑された直後に詠んだ「北一輝の判決を聞く」という詩があった。

だいたい『大菩薩峠』は机龍之助の性格や役割を比喩的に説明したくらいでは、ほとんど何も説明したことにならないほど、膨大無辺、複雑異常、常軌を逸した物語なのである。

おそらく介山の創作意欲の持続が生んだ作品だなんてものではないことはたしかである。執念とか根性などでは説明がつかない。だからといって狂気の沙汰だったと言うわけにもいかない。文章がヘタだし(全編「です・ます調」になっている)、中だるみもあるのに、比較するものがすぐに見当たらないような、曰くいいがたい感動もあるからだ。しかし、表向きは、ただただ呆れるばかりの終焉のない物語なのである。

この小説は、未完です。

机龍之助の比類のない徹底したニヒリズムが時代の風潮に切りこんで、たちまち大人気を博した。

それなのに龍之助は伯耆安綱や手柄山正繁の名刀にほだされ、江戸に下っては夢遊者のごとく辻斬りをするという、まったく時代に隔絶した迷妄に囚われている‥。

どうも時代設定を近代日本の「夜明け前」にしたことが、介山に他の追随を許さない想像力を切らせなかったようだ。

とくに「遊民の群像」が意図的に描かれているのは、介山がマージナルな遊行者たちに格別の思慕を寄せているせいとしか思えない。

神尾は享楽の限りを尽くして、そこになにやら近代消費社会の先取りを見せ、洋学派の駒井は須碕で船舶建造にとりかかると、ひたすらキリスト教に関心を示し、どうやら物語の外に向かって脱出しているとしか思えない。

もう、昭和3年である。大正が終わり、関東大震災がおこり、大杉栄も虐殺されてしまった。

介山が書き始めたときは松井須磨子が『復活』で「カチューシャかわいや別れのつらさ」と唄っていたのに、終わったときには日本軍が爆音とともに真珠湾に突っ込んでいた。

真珠湾に日本軍が突っ込むのを、アメリカ政府が放置し、先制攻撃を受けたからには、立ち上がらなければならないと、アメリカ世論を「対日戦争賛成」に傾けた。

日本が中国と戦争する時も、この方法がとられるのでは。

(。。。良く考えたら、上記方法は無いかと。どんな方法だろうか。。。)

お銀様はなんと伊吹山中にユートピア「胆吹王国」の着手に向かう。

おそらくはそのころ、半村良の『妖星伝』で火がついた伝奇ロマン読み耽りが、自分のなかでも下火になってきて、もっと痛快なものはないか、もっと興奮覚めやらぬものはないかと白井喬二の『新撰組』や国枝史郎の『神州纐纈城』を読んで、やはりこれは中里介山だと一念発起したのだったとおもう。

中里介山が自由民権運動にも縁深い東京郊外の多摩の地に、社会主義青年として育ったこと、それにもかかわらず介山がずっと反近代主義に共感しつづけたこと、どうやら出発点はここにある。

そこが韓国とちがって近代日本に高銀の『華厳経』のような仏教小説がうまれなかった理由でもあるのだが、なぜ日本はこのように矛盾に満ちた国になってしまったのか、介山はまずもってその矛盾を描きたくなっていた。

しかし介山は、この希望の行方を現実の満州に見てしまったようだった。

はたして中里介山が『大菩薩峠』によって日本人に何を残したのかということについても、間の山のお君の三味線の調べとともに、このままにしておこう。

夕べあしたの鐘の声

寂滅為楽と響けども

聞いて驚く人もなし

花は散りても春は咲く

鳥は古巣へ帰れども

行きて帰らぬ死出の旅

お君は、盲目では無いが、瞽女(盲目の三味線ひき)のような印象。

私の好きなキャラクターは、お君と同郷の、短気だけど、情に厚く、強靭な精神と肉体を持つ「米友」。それと、お君の飼っていた犬の王「ムク」。

明日、八巻(白骨の巻つづき・他生の巻)から読む予定。まぁ、まだまだかかります。20巻まで続けて読むことはないので。