おいしい絹ごし豆腐のつくり方 〜あなたに送る失敗ものがたり〜

こんにちは!投稿が滞っているだいごです。

今回は、おいしい絹ごし豆腐のつくり方をお伝えしていきます。(3月6日時点でまだ完成していないので、随時作成の模様をお伝えしていきたいと考えています。)

いや、急に絹ごし豆腐かよ!!

と思われた方もいらっしゃるでしょう。

そう、恋はいつも突然に始まるのです。

何を隠そう、私は豆腐男子。

一時期豆腐にハマりすぎて、「ご飯と豆腐」という食生活を続けていたほど。

ついでに、メンタルもお豆腐並みにやわい!

注意されるの嫌い。甘々な世界で生きていたい…

そんな私が急に豆腐に目覚めたのは、2020年2月末。

おいしい豆腐が食べたいなぁと思った。その時。

あ、とうふ自分で作れんじゃん。

そんな軽々しい気持ちで豆腐づくりを開始しました。

今年の目標は、「ノリで始めて大きな成果を出す、よくわからない人になる。」だ!

豆腐づくりなんてノリ以外で始められないぜ〜。

逆にこのご時世、豆腐作る理由なんてノリ以外にあり得ない!!

そんなこんなで、私が今、葛藤している豆腐づくりを随時更新形式で公開していきたいと考えています。(そのうち、飽きて更新やめる未来もあるかも。)

豆腐づくりって難しい??

結論から言うと、カンタン!…らしい。

乾燥大豆を水で戻して、すりつぶし、煮る。

煮たものを濾して、できた豆乳にニガリをいれる。

ネット記事を読み漁った限りでは、そんな簡単だった

…そう豆腐づくりをはじめるまでは。

木綿豆腐と絹ごし豆腐の違い

まずは、木綿豆腐と絹ごし豆腐の違いを簡単にまとめたい。

と言っても、そんなに大きな違いがあるわけではなく、大まかには豆腐づくりの最後の工程(豆腐を固めるとき)で呼び方が変わってくる。

木綿豆腐 → ニガリを入れた豆乳を型に入れ、重りをのせて水分をぬく

絹ごし豆腐 → ニガリを入れた豆乳を容器に入れ、蒸す

絹ごし豆腐は最後に蒸して固めるので、濃い豆乳で豆腐をつくることができる…らしい。

私の好みは圧倒的に絹!なので、今回は絹ごし豆腐をつくることにしました。

豆腐づくりの簡単な手順

参考にした豆腐のつくり方を手順としてまとめます。

【材料】

・大豆

・水

・ニガリ

【準備する道具】

・鍋

・へら

・さらし

・容器

【手順】

① 乾燥大豆1(重量g)に対して、水5(体積ml) を加える。夏は12時間以上、冬は24時間以上。

② 大豆を水で戻したら、浸けていた水ごとミキサーですりつぶす。もちろん、すりつぶすのは大豆のタンパク質を抽出するためだ。細かくすりつぶせばそれだけ濃い豆乳ができる。

※ すりつぶしたものを生呉(なまご)という。おなか壊すから絶対食べちゃだめ!

③ 生呉を鍋で10分弱火で煮込む。このときヘラで底をかき回すこと。**気を抜くと、コゲちゃうぞ! **

④ 生呉の生が取れて、呉となったものをこし布でこす。滑らかな絹ごし豆腐をつくるためにも2〜3回ちゃんとこそう。

ちなみに、このときこし布に残ったものがかの有名な「オカラ」だ。オカラハンバーグをつくってみんなで食べよう。

⑤ 豆乳をしっかり冷蔵庫で冷ます。熱いままの豆乳にニガリを加えると、すぐに固まってしまって絹ごし豆腐ではなく、木綿豆腐になってしまう。

70度くらいが豆腐づくりには最適らしいけど、70度の状態でニガリを加えてしまうと不均一な豆腐になってしまう。

⑥ 冷めた豆乳に体積比で、1%のニガリを加える。豆乳の中のタンパク質を凝固させるためだ!

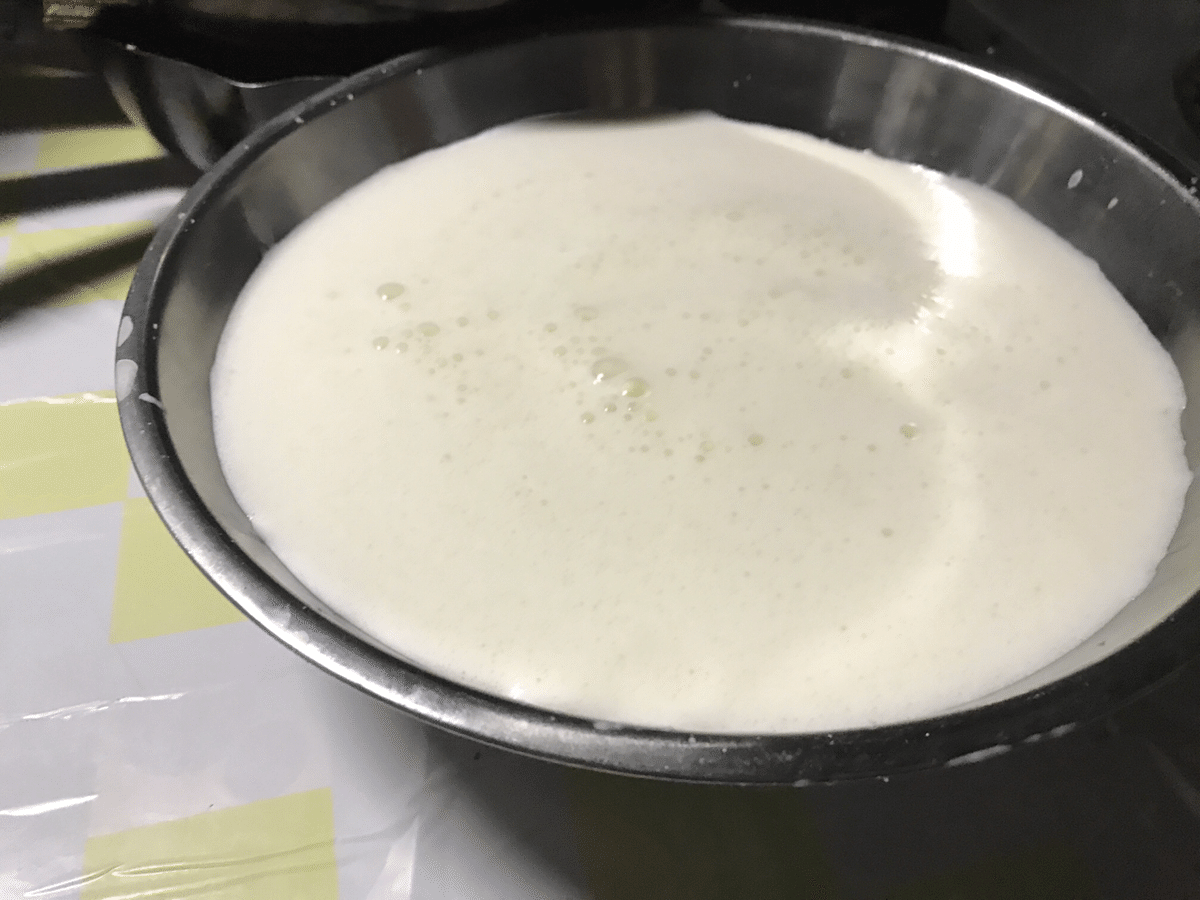

…この1%を鵜呑みにしてしまったことが、のちの失敗につながるという。。。写真はニガリを入れてかき回しているところ。

⑦ 容器に入れて蒸す。時間は15分程度。容器にはラップをかけよう!

蒸し方はひとそれぞれだけど、私の場合は鍋に水を入れ、そこに陶器をひっくり返して設置し、その上に豆乳をいれた容器をのせて、鍋のフタをかぶせる方式。ちなみにこの説明でイメージできた人は、かなりの想像力をお持ちの方だろう。

ちなみに蒸しているとき、鍋の中の温度は70度くらいが適温らしい。中の水がボコボコして、湯気がわんさか出ているくらいがちょうどいいみたい。

⑧ 冷水に30分程度さらして完成!この工程は、加えた余計なニガリをぬく作業でもあるらしい。なるほど!だから豆腐を水にいれるのをよく見かけるのか。勉強になる。

実験① 油断こそが最大の敵

そんなこんなで、ネットで情報を仕入れた私。

豆腐づくりなんてもう完璧だぜぃ!と余裕ぶっこいていました。

情報を手に入れただけで、できると勘違いした過去の私が恥ずかしい…

このときの条件をまとめると

① 大豆は計量せずに大体300g とる。

② そこに水1500 mL加える。

③ 豆乳が大体1000 mLできたので、ニガリを1 %(10 mL)加える。

てな感じ。

その結果がこれ!

うん。かたまってねぇ!!!(写真ではドロドロ感が伝わらない…伝わるように撮るべきだ)

なんでだ。なんでだ。

簡単だと思っていた豆腐づくりに失敗した私。

落ち込みまくったが、このままでは美味しい豆腐にありつけない…と冷静になって原因を考えてみた。

目の前で起きている現象としては豆腐が「固まっていない」。ただそれだけ。

固める工程はにがりを加えるところ。

そうだ、ニガリが原因に違いない!

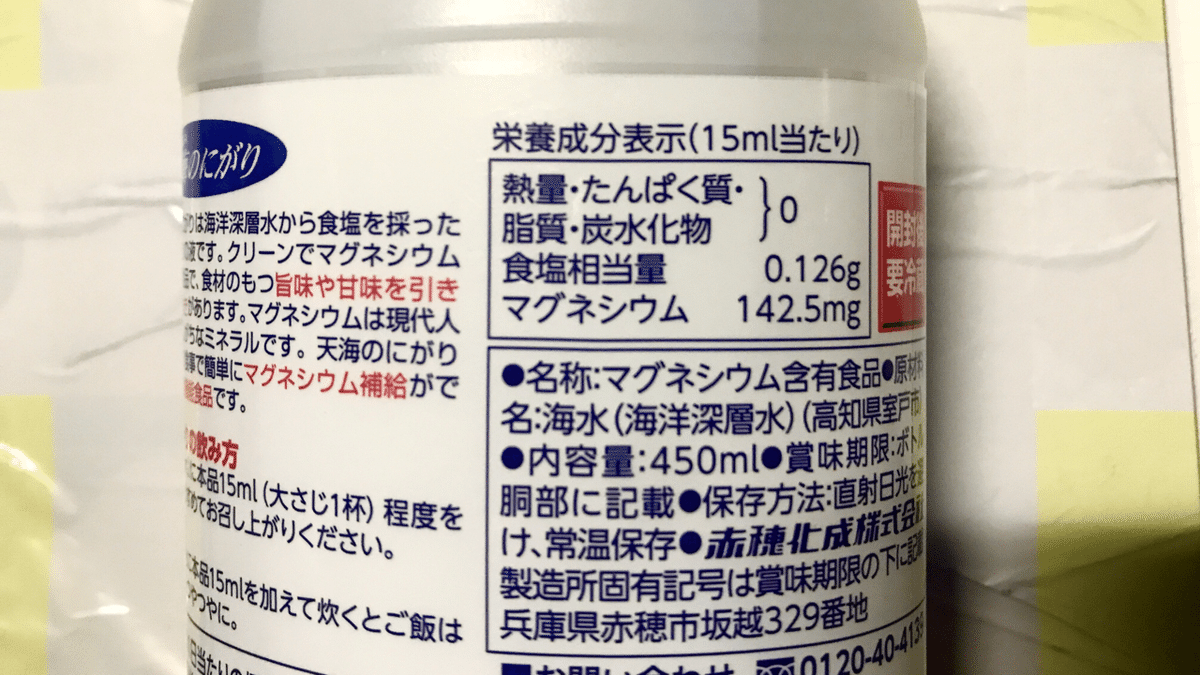

そう思った僕は、そっとニガリの成分表示を確認してみた。

な、なに!?ニガリの中の成分が参考にした記事のものと異なっているではないかっ!!

【参考にしたニガリのデータ】

マグネシウム 4600 mg / 100 mL

【使用したニガリのデータ】

マグネシウム 950 mg / 100 mL (142.5 mg / 15mLを換算)

いや。豆乳にいれるニガリの量足りてねぇ。

参考にした記事のニガリの量を豆乳に対して1 %を基準にすると、私の使っているニガリなら4.8 %加えなきゃならないことになる。

いやいや。これでも理科の教員かよ。

濃度をしっかりと調整することくらい、理科のキホンのキだろう?

完全に料理をなめていた。油断こそが最大の敵だ。

実験② ちょっと見通しがたつ

さて、2回目の豆腐づくり。

2回目は使用した大豆の量を少なめに。

このときの条件は

① 大豆は計量せずに大体200g とる。(そろそろ計量しようよ)

② そこに水900 mL加える。

③ 漬けたあとの水が黄色くなっていたので、同じ量の新鮮な水と入れ替える。

③ 豆乳が大体500 mLできたので、ニガリを4.8 %(24 mL)加える。

とした。

このときの結果がこちら!

お…こ、今度は固まってるぞ!!

と、そっとスプーンで食べてみる。

ボソボソしてる…

な、なぜ滑らかな豆腐ができないのだ!!!

そんなフラスソレーションを抱える今日3月6日の朝であった。

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。いただいたサポートは、高校生と地域貢献をするのための活動費用として使わせていただきます。