「自分をコントロールする力 非認知スキルの心理学」を読んで

こんにちは! 週末にちょっと面白い本を読めたので、本のネタバレになりすぎない範囲でご紹介。

実行機能 (Executive function )ってご存知ですか?わたしは知りませんでした😓 実行機能で検索すると大学や子供の発達、脳科学なんかの難しそうな記事やサイトがドバーッと出てきます。心理学の専門用語だそうで、なるほど納得。

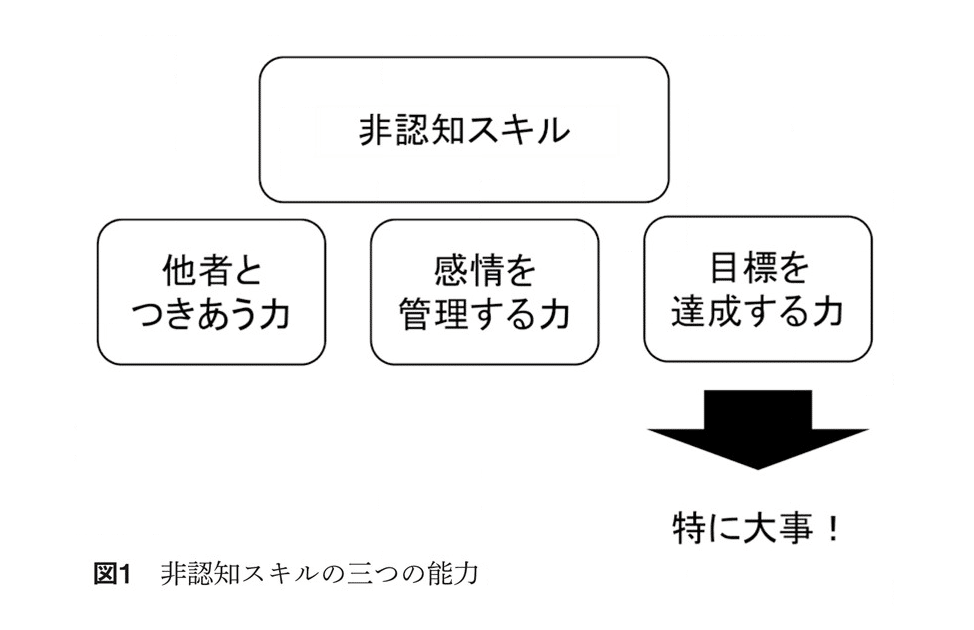

実行機能は非認知スキル(IQで測る図形など抽象的概念の認知や処理速度に含まない機能)の1つです。 非認知スキルはIQで測らないコミュニケーションや共感などの、いわゆるEQ的な能力です。 実行機能はその中でも自分自身をコントロールする内的な能力を指します。

こんな人に特に関係がある本です

(高圧的とか粗野とかの方向で)この人理解できないな、と感じたり「なぜなのか」と思ったことがある人

子育て、教育に関心がある人

1〜7歳くらいのお子さんがいる人

ADHDなど社会不適合に関心、悩みがある人

注意点

この本で扱われる「実行機能」という言葉は心理学の学術用語で「概念」です。要するにモノの見方をある考えで理解・想定しやすいようにモデル化したものです。いうやなれば、モノの見かた。なので「通風は尿酸が原因で、尿酸値を下げるOOがあれば解決できる」といった純粋な科学(メカニカルな意味での)ではなく、薬も存在しません。

この本の主題かつ前提となる用語は非認知スキル、実行機能、を前フリに軽く解説します。

非認知スキル(non-cognitive skills)とは

広い意味ではEQとも呼ばれる、個人が時間と経験を積むことで身に付けるソフトスキルまたは対人スキルで、教育学で使われることが多いようです。

社会学者サミュエル・ボウルズとハーバート・ギンティスの著作と、1976 年のアメリカの教育に関する調査 ( Bowles & Gintis, 1976 )が元で、「読み書き能力や計算能力など、認知テストで測定される要素以外の要素を区別するための包括的な用語」として用いました。ぼわーっとしている用語なので、まあモノの見方、位の感じで境界は曖昧です。IQとEQがそうでああるように完全に分離・対極にあるわけでなく、数学や物理概念にあるプラス・マイナスのような性質とは全く違います。

実行機能 (Executive function )について

目標を達成するために、自分の欲求や考えをコントロールする能力を、「実行機能」と呼びます。心理学や神経科学の専門用語なので聞き慣れぬ言葉かもしれません。

実行機能は、英語で「エグゼクティブ・ファンクション」と言います。エグゼクティブには会社組織における執行取締役という意味がありますが、それに近いイメージを持っていただければと思います。

…

…

本書における実行機能は人間個人が持つ能力です。自分自身で目標を定め、その目標を達成するための能力になります。

実行機能は、自制心という言葉の意味に近く、こちらのほうが身近かもしれません。自制心は自分をコントロールすることに主眼を置いていますが、実行機能は目標を達成することに主眼が置かれます。本書では、この点を強調したいので、実行機能という言葉を使います。

実行機能とはざっくり

目標を達成するために、自分の行いを抑えたり、切り替えたりする能力

社会生活にかせないもの

実行機能が高い人は仕事ができたり、健康な生活を送れたりする可能性が高い

他の動物に比べ、人間において特に発達している

この社会性についてはHumankindにあった「皆で(ありもしない)伝説を信じる能力」によって巨大社会を形成して他の種を圧倒した、という話とつながる気がしました。まさにヒト(ホモサピエンス)の性質を代表する特殊な能力かもしれません。

子供の実行機能、発達と結果の関係

子ども期において実行機能が低い子どもは大人になったときに以下のような点で問題を抱えやすい。

・健康面:

循環器系疾患のリスクが高い

肥満になりやすい

性感染症になりやすい

歯周病になりやすい

・依存症:

ニコチン依存症になりやすい

薬依存症になりやすい

・経済面:

年収が低い

社会的地位が高いとされる職業につきにくい

将来への資産運用ができない(貯金が少なく破産もしやすい)

犯罪面: 何らかの違法行為を行って、裁判で有罪判決を受ける可能性が高い

家庭面: 子どもがいる場合、シングルで育てることになりやすい

感情の実行機能をアクセルとブレーキの関係

実行機能はOOをしない、という制御も含まれます。この本ではブレーキとわかりやすく解説しています。 子供にお菓子を与えて「食べないで」と指示してから我慢できる時間を計測するマシュマルテストで調査したとか。(もちろん好みがあるので実際には様々な組み合わせで計測します)

いつから待てるようになるか

2歳くらいから芽生え始め、3−6歳で発達することが心理学者の実験でわかっているそうです。

2歳頃から少しずつ待てるようになり、3歳、4歳になると待つことができる時間が著しく延びます。ストラスブール大学のスティーランド博士のグループは、クッキーを2枚得るために目の前にあるクッキー1枚への欲求をどれだけコントロールできるかを調べました。その結果、2歳児は1分待つことができればよいほうで、3歳では2分程度、4歳では4分以上待つことができるようになることが示されています

ブレーキ、アクセル、防御力

実行能力は環境によって左右されることがわかっています。

ストレスに弱いと、前頭前野が働きにくくなり実行機能が落ちるためです。人間の前頭前野は司令塔ですがホルモンなど脳内物質に非常に弱く、ストレスがかかると動作が弱くなってしまうのはアルコールなどの効果でも広く知られているところです。

感情の実行機能の脳内基盤は、アクセルは報酬系回路、ブレーキは外側前頭前野

思考の実行機能の脳内基盤は、外側前頭前野と頭頂葉を含む中央実行系回路

前頭葉は青年期から成人期まで長い時間をかけて発達する

ただ、乳児期から前頭葉は機能しており、幼児期からその活動が強まる

本ではスティーブ・ジョブズのように衝動的でときに制御不能になるのに、目的があると自制心をキープするタイプの人も紹介していて、そんなに単純なことではないようです。

世代で変わっているか?

今時の子供は、という年輩の方からの意見があるようですが、本当に子どもの実行機能は昔と比べて低下しているのでしょうか。

アメリカの子どもでは、マシュマロテストの成績は50年前や30年前の子どもと比べて、現代の子どものほうが高いことを示し、日本でも信州大学の調査で変化があると報告があるそうです。この本では「報告は対象の子どもの数が少なく、一部の実行機能のみを扱っており、さらには、異なった時代の子どもを同じ条件で比較すること自体が難しい」として客観的な判定はまだムリとしています。 傾向と個人はまるで違ったりもしますので、あくまで個別の事として考えるほうが実利がありそうです。

非認知スキル、実行機能についてまとめ

記憶や認知などIQテストで測る認知能力と対象となる、非認知能力という考え方がある。 他者の気持ちや考えを”しる力、何が良くて何が悪いかを判断する力、他人と協力する力、コミュニケーションする力、空気を読む力など。 (もちろんIQと相互に関係するが見方として)

実行機能は「自分をコントロールする能力」2歳位までは低い。

実行機能の発達には、遺伝的要因と環境的要因の両方が関係

実行機能が大きく成長する3歳から6歳くらいの時期は、他の非認知スキルと共に、さまざまな能力が成長する時期。

成長期の環境、生活習慣で発達度合いが左右される

幼児教育施設や保育施設に行くこと自体が実行機能を向上させる

大人の実行機能を鍛えるのは簡単ではない(あまり変わらない)

本を読んで、子供の成長のお祝いに七五三があり,長い間3歳まで生存できれば大変めでたいとされていた事は、3歳頃まで生理的欲求(=生存)を最優先する本能が備わってて実行機能(=自制)はその後で、だったりしそうです。

また、小学校へ上がる歳が7歳なのも自己コントロール力が育ち落ち着いたころにバッファを持たせている(同学年でも成長に1年の差がある)ことを考慮した、合理的なシステムなのかな?と思いました。

よく言われることではありますが、実行機能の成長を考慮すれば特に3歳までは自由に、7歳くらいまでは、やはりのびのびと育てるほうがその後の成長や精神の安定には良いだろうことは容易に想像がつきます。

もーすこし調べてみた

実行機能障害の診断と治療

これ、日本でこの言葉があまり流通していない理由の1つかと思いますが、治療法(薬)がないそうです。 これまで日本で生きてきた感想に過ぎませんが、大抵の場合は病気と言われるものは薬が開発されないと病名や症状が周知されません。わたしは杉の他、複数の花粉症ですが子供の頃は根性が足りないから、と学校で先生にどやされていましたし耳鼻科でも内科でも適当な対応でした。(笑

何事も知名度というのは商品とその広告費の賜物という事でしょう。

さて、上記の記事ですが以下のように説明しています。

実行機能障害という診断名はありません。しかし、実行機能の幅広い範囲を調べる特定の検査はあります。これらのスキルには以下が含まれます。

注意

抑制制御

ワーキングメモリ

組織と計画

概念形成

セットシフト(あるタスクから別のタスクに移行する能力)

言葉とアイデアの創出

ということで、これらの良し悪しを見る観点を提案するけど、事実認識だっけね、ということです。

大乗仏教の国の日本ですから「じゃあいみねーじゃん!」って思う方が大半かと思いますが「知は力なり (by フランシス・ベーコン) 」です。

真っ暗闇を歩くか、サーチライトに照らされた場所を歩いて進むか、は大きな違いがあります。

重要なポイント

実行機能は「脳の管理システム」と考えることができます。

自制心、組織力、柔軟な思考力などのスキルが含まれます。

ADHD の人は実行機能に問題を抱えています。

付録:

(記事)非認知スキルとは何ですか?

この記事には重要なことが書かれています。

真に非認知的なスキルは存在しない

学習の認知的側面と非認知的側面は、どちらもそれ自体が困難です。認知的な用語では、たとえば、限られた精神的リソース、特に記憶にかかる圧力(または負荷)を指すことがあります。学習のこれらの認知的側面は、認知負荷理論(Sweller、1988)として知られるモデルにまとめられ、近年では負荷軽減指導(Martin&Evans、2018)を通じて発展してきました。これは、学生が認知プロセスに負担をかけない方法で学習するプロセスです。これらの相互に関連する理論を通じて、認知的手法と非認知的手法の両方を使用して負担を軽減、つまり文字通り負荷を軽くすることが可能になります。実際、このプロセスは、厳格な認知的・非認知的二分法全体、およびいわゆる進歩主義的教授法と伝統的教授法をめぐる議論にさらに疑問を投げかける可能性があります。

この区別は、いわゆる「ハード」認知能力と心理社会的または「ソフト」スキルとの間に誤った二分法を生み出すとも主張されている。人間の行動には認知を欠く側面はほとんどないため、それらをより適切に表現するには他の用語を使用する方が望ましいかもしれない。非認知スキルと実行機能の間にも明らかな関係があるが、後者は非認知(たとえば目標設定)と認知(作業記憶容量)の両方の要素を組み合わせたものである。しかし、注意を集中する能力でさえ、関連する非認知スキルであると考えられることが多いにもかかわらず、認知プロセスである。これが、認知/非認知の二分法に厳密に固執すると、しばしば混乱してしまう理由の 1 つです。また、高次機能(または実行機能)は、いわゆる認知スキルと非認知スキルの両方の側面を組み合わせたものであることがわかります。

考えるのが面倒なのはわかるけど、単純化して理解した気になるなよ!とクギを刺してくれていて、とても良い記事だと思いました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?