OFF-JTとOJTを通じて成長を促進!マイスターエンジニアリングの若手人材育成

マイスターエンジニアリングでは、若手社員の育成に力を入れています。

そこで今回は私、人財開発部 採用グループ所属・新卒入社1年目の岡田洋輔が、同じ人財開発部 部長の秋元 章吾さんにインタビューを実施!

当社の管理部門が人材の育成を重視する理由や、具体的な育成システムに関してお話を伺いしました。

MEの管理部門が人材育成を重視する理由とは?

岡田:

まず簡単に自己紹介をお願いいたします。

秋元:

マイスターエンジニアリング 人財開発部 部長の秋元と申します。人財開発部は、主に採用・研修・組織開発のような領域を管轄する部門となっております。本日はよろしくお願いいたします。

岡田:

ありがとうございます。本日は「管理部門における人材育成」というテーマでお話をお伺いしていきたいと思います。

管理部門には、総務・人事・採用・経理など、さまざまな機能がありますが、まずは当社の管理部門が人材育成に力を入れている理由を教えてください。

秋元:

人材育成が必要な背景としては、当社の事業内容が大きく関係しています。MEでは、お客様の職場に我々が正社員として雇用しているエンジニアを派遣し、サービスを提供する「技術パートナー事業」を行っており、現在1,000人ほどのエンジニアが在籍している状況です。

仕事の効率性と顧客に提供する付加価値を高めながら人材ビジネスを運用し、会社と働く社員の利益に繋げるためには、管理部門で働く数十名の社員1人1人がしっかりと活躍していく必要があるんですよね。

また、当社ではM&Aにも積極的に取り組んでおり、現在は16の企業にグループ会社として加わっていただいている状況です。

M&Aでは、契約に至るまではもちろん、その後グループとして同じ目線に立ちながら業務ができるように環境を整備していく過程も重要なんです。

例えば、経理・会計業務の連結、システムの入れ替え、人事制度のすり合わせといった、いわゆるPMI(Post Merger Integration)と呼ばれるようなプロセスですね。このPMIを進めつつ、グループ会社が事業を運営できるようにバックオフィスを支援していく業務を遂行するためには、“守りの管理部門”ではなく、常に最適なオペレーションや枠組みを考えて、いろいろな人を巻き込みながらそれを実現していく“攻めの管理部門”である必要があります。

それがグループ全体の成長力の源泉になると思っているので、そういう意味でも、まずは各人に成長してもらわないといけないといけないという背景もあるんです。

岡田:

なるほど。ちなみに秋元さん個人としては人材育成の必要性についてどのように考えていらっしゃいますか?

秋元:

特に若手社員の方々には成長していってほしいという気持ちがあります。

できれば、皆さんにMEで長く働き続けてもらいたいと思う一方で、今は転職が当たり前の時代になっています。

そんななか、いわゆる会社特有のスキルや知識しか身に付けられず、他のフィールドで活躍ができないような人たちにはなってほしくなくて。

僕自身、転職を何度か経験しているのですが、1社目のマッキンゼーには、若いうちに成長が促進されるカルチャーがありました。そういう文化の中で実際にスキルを身に付けることは、長期的にプラスになることを実感したんです。

だからこそ、みなさんにもそういう環境を提供したいという気持ちが強くありますね。

「目指すべき姿」の理解を深めるOFF-JT

岡田:

人材育成について、具体的にはどのような取り組みをされているのでしょうか?

秋元:

当社では、職場以外の場所でトレーニングや研修を受けていただきながら知識を身に付けるOFF-JTと、仕事の実践と振り返りを繰り返すOJTを通じて社員の方々の成長を促しています。

成長を目指して努力しようとした時、そもそも身に付けるべきスキルや、あるべき姿が自分自身の中で明確になっていないと、いくら行動しても正しい方向には進めませんよね。なので、当社では、まず1人1人の社員が目指すべき姿を明確にしたうえで、その目標を叶えるために必要な知識を深めるためのトレーニングを受けていただくOFF-JTを社員の成長を促すための第1段階として設定しております。

岡田:

まずは自分自身が成長するために何が必要かを把握して、基礎を固めることが大切なんですね。

秋元:

そうですね。当社では、他の人を巻き込みながら問題解決をしていけるような、汎用的なプロフェッショナル人材を育成するトレーニングも実施しています。研修は、問題解決思考や、自分の考えをしっかりと相手に伝えるデリバリー力、他者を説得したり仲間になってもらうような巻き込み力を身に付けられるような内容になっております。

もちろん、知識をインプットすることも大事なのですが、1つの場所に集まって座学を実施することで、他者の考え方を知ることができることにも大きな価値があると思います。

ハイボールの課題でスキル向上を目指す

秋元:

先にお話しした第1段階のOFF-JTで、自己成長に必要なスキルや取るべきアクションが理解できたとしても、やはりただ人から教わるだけではスキルや知識はちゃんと身に付いていきません。そこで重要となるのが次の第2段階にあるOJTです。

OJTは、実践と振り返りの繰り返しです。まずは「実践」として、スキルを伸ばすのに最適な仕事にチャレンジしていただきます。現状の能力レベルでストレスなく業務がこなせるような状態のことをよく「コンフォートゾーン」と呼びますよね。この状態は楽ではあるのですが、その状態に身を置き続ける限り、基本的に人のスキルは伸びていかないんです。スキル向上を目指すのであれば、多少戸惑いながらも頑張ればできる仕事、いわゆる「ハイボール」の課題に挑戦する必要があります。当社ではこのハイボールの課題に取り組んでいただくことを重要視しています。

岡田:

ハイボールの課題というと、具体的にはどのような仕事があてはまるでしょうか?

秋元:

その人のレベルに応じた非定型の課題ですね。

例えば、労務担当者が行う給与計算のような業務であれば、オペレーションの効率が上がる給与計算の仕組みを考えたり、ミスの可能性を最小限に抑えられるシステム導入を検討したりといった課題を設定していくんです。

もちろん、若手のメンバーの方には1人1人育成を担当する上司がついていますので、上司がその課題に対して責任を持ち、管理する体制も整えています。

岡田:

サポート体制があれば、安心して課題にチャレンジしていけますよね。ハイボールの課題を設定する際に気を付けなければいけない点はありますか?

秋元:

伸ばすべきスキルに繋がるような課題というのが大前提になります。また、課題に取り組む本人がやりがいを持って取り組めるテーマを設定するのも大切です。そのためには、目に見える成果を出せるような課題である必要があります。ちなみに、岡田さんが今取り組んでいるハイボールの課題はありますか?

岡田:

私にとっての直近のハイボールの課題は、まさに今こうやって取り組んでいる管理部門の記事コンテンツづくりですね。どんなコンテンツが効果的なのかを考えながら企画を練ることに難しさを感じながらも、頑張って取り組んでいます。

秋元:

何もないところから企画を作るためには高い思考力が必要ですよね、応援しています。

1on1で強み・弱みを理解し、次のアクションに繋げる

秋元:

OJTの段階におけるハイボールの課題への取り組みに対して、上司からの即時的なフィードバックや定期的な1on1を行うことも実践と同様に大切です。できたこと・できなかったことを言語化してお伝えするフィードバックは、自身の持つ強みをさらに伸ばしたり、弱みを改善するためのアクションを認知していただくことに繋がります。さらに、そのフィードバックを活かしながらまた新たな課題に取り組んでいただくサイクルを回していくことで、以前できなかったことがいつの間にかできるようになるという状況を目指しています。

岡田:

仕事に取り組むうえで「このやり方でいいのだろうか?」「どう進めるべき?」など疑問を抱く瞬間は必ずありますし、自分自身を客観的に見つめるのはなかなか難しいことでもあるので、1on1で振り返りができるのはいいですよね。こうした1on1は、実施している企業も多いと思うのですが、MEの1on1にはどのような特徴があるのでしょうか?

秋元:

1on1を開いてはいるものの、毎回仕事の進め方に関する相談で終わってしまうというケースも多いんです。結局のところ「業務の定例ミーティングの内容と変わらないじゃん」という状況に陥ってしまうのはよくある話なんですよね。

一方で、我々が実施している1on1は、特に「成長」という観点にフォーカスしています。

岡田:

確かに、私自身も上司と1on1をする機会がありますが、単なる業務改善の話で終わるのではなくて、どうしたらもっと成長していけるのかを一緒に考えていただけるので、すごく寄り添っていただいている感覚がありますね。

それに、1on1以外の場所でも普段からいろいろなフィードバックをいただけるのでありがたいです。

秋元:

当社で育成担当になる方に対しては、1on1の場だけではなくて、普段からタイムリーなフィードバックをしていただくようにお願いしています。

特によかったことはその場でフィードバックする方がいいんですよ。

客観的な目標設定を助ける「スキルマップ」

岡田:

先ほど「成長を目指すうえで、まずはゴールを設定することが重要」というお話がありましたが、そもそもゴールや目標はどのように設定すれば良いのでしょうか?

秋元:

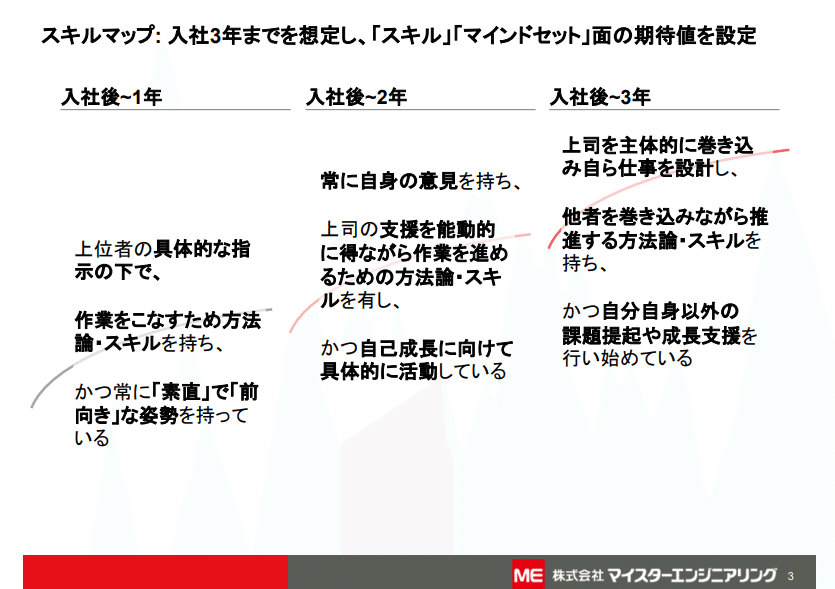

当社では、入社3年目までの社員の方を想定してスキルレベルの期待値を設定した「スキルマップ」というものを活用しています。

まず仕事をするうえでのマインドセットについては、当社の行動指針をベースにした基準を言語化しています。具体的に重視しているポイントをご紹介すると、顧客視点やオーナーシップを持って仕事をすること、真摯に課題に臨む姿勢、フィードバックを素直に受け入れて自己改善を図っていく力などですね。

ビジネススキルについては、問題解決に必要なスキルを中心に基準を設定しています。具体的には、自ら設定した課題に向けたアクションプランを練り、仕事を遂行する力、人を巻き込む力などです。また、特に若手の方については業務の効率化に必要なPower Point、Excelなどを使いこなす力も重視しています。

岡田:

仕事をするうえでの心構え、ソフトスキル、ハードスキルの3つの観点から、あるべき姿を示しているのがスキルマップなんですね。

秋元:

そうですね。スキルマップでは、年次ごとの目標レベルも定義をしているんですよ。定期的に実施する1on1では、このスキルマップと現在の状態を照らし合わせながら成長の度合いを確認していただくことで、より客観的に自身のスキルの習得状況を把握できます。

当たり前のことを実践し続けることが大切

秋元:

それぞれの仕組みを切り取って見てみると、どれも当たり前のことかもしれません。でも、意外とこれらを体系的に組み立てて実践できているケースはそこまで多くないんです。それを愚直にやっているのがMEの管理部門における育成体制の強みだと思っています。

岡田:

今回のお話で社員の成長を促していく仕組みの詳細だけでなく、どのような考えのもとでこの体制が作られているのかという部分までよく理解できました!

特に、ハイボールの課題や1on1でのフィードバックについては普段自分が体験していることとも重なるので、今日のお話をお伺いしていて納得感がありました。本日はありがとうございました。

#マイスターエンジニアリング

#ME管理部門採用

#社員インタビュー

#社内インタビュー

#新卒採用

#人材育成