南京戦に於ける上新河遭遇戦の死者に関する考察

百年非

2023年5月25日

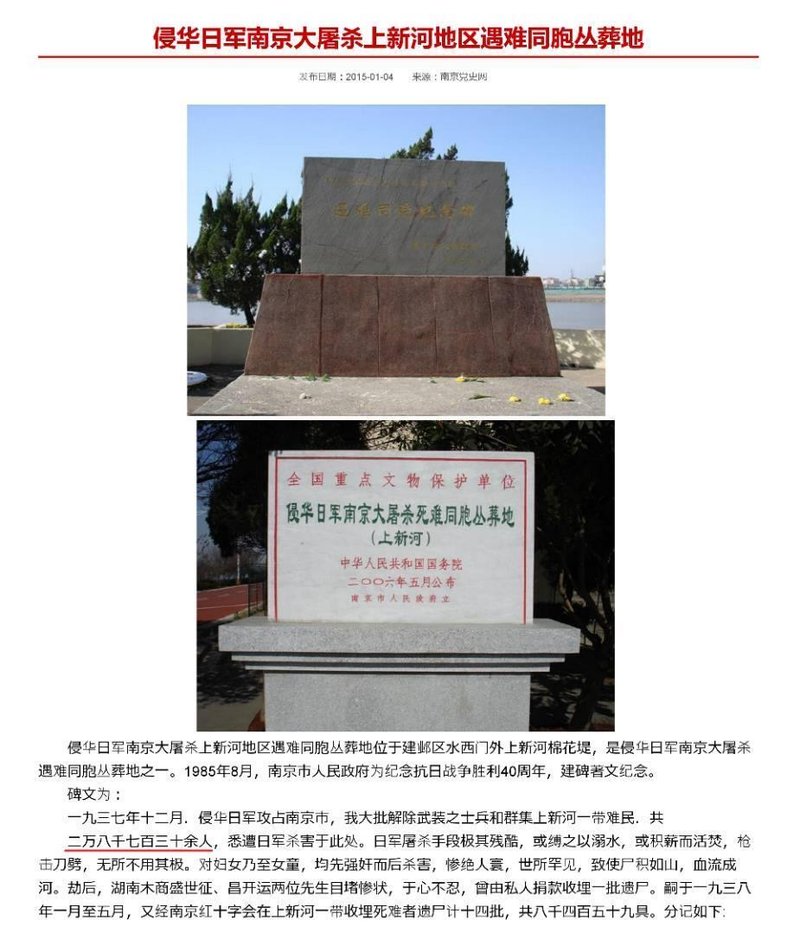

南京戦に於ける上新河遭遇戦の死者について、南京市政府傘下の「中国共産党南京市委員会党史工作弁公室」主催の「南京党史網」ウェブサイトが2015年1月4日、「侵華日軍南京大屠殺上新河地区遇難同胞叢葬地」という題名の文章を発表し、その中で「侵華日軍南京大屠殺上新河地区遇難同胞紀念碑」の碑文を引用して、次のように言っていた。「1937年12月、中国侵略の日本軍が南京市を占領し、武装を解除した数多くの我兵士や上新河一帯に集まっていた避難民合計28,730余人が悉くこの地で日本軍に殺害された。」(図1。http://dsb.nanjing.gov.cn/yzyj/jdyz/201501/t20150104_2083963.html)。紀念碑は南京市人民政府が1985年8月建てたものである。

事実は果たしてそうだろうか?以下の通り考察する。

考察一:上新河遭遇戦の死者数について

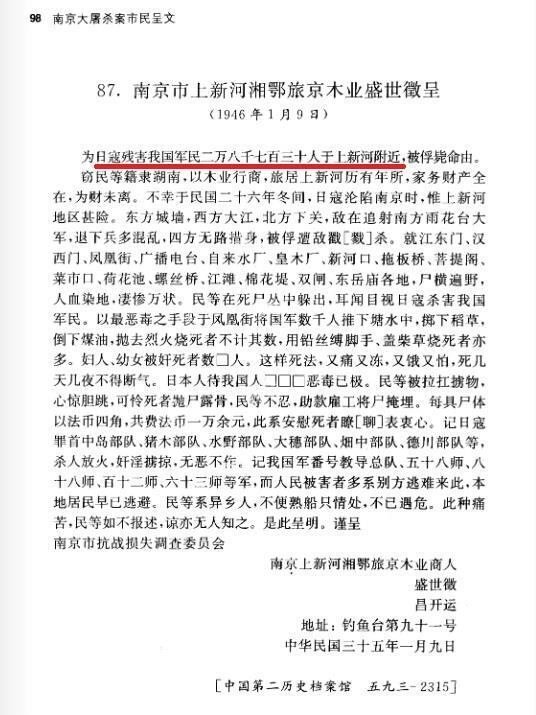

張憲文主編『南京大屠殺史料集』第23巻『南京大屠殺案市民呈文』(江蘇人民出版社・鳳凰出版社、2006年1月、ISBN 7-214-04245-2)の中に、「南京市上新河湘鄂旅京木業盛世徵呈」(南京市上新河在住湖南省出身木材商盛世徵の上申書。以下「上申書」と言う)があり、その落款の日付は民国35年(1946年。筆者注記)1月9日、提出者は盛世徵と昌開運の二人である。「上申書」に依ると、「日本軍が、我が国の軍人と民衆28,730人を上新河付近で惨殺した」、とのことである(図2)。

終戦後、南京市市長の馬超俊が1945年9月13日、『中央日報』に「告民衆書」(民衆に告げる書)を掲載し、日本軍による財産と生命の損失に関する証言等を市に提出するよう、市民に呼びかけた。同年11月7日、南京市政府、首都地方法院(裁判所。注記筆者)、中央調査統計局、軍事委員会調査統計局、首都警察庁、国民党南京市党本部、憲兵南京市区司令部、三民主義青年団南京支部など14の政府機関と団体の代表より構成する「南京調査敵人罪行委員会」が発足された。また、同年12月10日、中華民国行政院「抗戦損失調査弁法」の規定に基づき、南京市政府により「南京市抗戦損失調査委員会」が発足された。「上申書」は、盛世徵と昌開運の二人が連名で「南京市抗戦損失調査委員会」宛てに提出したものである。

首都地方法院検察処が、市民より寄せられた「貴重なる資料」(上申書、証言等)について、「一一審査」(「首都地方法院検察処奉令調査敵人罪行報告書」の用語、つぶさに精査する意。)を行なった。そして、「第一期資料審査完了」(「首都地方法院検察処奉令調査敵人罪行報告書」の用語)後、首都地方法院の陳光虞主席検察官が1946年2月、「首都地方法院検察処奉令調査敵人罪行報告書」(首都地方法院検察処が命令に基づく日本軍犯罪行為調査に関する報告書。以下「報告書」と言う)を纏め上げた。「報告書」は「上申書」を引用して、「上新河地区で殺害された人は2,873人。埋葬者の盛世徴と昌開運が証言した」と明確に記載してある(図3。https://www.saac.gov.cn/zt/2014-12/11/content_77643_6.htm)。このことから分かるように、盛世徴と昌開運が上申書の中で、上新河地区で日本軍に殺害された人は28,730人と証言したものの、首都地方法院検察処がつぶさに精査した結果、盛世徴と昌開運の言う上新河地区の死者数28,730人は著しく疑わしいものと判断し、最終的にその十分の一の「2,873名」と訂正・確定したのである。その判断の詳細理由は開示されていないが、盛世徴と昌開運の証言した死者数28,730人が完全に覆されたことは明らかで、争う余地のない事実である。

盛世徵と昌開運が「上申書」の中で証言した上新河地区の死者数28,730人が首都地方法院検察処により覆されたことについて、「報告書」に先立って、首都地方法院検察処の首席検察官陳光虞が1946年1月20日付で作成した「南京慈善機関曁人民魯甦等報告敵人大屠殺概況統計表」(南京慈善団体及び市民魯甦等が報告した日本軍大虐殺概況の統計表。図4。以下「統計表」と言う。http://www.gov.cn/

xinwen/2014-12/11/content_2789776.htm)の中から有力な傍証が得られる。

図4の「統計表」に依れば、下関区の死者数は26,100人となっていて、表に記載されている4つの万単位の数字の中で最も少ない数である。また、千単位の数字として、伍長徳証言の2,000余人、芮芳縁・張鴻儒・楊広才証言の7,000余人、無主孤魂之碑の3,000余人の三つがある。もしも、首都地方法院検察処がつぶさに精査した結果、盛世徴と昌開運が上申書で証言した「日本軍が、我が国の軍人と民衆28,730人を上新河付近で惨殺した」という事が本当であるならば、首都地方法院検察処が上新河一か所の死者数28,730人を「統計表」に記載しない筈はない。何故ならば、上新河一か所の死者数28,730人は上記三つの千単位の数字の合計12,000人の約2.4倍で、下関区の死者数26,100人より2,630人も多いからである。

上新河の一か所の死者数28,730人は、日本軍による「大虐殺」の非人道性と残虐性を糾弾する絶好の材料であるのに、何故首都地方法院検察処がこれを割愛して、「統計表」に盛り込まなかったのだろうか?

因みに、「報告書」と「統計表」は、1946年、中華民国司法行政部により極東国際軍事法廷国際検事団宛てに提出され、「報告書」は検察側書証第1706号、法廷証拠第327号、「統計表」は検察側書証第1702号、法廷証拠第324号として記録された。「報告書」と「統計表」という二つの公式書類は何れも、盛世徴と昌開運が証言した上新河の死者数28,730人を採用せず、精査により確定された2,873人を採用したのである。

なお、1946年8月29日、「統計表」が極東国際軍事法廷で朗読された(図四A)。「統計表」の英訳(図5。http://imtfe.law.virginia.edu/

collections/sutton/7/25/report-investigation-rape-nanking#)、和訳(図6。https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/10273908/7)に出てくる上新河の死者数は何れも2,873人で、28,730人ではない。中華民国司法行政部により提出された公式文書に於ける記述は、上新河遭遇戦の死者数は28,730人ではなく、2,873人である確固たる裏付けとなっている。

この他に、日本側一次史料の中から四つの詳細且つ有力な傍証が得られる。

傍証一。齋藤市平・赤城千代司『作戦要務令第二部ノ図解ト説明』(尚兵館、1942年1月5日)巻二「不期遭遇戦ニ於テ中隊長以下ニ決死的攻撃ニ依リ優勢ナル敵ヲ潰滅セル例」:「第十一中隊ハ六時三十分上河鎮(上河鎮は即ち上新河のこと。宋希濂『南京守城戦』(中国人民政治協商会議全国委員会・文史資料研究委員会・南京保衛戦編審組『南京保衛戦』に収録、中国文史出版社、1987年8月)参照。注記筆者)西南方約八百米揚子江ニ沿ウ無名部落ヨリ堤防上ニ出デントスルヤ突如約二万五千ニ達スル敵ノ大縦隊ニ遭遇ス。……斯クノ如キ中隊ノ決死的攻撃ニ依リ激戦実ニ四時間遂ニ敵ハ二千数百ノ遺棄死体ト多数ノ兵器、書類ヲ捨テテ潰走シ中隊ハ敵ノ軍旗二旈ヲ獲得セリ。」

傍証二。鵜飼敏定『歩兵第四十五聯隊史』(歩兵第四十五聯隊史編纂委員会発行、1981年8月10日):「(十二月十三日)六時三十分その尖兵が出発するや、直ぐ敵の将校斥侯と遭遇直ちに戦闘配置に着く。……戦闘が終わったのである。……あたりは死屍累々として広い田圃を覆うている。目を覆う惨状である。……敵の遺棄(遺棄、原書は「一」となっている。訂正筆者)死体 二千三百名。……十五日、師団長、旅団長並聯隊長の戦場視察があり、第十一中隊から、歩兵一ヶ小隊が出て戦場整理に当った。……戦場整理の結果、敵に遺棄したる死体は二千三百余、揚子江に流出せるもの多数。」

傍証三。上河鎮(上河鎮は即ち上新河のこと。宋希濂『南京守城戦』(中国人民政治協商会議全国委員会・文史資料研究委員会・南京保衛戦編審組『南京保衛戦』に収録、中国文史出版社、1987年8月)参照)遭遇戦に参加していた赤星昂が『江南の春遠く』(三田書房、1968年9月30日発行)の中で次のように書いている。「翌日、谷師団長、牛島旅団長、竹下連隊長の戦場視察があって、わたしは命により、小原部隊長とともに一個小隊をひきつれて、戦場整理にでかけた。……敵の死体は、道路を中心にして二千三百七十七を数えた。」

図7は歩兵第45連隊戦闘略図である。出典:板倉由明『「南京大虐殺」の真相(続)――ティンパーリーの陰謀――』(『世界と日本』No.420、昭和59年6月15日号、株式会社内外ニューズ。)

傍証四。日本軍第六師団歩兵第四十五聯隊第十一中隊上等兵福元続が1937年12月13日の日記の中で次のように書いている。「敵の死者は六千人余は有りとの事。」(図8。南京戦史編輯委員会《南京戦史資料集Ⅱ》、偕行社、1993年12月。)

福元続が更に1937年12月20日の日記の中で次のように書いている。「午後より上河鎮に行き敵の死者を数えて見る。一コ小隊程行って二千三百七十七人で有る。」(図9。南京戦史編輯委員会『南京戦史資料集Ⅱ』。)

福元続が13日の日記の中で「敵の死者は6,000人余」と言ったのち、20日の日記で「2,377人」と言い直したのは何故だろう。これについて、日本軍第六師団歩兵第四十五聯隊第十一中隊第一小隊第二分隊長・伍長宮園盛二が答えを出している。宮園盛二が1985年9月30日、浜崎富藏氏宛の手紙の中で次のように説明している。「十二月二十日、師団司令部より十二月十三日上河鎮付近戦闘に於ける敵の遺棄死体は過少報告せられているようだから、至急死体数を調査報告せよとのことでした。(十二月十五日師団長及び旅団長戦場視察所見)。中隊命令により、第一小隊長浜田准尉指揮の下、第一小隊は同日午后現場に急行、死体確認の調査を実施しました。調査の結果、死体総数弐千参百七拾七名を確認、師団司令部に再度報告されました。」(図10、南京戦史編輯委員会『南京戦史資料集Ⅱ』。)

首都地方法院検察処が1946年2月、つぶさに精査して確定した上新河の死者数2,873人に対して、日本軍が上新河遭遇戦一週間後の1937年12月20日、現場に行って再確認した死者数は2,377人であった。両者の差は僅か496人である。これを上新河地区の死者数の上限は2,873人、下限は2,377人と解釈して差し支えはないと言えよう。ともあれ、盛世徴と昌開運が証言したような万単位の数字ではなく、2000人台の千単位の数字であることは明らかである。

盛世徴と昌開運が証言した上新河地区の死者数28,730人はちょうど上限2,873人の10倍、下限2,377人の12倍である。歩兵一ヶ小隊は約50人。この50人が28,730人を2,377人と間違えて数えてしまったことはどう考えてもあり得ない。しかも、2,377人は二回に亘り数えた数字なので、間違いはないと断言してよい。もう一歩進んで言うと、敵を28,730人殲滅したこと自体は非常に立派な戦績となるので、「死体確認の調査を実施した」第一小隊長浜田准尉がこれを師団司令部に報告しない理由はどこにもない。この点からも気付くように、盛世徵と昌開運が証言した上新河地区の死者数28,730人は全く信憑性のない架空の数字で、いかに「上申書」が作為的偽証であるかが分かろう。

また、中国側一次史料より一つ有力な傍証が得られる。譚道平『南京衛戍戦史話』(東南文化事業出版社、中華民国35年7月)の「南京衛戍戦兵力傷亡概数統計表」に依れば、南京戦に於ける国軍第58師の戦前の兵力は7,000人で、戦死者・負傷者・行方不明者の数は3,000人である(図11)。

この3,000人は、負傷者と行方不明者が含まれている為、実際の死者数は、首都地方法院検察処により確定された2,873人と、日本軍が再確認した2,377人に近似し、そのどちらかであると考えられる。この点が示唆するように、上新河地区の死者数は絶対28,730人ではないことが明らかである。

譚氏は南京戦の時、「衛戍司令長官部参謀処上校科長」(防衛司令長官部参謀処上佐課長)の職にあった。譚氏が『南京衛戍戦史話・自序』の中で次のように書いている。「戦争が始まってから我が軍が撤退するまで、重要な会議が何度も開催されたが、私はよく出席し、傍聴したり、記録をとったりしていた。蒋介石の訓示の言葉は今でも鮮明に耳に残っている。」この記述から分かるように、譚氏は当時、中枢に身を置き、重要な職務を担当していたので、最も核心的な情報やデータに触れることが出来る人であった。故に、「南京衛戍戦兵力傷亡概数統計表」の「戦死者・負傷者・行方不明者の数3,000人」は非常に重要且つ貴重な傍証と言わねばならない。

ところが、摩訶不思議な事が起こった。1946年12月31日、陳光虞が法廷主任検察官と公訴人として、中華民国国民政府国防部審判戦犯軍事法廷(以下「南京軍事法廷」という)に於いて谷壽夫師団長を起訴した。原告側が「戦犯谷壽夫罪行総表犯罪詳情」の中で「集団虐殺」の証拠として「上新河で、……合計28,730人が殺害された」ことを列挙した(図12。張憲文主編『南京大屠殺史料集』第24巻『南京審判』、江蘇人民出版社・鳳凰出版社、2006年1月、ISBN 7-214-04233-9)。また、「戦犯谷壽夫罪行総表詳細証拠」の中で次のように立証していた。「詳細状況を目撃した盛世徵(男、55歳、木材商。住所釣魚台第90号。湖南省出身)と昌開運(男、62歳、木材商。住所上新河螺絲橋。湖南省出身)が証言し、事実であることは間違いない。」(図13)。つまり、法廷主任検察官の陳光虞が、盛世徵と昌開運の上申書の内容をそのまま採用し、10カ月前に彼が作成した「報告書」に於ける「上新河地区で殺害された人は2,873名」の結論を公然と覆し、かつて自ら否定していた28,730人という嘘の数字を密かに起訴書に紛れ込ませたのである。また、南京軍事法廷が1947年3月10日、「戦犯谷壽夫判決書」の付属書「関於集体屠殺」(集団虐殺について)(図14。張憲文主編『南京大屠殺史料集』第24巻『南京審判』)の中で、原告側提出の「戦犯谷壽夫罪行総表犯罪詳情」の内容をそのまま認めたのである。最も不思議なのは、裁判官、検察官、弁護士(特に、法廷が谷壽夫の為に指名した弁護士の梅祖芳と張仁徳)及び新聞等は「戦犯谷壽夫起訴状」、「戦犯谷壽夫罪行総表犯罪詳情」、「判決書」に見られる上新河一帯死者数28,730人という怪しい数字について、「報告書」を拠り所にして、検証を要求したり反対尋問したりせず、中華民国司法行政部が数カ月前、極東国際軍事法廷に「報告書」を提出したことさえまるですっかり忘れていたかのようである。裁判官、検察官及び弁護士がグルになっていたことは否められない。

以上の考察から分かるように、上新河地区の死者数28,730人は、10倍に膨らませてでっち上げられたものであり、1946年2月、首都地方法院検察処首席検察官陳光虞により否定され、2,873人と確定されたにも関わらず、南京軍事法廷は何の検証もせず、一切証拠無しで盛世徵と昌開運の言い分を鵜呑みにした。検証に耐えうる証拠のない「戦犯谷壽夫罪行総表詳細証拠」だけを取って見ても、南京軍事法廷の裁判は全く以て茶番劇以外の何物でもないことが分かる。

嘘の死者数28,730人が形成された一連の流れは次のように考えられる。

提出:盛世徵と昌開運の上申書(28,730人、図2)

⇩

否定:陳光虞「報告書」(2,873人、図3)

⇩

逆転:陳光虞等起訴側「犯罪詳情」(28,730人、図12)

⇩

決定:南京軍事法廷「判決書」(28,730人、図14)

上記流れに於いて、①嘘でっち上げの張本人は盛世徵と昌開運、②中心的な立役者は首都地方法院首席検察官、南京軍事法廷主任検察官の陳光虞、③誤審の上、谷壽夫師団長の冤罪を作ったのは南京軍事法廷であることは言うまでもない。従って、南京軍事法廷による裁判及びその判決は正当性が全くないものと言わざるを得ない。

冒頭の「侵華日軍南京大屠殺上新河地区遇難同胞紀念碑」の碑文を振り返って読むと、その「28,730余人」の書き方がまた奇妙である。盛世徵と昌開運が上申書で証言した「28,730人」に、南京市人民政府がわざわざ「余」の字を付け加えて、その数字の精確さの印象操作を行なっているのである。その苦心の程が容易に窺える。

考察二:上新河遭遇戦の死者の身元について

「侵華日軍南京大屠殺上新河地区遇難同胞紀念碑」の碑文に依ると、「28,730余人」は「武装解除した」「我兵士や上新河一帯に集まっていた避難民」とのことである。しかしながら、日本側の詳細な史料から分かるように、1937年12月13日の明け方、南京城城外南西の揚子江岸辺方向へ逃走する途中の国軍第74軍第58師の兵士が上新河一帯で日本軍第45聯隊に遭遇したことが分かる。当時、逃走中の国軍第58師の兵士は武器などを携帯していたため、日本軍と激しい遭遇戦が起こったのである。「武装解除」したら、国軍第58師の兵士が日本軍と激戦を繰り広げることが出来るだろうか?

また、『江南の春遠く』に依れば、上河鎮は焼け跡の部落で、人影はなく、部落の外の道路両側には広々とした田圃が広がっていて(図7)、「集まっていた避難民」なんか一人もいなかった。依って、上河鎮遭遇戦で死亡した人々が「武装解除した」「我兵士や上新河一帯に集まっていた避難民」ではなく、完全武装した国軍第58師の兵士であったことが明らかとなる。

高橋義彦氏(第六師団配属、独立山砲兵第二聯隊本部附中尉)の証言に依ると、「遺棄死体の服装は区々であったが、一般住民は混入しておらず、すべて武器を執った戦闘員であった。また、付近には住民は一人も居らなかった。」(畝本正巳『証言による「南京戦史」(6)』、偕行社機関誌『偕行』、1984年9月号)。

因みに、現在入手出来る中国側資料に依ると、1937年12月13日払暁、国軍第74軍第58師の兵士が南京城外西南方向の揚子江岸辺へ逃走した際、上新河一帯で下関方向に向かって進軍中の日本軍第45聯隊に遭遇し、激戦となった。しかし、この激戦に関しては、中国側の史料(資料)は簡単なもので、断片的な記述しかない。例①。『南京各軍師突囲概述』(張憲文主編『南京大屠殺史料集』第2巻『南京保衛戦』、江蘇人民出版社・鳳凰出版社、2005年7月、ISBN 7-214-03984-2):「第74軍、……13日(1937年12月13日。注記筆者)払暁、第51師の残存兵士の大部分が揚子江を渡ったほか、揚子江左岸に辿り着いた第58師の兵士は三分之一だけである。」例②。『南京抗戦親歴記』(張憲文主編『南京大屠殺史料集』第2巻『南京保衛戦』):「もうすぐ上新河に到達する時、夜が明けようとしていた。突然、前方から断続的な銃声が聞こえてきた……道路やその両側に、大勢の犠牲者が横たわっていた。」例③。張憲文主編『南京大屠殺史』(南京大学出版社、2014年11月、ISBN 978-7-305-14037-2):「11日(1937年12月11日。注記筆者)、第6師団左翼主力の歩兵第45聯隊が……下関へ進軍。13日早朝、下関へ進軍中の日本軍が上河鎮一帯で、下関から引き返し正面から包囲を突破しようとする中国軍一万人以上と遭遇戦になった。戦闘は非常に激しかった。中国軍は、大勢の死傷者が出たものの、日本軍に大きな打撃を与えた。日本軍歩兵第45聯隊第3大隊第11中隊長の大薗大尉等が戦死し、数十人が負傷した。」例④。『血戦水西門』(https://www.krzzjn.com/show-911-106797.html):「この日(1937年12月12日。注記筆者)の夜、退却する守衛軍2,000余名が上河鎮一帯で日本軍歩兵第45聯隊第3大隊に遭遇した。守衛軍は直ちに道路両側の防御施設に入り、敵軍が近づけて来ると奇襲をかけるのを待っていた。日本軍第11中隊が南京城を攻略した勢いに乗じて(南京が攻略されたのは13日夕刻。12日の夜、南京はまだ陥落していない。注記筆者)、意気揚々と行進している。「突撃!」命令が下された。守衛軍が先に発砲し、敵の中隊長を射殺した。その後直ぐ、日本軍と激しい白兵戦となった。日本軍が泡を食って、慌てて応戦したが、大勢の死傷者を出した。」

上記四つの例の記述に見られるように、国軍と日本軍が上新河一帯で遭遇戦となり、避難民が巻き込まれるようなことはなかった。故に、上新河遭遇戦の死者は、「軍人と民衆」ではなく、全部国軍の兵士(戦闘員)であった。

考察三:上新河遭遇戦の死体の埋葬について

張憲文主編《南京大屠殺史料集》第24巻《南京審判》に収録されている南京軍事法廷「戦犯谷壽夫判決書」の付属書「集団虐殺について」(図14)に依ると、1937年12月中、上新河地区で軍人と民衆28,730人が「虐殺」され、全ての死体は湖南省出身の木材商盛世徵と昌開運の二人が人夫を雇って埋葬した、とのことである。

しかし、「全ての死体は湖南省出身の木材商盛世徵と昌開運が人夫を雇って埋葬した」との主張は非常に疑わしい。

一、さまざまな資料に依ると、当時、主として赤十字や慈善団体等が死体埋葬作業を組織的に行なっていた。その中には、世界紅卍字会南京分会救済隊掩埋組がある。世界紅卍字会南京分会が首都地方法院検察処に「世界紅卍字会南京分会救済隊掩埋組掩埋遺体具数統計表」を提出した(図15。https://www.saac.gov.cn/zt/2014-12/10/con

tent_77341_6.htm)。

「世界紅卍字会南京分会救済隊掩埋組掩埋遺体具数統計表」に依ると、紅卍字会の掩埋組が1938年1月10日、上新河黒橋という場所で死体を998体埋葬した(図16)。

尚、筆者が集計したところ、「世界紅卍字会南京分会救済隊掩埋組掩埋遺体具数統計表」の埋葬場所欄に、「上新河」三文字の付く場所で埋葬された死体数は合計8,457体に達する。どうして上新河地区「全ての死体は湖南省出身の木材商盛世徵と昌開運が人夫を雇って埋葬した」と言えるのだろうか?従って、南京軍事法廷の「戦犯谷壽夫判決書」に謳われている、上新河地区「全ての死体は湖南省出身の木材商盛世徵と昌開運が人夫を雇って埋葬した」ことは、決して成り立たないのである。

また、中華民国司法行政部が、「世界紅卍字会南京分会救済隊掩埋組掩埋死体具数統計表」を極東国際軍事法廷国際検察団宛に提出し、法廷に検察側書証第1704号、法廷証拠第326号として記録された。その和訳は図17(https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/10273906/2)、英訳は図18(https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/10273905/2)を参照下さい。

前述の如く、中華民国司法行政部が公式文章を以て極東国際軍事法廷に対して、世界紅卍字会南京分会救済隊掩埋組が上新河地区で死体埋葬作業を行なっていたことを証言した。これは、裏を返せば、上新河地区「全ての死体」は湖南省出身の木材商盛世徵と昌開運が人夫を雇って埋葬したとの主張は嘘である反証となっている。

二、世界紅卍字会南京分会1937-1945年の「慈善事業報告書」に依れば、同会は上海分会の支援を受けて、「掩埋班を拡充、600名まで増員」し(図19。曹必洪編「日本侵華図志」第16巻「南京大屠殺」、山東画報出版社、2015年5月、ISBN 7-547-41471-0)、南京陥落後の四か月の間に、合計43,121体の死体を埋葬し、平均1人当たり72体を埋葬した。単純にこの割合で計算すれば、盛世徴と昌開運が28,730体の死体を掩埋するために、約400名の人夫を雇うが必要がある。盛世徴と昌開運の二人が本当に400名の人夫を雇ったならば、その人夫数は世界紅卍字会南京分会という団体の救済隊掩埋組の人数に匹敵する。しかし、盛世徴と昌開運の二人の個人が当時、南京市郊外の上新河地区でこれほど多くの人夫を雇って死体掩埋作業を行なうことが出来ただろうか?大きな疑問が残る。更に、「上申書」には、雇われた人夫の氏名と人数、埋葬期間、埋葬場所等の裏付け情報は一切記載されておらず、簡単な集計表すら無く、ただ漠然とした28,730体という膨大な数字だけが強調されている。このため、「上申書」の真実性と説得力に大きな疑問があり、「上申書」は終戦後になって、でっち上げられたものと言わざるを得ない。

結論:

一、南京戦に於ける上新河遭遇戦の死者数は、「28,730余人」(侵華日軍南京大屠殺上新河地区遇難同胞紀念碑)でもなく、「28,730人」(南京市上新河湘鄂旅京木業盛世徴呈、南京軍事法廷による「戦犯谷壽夫判決書」)でもなく、実際のところは「2,873人」である(陳光虞「報告書」)。

二、この「2,873人」の死者は、日本軍により「虐殺」されたのではなく、上新河遭遇戦で自ら日本軍と戦って命を落としたのである。

三、この「2,873人」の死者は、「武装解除した」「我兵士や上新河一帯に集まっていた避難民」(侵華日軍南京大屠殺上新河地区遇難同胞紀念碑)、「軍人と民衆」(南京市上新河湘鄂旅京木業盛世徵呈、南京軍事法廷による「戦犯谷壽夫判決書」) ではなく、全員国軍第74軍第58師の逃走した軍人である。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?