盧溝橋事件に関する一考察

百年非

2024年6月4日

盧溝橋(注1)事件は、日中全面戦争の導火線となった重要な出来事であるだけでなく、その後の日中全面戦争の性格および日本の国運を左右する性質を持つ、近代戦争史上の一大重要事件である。

蘆溝橋事件は、軍の中央・現地の不拡大方針にもかかわらず拡大の一途をたどり、さらには、支那事変、大東亜戦争へと展開して我が国を未曾有の敗戦に至らしめた原点となっているにもかかわらず、今なお巷では、解明されない多くの疑問を残したまま半世紀が過ぎ、中学校、高等学校の教科書も、あえて衝突の原因についてはふれず、その後の支那事変を侵略戦争と決めつけて記述し、この真相にふれることは、一種のタブーともなっているのが今日の現状である。(注2)」また、「蘆溝橋事件が中国側の第一発によって起されたものであったということは、当事者部隊に関連する我々及び先輩期の方々にとっては、常識であるのにも拘わらず、有力な政治家・評論家等が未だに曖昧な認識であることは、国家にとって大問題である。(注3)

最初の発砲の犯人像については、極東国際軍事裁判(東京裁判)において真相が究明されず、勝者の立場からの判決が下された。この点について、中村粲氏は以下のように指摘している。

判決文の盧溝橋事件の説明には支那駐屯日本軍の数をはじめ大小の誤りや虚偽が含まれてゐるが、最も奇妙なことは、最初の不法射撃について何等言及する所なく、ただ「緊張と不安の雰囲気の中で」事件が発生したといふ漠然たる表現に留ってゐる点である。満洲事変の発端となった柳条溝の満鉄爆破については日本軍部の謀略として厳しく責任が追及されたのに比べて、蘆溝橋の発砲者が何者であったかは殆ど追及されることなく、緊迫した状況を作り出した日本側に責任がある、と云ふ風に論理のすり替えが行なわれたのであった。

それは何故か。恐らく、最初の発砲者について深く追及を進めて行くと、中国側に不利な証拠が出てくることを惧れたためであらうと思われる。因みに東京裁判での中華民国代表判事の梅汝敖(敖は璈の誤り。注記筆者)は、裁判終了後、中共側に走った人物です。……それにしても、満洲事変段階では満鉄爆破事件を執拗に追及して事変の歴史的背景に対する検討を無視した裁判所が、支那事変段階では逆に日支衝突の直接原因である不法射撃については深く問はず、事件の背景を重視する裁判姿勢を採ったことは、飽く迄も日本を有罪にせんとする意図に出たことは疑ひの余地もなく、斯かる裁判基準に於けるダブル・スタンダードは、東京裁判が結局は政治裁判であり、政治的復讐劇以外の何物でもなかったことを遺憾なく物語ってゐる(注4)。

盧溝橋事件を火災に例えるならば、最初に発砲した者が放火者であることは言うまでもない。放火者は放火罪に問われ、火災による損害の責任を負わなければならない。したがって、放火者を特定することは、火災の真相を解明する上で非常に重要である。しかし、残念なことに、日本では自虐史観が広まり、盧溝橋事件で発砲した犯人の追及をせず、自虐的な自己反省(日本側責任説)に陥っている歴史観がある(注5)。盧溝橋事件の真相解明には、最初に発砲した者を特定することが極めて重要である。日本の自虐史観はこの点を曖昧にしているため、事実を明確にする責任ある歴史探求が必要である。

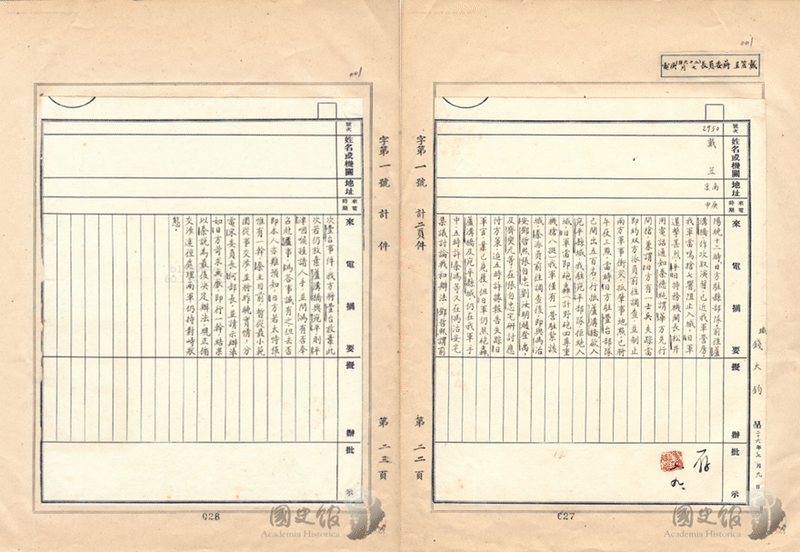

1937年7月7日深夜、一体、誰が最初に発砲したのか。人々を酷く悩ませるのは、決め手となる証拠はこれまで明らかになっていなかったことである。幸いなことに、2016年11月以降、台湾の「国史館檔案史料文物査詢系統」(Academia Historica Collections Online System、https://ahonline.drnh.gov.tw)は、中華民国政府の公文書を一般公開している。その中で、盧溝橋事件発生直後、中国軍首脳などが蒋介石氏に送った電報、または政府関係省庁の責任者間でやり取りされた電報などが貴重な一次史料として含まれている。本考察文は、1937年7月8日(事件発生の翌日)に、中国軍(主に第29軍)の首脳と蒋介石氏および政府役人との間で取り交わされた電報などを時系列に整理し、盧溝橋事件における最初の発砲の真相や、同事件が日中全面戦争へと発展した背景にある蒋介石氏の初動期における野心的な戦争準備などについて考察するものである。

電報①

1937年7月「斉辰」(8日午前7~9時)の時間帯に、宋哲元氏(第29軍軍長兼冀察政務委員会委員長)が蒋介石氏(中華民国の最高指導者)に緊急電報を送った(図1参照)。この急電は、第29軍首脳が蒋介石氏に送った事件発生報告の一番初めの電報と思われる。その内容は以下の通りである。

日本軍の豊台駐屯部隊は、砲4門、機関銃8丁、歩兵500余名を以て7日夜12時から、夜間演習を口実として我が方に向かって射撃し、我が蘆溝橋城(宛平県城)を占拠しようと、該城を激しく包囲攻撃し砲撃した。我が蘆溝橋駐屯部隊の一個大隊は正当防衛のため、立ち向かわざるを得ず、現在も対峙中である。事態を拡大せず、可能な限り冷静に対応する以外に、如何に対処すべきか、ご指示乞う(注6)。

寸評。宋哲元氏のこの電報は、以下の問題点がある。

問題点① 宋哲元氏は最初の発砲を日本軍によるものと断定している。しかし、後述の電報⑥によると、実際は中国軍(第29軍)が先に日本軍に対して発砲したのである。

問題点② 日本軍演習部隊が「7日夜12時から」、「砲4門、機関銃8丁、歩兵500余名」で中国軍に射撃した云々は全くの虚偽情報(情報操作)である。第一.後述の電報⑥によると、日中双方の代表者が「事件現場に到着したのは午前3時近くだった。その時、日本軍の豊台駐屯部隊は500名を動員し、……日本軍は直ちに砲撃を開始した(野砲4門、重機関銃8丁)。」つまり、宋哲元氏は8日午前3時ごろの出来事(あったとしても)を「7日夜12時」に前倒しし、中国軍の不法射撃の責任を日本軍に転嫁することで、日本軍が盧溝橋事件の第一砲を放ったとし、彼らを悪者にしようとしている。第二.日本側の資料によると、7月7日夜、事件発生時、夜間演習を行った河辺旅団第一聯隊第三大隊第八中隊の兵力は135名(将校2名、准士官・下士官兵133名)しかいなかった(注7)。このため、宋哲元氏の電報の内容は事実を歪曲し、恣意的に事件の経過を捏造しており、日本軍に濡れ衣を着せようとする意図が明白である。

上記電報①受信後、蒋介石氏の侍從室が電報の内容を以下のように要約した上、蒋介石氏に上呈した(図2参照)。

日本軍の豊台駐屯部隊は7日夜12時から、夜間演習を口実として我が方に向って射撃してきた。そして、蘆溝城(宛平県城)を占拠しようと企て、該城を激しく包囲攻撃し砲撃した。我が蘆溝橋駐屯部隊の一個大隊は正当防衛のため、立ち向かわざるを得ず、現在も対峙している。如何に対処すべきか、ご指示乞う(注8)。

寸評。来電の内容と比べると、上呈版電報の内容が大幅圧縮されたものの、最初の発砲を日本軍によるものと断定している部分は変わっていない。

電報②

1937年7月「庚辰」(8日午前7~9時)の時間帯に、黃紹竑氏(湖北省政府主席兼任湖北省保安司令)が劉君実氏(劉光。陸軍中将、軍事委員会弁公庁副主任)経由蒋介石氏に以下の電報を送った(図3参照)。

(1)紹文(秦徳純の字は紹文。第29軍副軍長兼北平市長。以下同じ。注記筆者)と治安(馮治安。第37師師長兼河北省政府主席。以下同じ。注記筆者)の話によれば、昨(7日。注記筆者)夜、日本軍が蘆溝橋鎮に強引に侵入し、我が蘆溝橋駐屯部隊と衝突が発生した。調べたところ、我が軍の死傷者は180名余りである。日本軍が蘆溝橋鎮に侵入しようと企て、我が軍に撤退を求めた。これに対し当方は絶対に撤退しないと答えた。このため、現在も対峙中である。

(2)秦は、日本軍が数日にわたって示威行動を行っている。今回、蘆溝橋での衝突は日本軍の計画的な行動であると述べた。

(3)我が軍は正当防衛を決定し、士気が非常に高まっている(注9)。

寸評。電文の内容から分かるように、秦徳純氏は日本軍の盧溝橋城内への強引な侵入を盧溝橋事件の原因と認識し、盧溝橋事件を日本軍の計画的な行動であると決め付けている。しかし、後述の通り、これは事実を歪曲したものであり、著しく信憑性に欠ける。

電報③

1937年7月「斉午」(8日午前11~午後1時)の時間帯に、宋哲元氏が閻錫山氏(国民政府軍事委員会副委員長)に上記電報①とほぼ同じ文面の電報を送った(図4参照)。その内容は以下の通りである。

日本軍の豊台駐屯部隊は、砲4門、機関銃8丁、歩兵500余名を以て、7日子時(7日午後11時~8日午前1時。注記筆者)から、夜間演習を口実に、我が蘆溝橋城(宛平県城)を占拠しようと企て、該地を激しく包囲攻撃し砲撃した。我が蘆溝橋駐屯の一個大隊は、正当防衛の為、已むなく陣地を固守し対応せざるを得ない。現在は依然対峙中である。また、北平市市内と郊外は8日から臨時の戒厳令が発令された(注10)。

寸評。この電報は、内容が基本的に上記①の電報と同じであるものの、「我が方に向って射撃してきた」という重要な記述が欠落している点が不思議である。仮に日本軍が実際に中国に向かって最初に発砲したのであれば、中国側はこれを反日プロパガンダの格好の材料として直ちに騒ぎ立て、広く喧伝し、激しく日本側に抗議するはずである。特に抗日が盛んに叫ばれている一触即発の険しい情勢の中で、このような重大な行為が黙殺されることは考えにくい。しかし、宋哲元氏が閻錫山氏に送った電報にはこの記述が消えていた。宋哲元氏が事実を隠そうとしたのか、あるいは嘘をつくことへの後ろめたさを感じたのか、さまざまな推測を呼び起こす。実際のところ、情報戦においてどのような意図や背景があったのかは定かではないが、この消えた記述が何を意味するのかを慎重に考察する必要がある。歴史の真実を解明するためには、こうした細部の検証が欠かせない。

電報④

1937年7月「庚未」(8日午後1~3時)の時間帯に、郭殿丞氏(陸軍少將)が劉光氏に次の電報を送った(図5参照)。

7日夜12時、日本軍の一個中隊が蘆溝橋郊外で演習中、突然銃声が聞こえ、直ちに集結点呼したところ、一人が不在であった。日本軍は、発砲した者が城内に入ったと判断し、部隊を率いて城内に入って捜査することを要求した。我々は、深夜であることから、丁重に断った。日本の松井武官(松井太久郎氏は武官ではなく、北平特務機関長であった。以下同じ。注記筆者)は電話で、許可しなければ宛平城を軍事包囲すると通告してきた。日本軍はすぐ、包囲前進した。その後双方は人員を派遣し、調査と阻止に当たらせた。今朝4時頃、煤門(阜成門は別名煤門。煤門は東門の誤りと思われる。電報⑤を参照のこと。注記筆者)外で突然銃砲の轟音が鳴り響いたが、我々は反撃しなかった。続いて西門外でも銃砲の轟音が沸き上がり、砲火は激しさを増した。我々は正当防衛の為、初めて反撃に出た。我々の被害は重大であった。交渉は一時停止した模様で、両者が部隊を動員しているところである(注11)。

寸評。郭殿丞氏は、銃声が中国軍によるものであるとは明確に断言していないが、日本軍によるものであるとも述べていない。しかし、「発砲した者が城内に入ったと判断する」という日本軍側の主張を伝える形で、事件の重大性を意識しつつ、銃声は中国軍が放ったものだと遠回しに示唆している可能性も充分に考えられる。

電報⑤

1937年7月「斉申」(8日午後3~5時)の時間帯に、馮治安氏・張自忠氏(第38師師長兼天津市長)・秦徳純氏の三人が連名で蒋介石氏と馮玉祥氏(国民政府軍事委員会副委員長)に以下の電報を送った(図6参照)。

(1)7日夜12時、日本軍の一個中隊が蘆溝橋城外で演習中、銃撃が聞こえ、集結点呼したところ、兵一名の不足が発見された。

(2)日本武官の松井(松井氏は武官ではなく、特務機関長である。注記筆者)は、銃声は蘆溝橋城より起こったものと言って、軍隊を率いて城内に入って捜査することを要求してきた。

(3)我が蘆溝橋駐屯部隊は、深夜にあたり、日本軍が城内に入ると、地方の不安を引き起こすし、且つ我が兵士が睡眠中で、銃声は我々が放ったものではないことを理由にそれを拒否した。しかし、当該武官は蘆溝橋城を包囲前進する態勢をとるよう、日本軍に命令した(松井氏は北平特務機関長で、大使館の武官ではない。松井氏は駐屯軍に命令を出すことも、駐屯軍を動かすこともできない。注記筆者)。日本側と協議の結果、双方が人員を派遣して現地に行って調査することが決められた。

(4)日本側が派遣した寺平補佐官が蘆溝橋城到着後、依然として入城捜査を固持した。我々はそれを認めなかった。協議の最中、東門外で突然銃砲声が盛んに鳴り響き、続いて西門外でも砲声と機関銃声が沸き上がった。我軍は反撃しなかった。やがて、砲火がいっそう激しくなった。我軍は正当防衛の為、始めて反撃に転じた。我軍は死傷者70~80人が出た。相手も死傷があった。

(5)目下、日本側が我が軍に対し、事態の拡大を避けるため、先に蘆溝橋城外に撤退するよう要求している。しかし、我々は国家の領土と主権が関わる事柄のため、安易に放棄することは出来ない。現在も対峙中。

(6)相手がこれ以上圧迫すれば、正当防衛の為、力を尽くして立ち向かわざるを得ない(注12)。

上記電報⑤受信後、蒋介石氏の侍從室が電報の内容を以下のように要約した上、蒋介石氏に上呈した(図7参照)。

(一)7日夜12時、日本軍の一個中隊が演習中、銃撃が聞こえ、集結点呼したところ、兵一名の不足が発見された。

(二)日本武官の松井が軍隊を率いて城内に入って捜査することを要求してきた。

(三)我が蘆溝橋駐屯部隊は、兵士が睡眠中であり、銃声は我々が放ったものではないため、それを拒否した。しかし、当該武官は、蘆溝橋城を包囲する態勢をとるよう日本軍に命令した。協議の結果、双方が人員を派遣して調査することが決められた。

(四)日本側が派遣した寺平補佐官が依然として入城捜査を固持した。我々はそれを認めなかった。協議の最中、東門外で突然銃砲声が盛んに鳴り響き、続いて西門外でも砲声と機関銃声が沸き上がった。我軍は初めて反撃に転じ、死傷者が70~80人出た。相手も死傷者があった。

(5)現在も対峙中。

(6)相手がこれ以上圧迫すれば、力を尽くして立ち向かわざるを得ない(注13)。

また、電報⑤と同じ時間帯(8日午後3~5時)に、馮治安氏・張自忠氏・秦徳純氏の三人が連名で、上記電報⑤と全く同じ内容の電報を閻錫山氏にも打電した(図8参照)。原文と和訳は上記電報⑤を参照のこと。

電報⑥

1937年7月「庚申」(8日午後3~5時)の時間帯に、戴笠氏(軍事委員会調査統計局第二処処長)が蒋介石氏に、盧溝橋事件を詳しく伝える長電を送った(図9参照)。その全文は以下の通りである。

以下は北平8日13~15時発電報の内容。7日夜12時、日本軍の宛平県駐屯部隊が蘆溝橋(宛平県管轄)に行って、攻撃演習を実施し、我が軍の兵舎に接近してきた。我が軍は銃を7発発砲し、城内への進入を阻止したが、日本軍の反撃は激しかった。この時、北平の日本特務機関長である松井が秦徳純に電話し、中日両軍の間で衝突が発生し、中国軍側が最初に発砲したと通報し、また、同時に日本側の軍官一名が行方不明になった旨を伝えた。秦は未だ情報を入手していないと表明し、その場で双方が人員を派遣して調査し、両軍の軍事衝突を制止することが決められた。事件現場に到着した時は午前3時近くであった。その時、日本軍の豊台駐屯部隊は500名を動員し、蘆溝橋に到着したところで、行方不明の軍官を捜索するため宛平県城に入ろうとしていた。我が宛平駐屯部隊はそのような者はいないと返答し、入城を拒否した。すると、日本軍は直ちに砲撃を開始した(野砲4門、重機関銃8丁)。我が軍は反撃せず、日本軍が接近してきた時に始めて発砲した。我が軍は盧溝橋城に一個大隊しか駐屯していない。秦は調査人員を派遣した後、馮治安、鄧哲熙(河北省高等法院院長兼綏靖公署軍法処処長。注記筆者)、張自忠、劉汝明(第143師師長兼チャハル省主席、注記筆者)、趙登禹(第132師師長、注記筆者)、斉燮元(冀察政務委員会常務委員、注記筆者)らと共に張自忠宅で対処策を協議した。参加者各位は非常に緊張していた。午前4時前まで、両軍はまだ元の陣地に留まっていた。日本軍も敢えて危険を冒して城内に入ることはしなかった。午前5時頃、行方不明だった日本軍の軍官が見つかったが、日本軍は砲撃を続けていた。本日(8日。注記筆者)朝7時現在、宛平は大きな損害を蒙り、死傷者数は不明である。しかしながら、蘆溝橋と宛平県城は依然として我が軍の掌握中にある。午前5時頃、秦、馮、劉、張、趙、斉、鄧哲熙、熊少豪などが再び馮治安宅に集まり、戦争か和平かの解決策を議論する会議を開いた。会議中、鄧哲熙と馮治安は特に激しい態度を示した。鄧は以下のように発言した。日本側は、宋委員長が中央により行われる国選と強化訓練、通行や道路建設、開鉱の中止などに賛成し、北平への帰還を遅らせることを理由に、漢奸の便衣隊を扇動して、北平・天津・保定などで暴動を起こそうとしたが、その計画は失敗に終わった。また、最近、蒋委員長が電報で宋に対して、魯、韓、そして馮師長と共に廬山に来るよう命じたことから、日本軍側は第29軍のメンバーに失望しており、彼らを追放することを決め、日本軍に中日衝突を引き起こさせることも厭わなかった。前回の豊台事件では、我々は豊台を放棄したが、今回も蘆溝橋と宛平を放棄すれば、平津の要衝が敵の手に渡り、やがては北平の放棄も迫られることになり、少しずつエスカレートし、平和な日が遠のいてしまう。屈辱的な和平を選ぶより、抵抗すべきだ、と述べた。鄧が馮に対して、蒋介石に呼ばれたが廬州に行く予定か、と尋ねた。馮は、呼ばれてはいるが、行くかどうか自分自身も分からない。日本側が何故こんなに暴走するのだろう。彼らが強気に出るなら、それに立ち向かうほかない、と答えた。熊は、最近の中日交渉を見ると、各国の外交官は我々に対して非常に同情的だ、と述べた。斉燮元は、時期が迫っているので、戦争か和平かの選択をしなければならないが、まず十分な準備が必要だ、と述べた。秦は、現時点では最小限の範囲内で交渉を行い、昨夜の実情を宋委員長や何部長に打電し、解決策を仰ぎ、日本側が過度な要求をしてくるなら、それに真っ向から対抗することを提案した。最終的には、秦の意見が採用された。現在、交渉の道を探して解決しようとしているが、両軍は現在も対峙中である。別の情報によると、我が軍の死傷者は約70〜80名程だった。上記情報は、私のところの北平地区通信員である熊少豪(冀察外交委員会委員)からの報告に基づくものである(注14)。

図9は着電した電報の原本である。図10は、図9の電報を蒋介石氏に上呈するために清書・抄録され、侍従室第一処主任の銭大鈞氏が7月9日に蒋介石氏に上呈したものである。その内容は以下の通りである。

7日夜12時、日本軍の豊台県駐屯部隊が蘆溝橋に行って、攻撃演習を実施し、我が軍の兵舎に接近してきた。我が軍は銃を7発発砲し、城内への進入を阻止したが、日本軍の反撃は激しかった。北平の日本特務機関長である松井が秦徳純に電話し、中国軍側が最初に発砲したと通報し、また、同時に日本側の兵士一名が行方不明になった旨を伝えた。その場で双方が人員を派遣して調査し、両軍の軍事衝突を制止することが決められた。事件現場に到着した時は午前3時近くで、日本軍の豊台駐屯部隊は500名を動員し、蘆溝橋に到着したところで、宛平県城に入ろうとしていたが、我が宛平駐屯部隊は入城を拒否した。すると、日本軍は直ちに砲撃を開始した(野砲4門、重機関銃8丁)。我が軍は盧溝橋城に一個大隊しか駐屯していない。秦は調査人員を派遣した後、馮治安、鄧哲熙、張自忠、劉汝明、趙登禹及び斉燮元らと共に張自忠宅で対処策を協議した。午前5時頃、行方不明だった日本軍の軍官が見つかったが、日本軍は砲撃を続けていた。蘆溝橋と宛平県城は依然として我が軍の掌握中にある。午前5時頃、秦、馮らは再び馮治安宅に集まり、戦争か和平かの解決策を議論する会議を開いた。鄧哲熙は、前回の豊台事件では、我々は豊台を放棄したが、今回も蘆溝橋と宛平を放棄すれば、平津の要衝が敵の手に渡ることになると述べ、馮に対して、蒋介石に呼ばれたが廬山に行く予定か、と尋ねた。馮は、呼ばれてはいるが、行くかどうか自分自身も分からない。日本側が強気に出るなら、それに立ち向かうほかない、と答えた。秦は、現時点では最小限の範囲内で交渉を行い、昨夜の実情を宋委員長や何部長に打電し、解決策を仰ぎ、日本側が過度な要求をしてくるなら、それに真っ向から対抗することを提案した。最終的には、秦の意見が採用された。現在、交渉の道を探して、解決しようとしている。両軍は現在も対峙中である注(15)。

考察一 最初の発砲について

電報①から電報⑤までの内容と比較すると、電報⑥は盧溝橋事件の発生原因を解明する上で決定的な手掛かりとなる貴重な情報を提供している。この電報により、盧溝橋事件における最初の発砲の真相がついに明らかになった。

電報⑥は、戴笠氏が率いる情報機関の工作員である熊少豪氏が事件発生後に得た情報をまとめ、戴笠氏に報告したものである。この電報は盧溝橋事件の発端を明示すると共に、事件発生後の中国軍(第29軍)首脳陣の対応状況も詳細に伝えている。

この電報の最も価値ある点は以下の二つである。

第一の点は、中国軍、すなわち「我が軍」が最初に「銃を7発発砲した」と明確に記載されていることである。つまり、この公文書は、盧溝橋事件の第一砲が日本軍ではなく、中国軍によって放たれたことを証明している。

筆者の知る限り、中国軍が先に発砲したという記述は、盧溝橋事件に関する中国側の史料の中で唯一、最初の発砲の事実を認めたものである。この記述は日本側の一次史料の記載とも完全に一致しており、過去87年間にわたって中国側などが広めてきた様々な虚偽と捏造を完全に覆すものである。この意味において、この電報は堅固な証拠として、画期的な歴史的意義を持っていると言える。

第二の点は、戴笠氏に情報を提供した熊少豪氏は冀察外交委員会の委員であるということである。外交委員会は冀察政務委員会に隷属する組織であり、冀察政務委員会は1935年12月18日に中華民国国民政府により設置された機関で、宋哲元氏(第29軍軍長)が委員長と任命され、河北省と察哈爾(チャハル)省を統治した最高行政機関である。秦徳純氏、張自忠氏、馮治安氏ら第29軍のトップたちは、冀察政務委員会の委員であった。冀察政務委員会の下には、外交委員会のほかに交通委員会、経済委員会、建設委員会、法制委員会などが設けられた(注16)。

「午前5時頃、秦、馮、劉、張、趙、斉、鄧哲熙、熊少豪などが再び馮治安宅に集まり、戦争か和平かの解決策を議論する会議を開いた。」電報⑥のこの記述からも分かるように、冀察政務委員会外交委員会のメンバーである工作員の熊少豪氏が入手した極秘の内部情報は、極めて信憑性が高いと言える。また、この情報の重要な内容――中国軍が最初に銃を七発発砲したこと――は、中国軍(第29軍)のトップたちも当然知っていたと考えられる。

因みに、宋哲元氏は、1937年7月「斉戌」(8日午後7~9時)の時間帯に、盧溝橋事件の発生及び交渉の状況を報告する電報を中華民国国民政府の外交部(外務省)にも送った。以下はその電報の抄録である。

昨夜12時、日本の松井武官が突然電話で連絡してきて、曰く、「日本軍が昨日盧溝橋郊外で演習中、突如銃声が聞こえたため、直ちに集結点呼したところ、兵士一名が足りないことに気付いた。そして、発砲者が我が盧溝橋駐屯部隊の者で、その発砲者が城内に入ったものとして、直ちに軍隊を率いて入城して捜索することを要求する」、と(注17)。

宋哲元氏は、上記電報④の郭殿丞氏と同様に、「発砲者が我が盧溝橋駐屯部隊の者」であるという松井氏の通報内容を外交部に伝えた。この報告により、宋哲元氏は事件の重大性を改めて認識し、中国軍が盧溝橋事件において最初に発砲した事実を間接的に認めたことになる。

中国軍が先に発砲したことについて、上記戴笠氏の電報内容を裏付ける新聞記事が二つ存在する。

記事① 以下は、1937年7月8日付け『The Hongkong Telegraph』のFINAL EDITIONの1頁目の記事である。

「Chinese originally opened fire after challenging dim, figures crawling through the fields whom they took to be bandits, but who were, in reality, Japanese troops on night exercises. Moreover, say the Chinese, the dimly seen figures made a menacing display of arms.

There appears to be confusion as to when first fighting actually occurred. It is generally agreed that Chinese fired on Japanese troops on manoeuvres about mid-night.」

「Chinese opened fire on manoeuvring Japanese troops about midnight, mistaking them for bandits.」

意訳。「中国軍は、最初、田畑を這う薄暗い人影を匪賊と見なして警告を発した後に発砲した。しかし、実際にはそれらの人影は夜間演習を行っていた日本軍の兵士であった。さらに中国軍の主張によれば、その薄暗く見えた人影は威嚇的に武器を見せつけていたという。

最初の戦闘が実際にいつ起こったのかについては混乱があるようである。一般的には、中国軍が夜間演習中の日本軍に発砲したと認識されている。」

「中国軍は深夜頃、演習中の日本軍を匪賊と誤認して発砲した。」

また、同紙のFINAL EDITIONの7頁目に、UP通信社の下記記事が転載されている。

CHINESE EXPLANATION

Chinese authorities assert the Lungwangmiao region recently has been infested with bandits. Chinese troops last night heard and saw stealthy forms in the fields, believed them to be bandits, but challenged verbally by way of precaution. The challenge was not answered except by a menacing display of arms.

The Chinese then opened fire.

意訳

「中国側の説明

中国当局は、最近、龍王廟地域が山賊の出没地になっていると主張している。昨夜、中国軍は田畑でこっそりと動く人影を見聞きし、それを山賊だと思い、念のために声をかけて警告した。しかし、その警告には答えがなく、代わりに武器を見せつけられた。

その後、中国軍は発砲した。」

記事② 以下は、1937年7月9日付け『工商日報』(香港)第一部第二面の記事である。

八日発天津電 中国当局の報告によると、劉(劉は龍の誤り。注記筆者)王廟一帯の地域では最近、盗賊が猖獗を極めている。昨夜、当地に駐屯している第29軍が、遠く田畑を見渡したところ、人影がちらほらと見えた。挙動不審だったため、中国軍の哨兵が大声で呼びかけたが、応答はなかった。さらに彼らは武器を掲げて威嚇してきた。中国軍は当初、それが日本軍の越境演習であるとは知らず、匪賊と認定し発砲した、とのことである(注18)。

上記新聞記事のストーリーには、戴笠氏の電報内容と不一致する部分があるものの、7月7日夜に中国軍が日本軍の演習部隊を匪賊と間違えて先に発砲したことが明確に記されている。

戴笠氏の電報が暴露した盧溝橋事件の真相は、日中戦史の理解と解釈に大きな影響を与えるであろう。盧溝橋事件は日中戦争の導火線と見なされており、中国側の一貫した主張(プロパガンダの定説)では日本軍が最初に発砲したとされてきた。しかし、この電報により、実際には盧溝橋城に駐屯していた中国軍が最初に発砲したことが明らかになり、それが悲惨な日中戦争の火種となったことが判明した。

この電報が明らかにした事件発端の真相は、日中戦争に関する歴史上の多くの誤解や誤った認識を打ち砕くものである。多くの人々が、日本軍が最初に発砲したと主張する際には、盧溝橋事件について偏った政治的イデオロギーに基づく宣伝に依存しており、そのために反日的傾向が見られる。特に、中国共産党が長年にわたって行ってきたプロパガンダと捏造した歴史により、人々の認識が誤導されていることが明らかである。この電報の内容は、このような誤った認識を打破し、盧溝橋事件における最初の発砲者が誰であったかという大きな謎を解き明かしたのである。

なお、盧溝橋事件に於ける最初の発砲をしたのは中国軍であることについて、事件当時、北平特務機関補佐官であった寺平忠輔氏が以下のように鋭く指摘している。

七日の夜、日本軍の方には弾がとんできたが、中国側に対しては一発の弾もとんで行かなかった。……今、かりに百歩を譲って、それが「中間策動」であったとした場合、びっくりするのは決して日本側ばかりではなく、中国側だってこれを奇怪視するのが当然である。彼等はすぐさまこれを馮治安に電話急報するだろう。通信連絡の点では彼等は既設線の利用が出来るのだから、原っパの真ん中にいる日本軍演習部隊より、遥かに有利な立場にあったわけである。逆に中国側の方から日本側に対して先に、不法射撃の抗議が提出されて然るべきであろう。

私は事件勃発以来、終始交渉の矢面に立たされたけれど、七月七日夜の出来事を、日本軍の不法射撃だなど、先方からいわれたことは一回もなかったし、日本側交渉機関の他の人も、一人としてそんな話は聞いた者がない(注19)。

事件発生後の日中交渉の経過から明らかなように、中国軍は自軍が最初に日本軍に発砲したことを認識しつつも、時間を稼ぎ、日本側の真相究明と責任者の処罰要求に応じなかった。日本側の粘り強い交渉と断固とした態度により、中国側は7月11日、ようやく最初の停戦協定に署名した。停戦協定の1項目には、「第29軍代表は日本軍に対し遺憾の意を表し、且つ責任者を処分して、将来責任を以て再び斯の如き事件の惹起を防止することを声明す。」とある(注20)。

この停戦協定の成立について、1937年10月6日に国際連盟総会で採択された最初の報告書によれば、中華民国国民政府は以下のように態度を表明した。

七月十一日支那地方官憲ト日本軍トノ間ニ締結セラレタル協定ニ関シ支那政府ハ何等ノ異議ヲ申立テサリシ(注21)。

言い換えれば、交渉にしたたかな中国側は、停戦協定に署名したことで、盧溝橋事件において最初に発砲した責任を全面的に認めたのである。

戴笠氏の電報と停戦協定を照らし合わせることで、盧溝橋事件における最初の発砲の真相が明らかになり、その火種は中国側の発砲によって引き起こされたことが明確である。従って、盧溝橋事件の全責任は中国側に帰属するのは至極自然な結論である。

考察二 「7発」の弾数について

戴笠氏の電報は、「我が軍は銃を7発発砲した」と述べ、発砲の回数まで具体的に記述した。これは、盧溝橋事件勃発の真相を究明する上で、とても重要な意味を持っている。「7発」弾数を裏付ける傍証について、以下の通り検証する。

検証一.当時、第29軍副軍長兼北平市長の秦徳純氏の談話。

この談話は、秦徳純氏が1937年7月8日(事件発生の翌日)、フランス語の「北京政聞報」(La Politique de Pékin。以下同じ。注記筆者)特派員の取材を受けて発表したものである。秦徳純氏談話の内容は以下抄録の通りである。

7月8日午前9時、フランス語の「北京政聞報」は、特派員を派遣し、北平市長秦徳純に面会し、盧溝橋事件に関する記事の取材を行った。

秦市長は直ちに次の談話を発表した。「昨夜の夜半、日本華北駐屯軍代表の今井少佐(今井少佐は松井大佐の誤り。今井武夫氏は当時、北平大使館附陸軍武官補佐官であった。松井太久郎氏は当時、北平特務機関長であった。注記筆者)が電話で冀察政務委員会に通報してきた。それによれば、一中隊の日本歩兵が昨夜、盧溝橋附近で夜間演習を行っていたところ、突然、永定河の対岸からいくつかの流れ弾が飛来し、銃声が6、7回も聞こえた。当時、日本軍は直ちに集結し点呼した結果、兵一名の不足が発見され、橋の周辺を捜索した。(注22)」

秦徳純氏の談話によれば、盧溝橋事件発生後、松井氏は電話で冀察政務委員会に対して、中国軍が演習中の日本軍に発砲し、「銃声が六、七回も聞こえた」と通報した。言い換えれば、中国軍が日本軍に対して6、7発の銃を発砲したということである。これは、戴笠氏の電報の記述「我が軍は銃を7発鳴らした」とほぼ一致している。従って、第29軍の副軍長である秦徳純氏は、前述の電報⑥に見られる熊少豪氏が入手した情報――中国軍が先に銃を7発発砲したこと――を完全に知っていたことから、「北京政聞報」の特派員に対して、松井氏の言葉として「銃声が6、7回も聞こえた」と明かしたのである。このため、戴笠氏の電報の持つ画期的な歴史的意義がますます認識されるべきだと考える。

検証二.ジョセフ・ウォーレン・スティルウェル(当時、中華民国駐在米国大使館附陸軍武官)の報告によれば、7日夜11時頃、中国軍が日本軍に「6-7発」を発砲した(注23)。

検証三.松井氏作成の『北平特務機関業務日誌』

松井氏は1937年7月8日の日誌に以下のように記している。

午前五時〇〇分

現地ニ赴キタル桜井顧問ヨリノ第一報

1.日本側ハ前記箇所ニテ依然待機中。

2.支那側ハ全部城門内ニ入リアリテ、部署ニ付キ居ラス。

3.城外ニ若シ支那兵居ルニ於テハ、日本軍ハ之ヲ攻撃スルナラン。

4.日支代表団ハ支那側ニ阻止セラルルコトナク城内ニ入ル。

5.此ヨリ営長ト会見ノ上、共同調査ヲナス。

6.城ノ北方ニ於テ、五、六発発砲セルモ、該方ニハ日本軍モナク、状況不明ナリ(注24)。

要するに、調査のために事件現場に派遣された桜井徳太郎氏(第29軍軍事顧問)は、中国軍が日本軍に対して「5、6発発砲」したことを確認し、松井氏に第一報を伝えたのである。この「5、6発」の記述は、前述秦徳純氏談話の「6、7発」の情報とほぼ一致している。中国軍の突然の発砲に驚いた日本軍の兵士たちは、その瞬間の出来事により、中国軍が放った銃声の数を正確に数えることはほとんど不可能であり、1~2発の誤差が生じても不思議ではない。

検証四.同じく調査のために事件現場に派遣された中国側代表者の一人、綏靖公署交通処副処長の周永業氏は『七七事変交渉経過』という回想文の中で、日中双方から派遣された代表者が宛平城に到着した時の様子を以下のように回想している。

この時、日本軍の小隊長である小岩井中尉が車の前に現れ、桜井に状況を報告した。彼は、「我々の部隊は演習中に、回竜廟(竜王廟のこと。注記筆者)に駐屯している中国軍が小銃を4、5発発砲した」と述べた。(回竜廟に駐屯する軍隊は、第29軍の何基灃旅の吉星文団の第3営である。(注25))

先述の通り、小岩井氏の「4、5発」と桜井氏の「5、6発」という発言は、とっさの出来事による不確かな記憶に基づくものであり、その正確性を過度に求めることは適切ではないと考える。このため、小岩井氏の「4、5発」や桜井氏の「5、6発」は、戴笠氏(熊少豪氏)の「7発」に非常に近い数であり、中国軍が最初に発砲した事実を裏付ける重要な証拠として認識し、評価すべきであると考える。

検証五.支那駐屯歩兵第一連隊の『蘆溝橋附近戦闘詳報』によれば、第八中隊は7月7日午後10時40分頃、龍王廟付近の中国軍の既設陣地より突如数発の射撃を受けた。中隊長は直ちに演習を中止し、集合喇叭を吹奏したところ、再び蘆溝橋城壁方向から10数発の射撃を受けたと報告された(注26)。つまり、中国軍が日本軍に対して二度射撃を行ったことが判明した。

一方、松井氏が作成した『北平特務機関業務日誌』(注27)及び寺平忠輔氏の『蘆溝橋事件』(注28)によれば、第八中隊は合計18発の射撃を受けた。これらに基づき推測すると、『蘆溝橋附近戦闘詳報』の言う一度目の「数発」は7~8発、二度目の「10数発」は10~11発が発砲されたものと思われる。したがって、最初の発砲が「数発」の7~8発であったことは、戴笠氏の電報に記された「我が軍は銃を7発発砲した」とほぼ一致し、この推測は合理的な解釈であり、偶然の一致ではないと考える。

上記の検証により、戴笠氏の電報の「我が軍は銃を7発発砲した」という記述は正確であり、その信憑性は高く、疑う余地がないと考える。

考察三 日本軍の盧溝橋城入城捜査の目的について

電報④は初めて、日本軍が盧溝橋城に入って捜査する目的に触れている。すなわち、日本軍は「発砲した者が城内に入ったと判断した」ため、部隊を率いて城内に入って捜査することを要求した。この「発砲した者」は、当然、盧溝橋城に駐屯する中国軍(第29軍)の兵士を指すと解釈されるべきである。また、この電報の主な内容――中国軍(第29軍)が発砲したこと――は、1937年7月8日午前7時の北平陸軍武官室の発表、及び同日、同盟通信社の上海支社が東京本社に送った電報によって裏付けられている。

1937年7月8日午前7時の北平陸軍武官室発表の内容は以下の通りである。

豊台駐屯の我が部隊は7日午後10時頃夜間演習中蘆溝橋北方一千米龍王廟附近に於て、何故か予ねて同地附近に碉堡を設け守備兵を配置し居りたる支那軍より理不尽にも突然数十発の射撃を受けたるを以て、直ちに演習を中止し部隊を集結し之れを監視した。一方北平部隊の森田中佐は宛平県長王冷齊(齊は齋(斎)の誤り。注記筆者)氏及び外交委員会代表と共に現場に急行支那軍に対し反省を促さんが為午前5時頃現地に到着せり。然るに之れより先龍王廟の専員林耕宇氏来りたるを以て之れを同行して蘆溝橋に赴き現地調査の上支那側の不法を糺弾反省を促したるが附近の支那軍は長辛店附近より砲兵を混へたる増援隊を得て集結中の我が部隊に対し射撃を加へて挑戦し来たれるを以て我が軍も自衛上已むなく之れに応戦したり(注29)。

1937年7月8日に同盟通信社上海支社が東京本社に第一報の電報を送った経緯について、松本重治氏は以下のように回想した。

事件発生について、北平と天津の軍事当局が最初に同時発表したのは、八日午前2時ごろであった。ところが、北平でも、天津でも、中国側電信局が、日本新聞記者の東京への直電を「そのまま通してくれるはずはなかった。そこで北平・天津両「同盟」支局は、暗号電報で上海支社に対し、北平・天津に無線連絡をとるよう要請し、結局、北平(と天津)から上海を通じ東京へ打電した。当時「同盟」は非合法無線連絡をもっていたのである。」(通信社史刊行会『通信社史』四八九ページ)

「同盟」上海支社の無線室では、午前10時に北平・天津との連絡ができ、まず第一報を入手したが、その後ひきつづき続報が入り、午前7時の北平陸軍武官室の発表や、午前8時半の「支那駐屯軍」発表も入って来た。それからは、上海と北平・天津とはたてつづけの無線連絡により、随時、情況の推移とともに詳報がどんどん入って来た。その都度、上海ではすぐさま東京へ無線連絡したわけで……、七月八日の各紙夕刊(慣行により、日付は翌九日附となっている)にトップ記事として掲載された。

第一報は、「豊台駐屯のわが部隊一箇中隊(中隊長清水節郎大尉)は、七日夜、夜間演習中、午後11時40分ごろ、蘆溝橋附近において不法にも突如中国側より数十発の射撃を受けたるをもって、ただちに演習を中止し、情況を偵察するとともに、とりあえず該中国部隊長に対し厳重謝罪を要求中である。なお、不法発砲の中国兵は馮治安の第三十七師の一箇営である。」(北平七月八日発同盟電)というのであった(注30)。

電報⑤も同様に、「銃声は蘆溝橋城より起こったもの」のため、日本軍は「城内に入って捜査する」ことを要求したのである。つまり、「銃声は我々が放ったものではない」というのは、松井氏の通報内容「銃声は蘆溝橋城より起こったもの」に対する中国軍側の回答(反論)となっており、電報⑤において、このやり取りの流れにより文脈の整合性が保たれている。しかし、蒋介石氏への上呈文(電報⑤)では「銃声は蘆溝橋城より起こったもの」が省略されたため、日本軍が要求する「発砲した者」の捜査が行方不明兵の捜査にすり替えられ、来電の意味合いと問題の性質が変わってしまった。

このような事態が発生した背景には、解明すべき点がある。筆者の推測によれば、蒋介石氏の側近である秘書の錢大鈞氏(国民政府軍事委員会委員長侍従室第一処主任)が主導で、中国軍による不法発砲の責任を隠蔽しようとして、蒋介石氏に上呈する文面において故意に「銃声は蘆溝橋城より起こったもの」という重要な部分を省略したのではないかと思われる。

後に、いわゆる「行方不明兵の入城捜査」について、松井氏は以下のように証言した。

兵は城外の演習で行方不明になったのだ。それなのに武力をもって城内を捜索させろなど、そんな無茶な事は常識で考えたっていえる道理はない。

これは連絡を取り次いだ林耕宇が、現地の情況をわきまえず、とっさにそんなふうにデッチ上げ、それを秦徳純に報告したか、あるいは秦徳純自身がそういうふうに作為したかの何れかに違いない。

私は林耕宇に対し、事件の真相調査と、衝突防止のため、人を現地に派遣されたいと電話しただけであって、兵の捜索など要求した事実は全然ない(注31)。

前述の改ざん同様の省略を皮切りに、それ以降、盧溝橋事件の起因に関して中国側は、中国軍の不法発砲を無視し、日本軍が行方不明兵を捜査するために盧溝橋城への入城を強要し、これに拒否した中国軍に対して先に発砲したという、事実とは全く異なることを大々的に捏造し、主張喧伝するようになった。

因みに、当時、中華民国駐在米国大使のネルソン・トラスラー・ジョンソン氏が7月8日午後3時、国務長官に宛てた電報の中で以下のように述べた。

The Chinese press has published an account, apparently inspired by Chinese officials, according to which the Japanese military demanded permission to enter Wanpinghsien, following the first encounter, in order to search for those Chinese soldiers who the Japanese alleged were responsible for the clash; permission was refused; and subsequently the Japanese opened fire on the town(注32).

意訳。「中国の報道機関は、明らかに中国当局の意向を受けたと思われる報道を発表した。その内容によれば、日本軍は最初の衝突の後、衝突の責任者とされる中国兵を捜索するために宛平県への立ち入りを要求したが、その許可は拒否された。その結果、日本軍は宛平県城に向けて砲撃を開始したというものである。」

前述の情報に基づき、「衝突の責任者とされる中国兵」が最初に発砲した中国兵であることは明白である。

考察四 蒋介石が盧溝橋事件を日中全面戦争に至らせた責任について

電報⑦

前述の電報①を受信した後、蒋介石氏の侍從がその内容を要約し、蒋介石氏に上呈した。その日のうちに、蒋介石氏は宋哲元氏に指示を与え(図2の左側の赤字の部分)、以下の内容を返電した(図11参照)。

斉辰(8日午前7~9時。注記筆者)の電報を受取済み。宛平城を固守せよ。退くな。また、全員を動員し、事態の拡大に備えよ。こちらでは随時増援の準備が整っている(注33)。

蒋介石氏はさらに、秘書の銭大鈞氏に対し、次の指示を与えた(図2の上側の赤字の部分)。

原電を徐主任次長(軍事委員会弁公庁主任、軍令部次長徐永昌。注記筆者)、程総長(程潛、軍事委員会参謀総長。注記筆者)に転電せよ。直ちに華北への増援の準備をし、事態の拡大に備えよ(注34)。

王宇高・王宇正編《蒋総統愛記》卷十三によれば、1937年7月

8日、公は、盧溝橋において倭寇(倭寇は日本軍に対する蔑称。以下同じ。注記筆者)が挑発を行ったとの報に接し、以下のように述べた。「本件は宋哲元にその解決を委ねつつ、一方で中央軍を北上させ、宋の胆力を奮い立たせるべし」と(注35)。(図12参照)

盧溝橋事件発生後、日本側と中国側は事態の拡大を避け、現地で解決を図るために盧溝橋城、そして北京と天津で各レベルの関係者が交渉を進めていた。しかし、その最中、蒋介石氏は宋哲元氏からの第一報の電報を受け取った後、事態の鎮静化を図るのではなく、むしろ火に油を注ぐような行動を取ることを決意した。彼は直ちに現地に援軍を送り、中国軍の増強を命じたのである。この命令は、「事態の拡大に備える」という防衛的なものではなく、明確に事態を積極的に拡大させ、武力をもって日本軍と一戦を交える意図があったと言える。その結果、現地の盧溝橋周辺の緊張は一層高まり、さらなる軍事衝突は避けられない状況を引き起こした。蒋介石氏は早くも事態拡大への第一歩を踏み出し、中日全面戦争の火蓋が切って落とされることとなったのである。

電報⑧

程潜氏らは蒋介石氏の指示(図2の上側の赤字の部分)を受けたその日に、程潛氏・唐生智氏・徐永昌氏の連名で以下の内容を蒋介石氏に返電した。(図13参照)

小職らは要員たちを集めて討議した。謹んで以下の提案を具申する。

(一)応援のため、もともと彰徳に駐屯する砲兵第7団を即座に華岳廟から元の駐屯地に帰還させ、同時に閻副委員長に砲兵の一部を準備し、増援を行うようご指示乞う。

(二)ご裁可頂いた小砲12門を速やかに洛陽から保定方面に輸送する予定。

(三)航空委員会に対して、即座に応援の準備をするようご指示乞う。

(四)中央の力強い部隊(例:第10師、第83師など)や宋部と深いつながりのある部隊(例:孫連仲(第26軍総指揮官。注記筆者)、龐炳勲(第40軍軍長兼第39師師長。注記筆者)など)から、4~5個師を選んで出動の準備をするようご指示乞う。

(五)軍事委員会から密令を出し、揚子江各沿岸や沿海の重要な都市の責任者に厳重に戒備を敷き、各地の重要な工事を期限内に完了するよう厳しくご下令乞う。

(六)今し方、北京市長である秦紹文と電話で話した。秦市長には、拱極城(拱極城は盧溝橋城の別名。注記筆者)を固守し、全軍を動員するなど蒋委員長ご指示の内容を詳細に通告した。直近の報告によれば、日本軍はすでに衙門口まで後退し、蘆溝橋付近では日本軍の姿は見えない。また、日本側から条件が提示された。それは、中国軍側が拱極城から撤退すれば、日本軍は豊台に後退するというものである。直ちにこれを断固拒否した(注36)。

秘書の銭大鈞氏は次のコメントを付けて、程潛氏・唐生智氏・徐永昌氏のこの電報を蒋介石氏に上呈した。「調査したところ、項目四と五はすでに対応済みであった。項目一、二、三は原案通り実施することと致したい。(注37)」蒋介石は「泰巳」(9日午前9~11時)の時間帯に、以下の指示を出した(図13の右側の毛筆の部分)。

原案通り実施することと、華嶽廟砲団が二日以内、すなわち11日までに彰徳に集結し、車上で待命することを返電せよ(注38)。

蒋介石氏が程潛氏・唐生智氏・徐永昌氏の提案をそのまま受け入れたことにより、中国軍が大規模な戦争準備に着手し、平和的な解決の可能性を完全に排除しようとしていたことが明らかである。

電報⑨

一方、7月8日時点での盧溝橋事件の現地の状況と日本軍の動向について、7月「斉酉」(8日午後5~7時)の時間帯に、宋哲元氏は蒋介石氏に以下の電報を送った(図14参照)。

盧溝橋方面において、正午までの状況は休戦と対峙の状態にある。敵方より五項目の条件が提示されたが、協議の余地がなく、要領を得ないままである。現在の情勢は以下の通りである。

一、敵軍300余名が盧溝橋城を包囲し、その一部約200余名が長辛店以北の地域に位置している。我が盧溝橋駐屯の吉(吉星文のこと。以下同じ。注記筆者)団三営は城郭および周辺の橋梁を堅守し、死を誓って抗戦している。長辛店に駐屯している吉団部隊もまた、目前の敵と対峙している。

二、我が何基灃旅長は220団全員および砲兵、工兵各一連を率いて衙門口およびその東方地域を占拠し、残りの部隊も完全に準備を整え、厳重な警戒態勢を敷いている。北平市の市街および郊外には臨時戒厳令が宣言され、馮師長を司令官に任命した。

三、河辺旅団長は武装兵50余名を率いて、銃砲弾を積んだ車2台および衛生材料とともに豊台に到達した。

四、武装兵及び7台の戦車と6門の重砲を載せた20余台の自動車が、午後2時40分に天津を出発し、北平に向けて急進中である。

五、通州の日本部隊約400名が朝陽門に到達したが、入城は許可されず、すぐに豊台方面へ転進した(注39)。

電報⑧と電報⑨を読み比べると分かるように、盧溝橋事件発生翌日における蒋介石氏の大規模な軍事動員と、日本軍の隠忍自重および中国軍の不慮の行動に対する最低限の備えは、全く釣り合っていない。このことから、両者の対応のギャップが鮮明に浮き彫りとなっている。これにより、当時の情勢における双方の立場や戦略的意図の違いが一層際立ち、特に蒋介石氏の好戦的な態度及び日本軍との対決姿勢が事態をますます悪化させていったことが伺える。

電報⑩

7月「斉戌」(8日午後7~9時)の時間帯に、蒋介石氏が「川康整軍」(四川と西康の両省の軍隊の再編)を仕切るために重慶に滞在中の何應欽氏(国民政府軍政部部長)に以下の命令を出した(図15の右側の部分)。

倭寇が華北で騒動を引き起こしており、事態が拡大することは避けられぬ。貴兄は速やかに飛行機で南京へ移動せよ(注40)。

また、同じ時間帯に、蒋介石が山東省楽陵の故郷にいる宋哲元氏に以下の命令を出した(図15の左側の部分)。

貴兄は速やかに保定へ戻り、指揮を執れ。こちらでは先ず四個師の兵力を派遣して増援することに決めた(注41)。

電報⑪

7月「斉戌」(8日午後7~9時)の時間帯に、蒋介石氏が劉峙氏(豫皖綏靖公署主任)に以下の命令を打電した(図16参照)。

望まくは、開封以西の部隊より、先ず一個師を派遣し、黄河以北への出動させること。一方、開封以東の部隊については、当座の間出陣を控えるべし。更に、二個師を、随時出動可能な状態にしておくこと。また、二個師以上の部隊が随時出動できるように開封と鄭州に車両を集結させること。尚、策応するため、龐炳勲部隊は全軍、正太路方面から石家莊へ進軍すべし。どう部署するか、どの師を派遣するか、速やかな回答を望む(注42)。

電報⑫

7月「斉戌」(8日午後7~9時)の時間帯に、蒋介石氏が徐永昌氏(軍事委員会弁公庁主任、軍令部次長)、程潛氏(軍事委員会参謀総長)に以下の命令を打電した(図17参照)。

隴海路の開封以東の部隊については、当面の間は出陣を控えるべし。開封以西の部隊から、先ず一個師を黄河以北へ進軍させ、更に二個師を用意し、随時出動可能な状態にしておくこと。どの師を派遣するか、劉経扶(劉峙、字は経扶。注記筆者)と相談せよ(注43)。

蒋介石氏の養子である蒋緯国氏は、『抗日戦争指導』という著書の中で以下のように述べている。

蒋委員長は当時、日本と戦争をするつもりはなかったことは明らかである。」「七七事変が発生した後も、蒋委員長は日本政府が軍人を抑制し、事態が拡大しないよう希望していた(注44)。

しかし、前述の電報の内容から判断すると、蒋介石氏は盧溝橋事件発生当初より平和的解決の意思を持たず、「事態が拡大するに違いない」(電報⑩)と考え、日本軍との交戦を不可避と断じた。そのため、事件発生翌日の8日中には次々と命令や指示を発し、四個師(注45)の兵力を動員するなど、武力による抗日の姿勢を鮮明に示した。そして、7月9日、蒋介石氏は公の場において、「中国は戦うつもりである」と、宣戦布告の如き口調で発言した(注46)。

蒋介石氏の命令と指示は好戦的であり、日本側を刺激して状況を悪化させた。彼の行動は日本との対立を深刻化し、緊張を高め、和平交渉を困難にし、結果的に日中全面戦争へと発展させた。

ここで特筆すべきは、日本側の対応である。日本軍中央部は、蒋介石氏が盧溝橋の所在地である河北省へ大規模な兵力を移動させ、将官を派遣して戦備を整えているという情報を明確に把握しながらも、第29軍代表の張自忠氏と張允栄氏が日本側に対して行った7月11日の停戦協定を疑わずに信じ、信義則に則って事態の拡大を避け、現地での解決を図る事件処理方針に基づき、内地部隊の動員及び派兵の計画を7月11日と22日の二回にわたり見合わせた。また、中国側が誠意を見せない場合や中央軍を北上する場合の武力行使については、あらかじめ陸軍中央部の承認を要するものとし、現地日本軍の行動に制限をかけていたことである(注47)。

中国軍が第一砲を放ったことについて、日本軍側はどのように考えていたのか。7月8日午後、東京駐在の米国大使グルー氏が国務長官に宛てた電報の中で以下のように述べた。

We are informed by the Foreign Office that official Japanese reports from Peiping indicate that prospects are favorable for settlement of the brush which took place this morning near Peiping between Japanese and Chinese troops. It was stated at the Foreign Office that “our military people seem to believe that the firing by Chinese troops which started the incident was not premeditated.(注48)”

意訳。「外務省からの情報によれば、北京からの公式な日本側の報告では、今朝北京近郊で発生した日本軍と中国軍の小競り合いについて、解決の見込みが立っているようである。外務省によると、‘我が軍の関係者は、事件の発端となった中国軍の発砲は計画的なものではなかったと信じているようである’とのことである。」

蒋介石氏の行動とは対照的に、日本側は盧溝橋事件を現地での解決を望んでおり、中国軍の発砲が計画的ではないと認識していた。日本軍はこの事件を利用して中国を侵略し、あるいは日中戦争を仕掛ける意図は全く無かったことが分かる。1937年7月8日、すなわち事件発生翌日における日本軍の対応は、防衛庁防衛研修所戦史室の記録によれば、陸軍参謀本部の参謀総長であった閑院宮載仁親王が、8日午後6時42分に、支那駐屯軍司令官に対し以下の指示を出したことで示されている。

事件ノ拡大ヲ防止スル為更ニ進ンテ兵力ヲ行使スルコト避クヘシ(注49)。

盧溝橋事件発生翌日における日本軍側と蒋介石氏の対応を比較すると、蒋介石氏の好戦的な姿勢が明確である。また、盧溝橋事件が日中全面戦争に発展した経緯からも、蒋介石氏の取った行動が状況を悪化させ、局地的な事件を泥沼化させたことが分かる。彼は事件発生翌日から着実に戦争の準備を進め、和平の可能性を自ら閉ざした。その結果、蒋介石氏の行動は日中全面戦争の引き金となり、その責任は蒋介石に帰属する。したがって、蒋介石氏は日中全面戦争の主要な責任者であり、その責任は極めて重大である。

結論

一.盧溝橋事件の最大の謎である「第一砲」は、実際には中国軍によるものであった。日本軍は事件当時、完全に自衛の立場で行動しており、その行動は国際法に照らしても正当なものであり、違法性は認められない。

二.日本側は事件後も一貫して冷静な対応を取り、事態の拡大を防ぐために努めた。一方で、蒋介石氏の好戦的な行動は、日本側の平和的解決への試みを阻み、戦争の回避を困難にした。

三.盧溝橋事件を日中全面戦争へと発展させた主要な原因は、蒋介石氏の好戦的な政策と行動にあった。

四.中国側が盧溝橋事件の元凶であることが明らかになったため、盧溝橋事件の再評価や極東国際軍事裁判の判決の見直しが必要であり、日中全面戦争において侵略者とされた汚名を返上すべく、日本の名誉を取り戻すための措置が求められる(注50)。

注記

注1 盧溝橋の「盧」という漢字は、昔の資料では「蘆」と表記されていることがあるが、現在では固有名詞として「盧溝橋」が正式な表記である。したがって、本考察文では「盧」を使用するが、引用する史料(資料)において「蘆」が使われている場合は、そのままにして入れ替えないことにする。

注2 倉林和男『いわゆる「A級戦犯」についての検証(八)』、『動向』1995年1月号所収、動向社、1995年1月発行、46頁

注3 町田一男『蘆溝橋事件・最初の一発』、『偕行』2003年8月号所収、偕行社、2003年8月発行、10頁

注4 中村粲『いま東京裁判を問ふ』、『月間カレント』1988年4月号所収、株式会社カレント、1988年4月発行、41-42頁

注5 以下は代表的な例である。

1.萱沼洋『中国革命四十年』:「蘆溝橋事件が、中日いずれの側から仕掛けられたものであるか、というような詮議は、全く無用のことである。」福村書店、1954年2月発行、208頁

2.読売新聞社『昭和史の天皇 15』:「だれが撃ったか、その解明はまったく無意味である。だれが撃ったかが問題ではなく、小銃の引き金を引くような状況をだれが作りあげたかである。」読売新聞社、1973年5月発行、39頁

3.全国憲友会連合会編纂委員会編『日本憲兵正史』:「考えようによっては、蘆溝橋事件でどちらが先に発砲したか、というようなことは小さな問題であって、日支両国政府が局地解決を望んでいたにもかかわらず、拡大させてしまった方が問題なのである。」全国憲友会連合会本部、1976年10月発行、494頁

注6 原文。「日軍駐豐臺部隊砲四門、機槍八挺、步兵五百餘人,自陽夜十二時起,藉口夜間演習,向我方射擊,企圖佔領我蘆溝橋城(即宛平縣城),向該城包圍攻擊轟炸甚烈。我駐蘆溝橋之一營為正當防衛計,不得已不能不與之周旋,現仍在對峙中。除以在事態不擴大可能範圍内沉著應付外,如何之處,請示機宜。」

注7 『支那駐屯歩兵第一聯隊第三大隊戦闘詳報・附表第二』、https://www.jacar.archives.go.jp/das/image-j/C11111145800、2葉

注8 原文。「日本軍の豊台駐屯部隊日軍駐豐臺部隊,自陽夜十二時起,藉口夜間演習,向我方射擊,企圖占領蘆溝城(即宛平縣城),向該城包圍攻擊轟炸甚烈。我駐該橋之一營,為正當防衛計,不能不與之周旋,現仍對峙中。如何之處,請示機宜。」

注9 原文。「(1)紹文、治安談昨夜日軍強迫侵入蘆溝橋鎮,遂與我駐蘆部隊發生衝突。現檢査我軍死傷180餘員名,刻日軍企圖侵入蘆鎮,要求我軍退出。回謂蘆城絶不能退出,故仍在對峙中。(2)秦謂日軍示威多日,此次在蘆發生衝突係日軍有計劃行動。(3)我軍決取正當防衛,士氣極盛。」

注10 原文。「日軍駐豐臺部隊炮四門、機槍八挺、步兵五百餘人,自陽夜子時(時、追加筆者)起,藉口夜間演習,企圖占領我蘆溝橋城(即宛平縣城),向該地包圍攻擊轟炸甚烈,我駐蘆溝橋之一營為正當防衛計,不得已固守原地,與之週旋,現仍在對峙中。又,北平城郊自齊日起已宣布臨時戒嚴。」

注11 原文。「虞夜十二時,日軍一中隊在蘆溝橋郊外演習,忽有槍聲,隨收隊點名,少一人,認爲發槍者入城,要求率隊入城搜査。我方以時値深夜,婉爲拒絶。日松井武官電話,如不允,將以軍力包圍宛平城。旋包圍前進。雙方復派員前往査阻。今早四時許,煤門外忽槍炮聲大作,我方未予還擊。西門外槍炮聲繼起,炮火更烈。我方爲正當防衛,始加還擊,我方受傷尚重。交涉似在停頓,雙方正在調動部隊。」

注12 原文。「(1)虞夜十二時,日軍一中隊在蘆溝橋城外演習間,藉口聞有槍聲,當經收隊點名,發現缺少一兵。(2)日本武官松井認為槍聲係由蘆溝橋城所起,要求率隊進城搜査。(3)我駐蘆部隊以値深夜,日兵入城,足引起地方不安,且我方官兵正在睡眠,槍聲非我方所發,當經拒絶。該武官以我方不允,即令日軍向蘆溝橋城取包圍形勢。經與日方商定雙方派員前往調査。(4)日方所派之寺平副官佐到達蘆溝橋城後仍堅持日軍入城搜査,我方未允。正商議間,忽東門外槍炮聲大作,繼西門外炮聲及機槍聲續起。我軍均未還擊。少頃,砲火更烈,我軍為正當防衛計,始行抵抗,我軍當時傷亡七八十人,對方亦有傷亡。(5)刻下彼方要求須我軍撤入蘆溝橋城外方免事態擴大,但我方以國家領土主權所關,未便輕易放棄,現仍在對峙中。(6)倘對方一再壓迫,為正當防衛計,不得不與竭力週旋。」

注13 原文。「(一)虞夜十二時,日軍一中隊藉口演習,聞有槍聲,經收隊點名發現少一兵;(二)日武官松井要求率隊進城搜査;(三)我駐蘆部隊以我官兵正睡眠,槍非我發,當經拒絶。該武官即令日軍向蘆溝橋城取包圍形勢。經商定雙方派員調査;(四)日方所派寺平副官仍堅持入城搜査,我未允。正商議間,忽東門外槍炮聲大作,繼西門外炮聲及機槍聲續起。我軍始行抵抗,傷亡七八十人,對方亦有傷亡;(五)現仍對峙中;(六)對方一再壓迫,不得不竭力周旋。」

注14 原文。「據北平齊未電稱,陽晚十二時,日方駐縣部隊前往蘆溝橋(宛平縣轄境),作攻取演習,已近我軍營房。我軍當鳴槍七響,阻止入城,日軍還擊甚烈。此時平日特務機關長松井用電話通知秦德純,謂中日軍已起衝突,係華方先行開槍,兼謂日方有一軍官失蹤。秦答尚不知情,當即約雙方派員前往調査,並制止兩方軍事沖突。及抵肇事地點,已將午夜三點。當時日方駐豐臺部隊已開出五百名,行抵蘆溝橋,欲入宛平縣城搜査失蹤軍官。我駐宛平部隊答以並無此人,拒絶入城。日軍當即砲轟(計野炮四尊,重機槍八挺)。我軍迄未還擊,擬俟日軍逼近,始行射擊。蓋我軍僅有一營駐紮該城也。秦派員前往調査後,即與馮治安、鄧哲熙、張自忠、劉汝明、趙登禹及齊燮元等在張自忠宅研討應付方策。各人情緒異常緊張。時將四時,兩軍仍堅持原有陣線,日軍亦不敢冒險進城。迨五時許,據報失蹤日軍官業已覓獲,但日軍仍然炮轟。至本晨(齊日)七時,宛平損失甚大,死傷數目不詳。惟蘆溝橋及宛平縣城仍在我軍手中。五時許,秦、馮、劉、張、趙、齊及鄧哲熙、熊少豪等又在馮治安宅集議討論戰和辦法。席間,以鄧哲熙、馮治安態度較為激烈,鄧謂日方以宋委員長傾向中央舉辦國選集訓,中止通航築路開礦等事,且延不回平,乃策動漢奸便衣隊在平津保等處暴動,結果該項計畫宣告失敗;近又以蔣委員長曾電令宋偕魯韓及馮師長赴廬,因此對廿九軍人員以告失望,即決計驅逐,不惜直接由日軍引起中日衝突。前次豐臺事件,我方將豐台放棄,此次若仍放棄蘆溝橋與宛平,則平津咽喉握諸人手,不久將迫我放棄北平,得寸進尺,勢無寧日。與其屈辱求和,毋寧挺抗,並問馮有否奉召赴廬事。馮答:事誠有之,但去否,即本人亦難預知,日方何意魯莽如此。若太恃強,惟有一幹。並問熊關於外交團態度若何。熊謂:自最近一般中日交涉視之,各國外交人員對我方異常同情。齊燮元謂:時機已迫,戰和即希抉擇,尤須先有充分準備。秦主目前暫從最小範圍從事交涉,並將昨晚實情,分電宋委員長、何部長,並請示辦法。如日方苛求無厭,即行一幹。結果以秦説爲最後決定辦法。現正循交涉途徑處理,兩軍仍持對峙狀態。據另息,我軍傷亡約七八十名等情。査上項消息係據生處北平區通訊員熊少豪(冀察外交委員會委員)所報。」

注15 原文。「陽晚十二時,日方駐縣部隊前往蘆溝橋,作攻取演習,已近我軍營房。我軍當鳴槍七響,阻止入城,日軍還擊甚烈。平日特務機關長松井用電話通知秦德純,謂華方先行開槍,兼謂日方有一士兵失蹤。當即約雙方派員前往調査,並制止兩方軍事沖突。抵肇事地點,已將午夜三點。當時日方駐豐臺部隊已開出五百名,行抵蘆溝橋,欲入宛平縣城。我駐宛平部隊拒絶入城,日軍當即砲轟(計野炮四尊,重機槍八挺)。我軍僅有一營駐紮該城。秦派員前往調査後,即與馮治安、鄧哲熙、張自忠、劉汝明、趙登禹及齊燮元等在張自忠宅研討應付方策。迨五時許,據報失蹤日軍官業已覓獲,但日軍仍然炮轟。蘆溝橋及宛平縣城仍在我軍手中。五時許,秦、馮等又在馮治安宅集議討論戰和辦法。鄧哲熙謂前次豐臺事件,我方將豐台放棄,此次若仍放棄蘆溝橋與宛平,則平津咽喉握諸人手,並問馮有否奉召赴廬事。馮答:事誠有之,但去否,即本人亦難預知,日方若太恃強,惟有一幹。秦主目前暫從最小範圍從事交涉,並將昨晚實情,分電宋委員長、何部長,並請示辦法。如日方苛求無厭,即行一幹。結果以秦說爲最後決定辦法。現正循交涉途徑處理,兩軍仍持對峙狀態。」

注16 李新主編『中華民国史』第8巻、 中華書局、2011年7月発行、頁 東洋文庫III-18-1210、)

注17 原文。「昨夜十二時日本松井武官忽以電話向我方聲稱,日軍昨在盧溝橋郊外演習,突聞槍聲,當即收隊點名,發現缺少一兵,疑放槍者係我駐盧軍隊所為,并認為該放槍之兵已入城,要求立即入城搜査。」秦孝儀主編『革命文献』第106輯『盧溝橋事変史料(上冊)』、中央文物供応社、1986年9月発行、122頁

注18 原文。「八日天津電 據華當局報告云,劉王廟一帶區域,近來盜匪猖獗,昨夜駐紮該處之廿九軍,遙望田間,見有人影幢幢,行動可疑,華哨兵高聲呼喝,但未聞其回答,彼等且舉械示威,華軍初未知其係日過界操演也,華軍遂認定其係匪,乃發槍擊之。」

注19 寺平忠輔『蘆溝橋事件』、読売新聞社、1970年7月発行、428頁

注20 『北平特務機関業務日誌』、https://www.jacar.archives.go.jp/das/image-j/C11111722500、7葉

注21 外務省条約局第三課『支那事変ト国際連盟(一)』、https://www.jacar.archives.go.jp/das/image-j/B10070336000、17葉

中文。「中國政府並不反對七月十一日中國地方當局與日軍所成之約定所訂各項條款。」中華民国国民政府外交部編『国際聯合会関於一九三七年七月七日蘆溝橋事変以後中日争議所通過之決議及報告書』、中華民国国民政府外交部、1938年7月発行、17頁

英文。「The Chinese Government made no objection to the terms of the agreement concluded on July 11th between the Chinese local authorities and the Japanese army.」中華民国国民政府外交部編『国際聯合会関於一九三七年七月七日蘆溝橋事変以後中日争議所通過之決議及報告書』、中華民国国民政府外交部、1938年7月発行、9頁

注22 原文。「七月八日上午九時,法文《北京政聞報》,派有訪聞記者,進謁北平市長秦德純,採訪聞關於盧溝橋事變之新聞。

秦市長當即發表談話云:在昨晚半夜間,日本華北駐屯軍代表今井上校,用電話通知冀察政委會謂:有一連之日本步兵,在麥喬保羅橋附近,舉行夜間演習時,忽發覺在永定河彼岸,有若干流彈飛來,鎗聲計有六、七響之多。當時,日軍即行集隊點名,忽發覺缺少日兵一名,乃向橋旁進行搜索。」前導書局主編『盧溝橋』、前導書局、1937年9月発行、87頁

注23 秦郁彦氏『盧溝橋事件の研究』、東京大学出版会、1996年12月発行、148頁

注24 https://www.jacar.archives.go.jp/das/image-j/C11111722400、1葉

注25 原文。「這時日軍小隊長小岩井中尉來到車前向櫻井報告情況説:“我軍在演習中,由駐回龍廟的中國軍隊發射步槍子彈四、五發。”(回龍廟駐軍係第二十九軍何基灃旅吉星文團的第三營。)」劉則剛・林治波主編《文史資料存稿選編・抗日戦争(上)》所収、中国文史出版社、2002年8月、ISBN 7-5034-1254-2、447-448頁

注26 『蘆溝橋附近戦闘詳報』、『現代史資料(12)・日中戦争(四)』所収、みすず書房、1973年6月発行、341頁

注27 https://www.jacar.archives.go.jp/das/image-j/C11111722400、1葉

注28 読売新聞社、1970年7月発行、71頁

注29 『同盟旬報』第1巻第2号(昭和12年7月上旬号)、同盟通信社、1937年7月25日発行、82頁

注30 松本重治『上海時代(下)』、中央公論社、1975年3月発行、112-113頁

注31 寺平忠輔『蘆溝橋事件―日本の悲劇―』、読売新聞社、1970年7月発行、438頁

注32 『PAPERS RELATING TO THE FOREIGN RELATIONS OF THE UNITED STATES, JAPAN, 1931–1941』VOLUME I、United States Government Printing Office、1943年発行、314頁

注33 原文。「齊辰電悉。宛平城應固守勿退,並須全體動員,以備事態之擴大。此間已準備隨時增援矣。」

注34 原文。「原電轉徐主任次長、程總長。應即準備向華北增援,以防事態之擴大。」

注35 原文。「八日,聞倭寇在盧溝橋挑釁,曰:‘此案可令宋哲元負責解決,一面派中央軍北上,以壯其膽。’」

注36 原文。「職等召集重要幹部討論,謹建議如下。(一)擬請將原駐彰德之砲七團迅由華嶽廟回防,以便應援,並懇一面知照閻副委員長,亦準備砲兵一部增援。(二)擬將奉準撥給之小砲十二門,速由洛陽向保定方面輸送。(三)擬請飭航委會迅作應援之準備。(四)擬請中央有力部隊(如10D、83D等)及與宋部有淵源之部隊(如孫連仲、龐炳勳)中先選四、五師,飭令準備開拔。(五)令由會密令,沿江沿海及重要都市之負責長官嚴行戒備,並嚴飭各地重要工事限期完成。(六)頃與北平秦市長通電話,已將固拱極城及全軍動員各情詳知。據告:日軍已退衙門口,蘆溝橋附近已不見日軍蹤影。又,日方提出條件,華方如退出拱極城,則日軍退豐臺。當即斷然拒絶矣。」

注37 原文。「査四、五兩項,業經辦理;一、二、三項擬照辦。」

注38 原文。「復照辦并限華嶽廟砲團二日内十一日前集中彰德,在車上候令。」

注39 原文。「蘆溝橋方面,迄午刻止,在休戰對峙中。對方提出條件五項,無商酌餘地,致不得要領。目下情況:(一)敵軍三百餘包圍蘆溝橋城,其一部約二百餘在長辛店以北地區。我駐蘆溝橋之吉團三營固守城闕及附近橋梁,誓死不屈。駐長辛店吉團部隊亦與當面之敵對峙中。(二)我何基灃旅長率二二零團全部附炮工兵各一連,進占衙門口及其以東地帶,其餘部隊準備完妥,嚴密戒備。北平市城郊已宣佈臨時戒嚴,派馮師長爲司令。(三)河邊旅團長率武裝兵五十餘名,並槍炮彈兩車及衛生材料已抵豐臺。(四)汽車二十餘輛滿載武裝兵並坦克車七輛、重炮六門,於午後二時四十分由津向北平急進。(五)通州日部隊約四百名到朝陽門後未准入城,旋即向豐臺方面轉進。」

注40 原文。「倭寇在華北擾亂,事將擴大,請兄即刻飛京。」

注41 原文。「請兄從速回駐保定指揮。此間決先派四師兵力增援。」

注42 原文。「希由開封以西部隊中先派一師開赴黄河以北,開封以東部隊可暫勿開動,其餘再準備兩師可隨時出動為要,並在開封鄭州集中車輛,俾兩師以上部隊可隨時開動。又,龐炳勳部可全由正太路方面開赴石家莊策應。如何部署,派遣何師,希速電復。」

注43 原文。「隴海路開封以東部隊可暫緩開動,由開封以西部隊中先派一師開赴黄河以北,其餘準備兩師可隨時出動為要。派遣何師?希與劉經扶一商。」

注44 原文。「蔣委員長在當時並不想和日本開戰,這是可以體認的。」「因為在七七事變發生後,蔣委員長仍然希望日本政府約束軍人,不使事態擴大。」蔣緯國『抗日戦争指導』、遠流出版事業股份有限公司、1989年発行、426頁

注45 当時の中国軍の一個師は四個歩兵旅および一個特務団から構成され、総兵数は15,000-16,000人。山岡貞次郎『支那事変―その秘められた史実―』、原書房、1975年8月発行、頁18

一方、日本軍の兵数について、桜井徳太郎氏が著書『広安門・蘆溝橋事件』の中で、次のように記述した。「その当時、我国の兵隊と云ふものは、ホンの僅かであって、宋哲元が北京、天津に持って居た兵力に較べると、その四十分の一位しかゐない極く僅かな兵数であった。……丁度、蘆溝橋事件の起った日、夜間演習をやって居った我国の兵隊はどの位かと云へば、その内の僅に一個中隊であった。」刀江書院、1939年4月発行、31頁

注46 1937年7月12日、当時南京駐在の米国大使館参事官のウィリス・R・ペック(Willys R. Peck)が国務長官宛に送った電報には、次のように記されている。「We learn on reliable authority that Chiang Kai-shek, July 9, told a large gathering of officials at Kuling that he was despatching six divisions of troops to North China; according to another source, he also stated that China would fight.」意訳。「信頼できる筋によると、蒋介石は7月9日、牯嶺で大勢の役人を前に、6個師団を華北に派遣すると語った。別の情報筋によると、彼はまた、中国は戦うつもりであると明言したという。」『Foreign Relations of the United States Diplomatic Papers, 1937, The Far East』第3巻、米国政府印刷局、1954年発行、138頁。

注47 『11.北支事変処理方針 昭和12年7月13日』、https://www.jacar.archives.go.jp/das/image-j/C15010217500、1葉

注48 『PAPERS RELATING TO THE FOREIGN RELATIONS OF THE UNITED STATES, JAPAN, 1931–1941』 VOLUME I、United States Government Printing Office、1943年発行、314-315頁

注49 防衛庁防衛研修所戦史室『大本営陸軍部〈1〉:昭和十五年五月まで』、朝雲新聞社、1967年9月発行、432頁

注50 ① マッカーサーは、1951年5月3日に開かれたアメリカ合衆国議会上院の軍事外交合同委員会において、「我々が過去百年間に太平洋で犯した最大の政治的過誤は、共産主義者達がシナに於いて強大な勢力に成長するのを黙認してしまった点にあります」と述べている。「この<過去百年間に犯した最大の政治的過誤>といういささか過激な表現となって噴出したものである。ある意味ではこの告白も亦、紛れもなく「東京裁判は誤りだった」という認識の、もう一つ別の表現だったと見てよい。」小堀桂一郎編『東京裁判 幻の弁護側資料』、筑摩書房、2011年8月発行、ISBN 978-4-480-09397-4、564-565頁

② 東京裁判のオランダ国判事は、十年後に竹山道雄氏に対し、「東京裁判は誤りであった。今は私はインドのパール判事の説が正しかったと思っております。」と述懐した。木ノ下甫『大東亜戦争大勝論―日本人よ生きかえれー』、山手書房、1984年8月発行、129頁

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?