確かにそこにあった、人々の暮らし②〜細倉を記録する寺崎英子の遺したフィルム展〜

前回、せんだいメディアテークで追廻住宅に関する展覧会を見た話を書きました。

実は現在、同じ建物内でもう一つ写真展が開かれているので、そちらも見てきました。

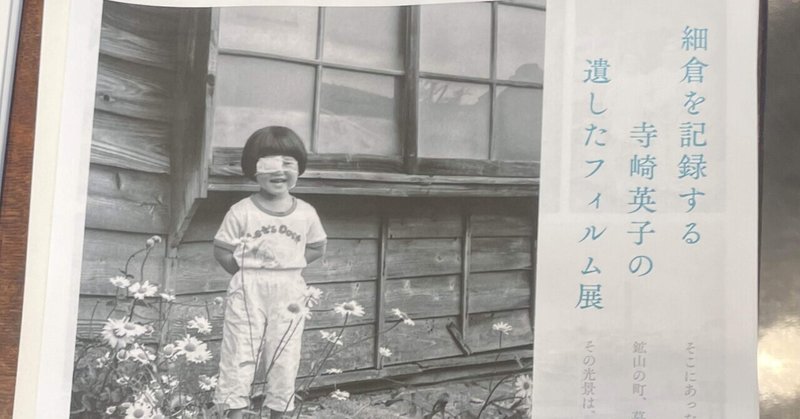

細倉を記録する寺崎英子の遺したフィルム展。

「細倉」とは、現在の宮城県栗原市鶯沢にある地名で、かつて鉱山で栄えた場所です。

私は1986年に栗原市内で生まれましたが、細倉鉱山はその翌年の1987年に閉山したようで、私が物心ついた頃には親や祖父母が細倉のことを「昔は人がいっぱいいて、すごかったんだよねぇ」と言う状況になっていました。

私の実家から鶯沢はそれなりに遠く、知り合いなどもいないので、鶯沢はもともとあまり縁がない町です。

ただ、細倉鉱山が閉山したあとに、その跡地を利用して細倉マインパークという施設ができたので、そこには何度か行きました。

でも当時(平成初期)、すでにマインパークの周辺ってなんにもなかったし、人も車もほとんどいなかったので、ちょっと寂しいなぁと思ったのを覚えています。

だから、ネットで追廻住宅の展覧会について調べた時、同時にこの写真展のことも知って、こっちもぜひ行きたいと思いました。

追廻の展覧会は有料でしたが、こちらは無料でした。

展示されている写真は、住民たちのごく普通の日常を写したものが目立ちました。

というのも、撮影者である寺崎英子さんが、その生涯を細倉で過ごした方だったからです。

私は最初、よそからプロの写真家が来て細倉を撮影し続けたのかと思ったのですが、どうやらそうではないらしいです。

だから、数々の写真を見ていて不思議な素朴さや温かみを感じたのは、その土地にずっと住んできた人ならではの目線で撮影したからなんだな、と思いました。

ちなみに会場内には、細倉の昔の地図も展示されていました。

(昭和30〜40年代くらい?きちんと見てきませんでした…)

それを見ると、メインストリート的なところにお店や飲食店がびっしりと並んでいて、まずはその数の多さに驚きました。

そしてその周辺に住宅地が4つくらいあり、小学校と中学校もあって、この地図を見るだけでどれだけ人が多くて、町が賑わっていたかがよくわかりました。

そして鉱山関連の施設の写真も見つけたのですが、それが想像以上に大きくて立派で、これが私の地元にあったとはとても思えませんでした。

ちなみに鉱山から採掘されたものは栗原電鉄(のちの"くりでん")で輸送していたそうで、その写真もありましたが、たしかに鉱山がなくなったら鉄道も大打撃だったよな、と思いました。

(でもWikipediaを見たら、くりでんは閉山前から経営難だったらしい…)

私は大人たちが細倉のことを「すごかった」と言っていた意味が、ようやくわかりました。

会場には、寺崎さんの手帳に書かれていた日記のようなものも一部公開されていましたが、「閉山なんていやだな」などと閉山を惜しむ言葉がいくつもあり、それと合わせて写真を見ることで、写真の中の風景がよりリアルに感じられました。

寺崎さんは、閉山が決まってから人が変わったようにカメラを持って外に出て、細倉の写真を撮り始めたのだそうです。

平成に入ってからメディアのインタビューを受けた時の言葉には「閉山したら(撮影の)手が止まるかと思ったけど、そんなことないですね」というものがありましたが、本当にすごい情熱を持って撮影したのだな、と圧倒されました。

寺崎さんは2016年に亡くなられているのですが、その前年に撮りためたフィルムを知り合いに託し、「写真集を出してほしい」と頼んだとのことで、実際に写真集も発売され、写真展もこうして定期的に開かれているようです。

追廻住宅の展覧会も含めて、写真ってやっぱり撮っておくものだなと思いました。

時代を反映する服装や建物はもちろん、その時に存在した命や人の感情など、二度と撮ることができないものが残る尊さを実感したからです。

昔の写真って、個人レベルでは"処理に困るもの"扱いされがちですが、素人が撮ったものであっても貴重な資料になることもあり、大きな価値があるに違いありません。

そういうのって、何とかならないんですかね??

終活がメジャーとなっている現代では難しいことだと思いますが…

そんなわけで、今回私がメディアテークに行ったのは追廻住宅のものも含めて「昔の写真を見たい」というのが一番だったのですが、そのテーマも興味を持てるものだったため、本当に大・大・大満足な1日になりました。

またこういう写真展があったら行きたいので、情報はチェックするようにしようと思いました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?