つまらない文章を書くにあたって、つまらない文章とは何かを明らかにしなくてはならない①

私は意識的につまらない文章を書こうと思ったけれど……これが、驚くほどに難しい。仕方なく、それについて分析することにしてみた。

前提

ここでいう「つまらない」は「私が読んでいてつまらない」という主観的な感覚である。(つまり客観的評価ではない)

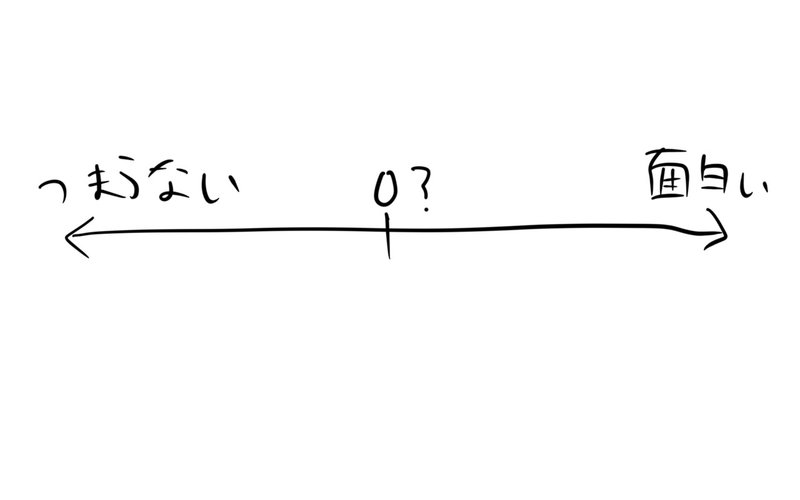

私たちは自然と「面白い」と「つまらない」を対立したものとして捉える。とすると、これは正と負の関係なのだろうか。

ここで疑問なのは「面白い」と「つまらない」の中間だと思う。それは「面白くもなくつまらなくもないもの」を示しているわけだが……しかしそれはほぼ「つまらない」ということなのではないか? そう考えると、どちらかと言えばこのように考える方が自然なのでは?

この場合であれば、中間は「じわじわくる」程度の面白さであることが伝わってくる。

しかしこれは「作品そのものの面白さ」を示しているのではなくて「感情の度合い」を示しているように見える。

同じ作品を見ていても、その日の気分によって変わってきてしまうのであれば、それは作品の面白さを示しているのではなく、その作品を読んだ時のその人の反応を示すことになってしまう。それでは「つまらない文章とは何か」という問いに対する答えとして不適切だ。

ではここで考えるべきは、統計的な考え方だろうか? つまり、多数の人間が読んだ時、その人々の感情の平均値をとって、その平均値自体を「その作品の面白さである」とするのではどうであろうか?

しかしこれは前提条件と相いれない。私は最初に「面白さとつまらなさを決めるのは、私の主観だ」と宣言していたから。

では「私が読んだ時の期待値」としての面白さはどうだろうか? それは「私という人間が色んな条件や状態で呼んだ際の平均値」とほとんど同じ意味として捉えてよさそうだ。

だがこの場合においても、ひとつ問題が生じてくる。私はひとつの作品を読んだ時に「面白い」と「つまらない」を同時に強く感じることがある。逆に「面白い」も「つまらない」もほとんど感じずに読み終えてしまうこともある。

と、するならば、そもそも「面白い」と「つまらない」は対立したものではなく、まったく別の独立した感情として捉えた方が自然なのではなかろうか?

このふたつは多少影響しあうけれど、両方とも高くなることもあれば、両方とも低くなることもあると思われる。

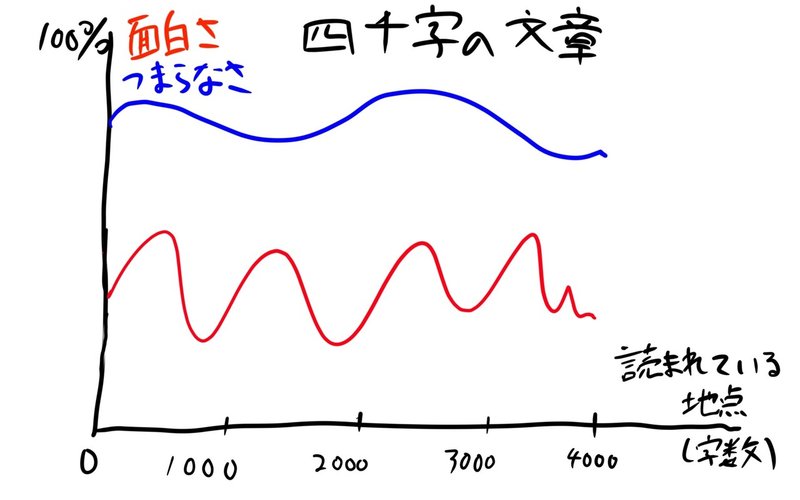

だがここで冷静になって考えてみよう。私たちは何か文章を読んでるとき、読み終わった後にだけ「面白かった」「つまらなかった」と判断するだろうか? 実際はそうではなく、読んでいる途中に頻繁にそれを感じ、判断するのではなかろうか。読み終わったときだけの判断で「つまらない」「面白い」と考えるのは、少々短絡的な考え方なのではなかろうか。と、するならば。

このように捉えるのが実際に即しているのではないだろうか。ひとつの文章でも、面白く感じやすい箇所と、そうじゃない箇所があり、面白さとつまらなさを同時に強く感じる箇所もあると思う。

ここまで考えれば、何がつまらない文章であるか明らかになったのではないかと思う。つまりつまらない文章とは、先ほどの図において、面白さ(赤い線)がどうであるか問わずつまらなさ(青い線)が高い水準でまとまっていることといえるのではなかろうか? つまり、読んでいてずっとつまらなさを感じ続けずにいられない文章こそが「つまらない文章」と言えるのではなかろうか。

こういう文章こそが、まさに「つまらない文章」なのではなかろうか。

とりあえず今日はここまで。明日にでも続きを書く予定。

「具体的に『つまらない』とはどういうことか。あるいは『つまらない』と人に感じさせる要因は何か」みたいなテーマになっていくと思う。

無駄話

この記事で一番面白いのは、多分私の字の汚さだと思う。(めっちゃ頭悪そうな字)(しかし私はこれでも小学生のころ書道習ってて結構賞取ってたんだぜlol)(学校通ってないからペン持つ時間短すぎ問題)(多分字書いてる時間より絵描いてる時間の方が長いまである)(本気で書いたらきっと綺麗に書けるもん)(じゃあ書いてみろよ)(ごめんなさい無理です)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?