音楽書を読むと癒される

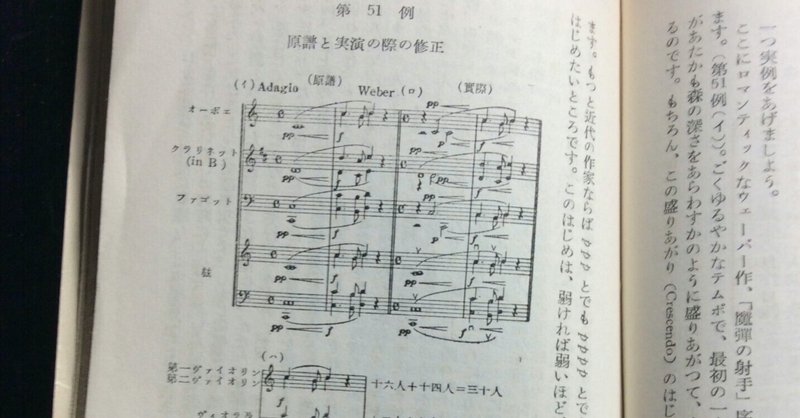

最近、数ヶ月前に古本屋で買った「オーケストラをきく人へ(近衛秀麿・著)」という本を電車に乗るたび何度も読み返してます。

1952(72年前!!)年に書かれた古い本です。

ここで出てくる「近年は」「現在では」「昔は」という文言にいちいちこれまでの年月を加味しないとおかしなことになる。でも時空を超えて普遍的なものも確実にあるんだというのもよく理解できる。

一番「そっかーーー」と思ったのがサックスの話。

「19世紀半ばにフランスで開発され木管と金管の繋ぎみたいな役割を担う形で世に出た楽器だが、一部の(当時の新し物好きの)ヨーロッパの作曲家が取り上げたものの次第にその役目は不要のものとなり、やがてアメリカのビッグバンドジャズが安住の地となった」

という話。

今やジャズにはサックスは欠かせない楽器ですが、こういうちょっとほろ苦い過去があったんですね。

この本、70年余り前に書かれたものですから当然全て旧字体で書かれてます。

読みづらいっちゃー読みづらいのですが読めない訳ではなく。

古本独特の匂いも相まって、なんていうか癒されるんですよ。何度も何度も読み返すうちに愛着が湧いてきました。

今更ですけど、本というのは何度も読むうちに書いた人の知識だけでなく思いや生き方、その時代の風景までも体感できます。音楽(楽譜)もそうですね。

最後に、著者のことが書かれたページを置いておきますね。