「共同性の回復」の希求 ―岩岡中正句集『文事』・石牟礼道子句画集『色のない虹』解説・ 評論書『魂の道行き 石牟礼道子から始まる新しい近代』・ 『石牟礼道子の世界』を巡って

「共同性の回復」の希求

―岩岡中正句集『文事』・石牟礼道子句画集『色のない虹』解説・

評論書『魂の道行き 石牟礼道子から始まる新しい近代』・

『石牟礼道子の世界』を巡って

1 句集『文事』を巡って(朔出版二〇二一年十月刊)

「共同性の回復」の希求

―岩岡中正句集『文事』・石牟礼道子句画集『色のない虹』解説・

評論書『魂の道行き 石牟礼道子から始まる新しい近代』・

『石牟礼道子の世界』を巡って

1 句集『文事』を巡って(朔出版二〇二一年十月刊)

岩岡中正は一九四八(昭和二三)年熊本市生れで、俳句結社「阿蘇」の主宰で現在、

熊本大学名誉教授である。永く大学の法学部教授として教鞭を取ってきた。専門は法学だが、『詩の政治学―イギリス・ロマン主義政治思想研究』という最初の評論集があるように、文学と政治思想を横断する独特の視座を持つ、俳壇では稀有な存在である。俳句に関しては『虚子と現代』『子規と現代』という著書があるように、俳句を「現代」という座標軸に置いて論考する視座も独自のものだろう。

著者は第四句集『文事』の「あとがき」で次のように述べている。

※

(略)この間、旅も多かったが、何より震度七の熊本地震、石牟礼道子さんの死、それにコロナ禍と、思わぬ試練の連続だった。(略)この六年間、何かと時代に触れつつ、見えないものを見、内面化し、ことばにしようと努めてきたが、まだまだ心もとない。

ただ、いよいよこの世がなつかしく、その思いをことばにする、読み書きの文事一切がますます好きになったことは事実。これから自他への存問の心と透明な詩情、それに私が生きている証しとしての個性のようなものが少しでも見えてきたら、こんなにうれしいことはない。なお、この句集の名の「文事」は、集中の〈好きな事一切石蕗の花〉による。(後略)

※

このことばの通り、虚子の唱えた「存問」を基本姿勢とした作句法である。高浜虚子が『虚子俳話』の中で「日常の存問が即ち俳句である」と述べていることに由来するという。存問とは安否を問う、また慰問すること、四季における自然や、人の人生や、その生活への挨拶であり、呼びかけることであるというように、後継者たちが解説している。

端正な造形とそこから立ち上がる静かな叙情性を持つ感銘句を以下にあげる。

若楓句は平明を良しとする

こう詠まれているように句はすべて平明に徹するという姿勢が感じられる表現の句が多い。著者の俳句表現の場合、平明というのは解りやすい表現という意味ではなく、心が広い水面のように穏やかで澄んでいる状態のことを述べているのだろうと、推測される。

また内容が多様で、 石蕗のような路傍の花に寄せる叙情から、アフリカの大地溝帯を俯瞰する視角があり、宇宙からこの星を展望する視座まである。

相聞のごとくに天地初茜

伝統俳句は花鳥諷詠、季題主義だと誤解されているが、著者の俳句では、人や自然への「存問」を根本とする文学観があり、多くの伝統俳句派の人が人事や自然を「眺めて」詠むのに対して、一度深く内面化して自他に「問う」ことばとして立ち上げられている。だから、まっすぐ、なんの濁りもなく読者としての「私」の心の入ってくる表現になっているのだろう。現実の写生句的な表現を突き抜ける幻想的手法で、自己の内面表現がされている。

私は次の石蕗の句が好きである。

花石蕗に人語いよいよ美しき

好きなこと文事一切石蕗の花

特に感銘を受けたのは次の句だ。

石蕗咲いて天上はいま光凪

「光凪」については解説無用と思われるが、石牟礼道子の代表的な句に使われた、彼女の「造語」的な語句である。不知火海の夕凪、朝凪の光の美しさをことばにしたものだが、著者はそれを「天上」世界の表現として用いて、石牟礼道子の魂への供句としたようだ。これ以上ない供華であろう。

行く春の水輪のやうに人逝けり

人の死が遺された者の心に同心円の波紋のように広がり止まぬという、深い余韻の表現が心に沁みる。喪失と悼みの次の句も同じ響きを感じる。

人ひとり欠けたる秋を惜しみけり

人悼む心に種を採りにけり

人逝きし空より雁の来たりけり

かりがねの数ほど人を逝かせけり

遺句集といふ露けさをいただきぬ

このような眼差しに対して、次の句のように、有りもしない妄想国家共同体が強いる「死」の空疎さを表現した次のような句も、そっと置かれている。

かつて死を誉れといへり菊花展

次は熊本大震災体験後の句と思われるが、伝統俳句的な手法ではなく、深く内面化して立ち上げた詩情の表現である。

余震なほ指先にある春の闇

ぱつくりと大地口開け鼓草

瓦礫声あげ夏草は直立す

瓦礫みな祈る形に炎天下

炎天の塊として歩くかな

年明くる地割れの昏きところより

次の句を読んだとき、思わず「あっ」と心で叫んでしまった。

花石榴かつと沖縄慰霊の日

読者としての読後感の説明を拒むきっぱりとした言い切りの表現で、他の言葉に置き換えられない、いわば真剣白刃取りのような気合いにたじろぐ。社会派を自認する俳人たちに、このような句が詠めるだろうか。国民的な慰霊の日とはされず、沖縄県だけの慰霊の日にされているこの歴史的な記憶を刻む日。そのこと一つとっても、ヤマトンチューの関心の外に置かれたままの、現代史の亀裂である。

垂訓のこゑ炎天の奥よりす

てのひらに銀河より授かる一句

天上のペテロ漁る鰯雲

石牟礼道子は「天の病む」と慟哭したが、著者はそれでも天からしか授かることのできないものを、全身で受け止めようとしているかのようだ。

「二月十日 石牟礼道子さん逝去 二句」という前書きのある二句。

春潮の沖へ沖へと人逝ける

亡き人に裏木戸開けてある野梅

渚に詩藻を紡いだ石牟礼道子へのオマージュ、そしてその詩藻を常に側に置き続けますという弔辞のような句である。

流燈のひとつ石牟礼道子の火

万燈籠一語一語のごとくなり

すこし傾ぎて流燈のもの思ふ

「二月十日 石牟礼道子さん三回忌 六句」という前書きのある句。

はうれん草赤し石牟礼道子の忌

まごころもはうれん草の根も真つ赤

人間に根つこがありてはうれん草

草青む踏めとごとくに道子の忌

白々と雨すぢ見ゆる野梅かな

犬ふぐり心に残る一作者

菠薐草の根の赤さに石牟礼詩藻を象徴的に表現されているのには、実感的に共感した。近代が阻害した生身の人間の血潮の復権こそが、彼女の思いの中核をなすものに感じられるからだ。

また次のような自らの住む風土の歴史性を踏まえた表現に、同県出身者として共感する。

野を焼いて悼み心のやうなもの

遠山火神話のやうに立ちにけり

この雨に神話の大蛇(おろち)穴を出る

陸奥を詠んだ句にも同じ視座が感じられる。

「北上市・遠野市 五句」の前書きのある句から。

木下闇より山姥(やまんば)もわらんべも

麦秋のみちくはことごとく悲話

陸奥の文化に親和性を感じている眼差しを感じる。

我はことのは水鳥は水尾のこす

丁寧に生きて冬帽膝の上

佇てば吾も秋風の一木となる

好きなこと文事一切石蕗の花

この四句はそんな著者の自画像的な表現だろう。

現代人はどこか自分の身体性を見失って、魂までもが上の空だ。身体と魂に向き合う「丁寧さ」を喪失しているからだ。そうすると無闇に他人が怖くなる。孤立することを怖れ、孤独におびえているのに、人との直接的な繋がりも怖れているという、両極の間で引き裂かれている。

自分の身体と魂が空っぽだから他者が怖いのだ。

人が人怖れて春の逝かんとす

この句は世相的な「新型コロナウイルス感染症」の影響だけを詠んだ句とは思えない。著者の「共同体の回復」を希求する視座が詠ませた句であり、社会以前に、人間そのものが壊れかかっていることへの、危惧の表現でもあるのではないだろうか。

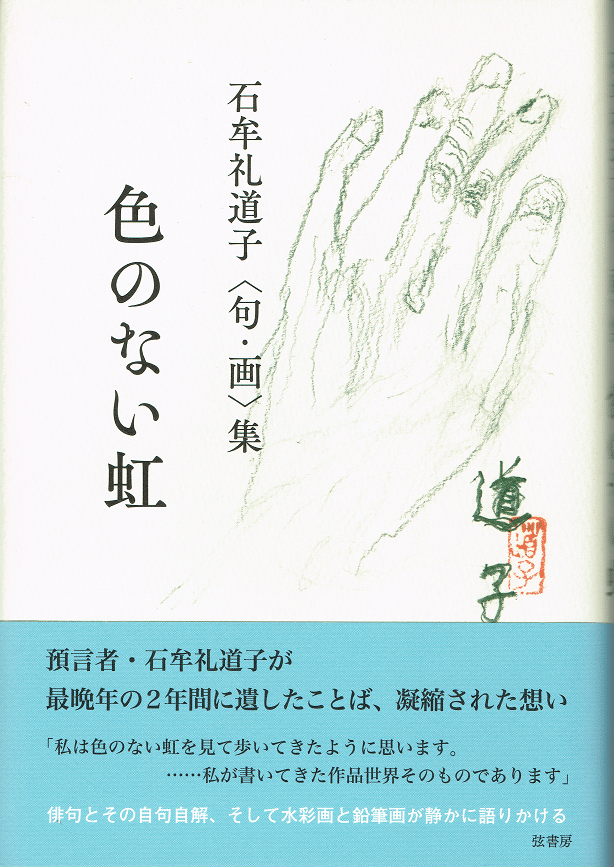

2 石牟礼道子句画集『色のない虹』について(弦書房二〇二〇年二月刊)

石牟礼道子の最晩年の句・画集『色のない虹』は、石牟礼道子をあらゆる苦しみから解放し、心の安寧と癒しを齎してくれるものだった。ここに収められたと絵と俳句と小文を書いているときの石牟礼道子の心は満ち足り、穏やかに晴れ渡っているのを感じる。

句・画集という傍題の通り、全句集にも全集にも未収録の、自解ふうの随筆付きの俳句と、自筆の絵が収録されている。句と画は死の直前まで新聞に連載されていたもので、文字通りの「遺作」、いや彼女の韻文学的「遺書」といってもいい充実した貴重な内容である。

岩岡中正はこの書の詳細な解説を執筆している。その解説の内容について触れる前に、『色のない虹』の全体的なことについて先に述べておきたい。

俳句に添えられた随筆という「自句自解」のおかげで、彼女が俳句で使う石牟礼語群の解題にもなっている。石牟礼俳句に馴染んだ者にとって、彼女の俳句世界をより深く味わうための助け、キーワード集的な「辞書」にもなっている。石牟礼語群、本稿では以後、それを「不知火語」と呼ぶことにしたい。冒頭の俳句とそれに添えられた随筆的自解の文を次に摘録する。最初は「道行き」という語である。

※

忘魂とおもう蛍と道行きす

四月は、思いを新たにする季節です。また一つ、年を取ったという気がしています。思いもかけず八九歳になりましたが、今まで何をしてきたのか、何を考えてきたのか、いまだにわからないでいます。

今、しきりに母が恋しいんです。汽車にひかれ、若くして死んだ弟をはじめ、亡くなった人たちをよく思い出します。そして、同年の歌友で自殺した男性がいました。とても良い短歌を作っていらして、この人がいたおかげで私は文学の方へ導かれました。

それらの人たちのことを思うと、眼裏に幼いころ身近にいた蛍が映ります。水俣の田んぼや川の縁で、ピカピカ光っているのです。子どもだった私は、ああ、おった、おったと、後を追って行くんです。捕まえるわけではなく、ただ光にあこがれて追って行く。

自殺した歌友の男性とは、その人が亡き魂となってから、やっと道行きができました。淡い思いかも知れませんが、亡き人の魂と交わる世界を心に持っているからこそ、私は生きてこられたのです。

※

この俳句における「不知火語」は「道行き」である。この随筆で私たちは「道行き」に込められた思いを明確に把握することが可能になる。「人の魂と交わる」ことが「道行き」であり、その世界を常に石牟礼道子は保持して生きていた、ということを知り、彼女の文学世界の根底にある奥深い「謎」の一端をうかがい知ることができる。

もう一つ、「なごりが原」という不知火語に関する俳句と随筆を以下にひく。

「なごりが原」と石牟礼道子が呼ぶ原は、水俣川の河口、不知火海に面した「大廻(うまわり)りの塘(とも)」という土手があり、そこから続く原っぱをモデルにした場所。石牟礼文学によく登場する名前だ。同名の狂言を書いていて野村萬斎が演じている。「塘」は「トウ」「つつみ」と読み、「池塘(ちとう)」という熟語もあるように湿地帯を包む土手の意。

※

朝の夢なごりが原はひかりいろ

(略)(大廻りの塘は)ススキに囲われ、キツネやタヌキ、ガゴと呼ばれる妖怪たちが棲んでいて、妖怪たちに会ったと自慢する村人たちがたくさんいました。お化粧ばして、よか着物ば着て迎えてくれるそうです。(略)村人たちには、自分たちはいのちのにぎわいにあふれた世界に生きているという自覚があるのです。私は土手に迷い込んでは、その世界と一体化したいと思っていました。人間が嫌で嫌で、キツネになりたかったのです。

心の原郷ですが、ほとんどが埋め立てられ、失われてしまいました。まるで朝の夢のよう。私は「なごりが原」と名付けました。「なごりが尽きんなあ」と人と人が別れる時に言いますが、もし大廻りの塘が残っていれば、夕暮れ時に誰でもその実感がわいたはず。対岸の天草の島々に沈む夕日に不知火海が照らされ、丸みを帯びた海原と海岸線が、ひかり色に包まれます。荘厳で実に美しい。(後略)

※

石牟礼道子は小学生時代、実家の石屋(道路普請事業者)が没落して、それまで住んでいた水俣の中心的な栄町から移住し、水俣川の河口近くの「とんとん村」に作られた掘っ立て小屋のような家で暮らすようになった。その先にある河口から地続きの大廻りの塘の一帯は、チッソ工場が排水口を、百間港から八幡口の水俣川へと変更したために、水俣病の被害がここから更に不知火海全域へと拡大した河口の付け根に位置する。

「村人たちには、自分たちはいのちのにぎわいにあふれた世界に生きているという自覚があるのです」と石牟礼がいう「なごりが原」は、そこに育まれた渚の思想と文化を、日本の近現代化が破壊し汚染し生き埋めにしたのを目撃してきた場所でもある。

本書が画期的な理由はもう二つある。

そのもう一つは、石牟礼道子の創作ノートから全集未収録の俳句を、渡辺京二が三十一句採取したものが掲載されていることだ。

全体を読んでいて、過去の苦しみの記憶さえ愛おしむような筆致で詠み書かれている。日本の近代化によって日本人が喪失したマチエールがぎっしり詰まっている。

そのような意味で、彼女の自伝的な作品群の、濃密な随筆風私小説に匹敵する句集である。

個人的な感想だが、わたしはこの句画集を読んで、救われた気持ちになった。わたしが、ではない。石牟礼道子がこれまでのあらゆる苦しみから解放されて、生き生きと、伸び伸びと自由気儘に絵と俳句の世界に心を遊ばせているのを感じた。

最終的に彼女を解放したのは俳句と絵だったのだ、と確信したのだった。

『色のない虹』という句画集の、もう一つの画期的な点は、永年、石牟礼道子について研究論考してきた岩岡中正が、石牟礼俳句をその文学的主題別に分類し、それぞれの主題の背景を、長年の研究の成果による視座で論考している「解説」が収められていることだ。

その文学的主題別分類の項目を紹介する。

①文明批評―「天の病む」

例句「祈るべき天と思えど天の病む」など

②私とは誰かー「存在」の不安を超えて

例句「存在の闇深くして椿落つ」など

③内なる原郷への回帰―「洞(うろ)」と「道行き」

例句「岩窟の中に秘(ひ)湖(こ)ありて春の雪」など

④ひかり凪の世界へー再生と救済

例句「さくらさくらわが不知火はひかり凪」など

私が特に画期的だと思うのは、②の「私とは誰か―『存在』の不安を超え」という項目が立てられている点である。

①③④は社会評論的な論考では言及されてきたことだが、②は文学的な視座がないと立てられない項目である。「私」とは誰かという存在に対する根源的な、永遠の問いこそが文学の要であり、作品背後深くにその問いを孕んでいない作品は、合「目的」的な非文学な作品になってしまう。「私」を問うことは存在論的でもあり、社会的宗教的、宇宙生命学的な問いを孕んでいる文学的な問いなのだ。

石牟礼道子を文学的「自己表出」へと駆り立てた原点は、公害問題ではなく、この存在についての根源的な問いと対峙する「自己表出」欲求にあるからだ。①③④はその結果であり、そのことを目的としたのではない。

私たちが石牟礼文学に引き付けられるのは、題材として公害問題があり、そのことへの文明批評や、自然という原郷への回帰が説かれ、再生と救済への深い祈りが描かれても、それがただの題材ではなく、そのすべてを存在論的な深い問いが貫いているからに他ならない。

著者は俳句結社「阿蘇」の主宰だが、大学において学術的な研究と教鞭をとってきた学者でもある。本稿の冒頭で紹介したように、イギリス・ロマン主義政治思想の研究という、文学と政治思想という二つの領域に跨る深い知見が、この②を分類項目として立て得た画期に繋がったのだと思われる。

各項目にどんな句が分類され位置づけられているか、ということについては、これ以上触れない。著作権を侵犯することになるので、知りたい方は是非、本書を購読して自分で確かめられることをお薦めする。

余談だが、著者が主宰する「阿蘇」の編集長は、熊本日日新聞編集局長だった高峰武である。「水俣病」について、まだ中央大新聞が見向きもしなかった初期の段階から、被害者に寄り添う視座によって、継続的に取材し記事にしてきたのは熊本日日新聞だった。高峰の著書に『8のテーマで読む水俣病』『水俣病を知っていますか』 がある。この二書は、「水俣病」の準当事者でもある私にとっても、事件全体を整理俯瞰する点において、大いに参考になった重要資料的価値を有する図書である。

高峰武には他に『冤罪免田事件』『検証ハンセン病史』などの著書がある。彼は被害者に徹底的に寄り添って取材し続けた、重厚なリアリティを持って論述する社会批評家でもある。免田事件についてはその厖大な資料の保管と整理研究を継続している。多くの人にこの書を読んでいただきたい。警察も検事も裁判官も、同業の仲間が「正しい」とした誤った判断を、仲間内的感覚で覆そうとはせず、自己保身的な言動しかしない者たちであることが、緻密に実証されている。私たちは、この社会を構成する制度的な「正義」とやらが、いかに信用できないものか、深々と絶望しておく必要がある。そのような「絶望」の底からしか、真の「希望」は見えてこないからだ。

本題に戻ろう。

著者の『色のない虹』における「解説」の総括のことばを最後に摘録する。

※

(略)石牟礼俳句は、その文学全体と同様、「魂の文学」であって、その句には一切の存在の根っ子にあるなつかしさの原点としての魂がある。石牟礼は幼児期よりずっとこの魂の国の住民であり、「存在」と「非存在」の間(あわい)に住んできた。「色のない虹」とは、この「存在」と「非存在」の間に架かる橋であって、私たちは童女・道子に手を引かれて、この橋を渡って、魂のふるさとへ道行きする。石牟礼俳句のなつかしさは、この魂の共鳴によるものだろう。(以下、略)

※

格調高い文学的な評文である。

著者は『詩の政治学―イギリス・ロマン主義政治思想研究』という文学的な言語表現の世界と政治思想の交わる地点から、自分の思想を立ち上げ、その視座から『ロマン主義から石牟礼道子へ―近代批判と共同性の回復』という評論書を上梓している。そんな独自の視点からの、画期的な石牟礼論を展開してきた来歴があり、だから今ここに引いた評文のような石牟礼道子俳句論が書けたのだろう。

3 『魂の道行き 石牟礼道子から始まる新しい近代』を巡って (弦書房二〇一六年九月刊)

社会評論、俳句評論という一つだけのジャンル内に留まっていては、石牟礼文学の真髄を捉えることは不可能だろう。

岩岡中正の先行する著書『ロマン主義から石牟礼道子へ―近代批判と共同性の回復』の副題にもある「共同性の回復」が、石牟礼文学を評するときの、著者の主たる視座である。

社会評論家・哲学的論考家の著作には、石牟礼道子の社会運動的な側面や『苦海浄土』の、自説にとって都合のいい部分を引用して論述している傾向が見られるが、著者の論考では、独自の視座で石牟礼文学作品を読み込み分析整理し論考している。そしてそれを起点として、社会思想としての意義や、未来を展望する可能性へと論を展開してゆくところが、他の多くの論者にはない特色である。

著者の『魂の道行き 石牟礼道子から始まる新しい近代』における、石牟礼文学の最高峰と見做す『天湖』の読みは特に意義深いものだ。元来、人間が持っている身体性の回復という主題が読み取られていて、それが氏の「共同性の回復」の論旨と見事に交差する論考がなされている。

思想家であり文学者である著者には、石牟礼文学が可能性として孕み込んだ「共同体」の在り方批判を、そのように演繹し展開し、人々に広く伝えたいという情熱がうかがえる。そのことが社会にとって、いかに切実な問題かということについて、実感的に把握できる人はあまりいないのではないか。石牟礼道子の「道行き」という言葉に込めた想いにも、著者は他者との共感性の回復を読み取っているようだ。

石牟礼道子の魂の伴走者、渡辺京二は江戸末期と明治初期に来日した外国人が著わした見聞記から、かつての日本のどこにでもあった「美しい共同体」の姿を間接的に顕在化して見せ、同時にそれがもう二度と回復不可能なほど破壊された異文化として、現代の私たちは振り返ることしかできないと断じている。(『逝きし世の面影』)

かつての共同体は農漁業を軸とする村落単位の「暮らし方」を共有する故にあり得た「美しい共同体」だったのである。現代の都会、または都会化した地方都市、市町村にはそのような共有する「暮らしの文化」はもうない。

「暮らしの文化」という基盤となるものがないところに、利他的な倫理観を基底とする「共同体」というものは存立し得ない。経済産業単位の「会社人間」的な纏まりしかない。今あるのはそんな「共同体」とは呼び難いしろものである。

「チッソ水俣事件」の加害企業であるチッソの「会社人間」たちは、ある種の疑似共同体意識のようなもので、被害漁師たちを冷淡に差別して心身の困窮に追い込んだ。

現実の被害と生存の困難という実態も知らず、チッソに賠償金を貸し付ける立場になった県や国の役人たちは、その財務防衛が自分たちの務めであるかのように、「水俣病」認定基準を厳しくし、裁判でその違法性が裁かれても改めようとはしなかった。

何かしらの単位の経済的利害を同じくする程度の人的纏まりしか持てないでいる社会の成れの果ての姿である。今ある「共同体」というものは、このような「チッソ」的会社人間の疑似共同体だけである。そんな「共同性」しか保有しなくなった社会の未来は暗い。

今、わたしたちが共同体的なまとまりを持ち得る可能性は、精神的な文化活動の単位くらいではないか。そこを拠点として社会を改革し得る思想にできるかは、未来を生きる人たち次第である。

人間は生き方、心の在り方の内的変容なくして変わらない。その内的変容を促す言語表現こそ文学の力である。著者の論考には、魂に直接的に訴え、読者の内面的な変革を促すような文学的な訴求力がある。

話が前後するが、私が著者の『魂の道行き 石牟礼道子から始まる新しい近代』を初めて読んだのは、現代俳句評論賞を得た私の「桜(しゃくら)の花の美(いつく)しさようなあー石牟礼道子俳句が問いかけるもの」という論考が、現代俳句協会の機関誌「現代俳句」に掲載されたとき、拙論について丁寧な感想を送っていただき、同時にこの書をご寄贈いただいた時だった。その書状で拙論を、既存の石牟礼文学論考の傾向に「大鉈を振るわれ」、その姿勢は「腰が据わっている」と感じると評されていた。

著者は自著の中で、石牟礼文学が、文学論の域内でしか論じられないことを批判され、もっと多角的な読みと研究、論考がされるべき作品群だということを述べられている方である。その著者に、あくまでも「文学論」として書いている拙論をお褒めいただいたことに、逆に感服したのであった。

一見、著者と私は真逆の立場に見えるが、その真意は同根ではないかと感じたのだった。私たちが石牟礼文学に見出しているキーワードは「共同性とそれが育む文化、その基底をなす生き方、身体性の破壊と喪失」ではないか、と思ったのである。身体性を軸とした人と人、人と自然の直接的な交感の中で育まれるべき共同性という文化の喪失、ということだ。

私はそれをあくまでも文学的主題という視点で論述するが、著者は社会思想としての「共同性の回復」の希求へと論を展開している。この違いは大きい。

以下に著作権に抵触しない程度に本書の数カ所を摘録する。これを読んで共感された方は是非、本書を購読されることをお薦めする。

引用はすべて同書の「はじめに」から。

※

現代思想家としての石牟礼道子

石牟礼道子をどう位置づけたらいいのか。石牟礼道子は何よりも『苦海浄土』によって水俣病をめぐる告発と支援の運動家として世に出た。と同時に、そもそも歌人として出発し、俳人、詩人、エッセイスト、小説家、果ては能作家と、その文学活動は多岐にわたる。とはいえ、彼女は単なる表現者ではない。同時に石牟礼がこれらの文学作品や活動を通して語っているのは、文明論であり思想である。広くいえば石牟礼は、人間と社会・時代精神に立ち向かって、本来あるべき人間と文明のありようである「原郷」(「もうひとつのこの世」)を提示する思想家であり、モラリストである。但し私がここで言うモラリストとは、もちろん道を説く道学者などではなくて、行動と思索を通して人間と社会の本質と文明の行く末について深く洞察する人のことである。

石牟礼はときに活動家としてジャンヌ・ダルクとみなされたり、ときに誤って神格化されて「巫女や「呪術師」と呼ばれたりするが、彼女はそうしたたんなるヒロインや超越者でもなければ、他方、たんなる傍観者風の文明評論家でもない。石牟礼は、苦悩し、行動し共感するモラリストであり、石牟礼自身のことばでいえば、どうにもならない他人の苦悩や現代の人間と社会の現実と未来に身悶えせんばかりに悩み共感する「悶え神」としてのモラリストである。

いまなぜ石牟礼道子か

(略)

現代の私たちが抱える危機は、これまでの過度の近代化の中で物質的豊かさや便益と引き換えに、さまざまな意味での「いのち」を失ってきたことにある。それは、いわば「関係としてのいのち」の危機である。それは、例えば水俣病のような究極の受難と業苦をはじめとする公害や自然破壊である。それは、人間と自然の関係の崩壊や「ことば」の崩壊に始まる人間と社会の共同性の崩壊、社会の根底にある徳や倫理の崩壊、さらには自我と身体の関係の崩壊など、一切の「世界」や「存在」の崩壊であって、これらの共同性をどう回復するかが、究極の近代化の果てに私たちが直面している、時代の最大の課題である。この究極の近代化の果ての崩壊の危機を最も深部でとらえ、「関係」という「いのち」や「存在」をどう回復し共同性を再興するという、時代の解決策としての「思想」を担って登場したのが、石牟礼道子であった。

※

注意深く読んでいただきたいのだが、こう「読み解いている」のは著者の慧眼による「読み」と「解釈」と普遍化によるものであって、石牟礼道子自身がそう説いているわけではない、ということである。石牟礼道子は、著者のような知性との交流によって、文学を越えた社会論的な視座による「言語」で、自己の思想を強化していったのである。そういう思想的「批評」に出会う以前に、石牟礼文学は喫緊の「思想」性をも孕みこむ深い次元の言語表現の地平を切り拓いていたのである。

文学は社会論的、文明論的な主張を述べるために書かれるものではない。評論のように、何かの為に書くというような「目的」的なものではない。自分の内部に堆積した表出への情熱に突き動かされて書かれ、表現されるものだ。そこに社会的、文明論的、新しい視座を読み取るのは読者の側のこころの作用であり、作者はそれを目的としているわけではない。ただ、まったく新しい自然観、生命観、社会観、世界観、宇宙論的視座などの多角的で独自の視座を持つ作品の場合、そこに未知の思想的な何かを文学作品が孕み込むことがある。

そういう文学は稀なる傑作と言えようが、まさに石牟礼文学がそれに当るのだ。

著者の石牟礼文学論評は、自説の思想的な「目的論」的論述方法ではなく、石牟礼作品の文学的主題を深く読み込んで、そこから自分自身の問題として論を起こすという論考の方法である。他の社会科学的な評論家たちと違って、文学作品の独自の深い主題読みがされた上で、そこに思想的な可能性を見出す論考がなされているのである。

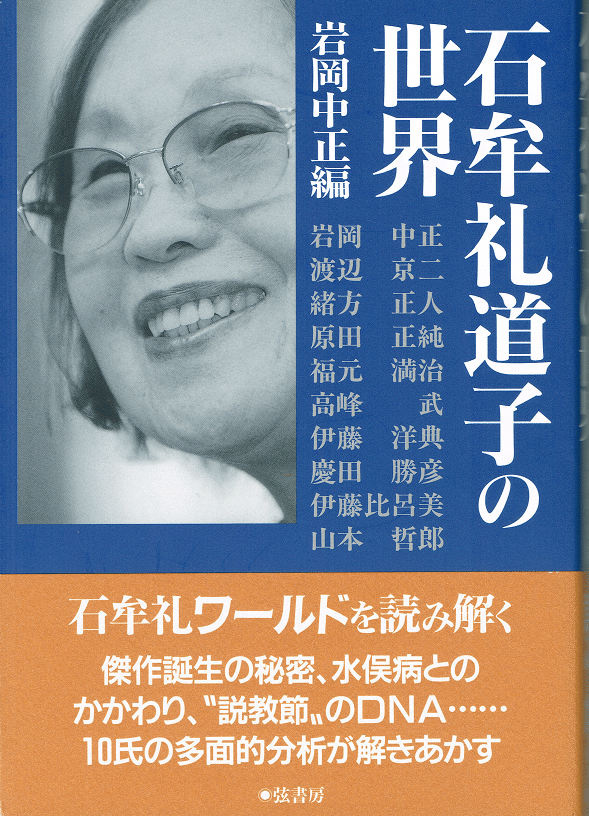

4 『石牟礼道子の世界』について(弦書房二〇〇六年十一月刊)

岩岡中正の編著には『石牟礼道子の世界』という評論集もある。

この書は平成十七年に開催された「熊本県民カレッジ」での十人による講演内容が収録されたものだ。「熊本県民カレッジ」は熊本県生涯教育学習センターが、熊本県内の大学等の協力で毎年開催されている市民向け公開講座である。石牟礼道子講座を開いて欲しいという県民の要請で開催された。

すぐれた十人の講演者たちによって、わたしたち一人ひとりの内的変容を促す石牟礼文学が、文化活動として論じられている。志を同じくする人たちに共有された、「共同体の回復」への希求という深い問題意識がさせていることではないだろうか。

本稿では本書の巻頭に収録されている、著者の講演内容のみについて紹介する。

本稿の前章で紹介した『魂の道行き 石牟礼道子から始まる新しい近代』の内容が、口頭の講義という形式を考慮して、その骨子、要点が簡潔に語られている。

その一部、要点にかかわる部分を以下に摘録させていだこう。

演題は「石牟礼道子と現代」である。

※

私は石牟礼さんを、基本的には現代思想家だと思っています。(略)近代化がもたらした病理―最も端的な例では「水俣病」のようなーそれを一つの極限、転換点として時代や思想が変わっていく。現代思想というのは、こうした近代がもたらした病弊をどう越えるかという試みです。

(略)石牟礼さんは思想の系譜からいいますと、ロマン主義の系譜に属する思想家=詩人だと思います。ロマン主義は、フランス革命、産業革命という一八世紀末~一九世紀初頭にかけて本格化した近代化に対する批判から生まれました。それは、近代化が本格化するその矢先に、我々の生き方・方向性は間違っているのではないか、急速な近代化に歯止めをかけなければならないと考えた先駆的な思想です。近代批判の走りです。

この産業革命は、ちょうど我々が体験した戦後の高度成長のように、怒濤のような大きな近代化の波であったと思われます。これに対して背を向けた最初の人々――そこにはさまざまな背の向け方があったのですが――が、一九世紀初頭のイギリスやドイツのロマン主義者でした。

石牟礼さんは、これに類似し、これを受け継いでおられる。

※

このように著者は、ロマン主義者と石牟礼道子の類似点として、「近代(化)への根本的懐疑と挫折」という点を指摘した上で、それを乗り越えてゆく新しい思想を生み出すために「詩人の想像力・創造性」が必要であると述べている。

近代(化)の社会の構造自体が「散文構造」になっていて、「自然を論理でもって数値化・法則化」し、「自然」から「労働」によって「価値」を引き出して「資本」化し、再生産し、商品化し、流通した利潤を得て資本主義社会が形成されてきたこと、そのような散文構造を持つ社会が、限界にきていること、それを乗り越えるのが詩精神であると述べて、石牟礼文学にそういう詩精神的な思想性を見出している。

かつての村落単位では、共同性や公共性の中核の価値としての「共通善」が生きていたこと、それが喪失されていることを描く石牟礼文学は、「生命の文学」であり、「いのちを言祝(ことほ)ぐ文学」であるとして、次のように述べている。

※

理屈ではなく人間も自然も万物が、かけがえのない意味ある存在だという視線、差別された人々、貧しい人々へ、あるいは病める人たちへの石牟礼さんの眼差しは、石牟礼作品のいたるところに見られます。どの存在もそれぞれ豊かな関係性をもって連鎖し、どれも互いに不可欠な存在であるという主張は、「行為」の論理を中核とする近代思想に対する強烈なアンチテーゼであるわけです。

こうして、近代社会の克服は、石牟礼さんにとって、ひとりびとりの「内なる近代」の克服にかかっています。石牟礼文学に学ぶ最大の点は、原初の豊かな感性です。硬直化していない、開かれた柔らかい感性、痛みを感じる力、天地を創造する力、空気よりも柔らかい生まれたての感性、こうした新しい豊かな感性が振る舞いや生き方を通して、共同の感性となって社会を変えていく、と石牟礼さんは考えます。(後略)

※

大切なのは幻想国家主義的な視座による「美しい共同体」の復興、復旧を説くことではない。そう唱えるのは保守的な幻想国家主義の論者たちの言い分である。

かつて日本には美しい共同体が存在したという言葉自身が、根拠のない空疎な言葉に過ぎない。不完全ではあれ、あったかもしれない同一生活様式の上に成り立っていた共同性と暮らしの文化は、今やもう復旧など不可能なほど壊され、失われてしまっているのが現実である。

そうである以上、もし社会のあり方について何かを模索し得るとすれば、会社人間的な疑似共同体、形式だけの地域共同体を越えた、まったく新しい生き方、暮らし方の模索から始める他はないだろう。

これは想像以上の難問である。

石牟礼道子が私たちに遺言として置いていったアポリアである。

それには、私たち個々の内的変革の達成が不可欠の条件となる。

既存の思想は人の生き方を変える言葉とはならない。いかなる政治制度の理念によっても人は変えられない。人を内なる変容へと導く可能性を秘めているのは、著者も説くように、想像力・創造性豊かな詩人のことばである。どんな社会運動もその合目的性ゆえに長続きしないし、生涯を貫く生きる姿勢の持続とは結びつかない。

かつて『苦海浄土』を読んだ若い人たちが、社会を変えるには、自分も変わらなければならないと思い立ち、自分に何ができるかと自問し、支援活動に参加したり、水俣に移住したりした。既存のどこかの団体によって組織された社会運動ではなく、そのように内面的な自己変革を希求して、自発的な行為に及んだ人達がいた。

『苦海浄土』という文学だからこそ、そのように人を突き動かす力を持ち得たのではないか。これは人間に内的変革をもたらした文学の力そのものではないか。

そこにこのアポリアに挑む微かなヒントが示されているのではないだろうか。

著者は、その俳句創作も石牟礼道子論も含めて、自身の内面的な自己変革の希求に突き動かされて、特に「共同性の回復」の重要性を説き、広く表現活動をしているのではないだろうか。

―了

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?