指し示すアブシュールド ――赤野四羽句集『夜蟻』をめぐって

指し示すアブシュールド――赤野四羽句集『夜蟻』をめぐって

※ アブシュールド(absurd仏語 無意味・不合理・不条理)

Ⅰ 赤野四羽の「語りえぬもの」の彼方へ

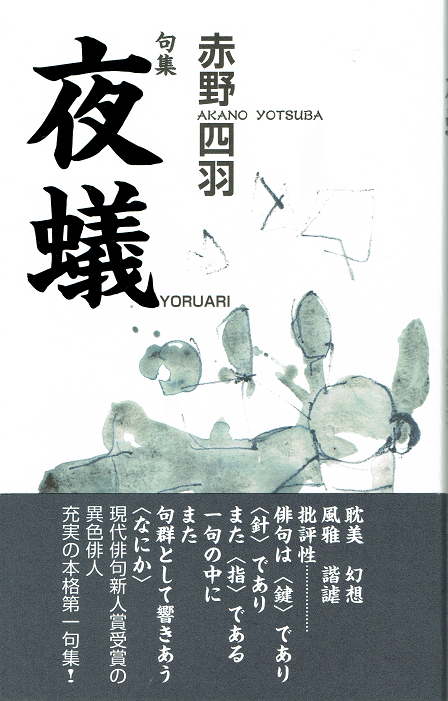

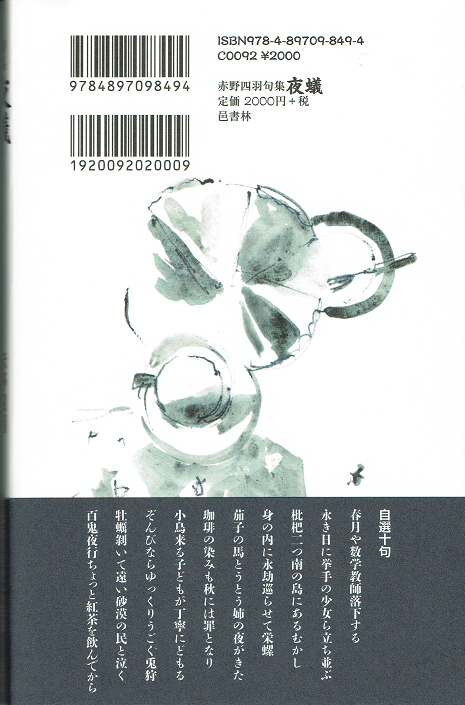

赤野四羽(あかのよつば)は平成二八年(二〇一六)に現代俳句協会の第三四回新人賞と、第三回摂津幸彦賞佳作を受賞している、昭和五二年生まれの新鋭の俳人である。わたしがその名と作品を知ったのは、新人賞が発表された「現代俳句」誌上である。新人賞受賞作の「命を運ぶ」の句も収録した句集『夜蟻』を二〇一八年七月に邑書林から上梓している。

新人賞受賞の言葉にも句集の後書きにも、

「平成二三年(二〇一一)東日本大震災および福島第一原発事故に衝撃を受け、散文では表現しきれない『なにか』を託して句作を始める」

と掲載されていて、彼が俳句を始めた契機と作句姿勢を伺うことができる。

まず「現代俳句」の新人賞受賞の言葉から以下に摘録する。

※

(略)わたしはここで、「沈黙のつぎに美しい詩形」ということについて書いてみたいと思います。「語りえぬものについては沈黙しなくてはならない」とは哲学者ヴィトゲンシュタインの言葉です。ところが芸術家は、その語りえないところから出発しなくてはなりません。絵画や音楽ならばともかく、言語芸術はどうすればよいのでしょう? 沈黙に一番近い言葉とはなにか。それがすなわち俳句です。精神分析家ジャック・ラカンは『語りえぬもの』にあたるイメージや認知を想像界、それをもとにコミュニケーションしようとする言葉や記号を象徴界と呼びました。世界の中で得る印象やイメージ、美や感動といった『なにか』は想像界のものです。それをそのまま伝えることはできません。かといって言葉を尽くせば尽くすほど、象徴界のものに変換されてゆきます。つまりもっとも少ない言葉で、もっとも新鮮に想像界の「なにか」を表現できる形式が俳句なのです。

これが「沈黙のつぎに美しい詩形」、俳句です。もちろん短ければよいというものではなく、短い中に詩情を表現することこそ肝要です。その奥義は俳句の過去と現在、そして未来のなかにあると信じます。

※

この言葉には東日本大震災と原発禍を体験した表現者の厳しい認識が覗える。大震災後、膨大な沈黙を背負う俳句が最も新しい形の「震災詠」というものを創造し表現し得たのではないか(高橋睦郎・高野ムツオ)ということが述べられた。もちろん数ある俳人の中でそのような「厳しい認識のある者においては」という条件つきのことであり、大方の俳人は沈黙どころか非俳句的な雄弁すぎる表現に陥って、詠嘆調の嘆き節が世に溢れたもの事実だ。

赤野四羽のこの言葉は、安易に時事詠することに纏わる言葉の陥穽を見据えている俳人の言葉のように思われる。

俳人であった者が大震災を体験して、沈黙というもの価値に向き合わされたのだが、彼はその逆である。俳人ではなかったのに震災体験後に俳句表現という形式を選択しているのだ。その決意が「沈黙のつぎに美しい詩形」という言葉に託されている。

「散文では表現しきれない『なにか』」、つまり「語りえないもの」を表現しようとする意思の中には、例えば因果律に基づいて「説明」のつくようなことは、この世にはもともと存在せず、そんな世の中に向かって論説文の「主旨」や文学的文章の「主題」などのような、正しさを主張し得るものも存在しないという、言葉に対する深々とした絶望が予め孕み込まれている。

今、この絶望の中からしか言語芸術としての言葉は立ち上げることは不可能だ、という厳しい認識を持つ者の言葉ではないだろうか。

逆にいえば、赤野四羽も含む、これからの俳句表現を切り拓いてゆく者たちにとって、昭和・平成の前衛と呼ばれた俳人たちも含めて、希望や主題への信頼がまだ残滓のようにあるのではないか、という批評意識がそこにはあるはずだ。

赤野四羽のこの言葉は彼が作る俳句にも表れていよう。

だとすれば、彼の俳句を鑑賞・批評しようとする者は、その表現情況の只中にいる自分自身への「批判」も受け止めなければなるまい。

彼が望む評のあり方を仮定すると、彼の俳句作品が「沈黙のつぎに美しい詩形」である俳句として、「短い中に詩情を表現する」ことが出来ているか、「言葉を尽く」して「象徴界のものに変換され」「新鮮に想像界の『なにか』を表現できているか」という評価基準ということになろう。だがそれもあくまで「表現方法」の評価に過ぎない。最も大切なのは彼がいう「なにか」であって、それを評者はどう評価したか、つまりそのことに現代俳句の表現としての、どういう可能性が見出されるかという「内容」が評されなければならないだろう。

では彼の新人賞作品はどんな表現の俳句だったのか。

その全句を以下に引用する。

※

命を運ぶ 赤野四羽

真っ青な海に倫理が滴れり

鉄線花譲るべからず濡れ歩け

油照兵士は壁と壁になる

水浸しの紫陽花父盲いたり

侮辱せよ真白い夏服に着替え

百合の木や生は沈黙ならざりき

神のみが水母正しくおそれけり

ページ繰る音の軽くて秋の蛇

あらばしり幸福語らしめる夜

失われたものは還らぬ山葡萄

ゆるゆると歩め鶫は遅れくる

悔しさのような病や銀杏散る

熟したるおとが零れる星月夜

茄子の馬とうとう姉の夜がきた

少しだけ約束してよ虫篭に

月を知る鳥は夜には従わぬ

毛皮きて少女はきんいろに濡れる

雪女祝うひかりの濃い淡い

誠実に鼬の罠は降りてくる

吸殻のようなからだで鮃食う

もう何度ストラップの熊よみがえる

短日や視線たがいに縛りあう

君だけの時間にもまた雪が降る

悦楽や凍蝶重なりあわず落つ

掘りつづけ枯野の果ての自由かな

あまい指からだのなかに遠蛙

下萌や昏いところにある兆し

意志はさて飛んでいくのか蜆汁

永き日に肩甲骨のみぎひだり

ホットドッグ頬張り赤い花種蒔く

※

赤野四羽が後日、上梓することになった句集『夜蟻』にこの全句が収録されている。句集は五章の構成で、

一、その日はいい日

二、新しい家のとびら

三、手紙泥棒

四、この膝に眠るなかれ

五、金糸雀を埋める

第二章「新しい家のとびら」に新人賞受賞作には付いていた「命を運ぶ」という題名なしで挿入されている。

表現方法も新しく、表現内容も、確かに「東日本大震災」後の「今」の表現の不可能性というものに体当たりで挑んでいることが覗える。

一読して解るように具象派(もの派)ではない作家の作品である。同時に「こと派」でもない。わたしが俳句表現の本質だと考えている「何も言わないでいう」ことに挑んでいる作風であると言えるかもしれない。

第一次選考では「命を運ぶ」は最上位ではなかったようだ。上位だけの数篇だけで改めて討論された結果、新人賞を得たという。選考員たちが選考合評の過程で、「命を運ぶ」の新鋭作品としての可能性に気が付いていったのだといえよう。

選考員がどう評したかを紹介しつつ、その評にコメントすることで、わたし自身の感想も付言しておこう。評の中には「象徴表現に頼りすぎで、もっと俳句的な『もの』、つまり具象表現を学ぶべきではないか」というような評もあったが、それには触れない。また表現方法にだけ言及して表現内容評を欠いている評も、ここでは取り上げない。

最も的確な評に感じられたのは、次の二氏の評である。

※

〇 山戸則江「赤野四羽 俳句の魅力 譲らず 驕らず」全文

赤野四羽は、誰にでも受け人れられることを目指していない。受賞作品を一読して感じたのは、そんな手強さだ。

真っ青な海に倫理が滴れり

侮辱せよ真白い夏服に着替え

百合の木や生は沈黙ならざりき

「倫理」、「侮辱」など、私などは乗りこなせず敬遠してしまう観念的な言葉たちを黙らせ、詩の言葉として新たな横顔を見せてくれる。「詩性」と一言でいうには鋭さと脆さの間を揺れているそれらの言葉たちは、この世に今新しい生命を得たかのようで、この手に触れるのをためらわせる。

油照兵士は壁と壁になる

毛皮きて少女はきんいろに濡れる

吸殻のようなからだで鮃食う

永き日に肩甲骨のみぎひだり

肉体をとらえた句では、写生から出発していながら、写生から遠く、人間以上の神聖な肉体を感じる。ぎこちなさすら感じさせる若く、肉感的存在の前には、私は戸惑う老人であることを自覚させられる。

神のみが水母正しくおそれけり

あらばしり幸福語らしめる夜

失われたものは還らぬ山葡萄

茄子の馬とうとう姉の夜がきた

君だけの時間にもまた雪が降る

不思議なのは。いわゆる現代を表すような言葉や表現は使われていないにもかかわらず、作者の俳句は、紛れもなく「今、ここ」を感じさせる作品群であるところだ。「神」や「幸福」、「失われたもの」、それら見慣れた言葉たちは、詩を追い求めるというひたむきさによって新たな息吹を得、まさに「命を運ぶ」俳句を生み出している。

作者の自画像を俳句で描いたら、受賞作のうちの次の句ではないだろうかと想像する。

鉄線花譲るべからず濡れ歩け

譲らず、されど驕らず、ひたむきである。

※

山戸則江は表現方法だけでなく、表現内容についても「紛れもなく『今、ここ』を感じさせる作品群」と評している。

赤野四羽は「神」や「幸福」など予め「失われたもの」に囲繞されて在るという視座から、自分たちの命と言葉の不可能性の中で、それでも「命を運ぶ」ことができる、どんな表現が可能かということに、果敢に挑戦していると感じる。「現代俳句」の新人賞に相応しいのはそのような「現代」的意義に他ならない。

※

〇 田中亜美「観念と肉感」より抜粋

真っ青な海に倫理が滴れり

油照兵士は壁と壁になる

百合の木や生は沈黙ならざりき

失われたものは還らぬ山葡萄

特徴的なのは「倫理」「沈黙」といった観念的な言葉や「壁と壁になる」における「壁」のような隠喩である.こうしたレトリックは、俳句に明快さや即物性を求める読者には敬遠されるものだろう。だが、よく読むと「真っ青な海に~滴れり」という散文的で緩やかな韻律の中に置かれた「倫理」という言葉は単なる観念や抽象概念を越えて、みずみずしい肉感を伴った言葉として響いてくるようだ。その時「倫理」は、もう一度、初々しい視点で捉え直される詩の言葉となるのだろう。

観念的な語彙や比喩の多用は、独善的な印象を与え、因果関係の強調に繋がりがちだが、赤野の鳩合は、因果をはっきりさせない、ゆるやかな因果関係か表出されているようで、そこに俳句と詩の世界を架橋する独自性を感じた。「油照」や「山葡萄」でも、たとえば過去の戦争や現在のシリア等の内戦、東日本大震災以降の光景を想起させるような、深読みを誘う作品だと思った。

吸殻のようなからだで鮃食う

ホットドッグ頬張り赤い花種蒔く

意識よりは無意識との親和性、触覚をともなった空気感や揺らぎの表出が面白い。

審査員の諸氏が、赤野の魅了をより深く精確に解読して下さることで受賞に至った。(略)赤野にはどうか「現代俳句新人賞」の名に恥じない作家として活躍してほしい。

※

田中亜美の評は表現方法、表現内容について均等に触れて過不足なく評している。「『倫理』は、もう一度、初々しい視点で捉え直される詩の言葉となる」という方法論の指摘。赤野は既存の「価値観」の零地点から言葉を立ち上げているという視座からの、「過去の戦争や現在のシリア等の内戦、東日本大震災以降の光景を想起させる」という、表現内容についても指摘して評価している。

赤野四羽は「過去」「現在」に及ぶ命のさまに深く絶望し、安易な「希望」や「倫理」など、もはや信じるに足りないという地点に生きているという実感があるのだろう。その自分の足元をしっかり見据えている、現代的な表現者であるといえるだろう。田中亜美が評文の最後に書いたように、わたしも赤野俳句の可能性を信じ、以後の活躍を望むものだ。

句集『夜蟻』の「あとがき」からも本人の言葉を引いて、赤野四羽の作句姿勢をもう少し探ってみよう。

※

富澤赤黄男は「針」と言い、寺山修司は「鍵」と呼んだ「俳句」。

第34回現代俳句新人賞受賞の言葉のなかで、私はそれを「沈黙のつぎに美しい詩型」と呼びました。これについて少し別の見方をしてみます。

もちろん、俳句には「季語」「切れ」「五七五」など、いろいろな特徴がありますし、それぞれに重要な役割があるものと思います。ただ、どれか一つ、ということなら、私は俳句の「短さ」にこそ本質があるのではないかと感じています。

切り裂く「剣」ではなく「針」、打ち破る「棒」ではなく「鍵」、それは小さく短いことが強みだということでもあります。

俳句という器は小さい、だから大きなものは盛れないのだ、という意見もしばしば耳にします。果たしてそうでしょうか?

たとえば禅宗には、「指月のたとえ」という教えがあります。

月は遠く大きなもので、摑むことも触れることもできません。しかし、人間は月を指さすことができるのです。

この時、月をさす指のみをみてしまうか、それとも指がさす月をもみることができるか。そこが肝心なところです。

そう、この「指」こそ俳句です。

指のみをみる人にとって、俳句は小さく頼りない器でしかありません。一方、月をもみる人にとっては、俳句はどんな大きなものでも指し示すことができる度量を持つことになります。

新人賞受賞の場で、私は二〇一一年以降に俳句を作り始めたことを述べました。もちろん、あの震災そして原発事故から受けた衝撃のためです。

文章をどんなに書いても、その時感じた「なにか」を摑まえることはできませんでした。でも、俳句によって「指さす」ことはできたのです。言葉によってあらわせないものは、どんなに言葉を尽くしても摑めない。摑まなくてもよかったのです。「指さす」ことができれば。

俳句はその短さによって「指さす」文学です。その短さを活かしてきた連綿たる表現の歴史、そしてそれぞれの俳人の創意工夫の為せる奇跡といってよいと思います。

本書には、二〇一一年からの五九一句が収められています。あたかも禅の公案のように、詠んでいる本人が詠みながら驚く、そういうことが俳句にはままあります。そこに生じた「なにか」の響き、そういったものを感じていただければ嬉しいです。(後略)

※

この「あとがき」の、方法論としては「震災そして原発事故から受けた衝撃」「その時感じた『なにか』を」「指さす」ことに向けて俳句を書き、表現内容としては「禅の公案のように、詠んでいる本人が詠みながら驚く」こと「そこに生じた『なにか』の響きを味わって欲しいという言葉から、何をわたしたちは受け止めることができるだろうか。

まずここにある表現方法の認識から探ってみよう。

思春期からずっと世の中に対して感じていたことが、東日本大震災と原発事故という体験によって、それが顕在化した状況の中に自分の命と心を置いてきた、ということがベースになっている。その体験から何を心に刻んだかはそれぞれだが、先にも新人賞の俳句作品評のところで述べた通り、既存の価値観のすべてが無と化した零地点から、言葉を立ち上げようとしたという決意が作者にあったということではないか。

社会的な言葉では戦後日本の経済的な「成長神話」と「安全神話」の根底的な崩壊現象をわたしたちは体験したのであり、文化的にはあらゆる言語表現(社会的な論説的言辞や文学的言辞)も、共有できる固定概念的な言説も根底から疑われる(信じられなくなった)自体になったということだ。

そんなふうにあの体験を受け止めない者には、戯言にしか聞こえないだろうが、そんな無感覚の人が多勢を占める社会の根底で、未来を左右する全崩壊現象が起きていたことは事実である。

そして文学だけがそのことから無傷であることは不可能なのだ。

赤野四羽の俳句表現はそのことをしっかり見据えて出発しているということだ。

次に表現内容について探ってみよう。

「禅の公案のように、詠んでいる本人が詠みながら驚く」こと「そこに生じた『なにか』」が、自分が表現する「内容」だというのはどういうことか。

既存の価値観から生じて来る、この社会に向かって主張すべきことをすべて捨てるという宣言であろう。予め訴求しようとする文学的主題というものは何もないし、そういうものは元々あり得ないものだったという発見的な主張でもあるだろう。

西洋文学のシュルレアリスムには、すべてを疑い、表現主体の存在も否定し、深層心理的な夢の記述、言葉自身が勝手に働くことをそのまま捉える自動記述など、「作者」という主体を個我、自我以外のものに明け渡すという表現に挑戦した歴史がある。

日本の詩歌の伝統には、詠う言葉の意味するものに価値があるのではなく、言葉に蓄えられた「もの」の気配(民俗的共有文化の潜在認識の何か)を、韻律に乗せて、ただ「かたる」という「ものかたり」の手法があった。

赤野四羽がいう俳句の短さとただ「指さす」という「指示性」は、このような日本の詩歌の伝統文化の流れの中に位置している。

わたしが本稿で述べている、俳句の本質は「言わないでいう」表現であるというのも、そのことを指している。

問題はなぜそうするのか、ということだ。

それは自分という個我に不動の価値があるという近代的な先入観、人間優先主義の固定概念から解き放たれて、人間という得体の知れない存在そのもの、その総体を素手で捉えたいという希いがあるからだろう。

そう、文学表現が為すべきことは、「今」と切り結ぶ「存在」のありようの表現への無限の挑戦である。

大切なものは「存在のありよう」と「今」だけである。

赤野四羽の言葉から伺えることを総括するなら、赤野四羽は俳句表現のスタート地点において、すでにそこまで突き詰めてしまった表現者であるといえるのではないだろうか。

世界には「意味」などはない。あるのは、何かを問い続けることをする人間の営為だけが、それを思惟する者のみによってあり得るかもしれない、ということだけであろう。

わたしが本稿のタイトルを「指し示すアブシュールド」としたのは、以上の意味からである。

Ⅱ 句集『夜蟻』をめぐって

では句集『夜蟻』に収録されている作品の中から、特に印象に残ったものを引いて、彼が「指し示した」ものはいったい何なのか探ってみよう。

◎ 一、「その日はいい日」

おたがいに椿の熱をはかりあう

最初から行為自身が相対化されている。自分の計測が他のものによって相対化され、また否定されることを前提としている視座の提示がある。

蝶の影探す少女は問いながら

蝶という実体ではなく最初から属性的な「影」、それを探すという行為自身が予め相対化され否定されている。しかも実体というものが何もないのに、少女はそのありえない何かに向けて「問う」という行為だけをしている。あたかも作者が「指さす」ことしかしていないように。

弟を組み立てていて日も永く

機械の部品のようになってしまった「存在のありよう」が提示されている。

恋猫になれず官吏となりて果て

なり果てて、ではなく「なりて果て」である。恋するという生殖的生きものである実体感を喪失した「存在のありよう」がまず提示され、「官吏となりて果て」と指し示している。官吏は存在が生み出す諸現象を記号化し統計化して、問題状況を「改善」しようとする役職のことだ。つまり記号処理人間という、存在の実態から限りなく上辷りしてゆく役務を為す存在の象徴であろう。

我という滝が歴史のなかにある

これは一件『方丈記』が微かに含有させている無常観のようなものかと見紛うが、そうではなく、ここに指し示されているのは「既視感」という、うんざりするほどの人類的錯誤のルフランの中で、何も新規更新されるところはなくても、それでも生きているということを肯定せざるをえない、「今」ある命の律動感の確認ではないか。「今」は唯一無二ではなく歴史的累積の結果である。そうではあるが、それでも今は「今」。滔々と今ある我に脈打つものでもあるのだ。

選ばれぬものの王宮花は葉に

下五に季語の「花は葉に」が置かれている。花は散り新緑の季節に移ろうとしている。なにやら変革の兆しを帯びている。「王権」は大方、民主的な方法による「選出」ではなく、古くは戦闘による強奪によって得られ、時代が下れば世襲化し、極東の島国では「象徴」化され実体から乖離した「存在のありよう」と化している。

おそれとは水を盗んで泣く子ども

ゼウスの反対を押し切り天界の火を盗んで人類に与えたプロメテウスの神話は、原発事故後のメディアでよく引用された言葉だ。この場合の「畏れ」の対象は神である。だが掲句では「水を盗んで泣く子ども」が象徴していること自身が「おそれ」だというのだ。稲作文化の歴史的な記憶が詠みこまれているようでもある。水争い時の水泥棒という「蛮勇の涙」か。第二次産業、第三次産業化ではさしずめ賃金闘争の相当する労働争議であろう。いや、その解釈は大震災体験以前の古い視座だ。生命の基本である「水」を「盗むようにして生きる」ことの、根源的な存在の「おそれ」ではないか。その浪費の果てにわたしたちが視たものは……。

海の霧にんげんと人間いがい

太陽から見れば宇宙には星と暗黒空間しかないだろうし、海からみれば空と、ときどき霧しかないように見えるだろう。この世に人間と人間以外しかいないと「視る」のは人間だけだ。海の霧から見れば、そんな人間は消滅したも同然の「にんげん」の気配でしかないだろう。

秋の子らやがてひとりは天をみる

覚醒してあることの弧愁の表現か。無心に行為する子らは自分たちが「秋の子」と呼ばれるように季節の中にいることすら知らないでいるのだろう。その中にただひとり、ふいに覚醒してしまった子が出てくる。その子の驚きにひたひたと弧愁が忍び寄る。何かに気付き、ひとり覚醒したものの底抜けの寂寥感。

枯園に鍵を探して編みこまれ

紛失した鍵を探しているのか、何かの扉を開けることのできる鍵を探しているのか、探している者は施錠された枯園の中に閉じこめられているのか、枯園に放置されている問題を解決するために門前に行かされているのか、すべての情況説明がなく、ただ「探せ」と命令されているようにしか読めない句である。原発事故後の緊急避難的混乱の情況を彷彿とさせもする句である。わたしたちは大量エネルギー消費経済社会に、雁字搦めになって編みこまれている鍵そのものだ。鍵はなぜ自分が鍵であるのかを問うことはできないし、鍵を探すものはなぜそれが必要だったのかと問うこともない。

羊日やとおくまで行く証欲し

羊日、新年四日の季語である。古来、中国では新年の日により占う生物が異なることから占う生物を冠して、元日は鶏日、二日は狗日、三日は猪日、四日は羊日、五日は牛日、六日は馬日、七日は人日と呼ばれていた。四日は仕事始の祝事が行われたりした。掲句はその日に「とおくまで行く証欲し」というのである。サボタージュ宣言か、宮沢賢治の『銀河鉄道の夜』の無限切符を求めているのかも知れない。

永き日に挙手の少女ら立ち並ぶ

「永き日」は三春の季語で、春になり昼の時間が伸びて来ることをいう。間延びしてゆく時間の校庭か何処かで軍隊式に整列させられて、少女たちは何を問われているのか。「もう生理になりましたか」「女になる心構えはありますか」「いい女になりたいですか」等々、なにやら不可解なことを常に問われ続ける女性の受難が指し示されている。

◎ 二、新しい家のとびら

第二章の俳句を鑑賞する前に述べておきたいことがある。赤野四羽の俳句の象徴詩的傾向がもたらす、作者と読者間の葛藤問題についてである。

わたしが第一章から摘録して鑑賞文を書いた句は、象徴性の高い句であると言える。象徴的な要素が高ければ高いほど、読み手のわたしとしては「わかりやすい」句だということでもある。

この「わかりやすさ」につき纏う問題が悩ましいのである。

象徴表現は心象化された何かに擬える方法である。ここに既存の価値観が入り込む―作者側の表現をすれば―依存してしまう余地と陥穽があるということだ。

それを回避するには、象徴性を持つ表現を排除する方法がある。それを徹底すると、読者側からは「読み」の手懸りのない「わかりにくい」俳句となり、鑑賞が難儀になってしまう。

それでも究極的には、赤野四羽は既存のあらゆる価値観が崩壊した地点から言葉を立ち上げようとする作家だから、基本的にはその作句姿勢を保とうとしていると思われる。

だがときには象徴性を帯びる詠み方をしてしまうだろう。

その狭間で彼が奮闘している息遣いも感じられる句集でもある。

読者側から言えば、第一章でわたしが書いたような鑑賞文が成り立つのは、すべて象徴性が高い句である。だから、その方法で論考を進めると、そのような傾向の句ばかり取り上げることになってしまう、という問題が生じるのである。

そこで何か心にひっかかるものがある句を挙げて、鑑賞文が書けそうな句にだけはコメントするという方法で進めることにする。

金色の子どもよ春の鐘をきけ

思い出の呪文をといて冷し瓜

珈琲とおしゃべり夜蟻には内緒

句集の題名『夜蟻』はこの句に因んだものと思われる。働き蟻は一日二四時間活動しているといわれるが、個体でみると一分間の休憩を一日に二五〇回ほどとっているそうだ。基本的には人間のように睡眠を必要としていないので、仲間の働き蟻と交代で休んでも、わたしたちは昼夜通して活動している蟻と遭遇することになるわけだ。蟻の象徴性はまさにその不眠不休の働きのさまにあり、人間だったらワーカホリックという病ということになる。日本の経済高度成長は、そんな病的な幻想パラダイスだったということか。

この句はそんな「夜蟻」には「珈琲とおしゃべり」は「内緒」にしておくという。ストレートなアイロニーとも読める。また「内緒」にするほどでもない小休憩と雑談の方にも皮肉が効いている。

因みにこの句集で蟻が詠まれている句を挙げておこう。

蟻歩むように少しずつ浸し

蟻の列潰すかの指触れている

あまりにも甘い蜜には蟻も去ぬ

茎わたる蟻の歩みのなつかしさ

なんとなく崖へとすすむ蟻の列

一句目、二句目はいずれも微細な変化の中に潜む不気味さが、ある種の違和感を伴って表現されている。三句目は文明の過剰という瑕疵のようだ。四句は過剰高速化した現代を射ている。五句目は爛熟資本主義社会の崖っぷち的な荒廃が指し示されているようだ。

空蟬の虚ろ神殿として明く

厳かな「神殿」と思って繁栄の夜を過ごしていたが、夜が明けてみるとそこは、「空蟬」のような空虚な処だった。幻想の高度成長という戦後の繁栄の、実体として空虚性が指し示されている。

神様を忘れたあさの夏蜜柑

神風も吹かず神国日本は国土を荒廃の極致にして無残に敗れた。その後この国の「神」は一方的に人間宣言をして、昔のことは「忘れてくれ」と頼む始末であったことは、わたしたちより上の世代の記憶に刻印されているだろう。そのとき裏切られた「臣民」たちの舌に「夏蜜柑」はどんな味覚を与えたことだろうか。

合歓の花終わりの日にも咲いている

和名の「ネムノキ」はこの植物が夜になると葉を閉じることから「眠りの木」が転訛したものとされる。夜になると葉を合わせるように閉じる習性から中国では夫婦和合の象徴とされ、花言葉の「歓喜」「胸のときめき」はこれに因む。さて問題は「終わりの日」である。学業・仕事・命のどの種の「終わりの日」と解しても鑑賞は成立するが、やはりキリスト教的な終末の日が最もインパクトがありそうだ。あなたは何処で、誰と、いや独りでその日を迎えますかと、先端の赤い扇を樹頂で広げて合歓木が問うているようだ。

ダンサー少し未来視て回る晩夏

耳冷えて君の物語を聴いた

聴いているのは滅びし者たちの物語である平家物語のようなものではないか。耳なし芳一の切り取られた耳は永遠の「冷え」の中にある。

誰もかも袋わたしも居待月

高野ムツオに「人間を水の袋と思う夏」という句がある。これは直喩表現だが、赤野四羽はその象徴性をもっと拡大して別の意味合いを呼び込んでいて、しかも「わたしも」と「も」つけながら「袋」という自同律に従わず、「居待月」へとはぐらかしている。陰暦一八日の月、特に八月一八日の月のことで、満月から少しずつ細くなってゆく下り坂の心象のある言葉である。周りは物欲で満たされた袋のような人ばかり。「わたし」はもうその峠は越えてしまったという心情か。後の「この膝に眠るなかれ」の章には次の句もある。

乾いた袋から水が漏れる人よ

現代人の身体は笊化していることを指し示しているようだ。

太陽に生えた茸の傘に住む

わたしはすぐ「核の傘」を想起してしまったので、他の読みが不可能になってしまった。「太陽に生えた」というのはまさしく核エネルギーそのものではないか。

トーベヤンソン纏いて冬の妻強し

トーベ・マリカ・ヤンソンは一九一四年生・二〇〇一年没の、フィンランドのヘルシンキ生まれ、スウェーデン語系フィンランド人の画家にして小説家、ファンタジー作家、児童文学作家である。日本ではアニメ「ムーミン」の原作者として有名だが、彼女の小説には西洋を荒廃させた大戦の影が刻印されている。この句はムーミンのキャラクターがデザインされたバスタオルを、湯上りの躰に巻いた健康そうな「妻」の姿しか浮かばず、ただただ笑ってしまう。

油照兵士は壁と壁になる

新人賞「命を運ぶ」の中の一句。「失われたものは還らぬ山葡萄」の句と合わせて、選評で田中亜美が「たとえば過去の戦争や現在のシリア等の内戦、東日本大震災以降の光景を想起させるような、深読みを誘う作品だと思った」と述べている。個人的な殺意などない国家間の戦闘での銃口の標的にされる弾受けの壁が国家の兵士というものだ。

神のみが水母正しくおそれけり

本来ならば神の被創造物的存在である人間こそが、神の御業を「正しく」畏敬しなければならないところだろう。原子物理学でいう非対称性の破れという偶然の揺らぎで宇宙の物質は存在を始め、それが天体も生命を生み出したという説によって創造主は消滅した。その消滅の陰でなお神は万物の生成を「正しく」畏れているのだ。

吸殻のようなからだで鮃食う

象徴派の赤野四羽が珍しく直喩表現をしている。円柱形の細身と化した人間が平べったい鮃をむさぼっている。象徴表現に依存することを避けて、言葉が安易な「意味」や批評性を纏うことを拒絶しているような表現であるといえよう。だが決して健全とは言えない現代的身体が的確に指し示されている。

君だけの時間にもまた雪が降る

下萌や昏いところにある兆し

「君」が固有性の象徴なら、「雪」は浪花節的大衆性のことだろうか。陽に向かって伸びる「下萌」の「昏いところ」には、「萌」以上の何かが「兆し」ている。境界は常に浸食され続けているのだ。

◎ 三、手紙泥棒

焼けていく菫とともに帰りけり

菜の花ややめてください街頭で

ひとときも休まず肉を売る春日

甘夏や顔のみえないものが撃つ

世界最大の蝶あおく磔のへや

春昼の終わらないお茶会におり

名を奪い数を与えよ柏餅

国体やまなつのよるの卵吸う

秋海棠去ってしまったものとの差

おなじ花持ちよりてあり君と鬼

しろきひと狐の森にひとりたつ

郵便配達人宛先はもう枯野

この章の句は象徴性を拒絶した難解俳句が多い。

その中でやや象徴性の強い、少しは「わかり易い」句を摘録した。

一句一句の鑑賞文は書かないが、章全体から現代の存在のありようが、確かに指し示されているのを感じる。

◎ 四、この膝に眠るなかれ

少しずつ軀となって春埃

十万の子宮装置やねむる蝶

最初の日霞の中の塔は折れ

最後の日の句はキリスト教的な終末の日の象徴性にかこつけて読んだが、この「最初の日」はなんだろう。科学的にビッグバンからの宇宙の始まりを想起するが、キリスト教的には「光あれ」という神の言葉から始まる。日本神話は天界の神々の国生み神話から始まる。この句にはそのような始原の輝かしい光輝はなく、すでに「霞の中の塔は折れ」ている情況が指し示されている。わたしたちは始まりからしてすでに「折れ」ているようだ。

蛤の下にあれかし平和かな

月並みな平和標語のパロディのように感じる。

万物やなかったことに白牡丹

回天や雲の峰より放電す

「回天」は周知のように太平洋戦争で大日本帝国海軍が開発した人間魚雷で、日本軍初の特攻兵器である。

話せばわかるブーゲンビリア咲く

その説得も虚しく銃で暗殺された政治家もいた。

殺されたものは静かに水饅頭

海ゆかばおうちに帰ろ兜虫

続きは「水漬く屍」の万葉歌、「兜虫」は永遠に帰宅できない。

でで虫や朕は裸で真直ぐで

真直ぐなものは取り扱いに窮する。神になったり人間になったり、裸で水浴びしたりするやっかいなものだからだ。

名を呼べば茄子の形に戻る茄子

日本の言霊信仰は現代にも生きている。万葉歌にも「名を呼ぶ」ことの特別な意味が詠まれている。下五の「茄子」を固有名詞の「なすこ」と呼びたい衝動にかられる。

土人がと呼ぶ声聴こえ秋の水

辺野古基地反対デモの人たちを、そのように罵った守備隊の男がいたと批判的に報道されていた。「本土人」の潜在意識にある沖縄蔑視の本音が暴かれた事象だった。それを直接的に詠んだ句だ。

この句のように、この章では現在の風俗から言葉を収集して詠まれている。皮相のボルテージが上がる分、詩的な緊張が緩む。赤野四羽本来の作句姿勢とは反する詠み方だが、敢えてこの章のような句も読んで句集に収める姿勢が、ある意味で捉われのなさ、俳諧自由の精神なのかもしれない。

暴力は花野のように踏んでいく

やんばるに虫を追い撃つ媼あり

髭剃って広場に向かう冬菫

死者はみどりで兎たちの夢

葱つるししろき怒りを分かちあう

神風のための日記を買い求め

ピエロの友だち海へ還るよ鮟鱇と

千本の棘と千一本の棘抜きと

てろてろと歩めば春の戦場へ

紫陽花はつねに正しくあやまらぬ

爆撃の後方支援に星の歌

遠景近景に戦争の荒野が広がっている。まだ戦禍が喉元に棘のように刺さったままなのだ。

殺戮的なやさしい惨さを秘めた、新しい文学の領野の拓かれていく気配がある。

◎ 五、金糸雀を埋める

この最後の章で赤野四羽の作句姿勢は徹底されていく。

「金糸雀を埋める」という章題にもその決意が伺われる。

既存の歌のいっさいを「忘れたカナリア」を埋めてしまおうとしているのだろう。

鑑賞困難なので(深読み鑑賞文を書きたくなる句もあるが敢えてそれをしないで)印象に残った句だけを列挙して本稿を閉じることにする。

別室に接客中のアマテラス

突然の客に水の音を聴かせる

男らは棒を持ちより白くなる

道とおく道の石こそいとしけれ

痛みとは鳥のおもさを計ること

巨樹巨樹巨樹どこにも郵便局がない

右耳を鏡のなかに置いたまま

天国の扉ことばと血でひらけ

きるけごるきるけごおると泣く子たち

あの道の夜は暗くて日の襖

多脚自動戦車トーマス焼跡に帽子

鍵として針として詠む一句あり

この最後の句がこの句集の掉尾を飾る。

初心を忘れず、失語症的現代の荒野の中に、自分だけの文学的表現の領野を切り拓こうとしている、しずかな思惟を感じる句集である。

―了

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?