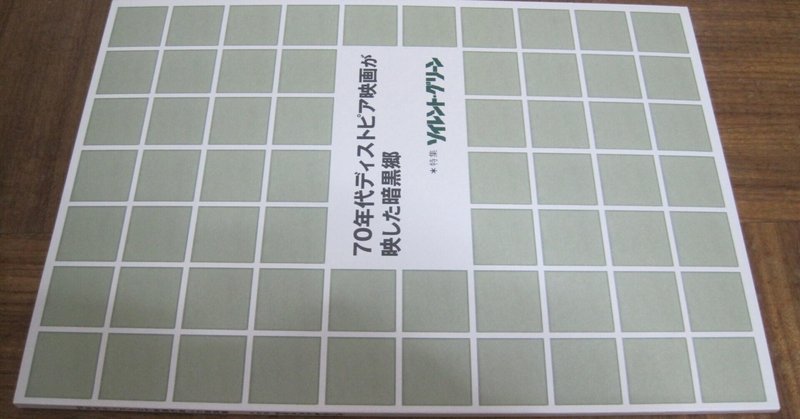

暗黒SF同好会さんの同人誌「70年代ディストピア映画が映した暗黒郷 ソイレント・グリーン特集号」レビュー「読み応え抜群の「ソイレント・グリーン」超詳細大論考!」

本同人誌は2024/5/17(金)より東京と大阪を皮切りに

リバイバル上映が開始され漸次全国展開を意図した

映画「ソイレント・グリーン」の特集号であり

「ソイレント・グリーン」が上映される

映画館の売店のみで頒布されている。

ソレは…一般に「パンレット」と呼ばれる物なのではないか?

という疑問は至極尤もで本同人誌と「パンフレット」の差異は…ないッ!

政夫が民子を「野菊」と呼ぶ理由と同じ様に

本書が「同人誌」なのは「僕(暗黒SF同好会)がそう決めたから」であり

いやむしろ「同人誌」と呼びたいが為に「同好会」が急遽結成され

「同好会が出す書籍だから同人誌!文句あっか!」

とイキっているのだと僕は思う。

「同人誌」に値段の決め事は無く

売り手が「3,000円」と言えば3,000円となり

「タダ」と言えばタダとなる。

同好の士が買う同人誌ならではの現象と言える。

実際には印刷にかかった実費+少々上乗せが価格となる場合が多い様だ。

本書を「パンフレット」と考えるなら

恐らく相場があり本同人誌の価格は1,200円。

コレは同人誌の「実費+少々の上乗せ」によって

決定される価格しても妥当だと思う。

つまり…同人誌としてもパンフレットとしても

非常識な価格ではないのだ。

同人ショップを覗くと最近の同人誌は消費税が課税されている様で

「税込」表記があり本同人誌も税込1,200円となる。

昔は同人誌を税金をガン無視して売ってたが

税務署だって甘くないからね。

コミックマーケット会場に税務署が乗り込んで

絶対にいる筈の目当てのサークルを強襲してるから

所得はキチッと申告して税金を納めないとね。

本同人誌の最初の記事は山崎圭司氏によるもので

「1970年代のディストピアSF映画によせて」

「序文」としても実に素晴らしいが

氏の膨大なコレクションを縦横無尽に使用した

ディストピアSF映画の新聞広告で埋め尽くされた構成が堪らないのである。

「1970年代」と言っておきながら「ブレードランナー」「ゼイリブ」

「ニューヨーク1997」の新聞記事もある。

折角のディストピアSF映画特集ですもの。

この機に乗じて載せなくちゃだよね。

続いて識者のコメント集と「ソイレント・グリーン」の漫画が2本。

「同人誌」ですもの「漫画」が載らなくちゃだよねェ!

「識者」の中に漫画家の池田理代子先生の御名前があり仰天しました。

漫画家は教養を高める為に映画を観る必要があるのだ。

「漫画」はSNSでも公開されてるので検索してね!

次いで再び山崎圭司氏による原作小説と映画の差異を論じた

「『ソイレント・グリーン』~映画と原作のあいだで」

コレは早稲田大学文学部名誉教授の飯島正氏の論考

「映画と原作のあいだ ソイレント・グリーン SOILENT GREEN」

にリスペクトを捧げられていると言う。

次いで立教大学兼任講師の早川由真(ゆうま)氏による

リチャード・フライシャー監督に関する論考。

「運動神経と即物的リズム

ーリチャード・フライシャーのスタイルについて」

浅学非才の身の上には実に難しいです…。

次いで映画評論家の柳下毅一郎氏による

リチャード・フライシャー監督に関する論考。

「なぜリチャード・フライシャーはSF映画の巨匠となったのか」

こちらはSF映画特有の「うるさ型ファン」に対する怨嗟に満ち満ちた

間口の広い導入ながら最終的に

「フライシャーにとって映画とは何なのか」

に着地する名人芸を披露されている。

以降は1973年のMGMプレスブック・プロダクションノートの翻訳が続く。

「『ソイレント・グリーン』が示した現在の地球」

という論考の出典は不明。

並び順と翻訳調からプロダクションノートの記事と思われるが…。

映画監督の高橋ヨシキ氏による論考

「1970年代ディストピア映画が突きつけたもの~

『ソイレント・グリーン』と社会情勢」で総括して締め。

総頁数56頁。

表紙と裏表紙は正方形の緑のバランス栄養食品

「ソイレント・グリーン」がデザインに使用されている。

繰り返しとなるが…本同人誌の入手方法は…。

「ソイレント・グリーン」が

リバイバル上映中の映画館の売店に買いに行くしか…ないッ!

従って本同人誌は「ソイレント・グリーン」上映期間中だけの

期間限定販売であり

ソレを逃したら入手方法は「無い」のであって

上映期間が終了したら絶版となるのである。

手に入れるんだったら「今」しかないと僕は言っているのである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?