「見る」から始まる旅

例えば好きなアーティストのよく聞く音楽が自分の好みであったり、本を読んでいて、引用されるのが自分の好きな作家であったり、つながりを意識できなくとも僕は無数のネットワークの一部となっている。川端康成の雪国は、ただのどうしようもない男がワンネス、仏教的に言うなら空を体感しているのを「見る」話だ。見ている側はその事象の中には入れない。渦中の人にはなれない。情けは人のためならずという。誰かにかけた情はめぐり巡って自分に返ってくるということわざ。観察していても結局自分を見ている。これだけは変わらず、見ているものは私の中にそれがあるから認識できるのだ。

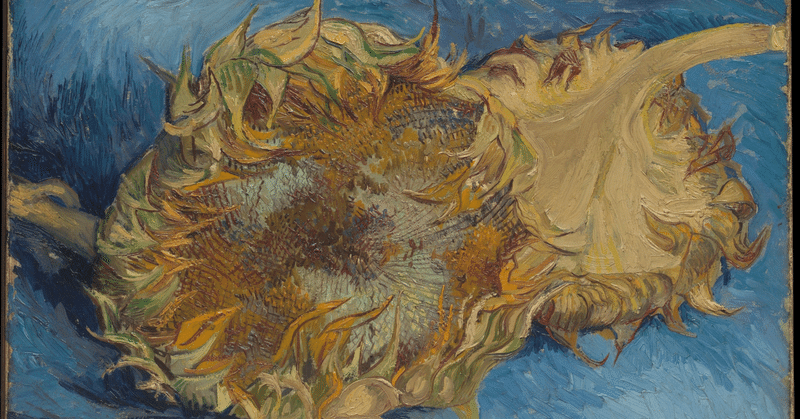

僕は造園業に属している。植物を見ている。木に触れる。草が伸びる様、土や虫、枯れや腐り、生死を見ている。彼らは自分を生きている。それが他の者に影響を与えている。仕事など忘れて棒立ちになる。あまりの豊かさに息を忘れる。そして人はそのすべてを知覚できない生き物なのだと空を見る。耐えられなくなる。抜けるような青をみて「青だけだ」と感覚をすぼめていく。だけど、どこかで知っている。あらゆる者たちの出すシグナルを無意識は拾っている。だからこそ、ここにあるような気分でいられる。そうか影響したい生き物なのか、ずっと影響されているのだから。そして思考が呼ぶ、受け売りの社会性が身体にたまっていて、開き、つながる。僕の仕事をしよう。伸びたいがために伸びる枝をクライアントの望む長さにしよう。二度と生えることのないこの世で一つの枝を落とそう。葉も、微生物も、落ちた衝撃で死ぬものもそこを埋め尽くすものも認知していては仕事は成せない。どこへも行けない。少しお金が邪魔だと思った、少しだけ。僕はこういう旅を永遠やっていたい人間なんだけど、これが好きだと発表していないから、独りで楽しんでいる。

信者が増えると彼は言った「仲間が増えた」と僕は「全人類仲間じゃないんですか」と返す、「君はまた一つ上のことを言って、まいったなぁ」おおげさに笑う。でも僕の中には、仲間だという判断さえいらないんだよな、音叉と同じ、管と同じ、何も見出さなくていい。あるがままでいいというのはそういうことで、人の概念も使わなくていい、使いたいならどうぞどうぞって思ってる。植物に触れているから濃く見える。意味を付けるのはいつだって人間で、そこから織りなす響きが連鎖し、起点を変えず距離を生めば連続になり、物語となる。自分から外のことで本当を知ることはできない。ただ今あるエネルギーを読むだけだ。それが本当なのかも考えることはない。つじつま合わせしている間に流れ星は消える。消えるとは言いたくない別のもへ変化すると言いたい、でも長いしたるくなる。なぜか正しくとらえていたい。できるだけ多くをとらえていたい。川端康成は見る人だった特に女性をを。二人きりで編集者の女性を黙って30分見ていた、遂にその編集者は泣き出してしまう、康成は「どうしたの?」と言ったらしい。彼にとっては普通なのだろう。小説を読んでいて思う。わかるわかる!って。僕は見ているが相手は僕を見ていない。そういう、まだ放ったばかりの波を感情を入れずに観察できる人だったのかもしれない。淡々と見る。

そして、僕を見てほしいに帰結する。波がぶつかり起きるざわめきに、変化に時を感じる豊かさに、ここまで積み上げた文明に、妄想のグループ化に僕、揺れ動く現象に参加し楽しむアトラクションを背に、見て、旅をする。私に還る旅をする。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?