『青天を衝け』第27回「篤太夫、駿府で励む」(2021年9月19日放送 NHK BSP 18:00-18:45 総合20:00-20:45)

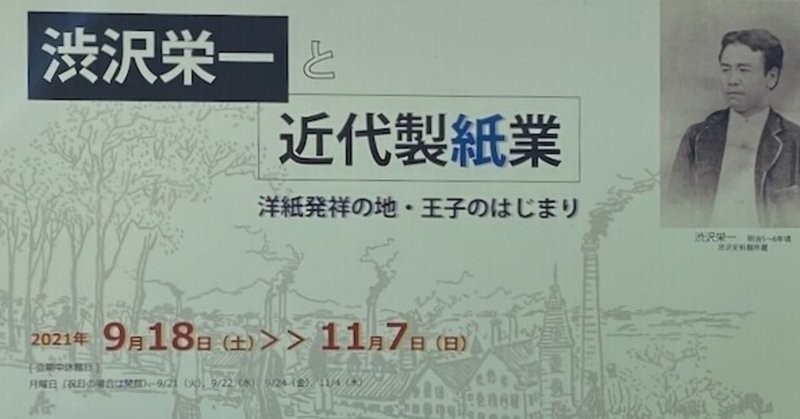

今日のトップ画像は一昨日(9月18日)から王子飛鳥山の「紙の博物館」ではじまった「渋沢栄一と近代製紙業 洋紙発祥の地・王子のはじまり」という展覧会のもの。非常に多くの近代産業を事業化して日本に根付かせた栄一であるが、「何より先に西洋紙の製造をやらなければなるまい」と言ったことはあまり知られていないかもしれない。今回は太政官札が山と積まれたシーンが印象的な大河ドラマであったが、明治元年に印刷された太政官札は銅版エッチング(腐食凹版)で和紙に刷られたもの(越前藩士三岡八郎、のちの由利公正の発案。紙は越前和紙が用いられた(注1))で原版は手作りで彫られたために微細に異なり、また偽造防止という観点からも頼りないものであった(注2)。

ドラマの中で篤太夫(吉沢亮)がまず正金(金銀貨)に両替しようとしたのは、新政府の信用のおぼつかなさとこの太政官札の出来自体に疑問を抱いたからだと考えられる。また太政官札は不換紙幣(正金との交換が保証されていない紙幣)であったのでいつその価値が暴落するかもしれない。その辺は三野村利左衛門(イッセー尾形)も重々承知で2割も割り引いての交換にしか応じないのであった(注3)。

駿府藩は篤太夫のおかげで商法会所(コンパニー[カンパニー])を創設して殖産興業を実行、藩財政を建て直すのでメデタシ、メデタシであったが、福岡藩などは「窮すれば濫す」の言葉通り、藩ぐるみでこの太政官札偽造をおこなってしまう(いわゆる「太政官札贋造事件」。他藩でも多かれ少なかれこれをやっていたらしい)。明治新政府も太政官札発行は早々に諦めて(由利公正失脚)、その後、明治通宝(ゲルマン札)などを発行するが、最終的に中央銀行による全国統一紙幣発行は、1885(明治18)年の日本銀行兌換銀券発行まで待たなければならない(この時の大蔵卿は福岡藩の不正を曝いた松方正義)。

というわけで暫くはドラマ中でも各種のお札が流通するかもしれないので、注意深く見ていきたい。なお、ドラマ終盤に大隈重信(大倉孝二)(注4)が「四万両〜!!!」と叫んでいたが、通貨の単位自体は1871(明治4)年の「新貨条例」(条例とは法律のこと)によって円が採用され、現在に至る。そして、まさに大隈がこの新貨条例による新制度樹立を先導したのである。

さて今回は篤太夫がコンパニーを「合本」(力を合わせて元手を合わせる)と説明するシーンがもっとも大事。渋沢の合本主義がTVドラマでは多分初登場。この駿府での成功体験がやがて日本経済の礎を築いていくことになるが、合本主義に対抗する三菱の岩崎彌太郎との対決も見所である。ところで篤太夫は「駿府の経済を盛り上げたい」と言っていたが、「経済」という言葉がこのように使われていたのかどうかはちと怪しい。

注

(1)「渋沢栄一で注目! お札のふるさと 越前和紙」

(2)「明治初頭の手彫り版面 太政官札(だじょうかんさつ)の版面」

(3) 三野村が手代に「こんなもんでしょ」と書き付けを渡すが、これ、弁慶の勧進帳と同じで何も書いていなかったみたい(三野村はひらがなしか読めなかったとも言われる)。

(4)大倉孝二演じる大隈重信の2番目の妻である大隈絢子(朝倉あき)が初登場。今後、千代(橋本愛)とも絡んで活躍する。このとき大隈とは結婚したてのはず。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?