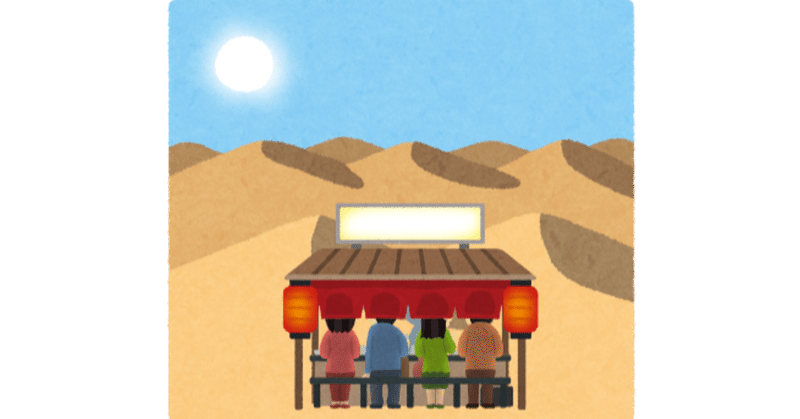

砂漠の屋台

振り返れば、砂の上を自分の足跡だけが点々と、どこまでも続いている。

雲1つない空から太陽の光線が容赦なく降り注ぎ、地面からの照り返しは、追いうちのようにわたしの体力を奪っていく。

ときどき立ち止まっては四方を見渡す。赤みがかった砂以外、何も見えない。

ここは砂漠だ。途方もなく広い、死の大地だった。

「なんだって、こんなところに来ちゃったかな」わたしはつぶやいた。熱とホコリで喉をやられ、絞るように出したその声も、ガラガラヘビのようにしゃがれている。

本当に、どうして砂漠になどやって来たのだろう。はっきりと思い出せないのは、この暑さのせいに違いなかった。

五反田駅で降りた記憶がある。そこから歩いたのだったか、それともタクシーを拾ったのか、気がついたら砂漠にいた。

足を運ぶたび、くるぶしまで砂に埋もれてしまう。スニーカーの中に砂がどんどん入り込み、次第に重くなって脱げてしまう。半袖なので、強烈な直射日光が腕を焼き、見る見る赤く腫れてしまう。

砂漠に来るような格好ではない。つまり、当初の目的ではなかった、ということである。

「じゃあ、どこに行こうとしてたのかなぁ……」また独り言。

せめて木の1本か岩陰でもあればいいのだけれど。

上着を頭からはおり、目もとだけ出して巻きつけてみる。いくらかはましだ。乾ききった塵からも防いでくれる。

それにしても喉がカラカラだ。最後に水を飲んだのは、いったい、いつだったろうか。コップ1杯の水を売ってくれるというのなら、たとえ100万円払ってでもすがったことだろう。

「しかも、お腹まで空いてきた。ああ、冷し中華が食べたい。さっぱりとした酢の香りに醤油だれ、刻んだキュウリとハム、紅ショウガ、それにぱらぱらっと撒き散らした金糸卵。キーンと冷たいあの麺が最高においしいんだ。先週も食べたばっかりなのに、なんでこんなにも懐かしいんだろう」

もつれる足を引きずるようにして砂山を越えると、遠くに影が見える。

「屋台のようだけど、まさかねえ」

ついに幻が現れたのか。だとすると、もう長くはないな。

わたしの足は、半ば無意識にそこへ向かっていた。近づくにつれ、屋台の輪郭ははっきりとしてきた。おまけに、出汁のいい香りまでしてくる。

幻なんかではない。本物の屋台がそこにあるのだ。

げんきんなもので、たったいま死にかけていたくせに、もう走り出している。

「まずは冷たい水っ! それから、夢にまで見た冷し中華っ」

ほっかむりを頭からはぎ取ってのれんをくぐると、カウンター席にどかっと腰を下ろす。

「へい、らっしゃい!」ハチマキにはっぴ姿の店長が、威勢のいい声を響かせた。

とん、と置かれた湯飲みをひっつかんで、がぶっと喉に流し込む。

「あぢっ、あぢぢっ!」熱いお茶だった。

「ほれほれ、お客さん。そんなに慌てちゃあいけませんぜ。茶ってぇものは、もっとこう、味わって飲むものですぜぇ」店長が笑う。

わたしは気を取り直して、

「冷し中華をお願いします」と言った。

「あー、ごめんねぇ。うち、冷し中華はやってないんだ」

「え、そうなんですか。じゃ、何があるんですか?」わたしは聞いた。

店長は壁にかかったポップ看板を親指で促す。「いまの時期はこいつだけだね」

〔鍋焼きうどん始めました〕

この暑いのに冗談じゃない。

「あの、冷たいものはないんですか」とわたし。

「お客さん、暑いときには熱いものを食べるのがいいんですぜ。知らないんですかい?」呆れたような顔をする。

「そうなんですか? じゃあ、鍋焼きうどんでいいです……」仕方なく注文をした。

間もなく運ばれて来るであろう、熱々の鍋焼きうどんを思い浮かべ、食べる前からどっと汗が噴き出す。

「うちの鍋焼きうどんは、砂漠一うまいんですぜ。どうか、残さず食べて下さいよ」

のれんの隙間から見える灼熱の世界が、わたしの目には涼しげに映る。

ああ、さっさと食べ終えて、あの砂だらけのオアシスに飛び込みたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?