こんな夢を見た

薄暗い一室には、密やかな生命の気配が満ちていた。大きく育ったポトスの周囲には、羽虫が飛び交い、その姿が影絵のように壁に映っている。湿度の高い空気が肌にまとわりつき、居心地の悪さを際立たせていた。

私は三十代くらいの夫婦と同じ屋根の下で暮らしているようだが、自分が何者なのかは定かではなかった。ただ、雑用係のような存在であることは感じていた。

キッチンでコーヒーを入れていると、椅子に座っている母親らしき人が、新生児くらいの赤ん坊を抱いているのが目に入った。ふと視界の外から父親が「お湯に気を付けて」と声をかけてきた。私は急いでコーヒーの器具を赤ん坊から遠ざけた。

疲れ果てた私は自分の部屋に戻り、ベッドに倒れ込んだ。うつ伏せのまま目を閉じると、外から夫婦の慌てふためく声が聞こえてきた。「赤ん坊がいない」。その一言に不安が募り、体を起こすと、枕元の上のほう、壁と枕のあいだに赤ん坊がうつ伏せになって沈み込んでいるのを見つけた。

驚きと恐怖で心臓が締め付けられる。赤ん坊の顔を確認すると、その表情は歪み、肌は青白くなっていた。「もう死んでいる」と悟った瞬間、母親が部屋に駆け込んできた。私たちの様子を目撃した母親の目には怒りと悲しみが宿っていた。私は狂ったように、「私じゃない、私じゃない」と連呼した。

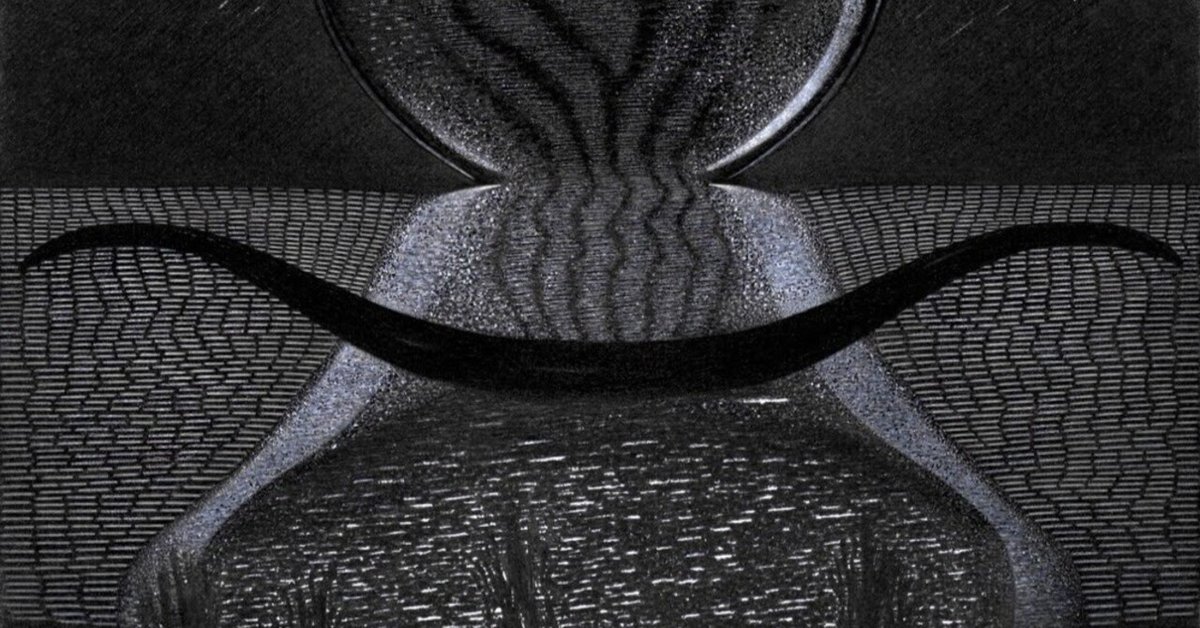

母親は赤ん坊を右手だけで掴んで持ち上げ、その顔を私の眼前に突き出してきた。その瞬間、赤ん坊の目がカッと開いた。氷のように冷たく、底知れぬ闇を覗かせる目だった。

苦しいからこそ、もうちょっと生きてみる。