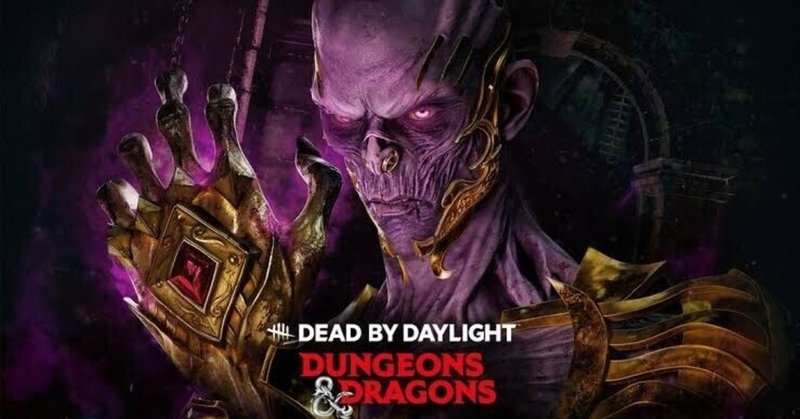

「リッチ」ヴェクナ参戦 原作D&D側から解説してみた【Dead by Daylight】

非対称対戦型ホラーアクションゲーム『Dead by Daylight』にすべての「RPG」の祖『ダンジョンズ&ドラゴンズ』から「リッチ」ヴェクナが参戦。

これまで『死霊のいけにえ』『リング』『ストレンジャー・シングス』など、傾向の差異こそあれど、コラボ先もホラー作品に絞られていた中で、同時に発表された『悪魔城ドラキュラ』コラボと同じく、(ホラー寄りではありますが)史上初のファンタジー方面からの参戦となります。

さて、「リッチ」など、どこか聞き馴染みのある感じではありますが、この男、あるいは『ダンジョンズ&ドラゴンズ』そのものについてご存知ないという方もいらっしゃると思います。というより、それが読者のあなたがこの記事を開いた理由なのでしょうから。

それでは、邪神ヴェクナとその「秘密」を紐解いていきましょう。

そもそもダンジョンズ&ドラゴンズって何よ?

これまでのコラボ先は映画やドラマ、コンピューターゲームでしたが、ダンジョンズ&ドラゴンズはデドバとしては全く新しいメディアからの参戦です。

ダンジョンズ&ドラゴンズは、「TRPG」(テーブルトーク・ロールプレイングゲーム、もしくはテーブルトップ・ロールプレイングゲーム)です。

D&D、ひいてはTRPGとはどのような物なのか、ここにちょうど公式の動画がありますので、紹介はそちらにお任せします。

ヴェクナは基本的に平和に仇なす敵であり、主にダンジョンマスターが操作する存在です。

ダンジョンマスターは、ある意味DbDのキラーに近い立ち位置かもしれませんが、基本的にDMはプレイヤーが活躍する所が見たいのです。ランク戦のポイントを賭けているなんて事もありません。殺したいなら「岩が落ちてきて全員死にました」で済んじゃいますからね。

また、ヴェクナと同時に追加されるサバイバーのエストゥリーとベアマールはどこかのグループでプレイヤーが作ったキャラクターをイメージした、吟遊詩人である事と冒険者である事以外特に設定のないキャラクターです。

DbDを遊ばれているあなたは『ストレンジャー・シングス』をご存知かもしれません。

作中にはダンジョンズ&ドラゴンズで遊ぶシーンが登場していましたが、マイクをDMとして、先程の動画で紹介されたように遊んでいたんですね。

あるいは日本人であるあなたは『クトゥルフ神話TRPG』をご存知かもしれません。

D&Dはそれとは別のTRPGの「システム」です。つまり、ゲーム上のリソースや、ダイスの振り方や能力値の配分が異なります。

例えば、CoCでは行為の判定に100面ダイスを振って低ければ低い程自分に有利な結果になりますが、D&Dでは20面ダイスを振って高ければ高いほどよい結果になります。

D&Dという存在の重み

2024年1月に50周年を迎えたD&Dは、コンピューターゲームが一般化する以前から、「ロールプレイングゲーム」の元祖としてゲーム史を塗り替えた存在です。

また、それまで文学の世界ではSFの派生として見られていた「ファンタジー」というジャンルを確固たるものにしたのもD&Dであると伝えられています。

D&Dはアメリカでは70-80年代と2010-20年代にかけて2度の社会現象を起こしており、過去50年のゲーム史、ひいては文化史的に避けては通れない存在となっています。

有名な所で具体例を挙げるなら、

『The Elder Scrolls』シリーズの世界観の原案が一作目を開発していた当時のチームがD&Dで遊んでいたものである事

元祖トレーディングカードゲーム『マジック:ザ・ギャザリング』がD&Dのセッションの合間に遊べるゲームとして作られた経緯がある事

といった所でしょうか。

他にも主にアメリカ産のドラマやゲームで「セーヴィング・スロー」や20面ダイスなどのネタを目にされた方も多いかもしれません。

「デモゴルゴン」が参戦しており、作中の怪物がD&Dから名付けられている『ストレンジャー・シングス』にも、このヴェクナの名がつけられた存在が登場しています。

これほどオタクの魂に深く刻まれたゲームである以上、DbDの開発チームにもD&Dを遊ばれていた方はさぞ多くいたことでしょう。

知名度こそ劣るものの、「RPG」の祖である以上、その影響は日本でも無視できません。

間接的なものを挙げればきりがありませんが、直接的なもので有名な例として、以下が挙げられます。

初代『ファイナルファンタジー』はファミコン向けにコンピューターRPGを簡略化した初代『ドラゴンクエスト』へのカウンターとして、より「王道」な作品を目指し、クラス(FFにおけるジョブ)や呪文、モンスターをD&Dから大量に引き写した経緯があります。

その後も『ゴブリンスレイヤー』や『オーバーロード』がD&Dの呪文のシステムなどを設定に組み込んだり、『ダンジョン飯』の作者が筋金入りのD&D(特にD&Dを直接的な原作とする海外のコンピューターRPG)のファンであるなど、陰ながら影響を与え続けています。

ヴェクナの背景

ヴェクナはD&Dの多元宇宙―すなわち公式から各プレイグループのオリジナルまで、数々の冒険の舞台をまたぎ、その名を轟かせる邪神です。

神として司る物は「邪悪なる秘密」。神となる以前から数々の世界にカルトを持っており、各地の教団は主と同じく失われた魔術を探求し、他者を支配する力と権威を求めています。

彼らの目は多元宇宙の隅々まで渡ります。一度ヴェクナの名を口にすれば、どれほどの大事に巻き込まれるかすらわかりません。

やがて人々はその名を口にする事すらはばかり、「ささやかれる者」の異名を持つまでに至りました。

かつては魔女のもとに生まれた人の身であり、魔女狩りへの復讐、飽くなき執念による「リッチ」への転身、そして神の座へと上り詰めた事―こういった伝説の数々はDbD本編のキャラクター紹介でも一部語られています。

今回のDbDへの参戦は、そうして神となった後、神すらも超越した絶対的な存在を目指すヴェクナの野望を止めるアドベンチャー(長編シナリオ)『Vecna: Eve of Ruin』英語版の発売に合わせたものになります。

(参考:Epic Gamesによる記事)

https://store.epicgames.com/ja/news/redefining-horror-how-behaviour-interactive-brought-dungeons-dragons-to-dead-by-daylight

二つ名「リッチ」

各キラーが自身の特徴を表した二つ名を持つ本作では、「リッチ」(The Lich)とも呼ばれています。

『ストレンジャー・シングス』のヴェクナの参戦の余地がなくなるという懸念の声がありますが、あちらのヴェクナは元人間としての別の名前を持っているため、仮に参戦するとしても二つ名に「ヴェクナ」、本名に元の名前が採用され、D&Dのヴェクナとの名前被りは起きないと予想されます。

「リッチ」という名前に聞き馴染みがある方もいらっしゃるかもしれません。

RPG系のファンタジー作品で、「何か強力なアンデッド?」だったり、初代『ファイナルファンタジー』の地を司るモンスターという認識の方もいるでしょう。

ダンジョンズ&ドラゴンズにおけるリッチはただのアンデッドとして自然に発生するものではなく、自らの魂を「経箱」(phylactery)などと呼ばれる物体に移す儀式をもって生まれる存在です。

リッチと化した者は強大な力と魔術を研究する永遠の時間こそ得ますが、その苦痛の中、生き続けたいという意思は強迫的な力への渇望へと歪んでいくとされています。

その性質は『ハリー・ポッター』におけるヴォルデモート卿や、古代中国の尸解仙とも通じる所があるでしょう。

D&Dにおける、他の悪名高いリッチとしては『フォーゴトン・レルム』の世界観における国の一つ・サーイの支配者にして、「レッド・ウィザード」の総帥、ザス・タムも挙げられます。

映画『ダンジョンズ&ドラゴンズ アウトローたちの誇り』に登場した事が記憶に新しい方もいらっしゃるかもしれません。

『バルダーズ・ゲート3』をご存知の方向け:

シナビに関しては種族に関する情報が見つからなかっため割愛させていただきます。

パワー

デドバ側の翻訳チームの理解あってか、アドオンやパークの多くも含め、ヴェクナ関連の訳語は日本語版の書籍にあるものとは大きく乖離していません。

また、D&D日本語版での呪文名やアイテム名の翻訳方針であるカタカナ表記と原語”of”の「オヴ」表記を大きく踏襲しています。

不浄なる暗黒の書

ヴェクナが肋骨に挟んでいる本が不浄なる暗黒の書です。

この書物には死霊術や悪魔学など、多元宇宙のありとあらゆる恐るべき邪悪の秘密が集められており、その存在だけで辺りの人物を悪の道へと追いやり、草すら生えない不毛の地を生み出すという伝説があります。

フライ

英語の綴りはfly、読んで字の如く「飛行」の呪文です。

原作はTRPGなのでちゃんと飛べます。しかも速いです。高所を取ったり崖を越えたりいろいろできますね。

それぐらいしか言う事ないです。ただの飛行なので。

メイジ・ハンド

原作におけるメイジ・ハンドは魔法の手を召喚し、遠隔で物体を操作できるというものです。

重い物を持ち上げたり、攻撃するといった力仕事でなければ後は想像力次第であり、D&DがTRPGである事を象徴する呪文のひとつと言えるでしょう。

これは低レベルのプレイヤーキャラクターでも使用できるものです。実際にプレイヤーとして遊ぶなら、うまく使ってDMを驚かせちゃいましょう。

デドバイでは視認性やシステムの都合などで原作のルールより大型化していますが、D&D側でも大きな手を召喚する「ビグビーズ・ハンド」が存在します。

フライト・オヴ・ザ・ダムド

原作のルール上プレイヤーが使用できる呪文にはありませんが、現行版の公式のNPCデータにはこの英名(Flight of the Damned)のアクションがあり、さしずめヴェクナ本人のオリジナル技といった所でしょうか。

死者の魂を取り込み攻撃とする点で、死霊術をメインとするヴェクナらしさの表現を狙っているのでしょう。

ディスペリング・スフィアー

これに関してはゲーム的な機能を優先したオリジナル成分の強いものです。

とはいえ、「解呪の球体」という名前通りの魔法の無力化や、生物の探知というだけならD&Dにはいくつか存在します。あらゆる系統、あらゆる学派の魔法に精通したヴェクナであれば、そういった呪文を操る事も容易い事でしょう。

事実、Epic Gamesのサイトで掲載された開発記事でも「さまざまな呪文の組み合わせ」であると説明されています。

(参考:)

https://store.epicgames.com/ja/news/redefining-horror-how-behaviour-interactive-brought-dungeons-dragons-to-dead-by-daylight

宝箱のアイテム

20面ダイス

ヴェクナ戦時にフィールドに配置される宝箱からは、ダイスの目によって異なるアイテムが手に入ります。

画面上に表示される20面ダイスはD&Dで行為が成功したかどうかを判定する(冒頭の解説動画参照)際に使うものであり、D&Dを象徴するアイテムとして知られています。

そして、D&Dは高い程よい結果になるため、最高の20で特別なアイテム、最低の1で罠という結果になっています。

別にゲーム的には変わらないのだから余計な表示もいらないのではと思われるかもしれませんが、これよ原作感を増すための演出だった訳です。

ちなみに、20面なので出目1つにつき出現率は5%です。

ミミック

宝箱で1を出した際は宝箱に擬態したミミックだった事になり、襲われてしまいます。

初期D&Dの卑劣なダンジョントラップとして誕生したミミックは、宝箱に擬態する事は国産の「RPG」と名のつく物の数々にも登場して有名になっていますが、D&Dのミミックが本当に恐ろしいのは宝箱以外に擬態するものも存在する、という事です。

ミミックだらけの場所に長くいれば、何もかもがミミックじゃないのかと疑心暗鬼になってしまうでしょう。

ハンド・オヴ・ヴェクナ&アイ・オヴ・ヴェクナ

サバイバー側が20を出した際に手に入れられるアイテムの一つとして「ハンド・オヴ・ヴェクナ」と「アイ・オヴ・ヴェクナ」が登場します。

この二つはヴェクナが神となる前の遺体であり、ヴェクナ自身の伝説にまつわるアイテムです。

かつてヴェクナがリッチの王であった頃、彼にはカースという一番の忠臣がいました。

ヴェクナは忠義の証として吸血鬼化による不老不死と、カースに自らの力を込めた剣を贈り、大切に扱っていました。

しかし、ヴェクナの野心にまみれたカースの剣は、所有者であるカースに主を裏切るようにそそのかし、カースはヴェクナを討ったのです。

その時に残った遺体の一部が、この「ハンド・オヴ・ヴェクナ」と「アイ・オヴ・ヴェクナ」―彼の左手と左目なのです。

その後信徒たちによって神として復活してもなお、ヴェクナの左手と左目は欠けているか霊体となっています。

原作において、それぞれの部位はヴェクナの強大すぎる力と意思の残滓を宿しており、「同調」(後述)するためには自らの体の対応する部分を切り落として付け替えなければなりません。

DbDで装備する際にダメージを受けるのもここからですね。

腕は死をもたらす冷気の力を、目は透視能力などの力を持っており、さらにその両方を手に入れ身につけた者は世界を意のままにできるさらなる力を得るといいます。

しかし、どちらか片方を装着しただけでも手段を問わぬ悪意に駆り立てられ、使えば使う程、ヴェクナの意思に呑まれてしまう可能性すらあります。そしてそれをまた外そうと思っても外れた時点で死に至ってしまうのです。

その他のアイテム

ヴェクナの目と手以外はゲーム上の機能を優先した、特に元ネタのないアイテムとなっています。

D&Dがコラボなどで外部メディアに露出する際、元のルールにないオリジナルのアイテムが登場する事は多々あります。

ファンタジーの世界である以上に、D&D公式や欧米圏のTRPGコミュニティ全般のスタンスとして、それぞれのグループで作られる物語のためなら、DMは趣向を凝らして既存のアイテムやモンスターをアレンジしたり、オリジナルの要素を登場させる事も構わないという傾向があります。

パーク

同調

パークで明確に元ネタから引用されている要素はこれだけです。

現行のD&Dにおいて、一部の魔法のアイテム(主にステータスに影響を及ぼすもの)は時間をかけ、アイテムの魔力と「同調」することで初めて効果を発揮します。

同調できるのは基本的に一人につき3つまでであり、アイテムを大量に使用してステータスを盛りまくった結果酷く複雑化しないように導入されたルールです。

アイテムに関連した能力という事でこの名前になったのでしょう。

アドオン

そのほとんどが原作に登場するアイテムであり、フレーバーテキストで原作における用途や能力に触れられていますが、日本語版では一部を除き名称が〇〇・オヴ・××のものの語順が変更されています。

また、ダンドラの現行版では魔法のアイテムのレアリティにDbDとほぼ同じ段階の名称を使用していますが(「レジェンダリー」のみDbDでは「ウルトラレア」)、必ずしもそちらでのレアリティに合わせてアドオン名が選ばれている訳ではありません。

ヴォーパル・ソード

原作でのレアリティ:レジェンダリー

『鏡の国のアリス』に登場する『ジャバウォックの詩』を由来とするこの剣は、D&Dにおいては古くから非常に鋭い切れ味を持つ魔法の剣として知られています。

原作のゲーム上は攻撃判定の出目で20(クリティカル)を出した際、頭を斬り落としてしまうという一撃必殺の能力を持った武器となっています。

アイ・ローブ(ローブ・オヴ・アイズ)

原作でのレアリティ:ヴェリー・レア

名前の通り全体に目の模様が描かれたローブで、その目が着用者の目の代わりになってくれるため、あらゆる方向を一度に見通すことができます。

強い光で視界を奪われてしまうのは御愛嬌。

インビジビリティ・クローク(クローク・オヴ・インビジビリティ)

原作でのレアリティ:レジェンダリー

フードを被っている間、姿が見えなくなる外套です。ハリー・ポッターとかのアレです。

ドラゴントゥース・ダガー

原作でのレアリティ:レア

ドラゴンの歯から作られた短剣は特別鋭く、ドラゴンの吐くブレス(火や酸、電撃など)の力を帯びており、ドラゴンやその信奉者にはさらなる鋭さを発揮します。

ホールディング・バッグ(バッグ・オヴ・ホールディング)

原作でのレアリティ:アンコモン

一見すると手頃なサイズの手提げかばんですが、中は一辺1.2m程の立方体の異次元空間に繋がっており、200kg以上の物体を運ぶことができるのに、重量の心配も要らない優れ物です。

ウィザリング・スタッフ(スタッフ・オヴ・ウィザリング)

原作でのレアリティ:レア

杖ではありますが、その効力は呪文を唱えるよりも棒術のように攻撃する際にあります。

相手に叩きつけると同時に、その一撃で相手の生命力や筋力を一時的に奪ってしまうのです。

エルブンカインド・クローク(クローク・オヴ・エルヴンカインド)

原作でのレアリティ:アンコモン

エルフたちの間に伝わる秘伝の外套であり、隠密能力を格段に向上させてくれます。

DbDでも脅威範囲を減少させて相手に感づかれにくくなる効果と概要が一致します。

余談ですが、先述の『ファイナルファンタジー』に登場する「エルフのマント」もこれが由来ではないかと筆者は考えています。

パワー・パール(パール・オヴ・パワー)

原作でのレアリティ:アンコモン

1日1回「呪文スロット」を回復するアイテムです。

で、この呪文スロットというものなのですが…

D&Dが誕生したのは「マナ」―すなわち魔法のエネルギーという概念が誕生し浸透する以前の事。魔法の使用回数をルールに組み込むにあたって、D&Dは銃に弾丸を込めるように「準備」する形式をとりました。

この呪文スロットというのは、呪文レベル4までを1回、呪文レベル3までを3回というように、呪文の格(『オーバーロード』で言うところの「位階」)毎に何回使えるかを表したものです。

そして、使用済みの呪文スロットは一晩寝た時点で回復します。

要はD&Dのルール上における1日あたりの呪文の使用回数の話なのですが、パール・オヴ・パワーはさらにこれを1回回復してくれるという優れものなのです。

オーネイト・ホーン

原作でのレアリティ:不明

これだけは元ネタがわかりませんでした!申し訳ない!

角笛のアイテムはいくつか存在するのですが、DbDのフレーバーテキストにある内容と合致するものは見つかりませんでした。

スピード・ブーツ(ブーツ・オヴ・スピード)

原作でのレアリティ:レア

かかとを合わせて鳴らすことで、少しの間倍速で走ることができます。

短距離の加速にも、長距離移動のお供にもオススメ。

グラス・アイ

原作でのレアリティ:なし(魔法のアイテムではない)

眼球を模したガラス玉は、原作において「クレアヴォヤンス」―遠隔地を見聞きするための呪文の触媒として用いられています。

スピード・ポーション(ポーション・オヴ・スピード)

原作でのレアリティ:ヴェリー・レア

「ヘイスト」の呪文の効果を得られる水薬です。

ヘイストは一時的に肉体と感覚を高速化し、倍速での行動を可能にしてくれます。1ターンに2回3回と攻撃できる戦士系なら攻撃回数が純粋に増加するため、喉から手が出る程欲しい一品。

スペル・ストアリング・リング(リング・オヴ・スペル・ストアリング)

原作でのレアリティ:レア

このリングに呪文を発動することで、一定数まで貯めておき、後で使うことができる指輪です。

呪文を使えるキャラクターが持てば、呪文の使用回数を増やす事にもなりますが(DbDでのクールダウン短縮はこれが由来でしょうか)、呪文を使えないキャラが使えるキャラから呪文を分けてもらうなどといった使い方もできる便利なアイテムです。

テレキネシス・リング(リング・オヴ・テレキネシス)

原作でのレアリティ:ヴェリー・レア

「テレキネシス」―念力の呪文で相手を捕まえ、物体を動かす能力を得られる指輪です。

メイジ・ハンドとは遠隔で物体を操ることができる呪文という点で共通しています。

ランタン・オヴ・リヴィーリング

原作でのレアリティ:アンコモン

魔法で透明化した相手を照らしている間、姿が見えるようになるランタンです。自らの姿を見えなくしてしまうモンスターなどは恐るべき敵ですが、これで照らしてしまえばもう怖くありません。

クリスタル・ボール

原作でのレアリティ:ヴェリー・レア、もしくは魔法のかかっていないアイテム

普通の水晶玉は「スクライング」―望んだ相手の動向を監視する呪文の数ある触媒の一つとしてルールに記載されています。

一方で、本人がその呪文を使えずともスクライングの呪文を使える魔法の水晶玉も存在しますが、元が強力な呪文ゆえ希少です。

タタード・ヘッドバンド

これに関しては明確な元ネタが見当たりませんでした。

召喚士(ウィザード?)にまつわるヘッドバンドというと、知力を高める効果を持つ「ヘッドバンド・オヴ・インテレクト」がありますが、ルールブックでのイラストはハチマキというより宝飾品で、全体的にルールブックでのデザインに準拠しているアドオンのアイコンと噛み合いません。

トリックスターズ・グローブ

メイジ・ハンドの扱いに長けた者のグローブという事で、原作のアイテムではなく、クラス「ローグ」の中でもサブクラス(さらに細分化した分類、ローグのサブクラスにはシーフ(盗賊)、アサシン(暗殺者)などが属する)の「アーケイン・トリックスター」を由来としています。

アーケイン・トリックスターは本来呪文を使えないローグがわずかでも呪文を扱う能力を得られるサブクラスです。固有の特徴として、メイジ・ハンドで生成する手を見えなくしたり、鍵を開けさせる、スリを働くなど、通常より器用な扱い方をできるようになります。

レイヴンズ・フェザー

原作でのレアリティ:なし(魔法のアイテムではない)

こちらも触媒として用いられるアイテムです。フライの呪文では、ワタリガラス(レイヴン)に限らず、何らかの鳥の羽根を使うことが指定されています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?