月例映画本読書録:2021年09月

今年、ぼくとパートナーのM(山本麻)は「毎月、その月あるいは前月に刊行された映画本を5冊読む」ことに決めた。

…ということで、毎月5冊最新の映画本を読んで、ぼく(=Y)とパートナーのMで短めな感想を書いて記録していくという企画の2021年9月分=第9回目である(先月に続き、毎月月末更新のはずが大幅に遅れてしまい情けない限りですが、10月末に”今度こそ”帳尻を合わせる予定です)。企画開始の経緯などは初回である1回目に書いたので、未読の方はまずそちらをぜひ読んでみて欲しい。また、以後更新されていくの分も含めて、以下の”マガジン”機能で全てまとめておくつもりなので、こちらのページ↓を見ていただければ、常に”現状”の全ての回がみられるはず。

では、今月の5冊をはじめよう(並びは刊行順/感想は読了順)。

今回は、8月刊行のものor 9月刊行のものから。

・山根貞男『東映任侠映画120本斬り』

筑摩書房/2021年08月10日発売/360頁/1,100円+税

この企画でも毎月のようにガイド本を紹介しているが、やはりこのタイプの本は通読するのに基本的には向かない。気になる作品をパラパラ読み進めていく…というのがやはり楽しいのではと私は思っている。ただ本著に関していえば、山根貞男が力の入りすぎていないあらすじをさらさらと読ませつつ、作品の情報や見所の分析もふんだんに入れ込んでおり、さすが…と思わされる技術が垣間見える一冊で読んでいて楽しかった。

もともとはディアゴスティーニの「東映仁俠映画 傑作DVDコレクション」での連載内容を、作品の封切り順に並べ替えている。恐らくディアゴスティーニ発売時はレアだった作品もその後配信されるようになり、本著で取り上げられる作品の大方はすぐに試聴できるのもありがたい。また、あとがきによると依頼されたのはあくまでDVDの解説で読むのは購入者=ファンであるから、批評とはまた違うという認識で、面白い箇所を自分なりに見つけて執筆することに注力したとのこと。その弊害もあるだろうが、まずは実際に自分でみることが重要であるから”良い点”を語り興味を誘うのも有効だと思う。有名作品をみこぼしていたり、観たはずなのに忘却の彼方…という作品が恥ずかしながらある身としては、重宝する一冊になると思う。(M)

『日本映画作品大事典』刊行おめでとうございます!…な山根貞男の任俠映画ガイド。8月に取り上げた2冊と並行して読んでいて、「ガイド本はとことん"通読"に向かない」と痛感させられたが、コンパクト且つ堅実な一冊で有用なのは確か。書名に"120本"とある通り網羅性が高いとは言えないが、それもそのはず、本書の解説はすべてディアゴスティーニ「東映任侠映画傑作dvdコレクション」(全120巻)付録冊子で山根が書いていたものの流用。さすがにコンプリートしている人は多くないだろうから充分購入の価値はあると思いつつ、表紙にもそでにも帯にも説明がないのは不親切(中身には説明がある)。写真は扉頁の限定的使用のみ、"禁欲的"なそっけなさでひたすら並ぶ作品解説は、物語の展開を追いかけ記述しつつ随所で美点/情報に言及するもので、正直なところ未見作を見る前/初見後に読むより、かつて見た作品を思い出す/再見契機とする用法がベストな読み方か。「あとがき」で明かされる「どんな映画であれ、人気のあったものなら、どこか面白いところがあるはずだから、そこへ目を向けよう」というアプローチ=徹底された加点法は、"名作"と"それ以外"という浸透してしまった認識を覆して均一にならす点で誠実。分量は多くはないが、ミニ任俠映画通史となっている「まえせつ」と 巻末付録「東映任俠映画関連作品封切番組一覧」──封切日と二本立て上映データが記載されていて楽しい…組合せを再現したくなる──のためだけにでも買って損はない…なんせたったの1,100円なのだから。(Y)

・押井守『誰も語らなかったジブリを語ろう 増補版』

東京ニュース通信社/2021年08月20日発売/288頁/1,600円+税

2017年版に鼎談と往復書簡を追加した増補版。押井守が映画ライターの渡辺麻紀を"聞き手"に、ジブリ作品について語りまくる…という内容で、軽く読めて笑えもするが、それ以上の価値はない。本書は「スタジオジブリに対する悪口雑言、ツッこみ放題、言いたい放題を活字にして私憤を晴らす」ものではなく、"インナーサークル"状態に陥り、然るべき批判に晒されない特権的なジブリ作品について「あらゆるバイアスを無視して語ってみよう」としたところい意義がある…と「まえがき」で押井は述べているのだが、皮肉なことに提示される肝心の内容が、よりによってこの表明とは正反対で、自己認識の甘さを図らずも告白する結果になっている。押井がやっているのは「スタジオジブリに対する悪口雑言、ツッこみ放題、言いたい放題を活字にして私憤を晴らす」ものでしかないし、押井自身は──タイトルにもあるように──「誰も語らなかった」ジブリについて語られていることが本書のバリューだと信じ込んでいるようだが、そのじつ、正直なところ本書のバリューは「語り手が押井守である」ということだけだろう。要は、押井でなければ価値などない独断と偏見に基づいた与太話。聞き手の人選も大いに疑問で、渡辺は「実は私、今回初めて『ナウシカ』を観たんですが」などと恥ずかしげもなく言ってのける…明らかな不適格者。見ていない作品は誰にだって(プロにだって)当然あるが、仕事とあらば見るのはもちろん徹底的に資料に目を通したりするくらいは当然の準備だろうし、そもそもあまり通じていない領域に無責任に関わろうとしないのは本来不可欠な判断のはず。完全な"知り合い"起用でしかないことが本書の端々で伺えるうえに、両者ともその状況に胡座をかいた結果がこの内容。押井の発言も大概だが、この酷さの責の半分は聞き手にある。 (Y)

本著は押井守がライター・渡辺麻紀との対談形式で”ジブリ”の作品を監督ごとに語っていく。まえがきで押井は「宮崎駿監督に対する批判の類は、まず公の場で見掛けることが」ないとし、”インナー・サークル”のような共同体があるという。押井守の理想とする批判や議論の数には到底及ばないのが現状なのだろうが、ジブリに対する批判はタブーではなく、批判的な目線を持って論じている人はすでにいるのだから、さすがに大仰な表現であると言わざるを得ないだろう。

押井の主張をかなり大雑把にまとめるならば「宮崎駿はアニメーターとしては天才だが、監督としてはダメで、映画のストーリーはいつもメチャクチャ」、「裏で手を引いているのはいつも鈴木敏雄で、乱暴な成功も、誤算による失敗もすべて彼のせい」といったところ。本著の面白いところは、押井の論は極端に思えるし、実際さすがにその説は根拠がないのではという”パラノイア”も多い。けれど、鋭い分析もあるし、実際の出来事も語られるので貴重な内容も含まれていること。

またライター・渡辺は、はっきり言って作品への分析が甘すぎる。ただ、彼女はそもそも持論を展開することは本著では立場的には求められていないのだ。押井に怯むことなく切り込んでいくので、興味深い話を引き出すことも多いのも事実ではある。また未見だったジブリ作品も多いようで、例えば『トトロ』を今回のために初めて見たといい、「思いのほかよかったのでちょっと驚いちゃって」と先入観が恐ろしいほどない感想を述べたりするので、押井に起用されたのは読み進めていくと納得できてしまうのが、なんだかおかしい。(M)

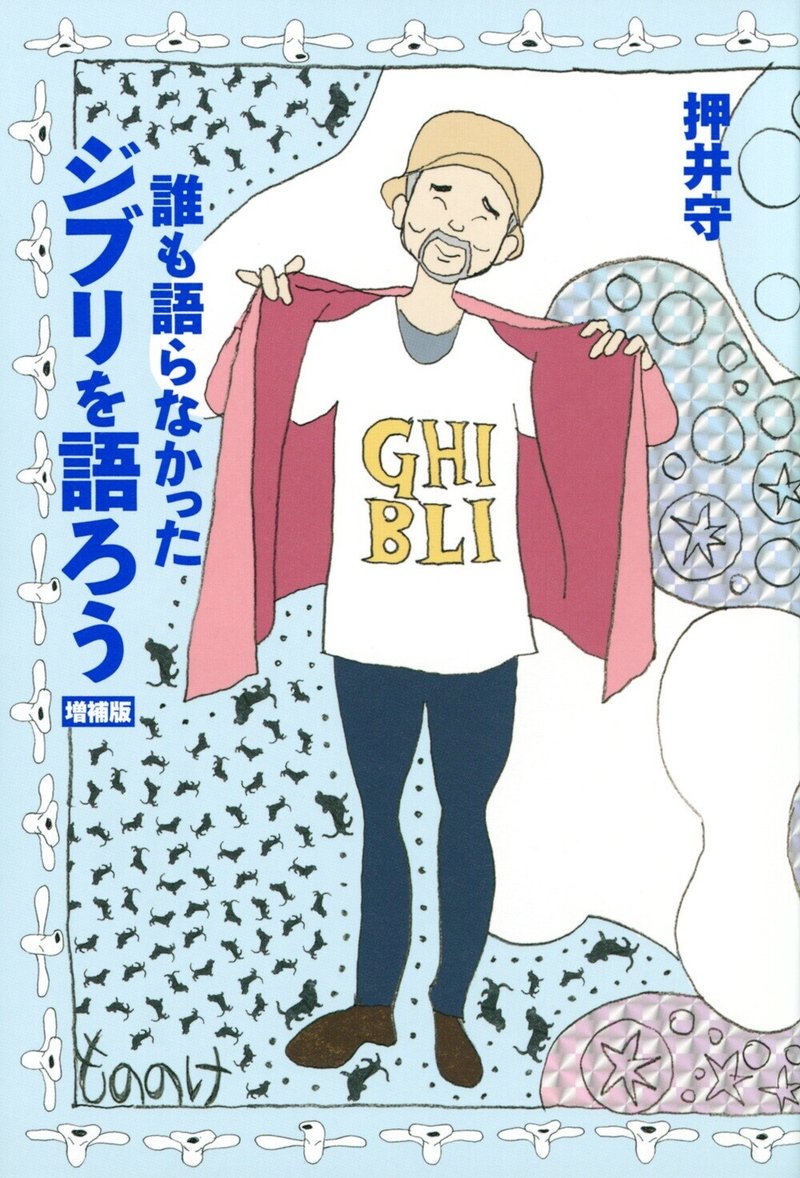

・井上由一『アメリカン・ニューシネマ 70年代傑作ポスター・コレクション ポスター・アートで見るアメリカの肖像』

DU BOOKS/2021年08月27日発売/248頁/3,500円+税

今年3月に刊行された同編者&版元の『ロック映画ポスター ヴィンテージ・コレクション』も課題候補ではあったものの最終的に選ばず、当時まともに調べなかったため、本書ともどもてっきり翻訳本かと思いこんでいたのだが、いざ手にしてみると驚くのは、一冊まるごとひとりの日本人コレクターの"個人蔵"ポスターであること。20年以上前に洋書店で手に取ったポスター集『Film Poster of the 60s』をきっかけにオリジナル・ポスターに目覚めた…という編者の、蒐集行為の面白さは「さいごに」で簡潔に語られているが、いやはや信じがたいコレクション。本書を読んでいて何より愉しいのは、有名作の見慣れた/見覚えのある有名ポスター頁を捲るうち、突如見たこともないデザインのバージョンが目に飛び込んでくる瞬間だろう。「こんなポスターがあったのか!」…これ宣材物として良しとしたのか、という判断自体に驚いてしまうような相当尖ったものも多々ある。とりわけ特出しているのが、あらゆる映画のポーランド版デザイン(「「俳優のイメージを直接的に表現できない」などの制約があった半面、政府の承諾を取れば、デザイナーの自由な発想で抽象的・直感的にデザインできた」)で、その一端は『ポーランドの映画ポスター』(19年末から20年にかけてNFJAで開催された同名展覧会のカタログ)でより詳しく知ることができるので併せてどうぞ。にしても、ポスターを眺めていると本当に映画が見たくなってくる…そして本書を見ていると、日本版ポスターにも素晴らしいものが多くあることも改めて良く判る。(Y)

各国のポスターを個人で収集している井上のコレクションを収録した一冊。映画や広告関係の仕事をしながら日本版に限らず各国のディーラーとも関係性を作って集めたというコレクションは貴重。

本著を読む(眺めていく)と、アメリカン・ニューシネマの時代が映画の表現において変革の時期だっただけでなく、制作や宣伝においても転換点だったことが良くわかる。例えばアルトマン『ロング・グッドバイ』のポスターは、興行が苦戦したことから最初の2パターンとは全く印象の異なる、コミック・イラストレーターのジャック・デイヴィスを起用したところ好評だったというエピソードが印象的。そのほか、いくつかお気に入りのポスターを紹介すると『エクソシスト』はモノクロのかなりシンプルなデザインのものと、公開後の各国の新聞での反響をコラージュしたポスターが対照的なアプローチで面白い。それから、ジョージ・ロイ・ヒル『スティング』のポスターで、現金をニコニコしながら数えるレッドフォードの表情も忘れられない。

最後に、諏訪敦彦も書いているが、カサヴェテスは配給会社の宣伝とは別に自作ポスターを貼り出していたといい、これが映画の雰囲気がありありと伝わる仕上がりで、カサヴェテスという監督の才能を感じさせる。個人的には『ハズバンズ』の登場人物たちがビール腹を見せ合うふざけた集合写真のようなポスターがお気に入り。(M)

・相米慎二『相米慎二 最低な日々』

ライスプレス/2021年09月09日発売/208頁/2,500円+税

相米慎二が雑誌連載していたエッセイが中心の一冊ではあるが、198頁中77頁のみなので、エッセイのみを期待して本著を手に取るとやや物足りなさを覚える。やたら飲酒していて、自身の”ハゲ”ネタが多く、時折思い出したように季節に想いを馳せながらもいつの間にやら現実から離れていくエッセイは楽しく読んだが…。ファン以外には若干高く感じる一冊かなと思う。でもそれは、私がやや相米に対して厳しい目を向けているからかもしれないが。

自作解説は、助監督を務めた長谷川和彦監督作『青春の殺人者』から始まる。個人的には評価が高いのが釈然としない作品なので「俺たちスタッフも若いし、変な奴らが集まっててパワーがあるし、ある時代の始まりを感じましたね」なんて懐古には「ふーん」以上の感想はない。ただ『雪の断章-情熱-』は、見返したら面白かったけど失敗作だといい「由貴さんに謝っといてください。”十年近くたって私、初めて悪かったと気づきました”って」と語ったり、素直な吐露が興味深い作品もある。

”50の質問”を相米にするパートは、”学生時代の得意な科目”とか「それを相米慎二に聞いてどうしたいんだ?」という質問が正直多い。掲載時の企画意図まではわからないので、インタビュアーの責任とは思わないが。ただ、影響を受けた海外の監督で「励みになる監督はクリント・イーストウッドにつきる」と語ったり、会ってみたい海外の映画人は誰かという質問にジャン=リュック・ゴダールと答えるのは面白い。ゴダールには、「なんでまだ映画やっているんですか?」と聞きたいのだとか。この2つの質問に関しては、もっと続きが聞いてみたくなる内容だった。(M)

9月刊行の相米本2冊のうちのひとつ(もう一冊は10月取り上げ予定)。書名にもなっている、本書の約半分を構成する「最低の日々」と題された相米のエッセイ(全10回)は『月刊カドカワ』94年10月号〜95年7月号連載の再録だが、たしかに味わい深いものではあるけれど、"幻のエッセイ"惹句につられて期待をしすぎると拍子抜けするかもしれぬ──ほかでもない私がそうだった──良くも悪くも"軽い"読みもの。むしろ個人的には後半部「相米慎二、自作を語る」と「相米慎二に訊く、50の質問。」(こちらも共に『月刊カドカワ』再録)が収穫だった。どちらも、各作品/質問に割かれた応答文章のボリュームはわずかで、前者は右頁に作品情報/左頁に相米のコメント、後者は各頁に質問&回答…という構成。空白はやたらに多いし、書店に行けば溢れている名言集本を想起せぬでもないのだが、発言はちゃんと面白い。「自作を語る」では自らの監督作の大半について、反省と後悔を吐露し続ける正直さ…「失敗しました」とか普通に書いているのが楽しいし、「50の質問」は割とどうでもいい質問が多めで、にもかかわらず都度真剣に頑張って答えているのが良い…特にゴダールについて「「なんでまだ映画やっているんですか?」って質問したい。あの人なら他にやることがあるんじゃないかって思うんだけど」とか言っていて。とはいえ、悪い本では決してないのだけれど、本書を読んでいて改めて実感したのは、悲しいかな自分にとって相米慎二はそこまで重要な存在ではないということだった。相米ファンにとっては価値のある本のはず。(Y)

・北村匡平『アクター・ジェンダー・イメージズ 転覆の身振り』

青土社/2021年09月21日発売/298頁/2,200円+税

本著に対しては次の2点の違和感を感じた。まず、当時の批評に対して疑問を持つ視点がほとんどないこと。次に筆者が俳優のイメージ、役柄などの便宜上のカテゴライズがあまりにも粗雑であること。反抗的に話す、男性の役割担うということばかりをジェンダーイメージの変容と捉えているのではないか、と疑問を覚える箇所があった。本著では内在する逞しさや、反抗心といった表現が取りこぼされていないだろうか。そして保守的な環境における女性たちの、小さな反抗や疑問の積み重ねといった運動や流れも、その事によって“ないこと”にされているのが残念だ。

具体例をあげていく。まずは本著で取り上げられる高峰秀子といった戦後を代表する俳優のイメージの対照とされる俳優について。北村は「古風な日本女性のイメージを拭い去ることができなかった田中絹代や山田五十鈴」と繰り返し述べている。確かに当時はそのようなイメージを持たれていた場合も多いだろうが、実際には後者の2人も家父長制に対抗するような女性も演じており、補足や細かい分析なしで単に“古風”という枠に収めるのは難しいだろう。

次に若尾文子に関して。「男性に堂々と立ち向かい、家父長的な思考を非難することで敗戦のトラウマを直接的に喚起させてきた占領期の原節子や京マチ子といった強い女性像とは、まったく違うスターだった」と書かれている。しかし例えば北村が言及している『青空娘』などでも作品終盤彼女は父親に対して重大な指摘をするし、同じく増村の『最高殊勲夫人』では結婚制度にも疑問をもちつつ、ハキハキと男性に物申す。要するに俳優をひとつのイメージに落とし込めるほどの分析がされていないため、北村が述べているイメージに対抗する作品がいくらでも浮かんでしまうのだ。

最後に、フランキー堺について北村が「彼は、小太りにもかかわらず、機敏な動きや発話の速度によってスピード感と軽快なテンポをスクリーンに印象づける」と記していることに触れたい。果たして、これがジェンダーと身体性について語る著書で使用される言葉だろうか?と。フランキー堺の素晴らしさに対して、あまりにも悲しい表現だと私は思う。(M)

俳優論は難しい。映画のどこからどこまでが俳優の領分なのか。見出された特徴のうち、何が"演技"に帰属するのか。演じられている役柄の変遷は、果たしてどこまでが意識的に選びとられたものなのか。行為のどこまでが"演出"されたものなのか。正直なところ、私にはわからない。もし書こうとしたならば、頭を抱えてしまうだろう。そんな中で読んだ本書であったが、少なくともその"難しさ"に対峙した書物ではなかったように思われる。要は、都合の良い"抽出"によって多くの論が成り立っているのだ。著者がかつて著書(『スター女優の文化社会学』および『美と破壊の女優京マチ子』)でも扱った京マチ子の章こそ、一部が当時の受容分析にもなっているため、さすがに"一見"ちゃんとしているように見えるが、論考の粗は先に進めば進むほど──特に"現代"の俳優の章ほど──大きく目立ち始める。あらゆる発想は、すくなからず"主観"に依る部分があるとはいえ、じつのところ、本書の多くの断言は極めて主観的な感覚でしかない。たとえば、山田孝之論で最重要作として言及される『凶悪』の分析では、試写で山田の演技に「感情の流れに大きなばらつきが見えた」ために、演技の流れに合わせて後半の場面を入れ替えて編集した…という"対処"が論じれるが、これは単に事後的な編集操作であって、俳優分析にはたして必要な分析なのだろうか? その分析は「シーンにおける感情の流れを断ち切ってしまうほど、逸脱し、おそらく俳優の意図を超えて強烈な印象を残している」などと結ばれているのだが、そもそも「シーン82はシーン83よりも後になくてはならなかった」などと"対処"を全面的に肯定する記述が何度か繰り返されるのだけれど、もともとの順番で場面がどのように機能していたのかはまったく提示されないアンフェアさ。俺が正しいと言うのだから正しいのだ!…とでもいうのだろうか。全編、ぶっ飛んだ記述には事欠かない…最終章に位置する綾瀬はるか論にはこうある。「現代の女優において、こうした父性なるものを共存させられるのはおそらく綾瀬はるかくらいであり、同世代の女優──たとえば長澤まさみ、戸田恵梨香、石原さとみ、吉高由里子、深田恭子、新垣結衣──からは、フェミニンな要素が前景化するため見出すことは難しい」…独断と偏見に満ちた、極私的"好み"による身勝手なジャッジとしか思えず、目を疑った。これがアクターの"ジェンダー"のイメージについて真剣に論じた書物の文章だろうか。

余談だが、本書に幻滅し「面白い俳優論が読みたいのに…」という消化不良な欲求を抱えている方には、はるかに誠実に演者に向き合い思考を巡らせていることが誰の目にも明らかな、濱口竜介による「アンパン」(『悲劇喜劇』2020年1月号所収)を勧めておきたい。目から鱗とはまさにこのこと。何度となく見てきたはずの場面への認識が一変すること間違いなし。(Y)

* * *

〈その他・雑記など〉

今月は好きだなと感じる漫画に多く出会った月だった。発売を待ちわびていたヤマシタトモコ『違国日記』がすばらしい内容だったのはもちろんだが、特に気に入ったのは増村十七『バクちゃん』。動物のバクのような見た目の、バクの星からきたバクちゃんが日本に移住する話。可愛らしい絵柄とは裏腹に、スピーディかつ厳しい展開で入国審査が終わると、いきなり総武線のホームに送り出される。さらに満員電車で災難にあうが、ハナという名古屋から東京にバクちゃんと同じ日にやってきた少女と出会い、同居することになる。その後、バクちゃんは就職するため書類手続きをするが、まず銀行口座が作れない…だから携帯も作れない…とシビアな展開が続く。他の星の移民と移民センターで履歴書を書きながら親しくなったり、実は同郷だとのちに判明するバイト先の親子との交流が描かれていき、シビアさとほっこりの波が寄せてはかえす。現実にあることをありありと題材にし、そのリアリティを持たせながらも、バクちゃんの“夢を食べる”ことができる設定など、ファンタジーの要素も組み込み、広がりのある作品に仕上がっていると思う。(M)

読書近況は先月、先々月に引き続き、変わらず買い集めてはいるものの読み進めずにいるというのが現状。8月は7月分を慌てて読んでいて、9月は8月分を読んでいて、10月は9月分読んでいた…なさけない。とはいえ、”今度こそ”10月分で遅れを取り戻すつもりである。何度でも懲りずに主張しておく…10月分は10月末に更新予定。年内に同じ著者の本を2冊続けて酷評する…というのは(書名を書かずとも、どの本についてのことかはお判りだろう)、個人攻撃めいていて些か気が咎めたが、正直さこそが何よりの美徳と信じたい。『24フレームの映画学』よりは幾分か軽度で済んだが、本当に消耗した。その証拠に、9月分のうち4冊は、先月中に読み終えていたのだ…10月への浸食は、すべてこの一冊に休み休み取り組んだ専念ゆえである。読書の近況もないし、言い訳がわりに弱音を書き残しておく。つらかった。(Y)

では、今回はここまで。

次回は9月30日更新予定です。

ここから先は

¥ 100

本文は全文無料公開ですが、もし「面白いな」「他もあるなら読むよ」と思っていただけた場合は、購入orサポートから投げ銭のつもりでご支援ください。怠け者がなけなしのモチベーションを維持する助けになります。いいねやコメントも大歓迎。反応あった題材を優先して書き進めていくので参考に…何卒