月例映画本読書録:2021年10月

2021年、ぼくとパートナーのM(山本麻)は「毎月、その月あるいは前月に刊行された映画本を5冊読む」ことに決めた。……ということで、毎月5冊最新の映画本を読んで、ぼく(=Y)とパートナーのMで短めな感想を書いて記録していくという企画の2021年10月分=第10回目である。

しかし、現在は2022年7月末だ。

情けないことこのうえない。昨年後半から、次第に滞りがちになったこの企画は、途絶したまま半年以上が経過してしまったのである。頸椎ヘルニアになったとか、かなり長いあいだ体調を崩していたとか言い訳は山ほどあるし、もうここまで後ろ倒しになってしまったのだから、潔く“現時点”の分から再び仕切り直そうかとも考えたのだが、いちおう毎月ちゃんと読んではいたので投げ出すのも後味が悪い。なので、周回遅れも甚だしいが、ひとまず無理のないペースで遅延分を更新していくことにした。「毎月ちゃんと読んではいた」と言いながらも、感想作業はほとんど未着手だったので、今さら書こうにも内容を覚えておらず、結果的にすべて再読を余儀なくされている。要は、そう易々と追いつくことはできそうにないわけだが、とはいえ、ひとつひとつ進めていけばいつかは辿り着くだろう。

企画開始の経緯などは初回である1回目に書いたので、未読の方はまずそちらをぜひ読んでみて欲しい。また、以後更新されていくの分も含めて、以下の”マガジン”機能で全てまとめておくつもりなので、こちらのページ↓を見ていただければ、常に”現状”の全ての回がみられるはず。

では、5冊をはじめよう(並びは刊行順/感想は読了順)。

今回は、2021年9月刊行のものor 10月刊行のものから。

・金原由佳+小林淳一 編『相米慎二という未来』

東京ニュース通信社/2021年09月08日発売/280頁/2,700円+税

相米の作品に出演したキャスト、関係したスタッフに作品ごとに証言してもらう一冊。装飾や音響効果など、さまざまなスタッフの証言が読めるのが魅力だが、キャストに比べるとかなり文量が短く、形式もインタビューでないのが残念ではある。

本著を読んだ一番の感想は、相米の問題視もされ、ハラスメントとも捉えられる撮影現場でのエピソートをどう紹介するのか、こういったポジティブに監督について回顧する本では難しいな…というところ(私は相米に対するそうした指摘の流れを全て追えているわけではないので、”捉えられる”と記載させていただく)。そして私は、本著のその点における姿勢は評価できないと思っている。例えば編者の一人でもある金原が三浦友和に「相米監督の演出が厳しいと伝わって、今でいうハラスメントにあたるのではないかと誤解を招いていることもあるようです」と投げかけたり、河合美智子に「この問い(ハラスメントではないかという批判や疑問)に対しては、実際、相米映画に出た人しか答えられないと感じました」と語っている。文脈から金原は相米のハラスメントに対する懸念や批判に関して、違和感や反対意識持っていることは明らかで、その質問を受ける俳優の2人もハラスメントとは捉えていないという趣旨の返答している。当事者の2人の捉え方は自由なのだが、著名な俳優のその回答を記載することは、存在しうると懸念されるハラスメントの被害者への抑圧にならないだろうか。河合の「ハラスメントなんてとんでもない。ものすごい愛情に溢れた罵り言葉の”このタコ!”でした。陰湿な演出でも虐待でもない。愛情を持ってちゃんと私たちのことを見てくれていました」という言葉をどう受け止めたら良いのだろう。もしハラスメントの疑惑に真摯に向き合い、その上でそれを否定する立場なのであれば、もうすこし慎重に掲載の仕方が検討されたと思う。

好きだったインタビューは斉藤由貴のもの。斉藤らしいぶっちゃけ話を淡々としていて、好きにならずにおれない。また相米を好きな俳優にも何人かインタビューをしており、その中になぜか唐田えりかがいるのが、私にとってはこの本の最大の収穫だった。『寝ても覚めても』のコメンタリーでも見せた、素朴で飄々としていて簡素な感想しか言わないのかと思いきや、本質をのびのびと見極め捉える感性が垣間見える。やはり魅力的で、彼女も好きにならずにおれない人だと思った。(M)

相米慎二の良さが、いまいち良くわからない。いや、好きな作品もあるし、特段悪い印象があるというわけでもないのだが、あまりにも神格化されすぎてはいないか。だから、関連書の2冊同時刊行にも驚いた。なら両方読んでみようと思ったわけ──9月に続いて今回が2冊目ということになる。「証言」とか「回想」とか「邂逅」とか、語り手の立場によっていくつかの表現が使い分けられているが、基本的には関係者/相米ファン映画人のインタビュー本だといっていい。が、いざ読むと歪で驚くことになるだろう。関係者の面々は、いろいろな撮影中の逸話を披露し、じっさいそれらは面白いのだが、多くの場合、律儀に相米擁護が差し挟まれるのだ。相米作品の現場がきわめて厳しいものであったことはつとに知られているし、正直なところ、私自身「それはどうよ」と思うことも少なくない。無理をすることが作品を高めるという幻想は、あるていど真実も含んでいるのかもしれない。しかし、ならば、そこまでやってもこれなのか、とも思ってしまう。台本写真が多く掲載されているのは、個人的にはとても嬉しい特徴だし、「制作順でなく、ランダムな時系列」で作品を並べるコンセプトも好ましく思ったのだが、皆が相米に惹かれる理由はいまだわからないままである。(Y)

・渡邉大輔『明るい映画、暗い映画 21世紀のスクリーン革命』

株式会社blueprint/2021年10月03日発売/328頁/2,500円+税

著者がまえがきで記述するように、本著は映像文化をめぐるメディア論を問題意識の中心に据えている。その視点は重要であると私も思うのだが、「“インスタ映え”的画面」「デスクトップ映画」など本著に登場する現代映画への分析や形容には首を傾げる点が多い。「多少荒削りでもいまこの着想をまとめることに意味があると考えた」との説明もあるので自覚がある部分もあるのだろう。確かにまずは議論の風呂敷をひろげ、その土壌を育てていくという方法もあるのかもしれない。しかし、ただひろげればいいってことではないだろう、というのが私の率直な感想だ。

未読の人にも判りやすいであろう第1章「“明るい画面”の到来」で語られる“インスタ映え”の画面と新海誠のアニメーションに代表される現代映画の関連についての箇所を例としてみよう。流行の色彩感覚に映像が影響を受ける可能性に関しては疑問の余地はない。ただ本著では“インスタ映え”ぽい画面、色彩の定義が曖昧で、渡邉に都合よくインスタ上の表現と映画の表現が結び付けられている印象を受ける。また紹介される作品は日本の作品に限らないが、日本に暮らす人のインスタの感覚と他の国で暮らす人の感覚は、同じツールを使っていようとも国内での流行などで差異は生じるだろうから、安易に比較はできないと思う。そもそもインスタの機能自体、正方形の画像を1枚しか投稿できない時代から、動画を何種類も投稿できるようになったりと大きく変化しているわけだから、議論する際にそこに留意しなくても良いのかという疑問も生じた。

私は新しい論点を頭ごなしに否定したくない。至らないかもしれないが、なるべく柔軟に、理解できるよう努めたいと思っている。けれど本著は前提の設定や分析にどうしても納得できなかった。これが著者のいう“粗さ”の範疇ならば、今後の著書で解決してほしい。風呂敷を広げた者の責任を著者が自覚していることを願う。(M)

心底困ってしまった。いや、正直なところ、刊行予告を目にした時から嫌な予感はしていたし、何なら選ばないという選択肢もあったのだが、あまりに私情を挟みすぎる──いや私情に左右されるようではいけない、と書いたほうが正確か──のも良くないのではないかと考えて選ぶことにしたのだが、読み終えて、案の定、落胆した。すこしだけ自分語りを許してほしいのだが、私は学部時代に著者の授業に出ていた。それは、とても良い授業だった。彼は、古典的な名著だけでなく近年の映画本も積極的に扱おうとしていて、そこが好きだった。だからこそ、褒められるなら褒めたかったし、周囲に勧めたかった。が、そうできないのが残念でならない。ここにあるのは“ターム”ばかりである。書名にもなっている、「明るい映画」「暗い映画」もそうだし、頻出する「ポスト○○」、そして「デスクトップ映画」「zoom映画」「デスクトップ・ノワール」……挙げ始めればきりがないが、現代思想を援用しながら、こうした“切り口”で映画を読み解くことが、果たして本当に有用なのか、毎回疑問に思ってまう。しきりと著者は「画面」「画面」というのだが、彼が見ようとしているのは本当に「画面」そのものなのかどうか。映画の周縁を撫でながら、物差しをとっかえひっかえしつつ理屈を連ねていくのは、私には作品を正面から語ることを避けているように見える。映画を媒介にした、“ぽい”だけの、独りよがりな知的遊戯でしかないのではないか。本書はWEB媒体に寄稿した原稿が多く、そのせいで賞味期限切れだから楽しめなかったのだと思おうとしたのだが、駄目だった。書き下ろされた『ドライブ・マイ・カー』論が、本書の驚きのなさを保証してしまう皮肉。読み終えたあとには「これが、僕たちの時代の切れ味である。」という帯文が空しく響く。(Y)

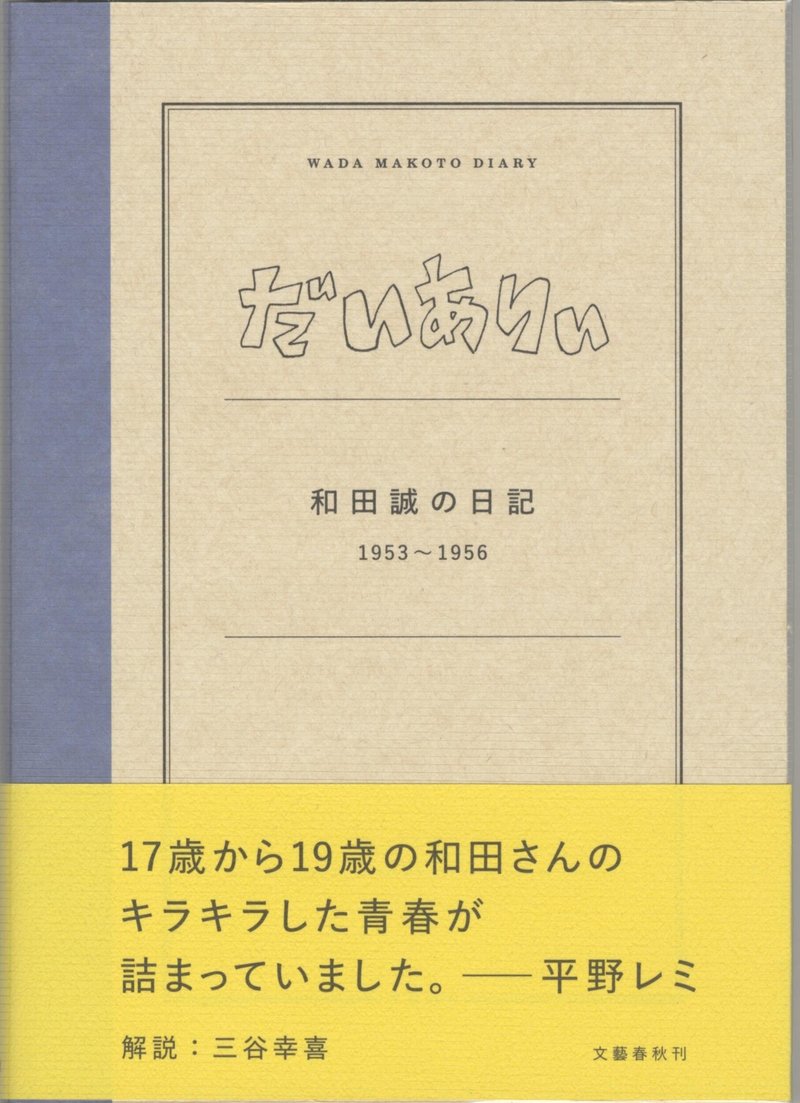

・和田誠『だいありぃ 和田誠の日記1953~1956 』

文藝春秋/2021年10月05日発売/392頁/3,000円+税

和田誠が17歳のときから19歳までに買いた日記をまとめている。文字も打ち直されたものではなく、直筆そのまま。比較的均整の取れた文字列が並ぶ日もあれば、崩れた文字が続く日も、数行でそもそも日記自体が終わってしまう日もあり、まさにありのままの日記だ。

映画の感想を書き連ねている日のその夢中な様から、後の和田誠の姿を連想することもできるが、1人の高校生が勉強や学校の愚痴を書き殴っている様もまた面白い。それから、この本の愉快でありがたい側面としては、注が多くついている点があげられる。和田が書き記した映画や書籍、スターの解説があるのは特に驚かないが、単純に書かれた単語の解説ではなく、例えばマリリン・モンローについた注には和田がのちに描いたモンローに関わりのある絵を丁寧に紹介している。和田誠のファンはその絵を思い出しながら読むことができるだろうし、私のように和田誠初心者はこれから読んでみたい、見てみたい和田誠の作品をたくさん見つけることができる。あるいは友人や教師の愛称にも注が付いていて、それが誰なのか、その名前が出てくる和田の書籍の情報が出てきたり、のちにその人物がどんな活躍をしたかも紹介されるのがすごい。私自身は本人の許可なく日記や未公開の文章を公開することに嫌悪感に近い感情も持っているが、今回の本に関していえば、出版に関わった人物たちが和田に愛着をもち、丁寧に作業を進めたことがよくわかり、そのことは素晴らしいと思った。(M)

日記が続かないのは長年の悩みである。始めては、やめている。だからかわからないが、昔から日記本には目がなく、これもその一冊として。本書は、和田誠の高校2年から大学1年までの日記を、基本的には文字通り“そのまま”書籍化したもので、ノートをスキャンしたかの如く(というか、したのだろう)全頁が手書き文字。「個人の日記である点を考慮し、一部修正」したと但し書きが付されてはいるものの、当時の本人は当然発表を見越していたはずもないから──ゆえに、読む側は否応なく罪悪感を覚えつつ頁を捲ることになる──、綴られるのは極私的な交友関係であって、われわれからすると意味不明であって当たり前のところを、なんだかんだ状況が伝わって面白く感じられるあたり、いかに事細かく記録をつけているかの証左だろう。本書を読んでいての印象は、まず“あの”和田誠を思い浮かべると「思ったより普通だな」となるのだが、洋雑誌の映画記事翻訳、随所の落書きが目につき始めると、次第に「ああ、やはり普通ではなかった」となる。にしても、和田少年、とにかく懐に余裕があってうらやましい限り。なんだかんだと、毎日映画を見、レコードを買い、友人と遊び歩いたりしている。余談だが、和田誠にはもう一冊、日記本の名作がある──『新人監督日記』である。『麻雀放浪記』の製作期間を微に入り細に入り記録したもので、これは掛け値なしの面白さ。著書を熱心に読んでこなかった私にとって、和田の存在を本格的に意識したのは、なにより『麻雀放浪記』の天才的な新人監督としてだった。併せて勧めておきたい。(Y)

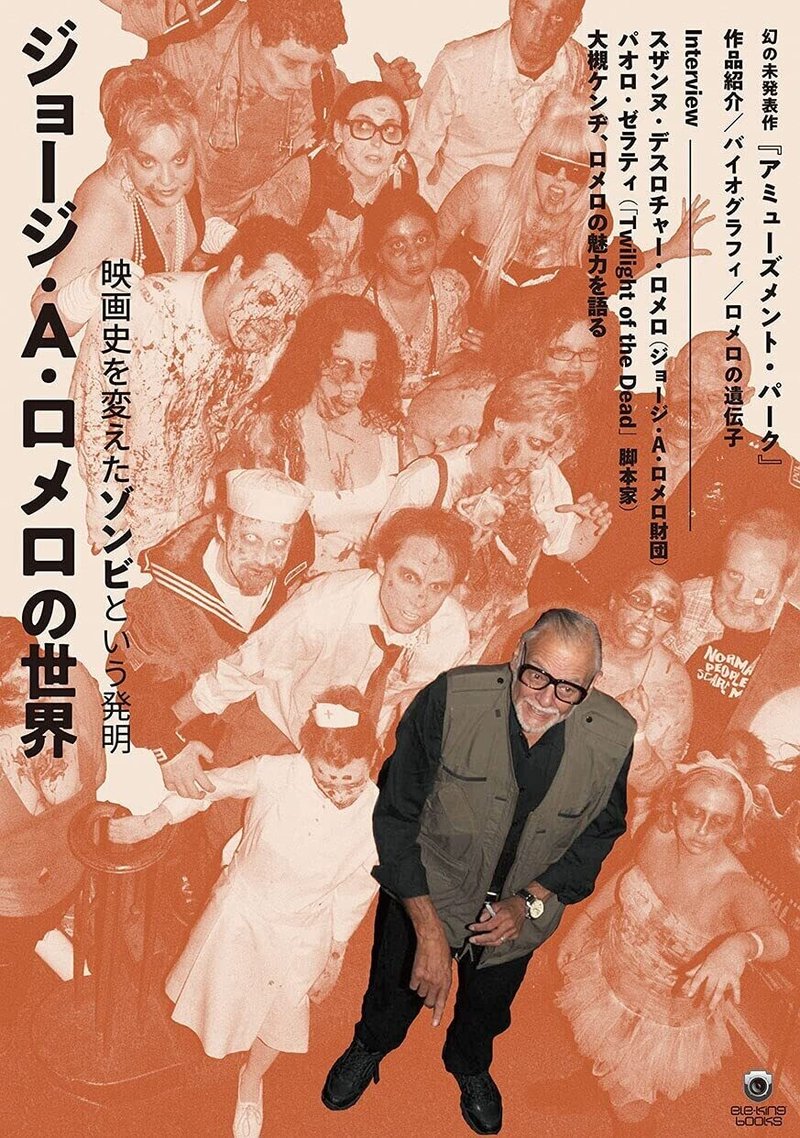

・ele-king編集部 編『ジョージ・A・ロメロの世界 映画史を変えたゾンビという発明』

Pヴァイン/2021年10月06日発売/160頁/1,800円+税

ジョージ・A・ロメロの作品や、ホラー、ゾンビ映画にロメロが与えた影響についてまとめた一冊。素直に告白すると、この本を企画で選ぶ前、私はロメロの作品を全く見たことがなかった。不勉強だ、見てないなんて!と思う人もいるだろうが、これから沢山みるから許してほしい。けれど、自分が普段見ないジャンルの重要監督の作品をまるっと見たことない人は他にもいると思うし、様々な視点の原稿が載っているので、初心者が作品に興味を持つのにはうってつけの一冊だといえる。

ただ、ロメロというのは個性が強く、カリスマでもあるから本人の意図や発言が“正解”になってしまっているところがあるのは残念だった。個人のロメロに対する思い入れを語るのは、大槻ケンヂのインタビューに任せよう!という点もあったのかもしれないが。また、ロメロの意図が社会風刺/批判にある傾向も影響して、倫理的観点を軸にするレビューも多く、やや食傷気味にもなった。14作品のレビューを色々な書き手が書いていて、その個性がはっきりと出るケースも多かったが、似た観点の内容も多く、書き手が複数いる弊害的な部分もあったのかもしれない。(M)

『アミューズメント・パーク』(73)公開に際して刊行されたロメロ回顧ムック。全員というわけではないにせよ、時期が時期ならば洋泉社から出ていそうな企画/執筆陣。あれ、そういえば少し前にもロメロ入門本が出なかったっけと思って棚を眺めたら、やはりあった──『ジョージ・A・ロメロ 偉大なるゾンビ映画の創造者』(洋泉社、2017年)である。著者の表記は「伊東美和/山崎圭司/ノーマン・イングランド他」となっているが、基本的には随所にロメロ好き映画人の寄稿を挟みつつ、伊東と山崎がフィルモグラフィを辿りながらロメロを語る対談本。なぜこっちの本の話ばかりしているかといえば、格好の機会だと思って積んでいたこちらも並行して読み進めたからだ。今回のムックも決して悪くはない(特に、ノーマン・イングランドによる2本のインタビュー)のだが、結論としては洋泉社版ロメロ本には遠く及ばない。今回のムックは、多くの執筆者を集めて各作品のレビューを揃え、更にコラムや論考も用意して、インタビューまで盛り込んで約150頁におさめるという、オーソドックスながら律儀な“入門本”志向が伺え好感が持てるのだが、そのじつ二倍近い頁数の洋泉社版のほうが対談本という性質上、入門としても適している気がする。価格も洋泉社版に軍配。(Y)

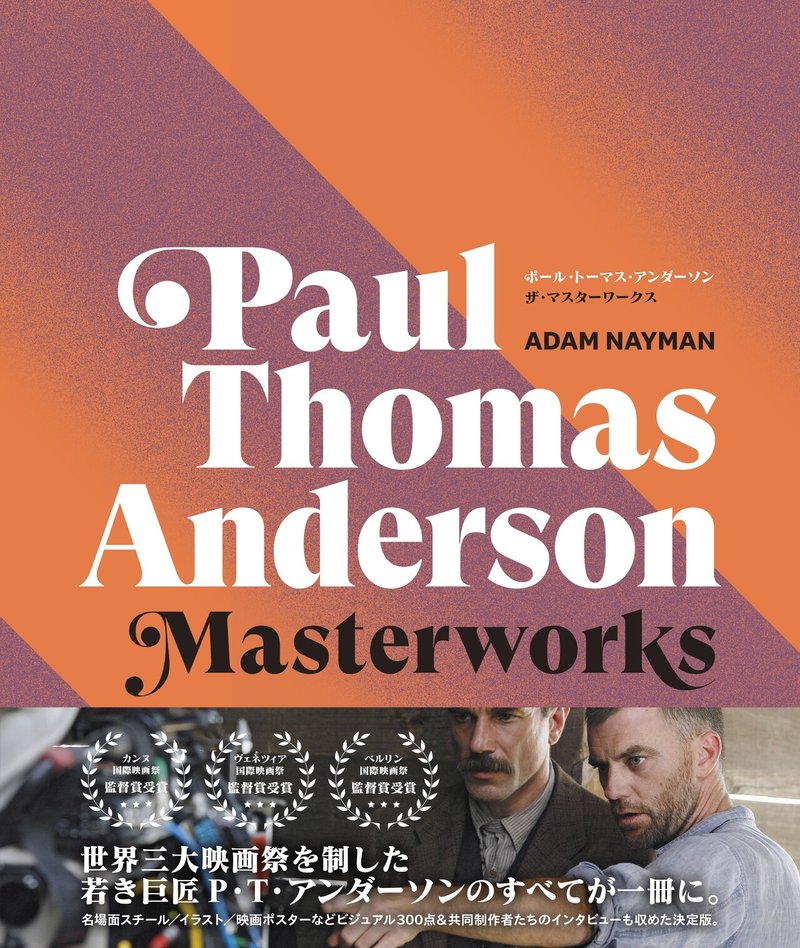

・アダム・ネイマン『ポール・トーマス・アンダーソン ザ・マスターワークス』

DU BOOKS/2021年10月08日発売/288頁/4,500円+税

批評家アダム・ナイマンによるポール・トーマス・アンダーソン研究本。原著刊行時から気になっていたので、あまりラグなく邦訳が出たことにまず驚いた。英語圏の映画本出版動向を調べていて、いつだって込み上げるのは「現役の作り手を扱ったものがこんなにあるのか」という驚きと嫉妬にほかならないが、期待を胸に読み始めると……当然ながら、内容に関してはピンキリなのだろうという事実に直面する。端的に言って、面白くない。まず、本書は作家論を目指したものではない。PTAのフィルモグラフィーを1作1作、調査を基に“解説”しようとする。しかしこの肝心の解説のヌルさたるや。著者が真面目なのはよくわかるし、PTAのファンなのも間違いないのだろうが、長ったらしいだけで、基本的には製作背景や発言や影響元や作品が得た評価などの補足情報をならべながら、コメントを加えつつ映画のストーリーをなぞっているに過ぎない。発見も驚きもない。それどころか、一時対象に関心を持って調べていた人間なら知らないことはそう多くないといってもいい。唯一の収穫は、終盤に付録としてついている関係者インタビューで、撮影監督エルスウィットの発言など、大いに笑ったが、読む前こそコーエン兄弟やフィンチャーについても一冊ずつ書物を著している旺盛さに感心し、興味を惹かれたこの著者の仕事を、いまはもう当分読まずに置きたい気分である。とはいえ、映画関連の翻訳書が(それも最近の)出る流れ自体は大いに歓迎したい。なかにはきっと面白いものもあるだろうから。(Y)

一冊丸ごとP・T・アンダーソンについて1人の著者が書く本で、現行の作家に対する書籍の作りとしては少ない形式といえるかもしれない。イラストやデザイン面が素晴らしく、分厚いパンフレットを読む楽しさのように、1人の監督の世界を堪能できるのは良い。オフショットがふんだんにあるのも素晴らしいが、テキストに添えられた図版の扱いには不満がある。あまり画質の良くない1枚の画像を見開き2ページに大きく印刷している箇所が多くあり、この質の画像をそのサイズで印刷する必要はあるのか?と疑問がわく。ひょっとすると、それに添えられている文章のほうが心許なく、画像のサイズに不満が浮かんでしまうのかもしれないが。

著者がP・T・Aのことが好きで、真摯に調べ作品を読み解こうとしているのは理解できるのだが、その真面目な姿勢が作品の読み解きの豊かさをかえって遮っているように思えた。本人が言った言葉、意図、あるいは私生活からもっと著者の読みときが離れる瞬間があっても良いと思うし、少なくとも私はそういった内容を期待していた。一冊の本を読み終えても、いまいち著者の人格が浮かび上がってこず、作家論的な書物としては凡庸な内容にとどまっていると思う。ただ、しつこいかもしれないがなにより図版の扱いがとにかく不満で、値段を鑑みた上でさらに不満な気持ちが増幅しているかもしれない。(M)

* * *

では、今回はここまで。

〈その他・雑記など〉欄は、更新が追いつくまでお休みです。

ここから先は

¥ 100

本文は全文無料公開ですが、もし「面白いな」「他もあるなら読むよ」と思っていただけた場合は、購入orサポートから投げ銭のつもりでご支援ください。怠け者がなけなしのモチベーションを維持する助けになります。いいねやコメントも大歓迎。反応あった題材を優先して書き進めていくので参考に…何卒