月例映画本読書録:2021年12月

2021年、ぼくとパートナーのM(山本麻)は「毎月、その月あるいは前月に刊行された映画本を5冊読む」ことに決めた。……ということで、毎月5冊最新の映画本を読んで、ぼく(=Y)とパートナーのMで短めな感想を書いて記録していくという企画の2021年12月分=第12回目である。

しかし、現在は2022年7月末だ。

情けないことこのうえない。昨年後半から、次第に滞りがちになったこの企画は、途絶したまま半年以上が経過してしまったのである。頸椎ヘルニアになったとか、かなり長いあいだ体調を崩していたとか言い訳は山ほどあるし、もうここまで後ろ倒しになってしまったのだから、潔く“現時点”の分から再び仕切り直そうかとも考えたのだが、いちおう毎月ちゃんと読んではいたので投げ出すのも後味が悪い。なので、周回遅れも甚だしいが、ひとまず無理のないペースで遅延分を更新していくことにした。「毎月ちゃんと読んではいた」と言いながらも、感想作業はほとんど未着手だったので、今さら書こうにも内容を覚えておらず、結果的にすべて再読を余儀なくされている。要は、そう易々と追いつくことはできそうにないわけだが、とはいえ、ひとつひとつ進めていけばいつかは辿り着くだろう。

企画開始の経緯などは初回である1回目に書いたので、未読の方はまずそちらをぜひ読んでみて欲しい。また、以後更新されていくの分も含めて、以下の”マガジン”機能で全てまとめておくつもりなので、こちらのページ↓を見ていただければ、常に”現状”の全ての回がみられるはず。

では、5冊をはじめよう(並びは刊行順/感想は読了順)。

今回は、2021年11月刊行のものor 12月刊行のものから。

・伊藤彰彦『最後の角川春樹』

毎日新聞出版/2021年11月19日発売/288頁/1,900円+税

頗る面白い角川春樹のインタビュー本。さほど角川に関心があるわけではないにも関わらず、読み始めるやいなや引き込まれてしまうのは、本書がインタビュアー伊藤彰彦を堪能する書でもあるからだ。「二年間、延べ四十時間にわたる取材」をまとめたとあるが、予め伊藤から当時の資料のコピーと質問内容を渡されているとはいえ、どんな話題にも仔細に答える角川の恐ろしいまでの記憶力──加えて、わざわざ「質問状にある書籍や映画を再読、再見した」という──も驚きだが、そんな返答に即座に切り返す伊藤の博覧強記/調査──話題は映画や文学のみならず、俳句や天皇制などあらゆる領域に拡がっていくが、どこまでもカバーする──の凄まじさ。映画要素は中盤以降に集中しているが、個人的には頭角を現し始める前、少年期のエピソードが印象的だった。鮮烈な夫婦喧嘩場面、再婚相手の登場……家庭不和で成熟せざるを得なかった少年の肖像。映画言及も面白い発言は多く、例えば「この映画で配収を最低十二億円は上げられなければ自刃しよう」という発言など、まさにイメージ通りではあるが、やはり魂消る。そのうえで難を逃れて「あれは実に痛いんだよね」とこぼすあたりはたまらない。本人がとにかく面白すぎる。(Y)

角川春樹がどんな人か、知っている人も知らない人も楽しめる濃密な1冊。角川自身の発言の面白さ、当時のエピソードの凄さは当然のことながら、著者・伊藤の下調べの的確さ、インタビューの運び自体の素晴らしさにも舌を巻く。“ワルと無垢が同居している”とも評される角川。読み進める前から分かっていたけれど、読んでみるととやっぱり、聞く分には面白いけれどそばにいたら厄介だろうな…という人物。発想の独特さもさることながら、それを実現するパワーが凄まじい。

角川映画の歴史を知ることができるだけでなく、彼の発想に基づく映画の宣伝方法がいかに現在の日本映画の宣伝の根幹となり、影響を与えているかが分かる。その手法がいかに画期的だったか、そしてそれが現在いかに形骸化しつつも踏襲されているのかも…。

また、周囲からは突飛であったり独創的と思われる人物にしばしばある事だが、彼の中には彼なりのルールがあることが興味深い。『野獣死すべし』で松田優作らがシナリオとは違う結末を撮影したことに激怒し、渋谷のガード下に呼び出そうとしたり。かと思えば相米慎二と2本目の映画を製作しなかったことに対し「薬師丸のことを“お前”と呼ぶんです。年下の女優に対して上から目線でものを言う相米を私は正直、好きではありませんでした。(中略)オフィシャルな場ではひとりのプロの女優としてきちんと遇し、(角川自身は)けっして呼び捨てにすることはしません」と語る。周囲からは理解できないことがあっても本人の中ではきっちり筋が通っている。その姿が人に深く信頼され、愛される場合もあるのだと、相米関連本を2冊読んだ後なので、どこか結びつけて考えてしまったり。(M)

・青木圭一郎『巨大映画館の記憶』

ワイズ出版/2021年11月25日発売/398頁/2,700円+税

客席数が1000席を超える“巨大映画館”。あまりに大きい数字なので具体的に想像しにくく、試しに「あそこは席数おおいな」と思いつく映画館の座席数を思いつく限り調べてみたが、やはり遠く及ばない。スクリーンサイズ自体は現在の映画館でも巨大映画館に匹敵する場所はあるが、それだけの席数を保有する広々とした空間、そこに集まった人が1つのスクリーンを見つめているという体験を想像すると、やはり全く異なる映画体験ができる時代だったといえる。もっぱら空いた映画館好きの私でも、そんな体験に胸が踊った。

歴史として、シネコンの隆盛とともに映画館の興行形態が大きく変わったことは知っている。けれどデジタルネイティブならぬシネコンネイティブ世代としては、それによって何が変わったか実感としては掴みにくい。本著のように「こんな映画館がこんなにあったんだ」ということをありありと突きつけられ、映画の需要において大きな変化だったことがようやく理解できたように思う。

本著は各映画館の上映作品をまとめつつ、著者自身がどんな映画をそこでみたか、内装の印象や思い出も記されており、想像の助けになる。面白かったのは、池袋東映に1度しか行ったことがないという記載のあと「何故観に行ったのかと言えば、少し前に池袋のデパートであったチャリティーサイン会で夏八木勲にサインをもらっていたからだ」といったエピソードが急に出てくる。どの映画館で何をみたか、については記録していたことが伺えるがこうしたエピソードはどうしてメモしていたのか。日記に細かく記していたのだろうか。どう記録していたのか気になって仕方がない。著者が撮った映画館の写真も出てきたり、当時から映画館に強く関心を持ち、記録を続けたからこそ書くことができた一冊、という点がなにより素晴らしいと思う。(M)

掲げられた「シネラマ」看板、上映作表示は“Michael Cimino's HEAVEN'S GATE”=『天国の門』──いまはなきテアトル東京の魅力的な外観写真を用いた表紙の素晴らしさに惹かれて、中身も見ずに購入を決めた……が、良くも悪くも予想以上に資料本。当時を過ごした者なら浸透度も変わってくるのかもしれないが、ひたすらデータ重視の巨大映画館記述は読み進めるのにかなり難儀した。そしてだからこそ、資料価値ある部分よりも愉しめたのは余談的に挟み込まれる著者の劇場体験描写のほう。劇場が大きくても2階席だとスクリーンまでの距離があり大画面に感じられなかったという思い出や、劇場前で怪しげな老紳士に「観るのだったら差し上げます」と『天地創造』の指定席券をもらった(が使わずに自腹で1階席を買って見た)経験など、とても印象深い。本書に限った話ではないが、映画本を読むにつけ「それにしてもよく覚えているなあ」と感心させられるけれど、映画はいつ/どこで/だれと……という鑑賞条件と紐付いて記憶されるというのは個人的経験に照らしても確かによくわかる。けれど私の場合、肝心の内容を忘れていて、環境のことばかり覚えていることも珍しくないので情けないかぎり。(Y)

・東龍三『フェイドアウト 日本に映画を持ち込んだ男、荒木和一』

幻戯書房/2021年11月26日発売/288頁/1,800円+税

ヴァイタスコープを日本に初めて持ち込んだ荒木和一の史実に基づいた評伝風・小説。シネマトグラフを持ち込み、初のスクリーン投影式上映を行った稲畑勝太郎に比べると取り上げられる機会が少ない荒木。そもそもヴィタスコープ自体が苦戦した…という側面も作用しているだろうが、個人的にもヴァイタスコープを持ち込んだということしか知らなかったため、22歳で初渡米、24歳の時に再度渡米しエジソンに直談判して機材を購入した、という事実にまず驚いた。本著は著者が想像や創作として書き進めた部分も多いようだが、やはり骨格となる事実の部分が魅力的。

本著における荒木は、貧しい家庭に生まれながらも勉学にがむしゃらに励み、その勢いのまま仕事に取り組み続けた人物として描写される。独学に近い方法で身につけた英語で、2度目の渡米時には”アポ無し突撃”な手段でエジソンと会話していると言えばその凄みが伝わるだろうか。

ただ、惹かれるのはその真っ直ぐさと表裏一体の無計画さが悪い結果をまねく点だったりもする。ヴァイタスコープがシネマトグラフの上映に遅れたのも、事情はあるにせよ荒木の計画不足な性格によるものだったり、何か気がかりなことがあると食が細ったりとストレスが体調に表れやすい人物として描写されていたり。愚直に目的を達成する人物として押し出し過ぎない、というのがフィクションとしての本著の美点だと思う。(M)

副題にもある通り、本書は「日本に映画を持ち込んだ男、荒木和一」についての書物であるが、帯の「映写機初輸入秘話」なる惹句を真に受けすぎてはいけない。というのも、「あとがき」へ辿り着くまで詳しくは明示されないのだが、あくまで本書は「評伝風小説」、すなわち少なからず“創作”が介入しているのだ。扉頁裏にも、申し訳程度に「事実に基づく創作」という一文が記されてはいるが、「あとがき」での種明かし──「どの部分が事実で、どの部分がイマジネーションを働かせて創作したのかを記しておきます」」──を読むと、その比重の多さに驚くことになるだろう。「秘話」を彩る味のある関係者=脇役の多くは「引き立て役として筆者が生み出した架空の人物」だし、残りの実在人物も「性格、和一との距離感、やりとりなどの情景は創作」で、「証言に基づいています」としている部分さえ「細部は想像によるもの」と良いわけがましく保険をかけている。最重要なテーマである、ライバルの稲葉勝太郎と、実は交友があったのだという部分など、読んでいて驚いたものだったが、それも「そうであってほしいという筆者の願望、理想像」。「とはいえ、可能なかぎり事実に沿って書いたつもり」と筆者はいうのだが、まさにものはいいようというか、開き直りの感がすさまじい。うんざりした。(Y)

・ダニエル・ハーバート『ビデオランド レンタルビデオともうひとつのアメリカ映画史』

作品社/2021年11月30日発売/384頁/3,400円+税

レンタルビデオ店という場所は自分が映画を好きになっていく過程において、極めて重要な場所であった。地方出身なのもあり、気軽に行けるミニシアターが近くになかった高校時代までの私にとって、古い作品・珍しい作品にまず出会えるのはレンタルビデオ(DVD)店だった。…そんな思い出をややノスタルジックに語りたくなるような、けれど映画にあまり関心のない人にはもはや忘れられつつある存在について細かく記された一冊だ。

文体はやや堅めだが、それに慣れると著者の熱意、思い入れがひしひしと伝わってくる。アメリカの実在店の歴史、店内の配置の記録など資料として貴重な内容だけでなく、レンタルビデオ店がいかに地域と結びつき、文化的な基盤を支えていたかを分析する。あるいは利用者層と地域に暮らす層の相関関係を分析したり…多面的で素晴らしい。

さらにレンタルビデオ店の変革、衰退についても分析しており、かつて地域の文化を熟成させる機能を果たしていた実在店舗に代わる存在についても考察する。MUBIなど自分に馴染みのあるサイト、ロッテントマトなど馴染みのないサイト、そのほか様々なサイトや商品が紹介されるのも刺激的だった。映画にまつわる文化史、あるいは映画の需要の歴史を追う書物として必読の一冊ではないだろうか。(M)

米国におけるレンタルビデオ文化史の研究書で、2021年の映画本で最も期待していた一冊。ただいざ読むと、レンタルビデオ通史を記述した第一部=第一章「長い物語」&第二章「実践的な分類」は、重要なのだと理解しつつも、予想以上に硬茹でで読み淀んだ。けれど、いや、だからこそ個人的には、特定のビデオ店や経営者に焦点が当たる第二部=第三章「ビデオ資本」&第四章「スモールタウン・アメリカのレンタルビデオ」、そして何より映画ガイド本の変遷を辿る第六章「選択に寄り添う──批評、アドヴァイス、メタデータ」を前のめりに堪能した。特に第六章は映画出版史の一端を描いた読み物として非常に興味深く、映画本に関心があるなら必読といっていい。また、苦労して読んだ没入し難い調査記述の数々も、あとから提示される瑞々しい実例によって活きてくる。

本書を読み終えてまず浮かんだのが「日本版が読みたい」という願望だが、きっといずれ近藤和都氏がものするにちがいない……なんの根拠もないが、信じて心待ちにしている。(Y)

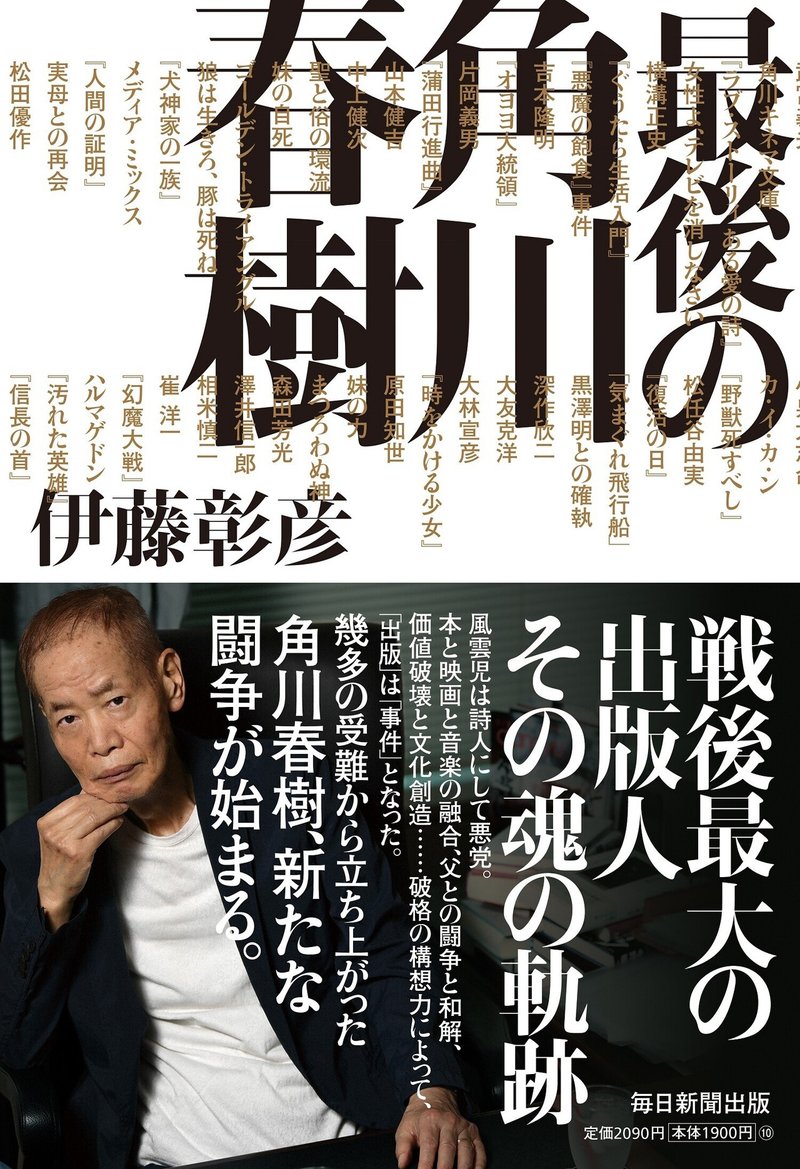

・リサ・カートライト『X線と映画 医療映画の視覚文化史』

青弓社/2021年12月24日発売/308頁/4,200円+税

本著はサブタイトルにもあるように”医療映画”について書かれた本だ。でも正直、医療映画と言われてもピンとこない。医療モノの映画のことを指すのではもちろんなく、医療科学が映画を活用した研究、実験のような取り組みを考察していく。最初はその区分すらピンと来ないのだが、次第に輪郭がつかめるようになるのが面白い。

1章では映画の歴史の背景に生理学がどのように関わっていたか、相互の文脈を交差させながら説明されている。自分も知っている映画━━例えばエディソンの『くしゃみをする男』━━が出てくれば、著者が論ずる点もグッと理解しやすくなるので、読みづらさを覚えた人も読み進めていくうちに、内容を掴める糸口が見つかると思う。また面白いことに近いタイミングで読んだ『映像が動き出すとき』のトム・ガニングの理論の引用、そして否定がある。近いことに関心を持ちながら、2人の立場は大きく異なる。

著者は「嫌悪反発のスリルに対してイメージの快楽を見出すような観客は、科学映画を使用した運動研究の観客である科学者ととても似ている」という。私自身はどうしても大衆映画の側からしか本著を読めないので、ややそちらに引き寄せて理解しすぎている点があるような気もするが、『感電処刑されるゾウ』のような残酷な見せ物的作品を観る当時の観客と科学者の好奇心・欲求が近しいということ。片方は娯楽で片方は研究と相反する目的でありながら、同じ時代に生きた人々が近い欲望を抱えており、同じように映像が同じようにそれを掻き立てる装置だったというのはとても興味深い。(M)

「訳者あとがき」でも触れられているが、本書の邦題『X線と映画』は第5章題から流用しての命名。原著の署名は“Screening the Body”で、すなわち「上映される身体」をめぐる、医療×視覚文化の研究書ということになる。“カノン”的な史観には見向きもされない作品群が織りなす、またひとつの映画史として興味深く読んだが、固茹での文体ゆえか、或いは医療関連記述ゆえか難儀したのも事実。特に面白かったのは、「第3章 神経学的まなざしの病因学」と「第5章 分解される身体──X線と映画」。とりわけ後者は、「X線殉教者の事例史」といえる中盤以降が圧巻で、初期のX線実験対象者の大半はとにかくばたばたと発熱、照射部分の水膨れや腫れを経て、死へ至るのだ。また被験者のみならず誰よりも機材の近くにいる技師も必然的に“副作用”の犠牲になってゆく。なかでもエディソンのX線研究助手クラレンス・ダリーの壮絶な末路はトラウマもの。X線透視装置の機能を確かめるため幾度となく自らの手を実験に用いたダリーは、早い段階で“副作用”に気づいたが実験を続け、一方の手が使い物にならなくなると、もう一方の手を使い始めたという。彼は、X線が誘発した癌のため、多くの部位を切断したのち、死亡した。(Y)

* * *

では、今回はここまで。

〈その他・雑記など〉欄は、更新が追いつくまでお休みです。

ここから先は

¥ 100

本文は全文無料公開ですが、もし「面白いな」「他もあるなら読むよ」と思っていただけた場合は、購入orサポートから投げ銭のつもりでご支援ください。怠け者がなけなしのモチベーションを維持する助けになります。いいねやコメントも大歓迎。反応あった題材を優先して書き進めていくので参考に…何卒