月例映画本読書録:2021年02月

今年、ぼくとパートナーのMは「毎月、その月あるいは前月に刊行された映画本を5冊読む」ことに決めた。

…ということで、毎月5冊最新の映画本を読んで、ぼく(=Y)とパートナーのMで短めな感想を書いて記録していくという企画の2021年2月分=第2回目である。企画開始の経緯などは初回である1回目に書いたので、未読の方はまずそちらをぜひ読んでみて欲しい──現状まだ2回だが、以後更新されていくの分も含めて、以下の”マガジン”機能で全てまとめておくつもりなので、こちらのページ↓を見ていただければ、常に”現状”の全ての回がみられるはず。

では、今月の5冊をはじめよう(並びは刊行順/感想は読了順)。今回は、1月刊行のものor 2月刊行のものから。

・ 近藤和都&森田のり子&大塚英志 編『牧野守 在野の映画学 戦時下・戦後映画人との対話』

太田出版/2021年1月19日発売/352頁/5,727円+税

(主に)牧野の行ったインタビューと、そのインタビューの背景解説やその資料価値・語られる内容の論考が交互に構成される一冊。インタビューの内容も充実しているし、論考も丁寧なのでとにかく勉強になるし、今後の研究に与える影響や資料価値も計り知れない重要な内容になっていると思う。

インタビュイーは亀井文夫ら監督だけでなく、プロデューサーやカメラマンといったスタッフや、当時映画にまつわる文筆もしていた他分野の専門家まで幅広い。個人的にはもともと厚木たかに関心があったので、内容が収録されているのが”マジ感謝”という感じ。また特に、他分野の専門家は不勉強ながら初めて知る方々ばかりだったが、昭和の批評家を追うだけではなかなかたどり着けなかった人の主張を知ることができたのは刺激的。そこからは当時の流行や批評の傾向も読み解け、またその部分についても丁寧に論考パートで記されている。とにかくこの論考パートが参考になるので、もっと分量があっても良いくらい面白い。

またインタビューの中では、東宝争議や第二次世界大戦中〜戦後にかけての”政治と映画”について多く語られており、その内容のスリリングさも楽しい。映画批評だけでなく、インタビューの資料価値についても再考させられた。(M)

本書は、在野の映画史家である牧野守が70年代から90年代にかけて行った映画人への未発表インタビューテープ201本の「一部」、9人分の音源を書き起こしたもの…だが、まず書いておきたいのは牧野や語り手9人のことをよく知らなくても大丈夫ということだ。編者らによる牧野へのインタビューを基にした序論が冒頭に配置されているほか、各インタビューの終わりに付されている編者による解題がどれも素晴らしく、対話部を読んでいるだけでは把握できなかった人物の来歴や関係、発言の仔細が丁寧に紐解かれていくため、ひとまず咀嚼しきれない箇所は気にしすぎず、同席しているつもりで流れに任せて読み進めていけば良い。対象の多くはプロキノ関係者であり、どれも面白い発言には事欠かないが、個人的に特に惹かれたのはそこから外れた二者、江藤文夫と波多野完治の章だった。もともと活字化を予定して敢行されたものではなく、あくまで”私的”な対話録音であるという性質上、必ずしも話題は効率化/整理されてはおらず、結論が明示されるわけでもない。しかし、牧野が文献復刻に尽力したように、こうした未発表の音声素材もまた「公共化」されることに大きな意義があると感じる。これ一冊に終わらず、以後も続刊されていくことを願いたい。(Y)

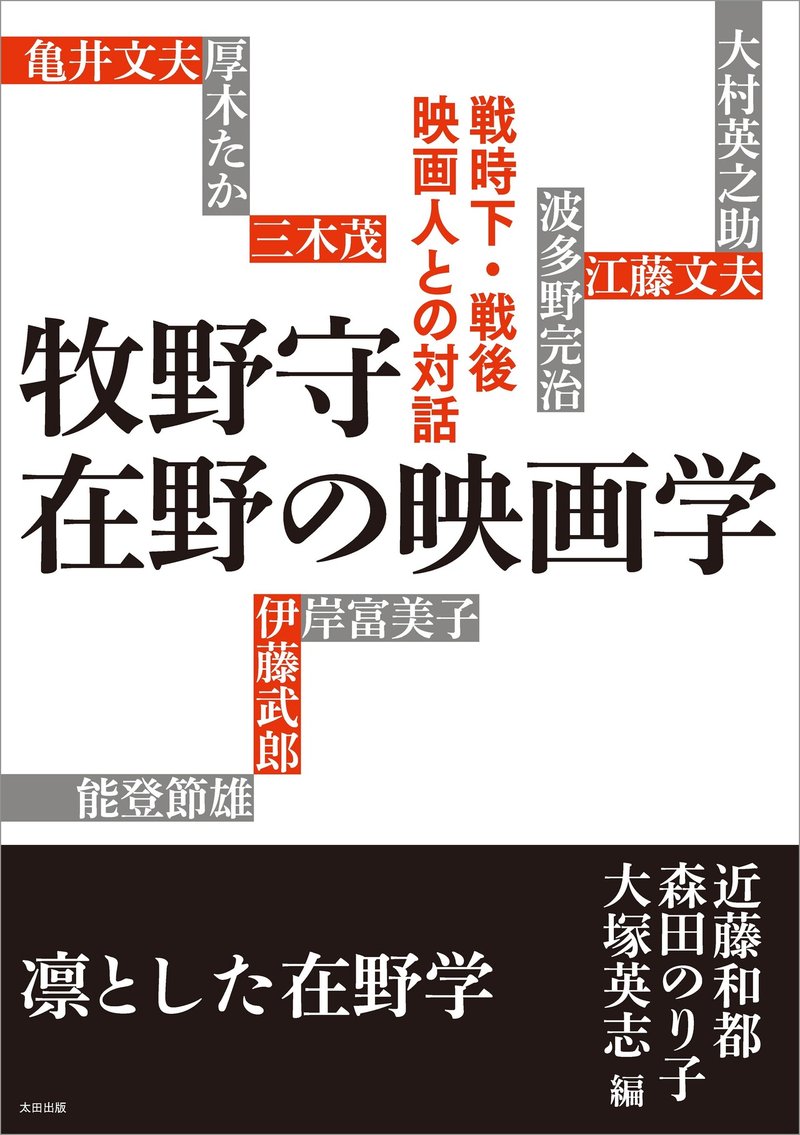

・ロッテン・トマト編集部『いとしの〈ロッテン〉映画たち』

竹書房/2021年1月21日発売/246頁/2,500円+税

元々は5冊の候補に入れていなかった1冊。各映画の紹介は面白いだろうが、今回の企画のために一気に読むのはつらいのではないかと(Y)に言っていた。しかしやっぱり面白いだろうし、こういう軽めの一冊もあっていいのではと(Y)が推し始め、まぁ表紙の「俺たちステップ・ブラザーズ-義兄弟-」も可愛いしいいか、と候補に入った。そしてその読む前の予想は概ね当たった。とても内容は面白いし、これをきっかけに見る映画もあるだろうが、がーっと読むには向かない。手元に置いておいて少しずつ読むことをお勧めしたい。

短い映画紹介の他にも著名な映画評論家の少し長めのエッセイも読める。「俺たちステップ・ブラザーズ-義兄弟-」のエッセイももちろんあるし、「マレフィセント」や「グレイテスト・ショーマン」など大作も取り上げられ、個人の思いを込めた読み応えのある内容になっている。どれもなんだかのびのびと書いている感じがして、読むのが楽しい。

個人的にロッテントマトに馴染みがないので、読み進めながら安直かもしれないが「やっぱり総意より、1人1人の意見を参考にするほうが良い映画に巡り合えるのでは」などと考えた。ロッテントマトの愛好者の本著の感想が知りたい。(M)

先月"カタめ"な本ばかりで苦労したので「この手の本も一冊あったら良かろう」と取り入れたが、結果は裏目に出た──この手の"ガイド本"は短期間で通読すべきものではない…という教訓が染み込む険しい読書体験だった。そもそもロッテントマトのパーセンテージというのは、点数ではなく最大公約数(好評)達成度を示すものでしかないのだから、作品選びの指標になどなるはずがないのだが、面白いのは、「ロッテン(※サイト内で不評を多く集めた"腐った"作品を指す)」…というエクスキューズをつけなければ、単に「知られているけどあまり見られていない良い映画のガイド」として通用しそうな作品選択に見えることである。また、本書で最も残念なのは、紹介される101本中16本が「著名批評家によるエッセイ」として執筆者名が示されるものの、そのほかは無署名記事であることだ。謝辞を読めば、それら85本分の無署名記事が「熱心な編集部員」の手によるものだということが判るが、書き手個々人の偏愛不評作をレビューするガイド本の"個人"名の多くが不明というのは失望というほかない。(Y)

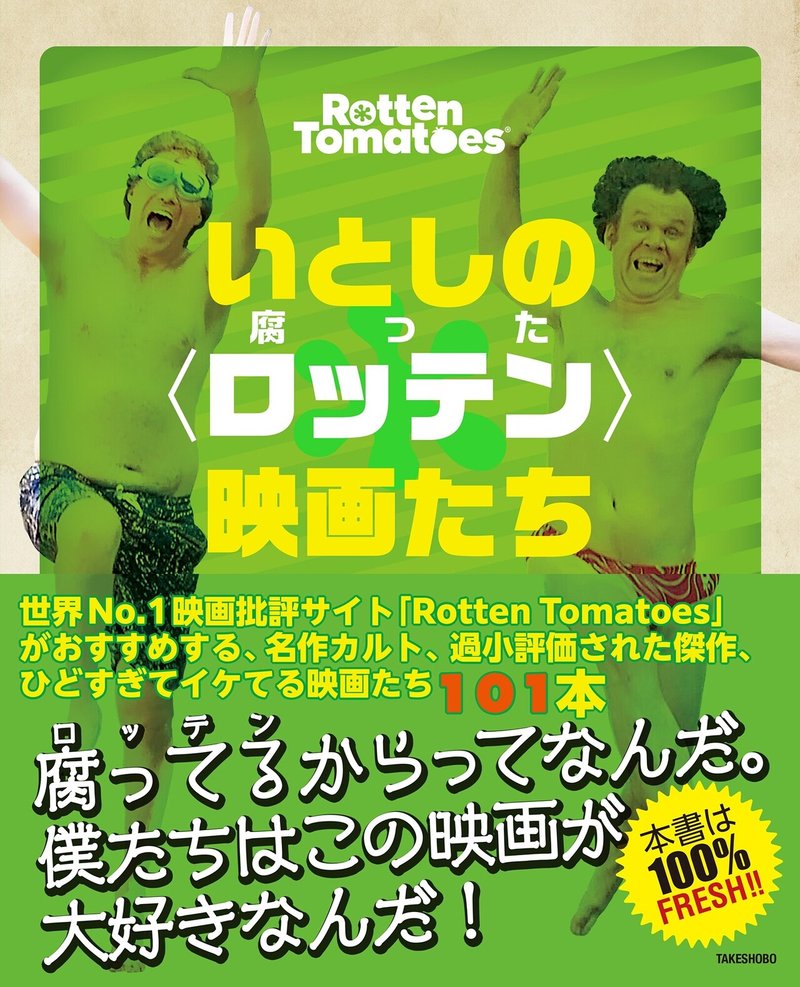

・トム・ショーン『ノーラン・ヴァリエーションズ クリストファー・ノーランの映画術』

玄光社/2021年1月29日発売/400頁/4,000円+税

『TENET』製作期間の合間で、断続的に行われたインタビューを基にしたノーラン研究書。良くも悪くも“公式”の赴きある一冊という印象。要は、ノーランに忠誠を誓った書き手による、きわめて忠実な本であるということだ。記述は正攻法でオーソドックス、手堅いものの毒はない。論は時系列で展開され、幼年期の出来事から監督になるまで、そして監督作品が順番に語られていく。本人の言葉を織り交ぜつつも、ひたすら公言された影響元や幼少期の体験と各監督作品とを愚直に──時に本人の否定までも無視しつつ過剰に──結び付けていくアプローチは、批評や分析、評伝…といった呼称よりも、むしろ心酔する熱狂的信奉者の意見と表現した方がしっくりくる。読んでいて特に興味深いのは、ノーラン自身も書き手のショーンも、全ての作品が優れた傑作だと揺るぎない確信を持っているかのような点。ノーランは、世評の高い作品の評価には口を挟まないが、“失敗作”として言及されることの少なくない作品には、穏やかに、しかし断固として「過小評価されていると思う」と言い置く。そしてショーンは、そんなノーランを、フリッツ・ラングやヒッチコックの後継者として恥ずかしげもなく位置付ける…正気か!? しかし何よりも一番印象的だったのは、ノーランと無関係なこの一文「(シドニー・)ルメットは8歳でカール・マルクスを読み」…驚愕である。(Y)

著者はノーランの本を作ろうとするだけあって、(あくまでも)私の中での“ステレオタイプな”ノーランファンの代表という感じで、そこが面白かった。ノーランの世界を極めてピュアな眼差しで見つめ、読み解こうとするのだ。

著者の思考を象徴していると思った箇所を1つだけ挙げる。それは著者とノーランの間で繰り広げられるある議論の顛末だ。「電話で誰かに左右の違いを説明するには?」というノーランの問いに著者は挑み「心臓に手を当ててくれ、と言う」という回答で盛り上がる。「確かに左にあるという刷り込みで…」とノーランも議論を楽しむが、私は「いや右胸心は?」と思った。そして読み進めると後日ノーランに右胸心を指摘され、著者は「一瞬、私はノーランを嫌いになった」と記している。

私は著者が右胸心を知らないことを指摘したいのではなく、まず人間の体が同じ作りになっているという信奉が象徴する視野の狭さ、想像力のなさに問題を感じた。少なくとも、なぜ調べようと思い至らないのか。そして、ノーランからの指摘に”冷たさ”を感じると書く著者と自分の思考の相入れなさに思いを馳せた。論を披露する快感が、このエピソードにも全編にも滲んでいると思う。(M)

・ヘンリー・ジェンキンズ『コンヴァージェンス・カルチャー:ファンとメディアがつくる参加型文化』

晶文社/2021年2月2日発売/556頁/3,700円+税

ファンダム研究を目にする機会が多い一方で、自分にはあまり知識がなかったので入門編として良いかと考え今月の1冊に加えた。個人的な話だが私はファン文化、あるいは共通の趣味を持つ人との交流に全くと言っていいほど興味がない。映画以外にもいくつかいわゆる”オタク”と呼ばれるような人が多数いるコンテンツの趣味があるが、どのジャンルにおいてもその興味が全くない。なので、本著でエピソードから分かるファン同士の交流の波及や、そのエネルギーには驚かされた。

本著の特徴と面白さは、コンテンツのジャンルを映画に絞っていない点にある。テレビコンテンツはもちろん政治にまつわるプロモーションも題材となり研究されている。コンテンツの垣根を問わず”コンバージェンス”について考察を進めており、そのことが読者の関心や思考に発展性を与えていると思う。

ただ正直にいうならば…とても個人的で恐縮だが…自分がファンダム文化に対して本当に、類を見ないくらい興味がないので楽しくは読めなかったです…。もともと興味がない内容であっても楽しく読み進められるものだが、今回は逆に自分と近いところにあり・ある意味まったく相入れない文化が対象だったので、飲み込みづらいところもあったのだと思う。(M)

「メディア論・ファンダム研究の名著」と帯にもある通り、厳密には”映画本”ではない。映画は、全7章中の2章で扱われるにすぎない。とはいえ、どちらも極めて示唆に富む内容ではある──第3章では『マトリックス』の続編映画/ゲーム/コミックなどの相互展開=トランスメディアのストーリテリングとその受容が、第4章では『スター・ウォーズ』の熱狂的ファンの手によるネット時代の「ファン・フィクション」の拡がりと”創造神”ルーカス側の関係性の変遷が考察されていく。しかし、これらの”実例”は頗る面白いのだが、正直なところしんどい読書であったことを告白せねばならない。本書を面白く読み通せるか否かのキモは、題名にもなっている最重要概念”コンヴァージェンス”の捉え難さを克服できるかにかかっている。イントロダクションでは、この概念が如何なるものかが長々と説明されるのだが、如何せん掴みどころがなく容易には入ってこない…ここが鬼門である。よって、真面目な本だからといって真面目に通読を目指すことはあえて薦めない。潔く、イントロは無視!ないし流し読み程度に留めておき、以後の各章も関心分野に近いものから拾い読みしていくのがベストである。イントロがチンプンカンプン──ぼくのこと──でも、ちゃんと実例を読み進めていけば、出来事から類推して段々と判ってくる。嫌気が差さないように、苦手意識が芽生えないように、モチベーションを維持していくことが大切だ。”通読”を決意して四苦八苦しながら読み通した私が言うのだから間違いない。(Y)

・ヴォーン・スクリブナー『[図説]人魚の文化史』

原書房/2021年2月20日発売/320頁/3,200円+税

先に断っておくと、この本はあまり映画に関しての記述が多い本ではない。しかし人魚が出てくる映画について書かれた本を今まで読んだ記憶はなく、とても興味を惹かれ、候補に入れた。

本著は人魚の起源から、見せ物、そして現代のエンターテイメントにおける表象までをまとめている。表紙も可愛らしいが、中のページも画像が多く、ページやレイアウトも工夫されていて読むのが楽しい。

前半部は特に彫刻や絵画から人魚がどのような存在であったかや、宗教でどのように利用されたかを丁寧に取り上げており、若桑みどりの『イメージの歴史』のような楽しみ方ができる 。

面白かったのはキリスト教がマーメイドの図像を“女性らしさ”を貶めるのに利用していた一方で、1900年代には女性の性的魅力のアイコン的に流行した変遷について。嫌悪を煽る象徴としての存在から、偶像崇拝のアイコンになる流れ…よく見るやつだ!お決まりのパターンだ!となること間違いなし。

さらに現代における人魚のハイブリット性の受容の新たな潮流についても書かれており、気付きや新たな視点を与えてくれる一冊だと思う。(M)

人魚伝説の起源から浸透、真偽論争からブームメント失速までを追いかける一冊。今月は厳密には"映画本"──書店映画棚にあるような──ではない書物からも課題本を選ぼうと志向していて、その枠で。映画への言及は全六章中「[第五章]──現代のマーメイド」部のみだが、そこで綴られる1908〜24年に幾度も映画でマーメイド役を演じ人気を博した元水泳選手の女優アネット・ケラーマンの記述は必読。人魚役で確固たる地位を築いたケラーマンは、のちに銀幕でヌードを披露した初の女優になり、人魚題材短編映画の監督を務め、自身の映画スタジオを設立し、ヴォードヴィルの舞台で男装で出演した…時代を考えると異例なのは言うまでもない。加えて第六章の後半では、お馴染みの"人魚映画"『スプラッシュ』や『リトル・マーメイド』も当然俎上に載せられる。また、直接映画への言及こそないものの、第四章では興行師P・T・バーナムの偽人魚標本展示騒動が描かれ、柳下毅一郎の名著『興行師たちの映画史』と緩やかに繋がりもする。必ずしも"映画本"比重は大きくないが、何より本題の人魚伝承の推移が面白いのでお勧めできる。(Y)

* * *

〈その他・雑記など〉

あゝ2月…たった2日とはいえ、少ないのは厳しかった。正直いま振り返ってみると、いずれの本も焦りながら急ぎ足で読んでいた感がある。けれど『牧野守 在野の映画学』は早くも今年のベスト候補といっていい収穫で、幸先の良さには嬉しくなる。課題の他に読んだ本では、ハービー・ピーカー『アメリカン・スプレンダー』が本当に素晴らしかった。全てのあらゆる収集癖の持ち主、ジリ貧を堪えつつ毎日仕事で日銭を稼ぎなんとか趣味を維持している人たちに読んで欲しい…お金がないと本当に荒むばかり。1月の記事はかなり反響があって、本当に嬉しかった。読んでくださった皆様、ありがとうございます。初回だけでなく、継続して関心を示していただけると、意欲減退に歯止めがかかって続行の助けになりますので、今後とも何卒。(Y)

今月はちょこちょこ本を読んでいたが、ここで紹介したいほど面白い本には巡り合わなかった。強いて言うなら『JR上野駅公園口』の原武史の解説は読み応えがあった。(M)

では今回はここまで。

次回は3月31日更新予定です。

ここから先は

¥ 100

本文は全文無料公開ですが、もし「面白いな」「他もあるなら読むよ」と思っていただけた場合は、購入orサポートから投げ銭のつもりでご支援ください。怠け者がなけなしのモチベーションを維持する助けになります。いいねやコメントも大歓迎。反応あった題材を優先して書き進めていくので参考に…何卒