『餓鬼が笑う』平波亘監督インタビュー🎤

こんにちは!映画チア部大阪支部の(なつめ)です。

テストとレポートをちゃんと終わらせれば、いつなんの映画をいくら観てもいい春休みが来るよ!と自分を鼓舞しながら過ごしている最近です…。

突然ですが、言語化はできない懐かしさを感じるものやこと、瞬間はありますか?

いつか夢に見たような気がしたり、すれ違いざまにした香りからいつかの誰かを思い出したり。

記憶の装置としての映画も、時にそんな感覚を連れてくることがあります。

記憶や思い出とともに時空の渦に飲まれ、不思議な時間を体感する。そんなふうに壮大でいて、どこか懐かしさを感じて泣きたくなるのに、笑えてくる。

今回インタビューさせていただいた平波亘監督最新作『餓鬼が笑う』は、きっとそんな映画です。

2月4日(土)からシネ・ヌーヴォにて公開!ぜひインタビューを読んで劇場にお越しください🎞

(聞き手:なつめ、さや)

チア部:本作の企画・原案の大江戸康さんという古美術商の方から、脚本の大元となる話を読んでみてほしいと打診されたことからこの映画製作は始まったと知りました。初めて読んだ時の印象はどうでしたか?

平波監督:一言で言えば、「なんじゃこりゃ」でした。大江戸さんが若い頃、主人公の(大貫)大みたいに路上でガラクタみたいなものを売ったり山奥の競りの市場に参加したり、そういう経験が基になっている話でした。とにかく荒唐無稽でハチャメチャが過ぎるというか。この映画のストーリーラインとなる、骨董屋を目指す主人公が地獄を巡るという発想はあったんですけど、そこの展開の破天荒っぷりがとにかく「なんじゃこりゃ」で。

とにかく自由だったんですよね。自分もこれまで助監督をやってきたり、自分でも映画を撮ってきたりして、でもこんな脚本は読んだことがなかった。話の展開自体もそうだし、文体も小説みたいだったし、予算についても全く考えてないんだろうな、みたいな話でした。大江戸さんからもらった最初の話で映画を作ったら、多分10億近くかかるんじゃないかな?ってぐらい。

ただ、話を読ませてもらったのは2020年4月、初めて緊急事態宣言が出た頃で、世の中全体がこれからどうなっていくんだろうというような頃でした。そんなタイミングで読んで、逆に自分の中ですごく刺激を受けました。最初の「なんじゃこりゃ」が、刺激に変わった。普段映画の製作をしていると、どうしても予算とかいろんな制約に応じた発想になりがちなんですけど、そういうことを全く考えていないものに触れて、すごく可能性を感じたんですね。

監督してくれないかと打診されて、もちろんやらせてもらいたいんですけど、自分なりにこの話を脱構築したいというお願いはしました。当時の世の中の閉塞的なムードから這い上がっていく物語にできるんじゃないかと思いました。

チア部:大江戸さんのお仕事や過去の経験が基にあって、主人公の大の骨董品屋という設定や山奥での競りのシーンなどが生まれたんですね。この映画を作るにあたって、実際に競りを見学したり体験したりされたんですか?

平波監督:撮影前に、実際に骨董屋の方たちが集まる競りの市場に取材兼見学に行きました。そのときに僕が感じたことは、主人公の大が競りのシーンで感じていることにすごく近いなと思います。実際に主演の田中俊介さんにも競りの市場に見学に行ってもらった際に「すげぇ」って口にしたらしいんですけど。自分が見たことがない世界、おじさんたちが普段着で集まってものすごいお金が飛び交っている世界。知ってはいたけど本当にあるんだ、みたいな。取材とか見学はできたんですけど、撮影とか記録は禁止されていたので、できるだけ目に焼き付けようとしました。

それから、大江戸さんがあの競りのシーンを日本映画で最高のものにしたいと言ってくださって、競りの場にいる30~40人のうち8割くらいの出演者として本職の方に声をかけてくださって、扱っている古美術品も本物の品物をめちゃくちゃ集めてくれました。

チア部:実際の競りもあんな山奥であるんですか?

平波監督:あそこまで山奥に行くことはそうそうないと思うんですけどね。その後の展開もあったので、この映画では山奥のお寺をお借りして撮影しました。ある程度リアリティは持ちつつ、映画的な舞台となるように骨董屋の方たち総出で飾ってもらって、映画的な演出も多少はしました。

チア部:現実の世界と、別世界(あの世)の違いの表し方や、全くつながりのない2つのシーンのショットがパッと切り替わる演出が印象に残りました。このアイデアはどのようにして生まれたのですか?

平波監督:「この世」と「あの世」の表現については、脚本を書く初期からどうしようかなと思ってはいたんですよね。元々大江戸さんが書いた本では「夜の山を彷徨う」ということだったんですけど、夜の山で撮影するって照明とかも含めてこの予算規模でやるにはちょっとカロリーが高すぎるというか現実的ではないなと思っていました。

逆転の発想ですけど映像表現しつつ、「この世」と「あの世」かもしれないし、「あの世」との境界線かもしれないぐらいの見え方っていうのをカメラマンと模索しました。あらかじめ入っているカメラのフィルターを抜いて撮影するという手法で、それはカメラマンのアイデアでした。やりすぎるとチープになるなっていう恐れもあったので、良い感じのところのさじ加減で表現ができたのかなと。あとはCGも少々使いつつ、という感じです。

カットの切り替わりについては、「この世」なのか「あの世」なのかわからないところを巡っているところと、(及川)佳奈が病室で絵を描かれているところが交互になっているんですけど、そこで双方が映像的に絡み合うかどうかっていうのは編集でやってみないとわからなかったです。でも大にしろ佳奈にしろ、2人とも極限状況に置かれて追い詰められている精神状態ではあったので、その辺はリンクしていくんじゃないかなと思っていました。だから意外とそこはうまくいったと思います。

チア部:編集作業で工夫されたんですね。

平波監督:そうですね。

チア部:登場人物のクロースアップショットがとても印象的で、特に佳奈の目のクロースアップの映像に惹き込まれたのですが、映像美についての監督のこだわりがあればお伺いしたいです。

平波監督:カメラマンの伊集(守忠)くんとは20年くらいの付き合いで、引いたところから急に寄るというような緩急のバランスは僕とカメラマンの間であまり齟齬がありませんでした。

今回、クロースアップは自分の中でも意識して多かったように思います。それは、大にしろ佳奈にしろ正体不明のものに追い詰められているというシチュエーションが多くて、特に顕著なのは、佳奈が病室で(高島)野十郎という画家に絵を描かれているところ。あのシーンを撮影する時って、人物を真正面から捉えているから役者はカメラを見るしかないんですよ(笑)。役者さんとしては非常にやりづらい撮影方法ではあると思うんですけど、それが映像演出だと思ってるし、そこで目の前にいるのが相手じゃなくてカメラだったとしてもお芝居できるのが映像芝居だと思ってるし。スタッフにしろ役者にしろ、みんながそのカットの狙いを共有できているからこそ成立したのかなと思っています。

チア部:映画が章立ての構成になっていることで、観ているときに小説を読んでいるかのような感覚になり、映像に映し出されていることのその奥にある深い意味を考えながら見ていました。その効果を助長したのが各章につけられたタイトルだと思うのですが、このタイトルはどのように考えられたのですか?

平波監督:チャプター形式みたいなのは自分の過去の作品でも何度かやっています。そうすることで、おっしゃる通り小説を読んでいるような感覚になって、かつ観ている人と物語との距離がある程度生まれてしまうことだと思っていて。それが良いか悪いかっていうと僕もまだ模索中ではあるんですけど。客観的に物語を観ることができるっていうのはすごく良いことだけど、ただそれが没入感を削いでしまうっていう危険性を孕んでいるとも思っていて…。この映画の展開はもともと読みやすいものではないと思うんですけど(笑)、お客さんがある程度展開を咀嚼できることは必要だなと思ったので、チャプター形式にして良かったなと思っています。

チャプター形式にしようと思ってタイトルを付けたのは編集の時でした。大の置かれている状況ごとに章で区切っていったんですけど、割と示唆的なタイトルで、かつ文学性もあるようにしました。大のナレーションが割と文学ぶっているじゃないですか(笑)。そこに近いテンションにはしようと思っていて。最初が「記憶を売る男」。次の「バッタの旅」というのは自分でもよく思いついたなと思います。その前の展開で「バッタ屋」っていう言葉が出てきているから。

2人とも若いから「バッタ屋」っていう言葉を聞いてもピンとこないことあるんじゃないですか?

チア部:「バッタもん」とか言いますよね?

平波監督:そう、多分そっちに近い。だけどそういう何となくのニュアンスでの理解なので、次の章のタイトルにすることでちょっと補完できたら良いなと思いました。映画全体のトーンに合わせつつ、結構ノリで決めましたね。

日本語タイトルの下に英語タイトルがあるんですけど、あれは別に副題とかじゃなくて、日本語と英語が必ずしもつながっているわけではないんです。第1章だと「記憶を売る男」の下に”The man who sold the world”という英語タイトルがついていますが、それは実はデヴィット・ボウイの名曲のタイトルから拝借しています。「バッタの旅」は”Magical mystery tour”っていうビートルズのアルバムタイトルから拝借しています。

それは、僕がすごく音楽が好きだっていうのと、日本語タイトルと英語タイトルが必ずしも同じである必要はないというのがあります。あとは、この物語の多面的な解釈を無意識のうちに促すようにしたのかもしれないですね。物語やキャラクターも、一つの側面だけじゃないと思っていて、どこから見るかによって見え方って変わってくると思うので。海外の映画とかでも原題と日本語のタイトルって全く違うものってあるじゃないですか。それと似たようなものだと思います(笑)。

チア部(なつめ):私も観ている時、直訳じゃないから何か意味があるのかと思っていました。

チア部:映画の中で「懐かしい香りがする」という台詞が印象的でした。監督ご自身にとって懐かしい香りや匂い、また映画製作の中で思い起こされた過去の記憶はありますか?

平波監督:「記憶」とか「ノスタルジー」という要素は、骨董屋の主人公の物語というところで僕の中で自然と生まれたものでした。香りや匂いという感覚は人間の中で一番記憶と結びつくんじゃないかなと思ったので、ああいう台詞を書きました。

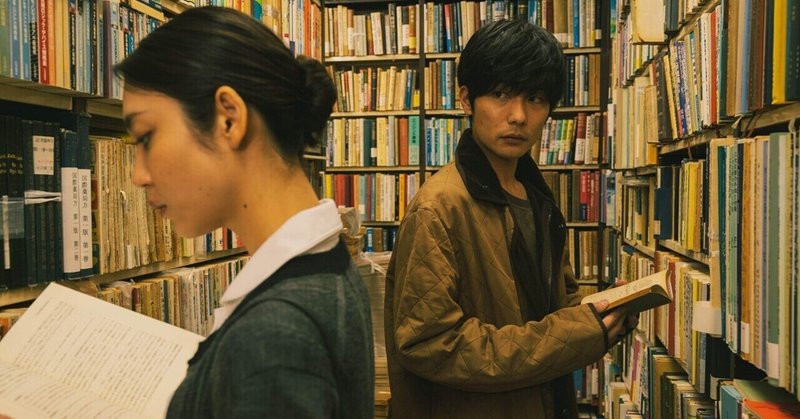

大と佳奈が最初に出会う古本屋ってやっぱり古い紙が集まった独特な香りがすると思うんですけど、僕の中でもそういう香りが懐かしさに近いですかね。誰が読んだかもわからないような本が集まっている、記憶の巣窟のような。新品ではないものだからこその落ち着く感じというか。言葉にはできないんですけど、感覚として、映画を観ている人の頼りになればいいなと思いました。

チア部:大の部屋にも、いつの時代のものなんだろう?みたいなものがたくさん置かれていましたよね。映画自体も、現代ではない時代設定で描かれていましたが、時代設定について聞かせてください。

平波監督:大江戸さんにもらった話自体が1990年代くらいの時代設定で、それは大江戸さんの実体験の頃だったと思います。

今回映画を作るにあたっては、スタッフ側の共通認識として、劇中の年代を2000年くらいに設定しました。現代ではないからこそ成立してるシーンも本作には多々ありまして、例えば、スマホとかの連絡ツールが一切登場しないんです。大と佳奈2人のやりとりも、スマホがあれば一発で解決してしまうことだと思うんですけど、それはこの物語の中では不要な要素だなと思いまして。あとは、ビジュアル的なこだわりもすごくありました。病院で働いている看護師の衣装にしろ、大に酷いことをする婦警さんの衣装にしろ、前時代のものですよね。注意して観てもらうと、出てくるお金も古いものなんです。記憶を扱う、ノスタルジーを感じる物語としては良いのかなと思って、そういう時代設定にしました。

チア部:主演のお二人はどういう経緯でキャスティングされたんですか?

平波監督:田中俊介さんは、僕が助監督をしていた以前の作品で出会いました。当時彼は名古屋のBOYS AND MENに所属していたんですが、映画俳優になりたいという意思がすごく強かった。もちろんアイドル活動に対してプロ意識で臨んでいたと思うんですけど、そんな、必ずしも現状に満足していないハングリーさと、ナイーブさ、それからなんと言っても映画が本当に好きで、映画のためなら何でもするという姿勢の3つが、今回の主人公と重なりました。前の事務所を辞めて新しい事務所に入ったタイミングでもあったので、彼が主演の映画を撮りたいと僕自身も強く思いました。声をかけたら速攻でやると言ってくれました。「ひたすらもみくちゃになる映画だけど大丈夫?」って言ったら「大丈夫です!」って(笑)。

山谷花純さんは、オーディションで選ばせてもらって、今回初めてご一緒しました。映画を観てもらったらわかるようにすごく印象的な目をされているし、物語の解釈が面白いなと感じました。感覚で人と人がつながるということ、雑な言い方をすると「この人にはそんなに説明しなくてもやってくれるな」という感覚というものがあるのですが、山谷さんとならそうなれそうだなという予感がすごくしました。もちろんわからないところはディスカッションしつつ。

チア部:ここからは、監督ご自身のことについてお伺いします。

学生時代に観て影響を受けている作品はありますか?

平波監督:学生時代は、一番映画を観ていた頃ですからね。映画を好きになったのは高校生の頃だったんですけど、大学生になって1人暮らしを初めて、本当に毎日観てました。今だったら配信とかあると思うんですけど、当時はレンタルビデオ屋に通い詰めてました。でもお金をそんなに持ってるわけじゃなかったので、レンタル屋でバイトしてただで借りたりもしてましたね。

影響を受けた映画というと、(鴨志田)国男役の萩原聖人さんが出演されている黒沢清監督の『CURE キュア』(1997)。大学1年生の頃に映画館で観たんですけど、「映画って何なんだ?」って思いました。当時も3回くらい映画館で観て、今もよく見返す、多分人生で一番観た映画だと思います。

チア部:学生におすすめの映画はありますか?

平波監督:人それぞれだからな~。逆にどんな映画を観ますか?去年いちばん良かった映画は?

チア部(なつめ):去年大好きだったのは、『ミューズは溺れない』(2021)です!

平波監督:僕まだ観れてないんですよ。上原実矩さんが出演されている映画ですよね。

チア部(さや):ミニシアターで観て衝撃だったのは、『セイント・フランシス』(2019)です。

平波監督:ああ~、僕それも観れてなくて。評判良いですよね。

去年だと、『わたしは最悪。』(2021)は衝撃でしたね。これだけ豊かに人間を描けるのかと。

若い時はみんなで家に集まってホラー映画を観て、わーきゃー言うのが楽しいんじゃないですか?トビー・フーパー監督の『悪魔のいけにえ』(1974)とか、観てみてください。

チア部:怖いですか?

平波監督:みんなで観たら怖くないです(笑)。

チア部:じゃあみんなで観てみます!!

それでは最後に、シネ・ヌーヴォで『餓鬼が笑う』をご覧になるお客さんにメッセージをお願いします。

平波監督:僕は、映画に限らずあらゆる表現が、希望であり絶望の映し鏡であると思っていています。特にこんなご時世で、「どうやって表現を続けていけば良いのか」とか「どうやって生きていけば良いのか」とか「いつまでこの状況が続くんだ」みたいなことは誰もが抱えていると思います。そんな中この映画を観た人に、少しでも希望や謎の爽快感を持ってほしいし、「映画ってこんなにでたらめで、だけど自由で、これはこれでありじゃん!」と思ってほしいし、映画の可能性を感じてほしいです。

骨董屋を志す青年が、運命の女性と恋に落ちて地獄に落ちる、めちゃくちゃ変な青春(?)映画。ただただ楽しんでもらえたらなと思います。そしてそれが生きる活力につながれば良いなと思っています。

『餓鬼が笑う』

監督・脚本・編集:平波亘

出演:田中俊介、山谷花純、片岡礼子、柳英里紗、川瀬陽太、川上なな実、田中泯、萩原聖人、二ノ宮隆太郎、永井秀樹

原案:大江戸康

撮影:伊集守忠/照明:大久保礼司/録音:松野泉/整音:松野泉/美術:中村哲太郎/音楽:松野泉/主題歌:eastern youth

2021年/日本/105分

©️OOEDO FILMS

2月3日(金)より京都みなみ会館、2月4日(土)よりシネ・ヌーヴォ、元町映画館にて公開!

また、2月4日(土)にはシネ・ヌーヴォ、元町映画館で、2月5日(日)には京都みなみ会館で平波亘監督の舞台挨拶が予定されています!この機会に是非お越しください☺️

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?