映画『箱男』 箱男やってみたくなる怪作

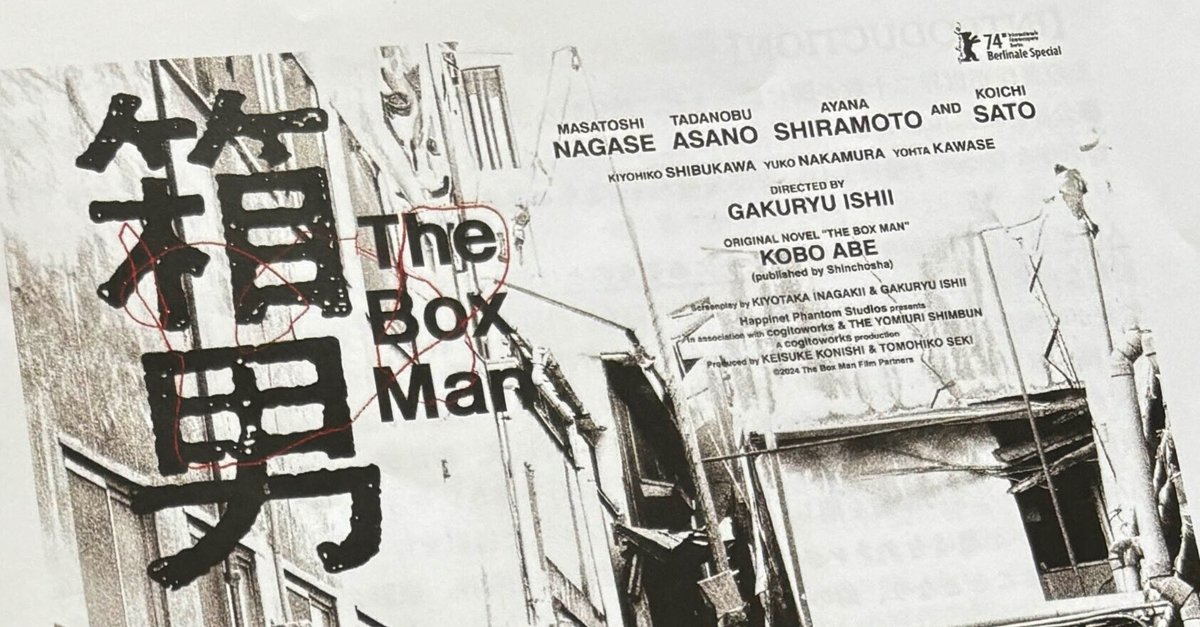

安部公房生誕100年という節目に、石井岳龍監督が執念で仕上げた映画『箱男』が公開される。97年に制作中止の報を知って落胆した僕みたいな人間にも、安部公房を最近知ったという世代にも、なんなら安部公房も『箱男』もぜんぜん知らないという人にこそ観てもらいたい。箱をかぶった人間同士が、箱をかぶってるくせに欲望とかいろいろ剥き出しの攻防戦をくりひろげる、他に類を見ない作品です。

映画『箱男』は2024年8月23日(金)から公開です。

『箱男』あらすじ

縦・横1m、高さ1.5mの段ボール箱をかぶり、都市に紛れて生きる存在。それが箱男。

永瀬正敏演じる「わたし」が自宅の庭に現れた箱男を追い出そうとした結果、箱だけが庭に残されてしまう。それをかぶってみたところ、箱の内で生きるすばらしさに気づいた「わたし」は、自身が箱男となってしまい、そのまま自宅を離れ、箱に籠もったまま路上で暮らすようになる。

一方、佐藤浩市演じる「軍医」の命で箱男について調べている「贋医者」(浅野忠信)もまた、次第に箱男になりたい気持ちを膨らませていき、病院で働く葉子(白本彩奈)を使って「わたし」との交渉を試みる。その箱を譲ってくれないか、と。

あらすじをわかりやすく書くならば、三人の男が「箱男」の座を奪い合う、ということになる。しかしどうしてそんなに「箱男」にこだわるのかといえば、ここが難しいところ。

ひとつには「見る・見られる」関係の主従逆転がある。箱男の箱には覗き窓が設けられていて、そこから好きなだけ都市生活者たちを覗き見する。人々は箱男に気づいたとしても見ないふり、そこにいないふりを決め込む。すると箱男は精神的優位に立つ。おまえらが(箱を)見ているつもりかもしれないが、実際に見ているのはこちらなのだ。そんな理屈が成立する。(する? という疑問符がつくだろうけれど、箱男視点では普通に成立する)

覗き窓を介して社会とつながることは匿名性の獲得を意味してもいる。また、映画内では箱男が自身の言葉を書きつけているノートが重要なアイテムとして登場し、「書く」という行為こそが箱男を箱男たらしめている、といった台詞も出てくる。

と、映画を思い返しながらあらすじを書いてみたものの、難しいことは一旦おいて、「箱男の座を奪い合う物語」として楽しめばいいんじゃないか、というのが率直な感想。

安直だけれど、劇場という「箱の中」で鑑賞するのが最適です。

映画制作の経緯

映画『箱男』は1997年に制作されるはずだった。そのあたりの経緯は公式サイトなどにも紹介されている。石井聰亙監督(いまは石井岳龍を名乗られている)が原作者の安部公房から直に許諾を得ての映画化で、安部公房からは「娯楽にしてほしい」という注文があったそう(安部公房は1993年に他界)。

永瀬正敏、佐藤浩市の2名は97年の作品にも主要キャストとして参加しており、ドイツに大掛かりなセットを組んでの撮影が行われるはずだったが、クランクイン前日に資金的な問題で撮影が頓挫した。

ちなみに僕は安部公房が大好きで、97年の映画についてもすごく楽しみにしていたから、頓挫のニュースを知ったときには、一ファンとして落胆した。

その後、『箱男』の映画化権が海外に移ってしまうといったこともあったそうだが、最終的な制作には至らず、再び石井監督が映画化に取り組んで今回の実現に至った。奇しくも、というか、そこを目指してのことではあったろうけれど、2024年は安部公房生誕100年という節目である。

ゆえに、奇跡の映画化、ではなく、執念の映画化、と言うべき作品なのだ。

俺も箱男やりたい

映画『箱男』を鑑賞した感想として、もっとも強いのは、こんなに滑稽なのか、というものだった。

そりゃあ、箱をかぶった人の生活を映しているのだから、傍目には滑稽だろう。映像で見ると、その滑稽さが際立つ。音の使い方もコメディっぽくて、箱男が動く場面で重く騒音めいた音が鳴っていたかと思うと、唐突に鳴り止んだりする。「よっしゃ、やったるでー!」という威勢の良さに突然ブレーキがかかる感じ。まるで箱男が自分で興奮を保つために脳内で鳴らしている音を聞かされているようだ。

まともな人間がぜんぜん出てこない、というのも滑稽さの一因で、みんな見事に話が通じなさそうで、おもしろい。箱をかぶっていなくたって、自分の考えに取り憑かれた人間は思考形態がすでに箱男なのだよ。特に贋医者。箱をかぶっていないのが不思議に思えてくるほどで、「はやく箱かぶっちゃえよ」と何度も思った。

それから、見ているうちに箱男が愛おしくなった。ちょこまかと動く箱がかわいく見えてくる。

「わたし」が入っているときの箱男は、「ワッペン乞食」なる男に狙われていて、襲撃されたりもする。箱をかぶったまま走って逃げたり、反撃したりするのだけど、その動作がいちいち機敏で、あー、こりゃ誰もが箱男になれるわけじゃない、訓練必要だな、と感心した。

映画中盤で「贋医者」が箱男の箱とそっくりの箱を自作して(ベースとなる段ボール箱はちゃんと同じ品に使われていたものを用意して、古びた加工とか「天地無用」のシールの位置とかを真似した)、それをかぶる。そして箱男と箱男が向き合い、そこから箱男VS箱男のアクションシーンが始まる。驚いたことに、贋医者の箱男も機敏。すっ、さっ、ばっ、すぱっ、だーん、みたいな感じで動く。なんならショットガンを撃ちもするし階段落ちも披露する。箱アクション!

自分も練習すればこんなに機敏に箱男できるんだろうか、と、つい考えてしまった。するともう駄目。かぶってみたさが急上昇。アトラクションで子供が「パパ、つぎあれ乗りたーい」と言うのと似たテンションで「箱男やりたーい」気持ちが盛り上がった。

ふざけた感想ばかり書いているようだけれど、本当の感想で、鑑賞しているあいだ「この楽しみ方でいいのか」と自分でも不安になった。でも鑑賞後、監督が安部公房に「娯楽」と言われた話を読んで、ちょっと安心した。

予告編でも箱アクションをちょっと見ることができるので、それで「おもしろそう」と感じた方は、その直感を信じたほうがいい。

予言はまだ有効

この文章を書く前には、映画と原作の比較はしないでおこうと思っていた。原作は1973年発表で、読まずに映画を観るという人も多いだろうし、原作の実写化ということではないだろうと予想してもいたからだ。しかし意外にも原作に沿った部分が多く、いわゆる実写化という捉え方でもすんなり受け止められる気がした。

というわけで、原作との関係も含め、考えたことを記しておきたい。

先に書いたとおり、原作は1973年の発表で、実に半世紀が過ぎている。もとの映画化の計画が安部公房の存命時から進んでいたことを思うと、当時は原作発表から20年後、1993年にはインターネットが一般的なものではなかったし、スマホに至ってはまだ夢の装置という位置づけだったかもしれない。もしも97年に映画が完成し、公開されていたら、いまの世を先取りした怪作と評価されたのではないか。

『箱男』に限らず、安部公房の作品は予言的なものが多い。僕が安部公房の凄さとして真っ先に考えるのは「もしもいまの時代に安部公房が生きていたらどんな小説を書いただろう」と思わせられるところで、新作が書かれることはもうないとわかっていても、そんな妄想をひろげてしまう。

そうした観点から考えると、箱男的存在はもはや当たり前であって、箱を被って一方的に他者を見続けるだけの匿名性はネットによって実現され、スマホによって洗練された。箱男は過去のものになった、と言ってもいいだろう。そう思っていた。

今回の映画で箱男を知った人に、この存在が真新しいものに映るかといえば、きっとそんなことはなく、僕が書いたように「かわいい」とさえ思えてしまうに違いない。時代によって毒抜きされたといってもいい。

いつか、数十年先の未来において、小説『箱男』と映画『箱男』がセットで認識されるようになるだろう。この原作の映画化がこれ、というように、両者の間にあった30年とか50年という時間のひらきは、未来では誤差になってしまう。その未来にあっては、ひょっとすると、「テレビからスマホ」というデバイスの移行もたいした事象ではないかもしれない。100年後にも小説『箱男』は残ると思うものの、そこに含まれていた先鋭性は薄まるだろうし、「誰が箱男なのか」という問いは、まったくもって有効なものではなくなっているだろう。

「ネットは人類に早すぎた」とか「SNSは人類に早すぎた」といった言説が、半ば冗談、半ば揶揄のように使われるけれど、ネット、SNSの使われ方はこれからまた変質していって、窃視的な使い方、リンチ道具としての使われ方、といった側面も後退していくかもしれない。AIによってメールの文面が礼儀正しいものに書き換えられたりとか、クレーマー対策として相手の言葉を自動でやわらかなものに変換するとか、そういった動きも出てきている。人間が自分たちで感情を律することができないのならAIに任せよう、というわけで、日々、報道で目にするようなネット起因・経由の事件を減らすためならば、AIによる解毒を人々が歓迎する未来も、あながち妄想じゃないだろう。

人の妄執は再び裏側に潜るのかもしれない。アングラの復権もあるのかもしれない。いまだってアングラは存在しているし、ネットに浮上しているものがすべてではないのだけれど、それでも、昨今のネットのカオスぶりを放置したまま文明が流れていくとも思えないから、良し悪しはべつとして、なにかしらの浄化が試みられるのではないか。人間味が漂白されて、精神が都市化されていけば、人はそのときこそ本当に箱男になりたがるのかもしれない。

個別の箱の中に籠もって、自分のためだけの活動に精を出す。そうでもしなければ人間でいられない。そういう人は現代にも多くいるだろう。そう考えると、安部公房の予言はまだ有効で、映画もフィジカルな面を補強する怪作といえる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?