刺絡で病気が治る仕組みとその手順※追記あり

5-ALAやグルタチオンもいいけど、刺絡(しらく)もいい。最近、刺絡がシェディングに効くことを記事におこした関係で、刺絡に興味を持ってくれる人がにわかに増えた。

刺絡は鍼灸のなかでもマイナーな鍼で、扱っている鍼灸院も少ないようだ。しかし、本も出版されていて、とても興味深い。

福田稔 著/安保徹 協力「難病を治す驚異の刺絡療法」

私はもっぱら、中耳炎と喘息を治療しているけど、こんなに良いらしい。頭痛とか冷え性、便秘、鼻炎、花粉症なんかは想定範囲内だけど、リウマチや膠原病、C型肝炎、糖尿病、脳梗塞の後遺症、悪性リンパ腫まで良くなるとは、その威力は計り知れない。

“針を刺すと痛みが起こります。この痛みこそ自律神経の偏りを修正するために欠かせない要素なのです〜(中略)〜刺して痛みがしょうじると、生体は「わっ、チクッとしたぞ。嫌だな。」と反応します。すると、副交感神経は痛みを排泄するため活性化します。その結果、交感神経の緊張を解消することができます”

“体の働きに必要なホルモンや酵素なども、すべて正常に分泌されるようになります。もちろん、リンパ球も増え、免疫力も回復します。《血はよく流れ、出すべきものは出し、リンパ球が増える》これが刺絡療法の体に及ぼす作用です”

私は鍼灸師ではなくズブの素人だが、難しい技術は必要なく、簡単に出来るので、改めてこの素晴らしい刺絡療法を紹介したい。

刺絡の道具を買ってまでやりたくはないが、爪楊枝でやりたい、指でやりたい、色んな意見を聞く。うん、まずは「自分でもできそう」と思うやり方から始めるといいと思う。

私の場合は道具を使ってやっている。用意するのは以下の通り。

メディセーフ ファインタッチII(本体)、メディセーフ 針、消毒用エタノール、コットン、ティッシュ、洗面器に入れたお湯(43〜50℃くらい。好みの温度でOK)、タオル、爪楊枝。

冷え性だと出血させづらいからお湯を使うけど、そうでない人には不要だ。また、出血を促すために、指の第一関節あたりにモールや輪ゴムを、きゅっと巻きつけてもいい。

ちなみにこれは、モールがわりに私が過去に使っていた針金(お菓子の袋を束ねていたもの)。

私の場合は手指で押すほうが出血させやすいので、モールや輪ゴムは使っていない。また、勝手に出血してくれるなら押すことも、モールや輪ゴムも不要だ。爪楊枝は、ツボの位置を確認したり、痛みを感じるかどうか確認するときなどに、たまにサブ的に使う。

さらに、いちいち消毒液をコットンに浸すのが面倒なので、密封瓶に消毒液の浸し済みコットンを収納している。沢山作っておいて、必要枚数を都度、取り出してる。出血させる量にもよるが、慣れないうちは井穴1箇所につき1枚くらい、コットンを用意しておくとよい。

さて、まずは手を洗って清潔にする。それから道具をセッティングする。

右側の白い細長い棒がファインタッチII(本体)。左手に持っている水色のやつがメディセーフ針。針は使い捨てになっていて、指ごとに交換する必要はないけど、別の日にやる時は新しい針に交換する。同じ日でも数時間とか、時間が空くときは交換する。

本体に針を差し込んだ。カチッとするまで挿れればOK。

針の目盛りは五段階ある。私は冷え性で出血させづらいから一番強い4に合わせている。最初は「❤︎」からやって、様子を見ながら大きい数字に合わせていけば良い。

最後に、オレンジのキャップを外す。これでファインタッチの準備は完了。

次に、お腹のツボ「中脘(ちゅうかん)」のチェックをする。ちょうど、みぞおちとへその間くらいにある。ここを指で押して、痛氣持ち悪いか(圧痛があるか)確認する。その周辺も押してみて、どの辺がどう痛いか確認しておく。

さらに、足を温める。洗面器に張ったお湯の中へ足を浸ける。私はなんとなく左足からやるのか好き。

3分くらい。冷えが強いときは、5分以上とか。長めに浸ける。

タオルで水気を拭き取る。

刺す指を消毒液コットンで拭き取る。

今回は足の小指の外側を刺す。ここが至陰(しいん)、膀胱経の井穴(せいけつ)だ。

足の井穴一覧をイラストにしたやつ↓

井穴にファインタッチ本体の先端を垂直に押しつけて、緑色のプッシュボタンを押す。撮影の関係でこんなポーズだが、実際にはもう片方の手で足の小指をしっかり押さえておく。カチッと音がして、1.5mmくらいの短い針が出てくる。

血が出た。(血を見たくない人のためにモザイクかけてます)

刺した位置の周辺の肉を手指で押す。ちなみに今回は血を30滴出したいから、30回。

※爪楊枝の場合は出血させないので、尖ってない側でゆっくり10回、井穴を突く。それを1日3セット行う。

目的の量を出したら、消毒液コットンで血を拭き取って完了。

お湯がぬるくなったら注ぎ足す。

ほかの井穴も刺していく。一回刺すごとに、本体の水色のレバーを、カチッと言うまで上に引き上げておく。引き上げておかないと、針が出てこない。

ちなみにこれは肝経の井穴、大敦(だいとん)。大敦は右足の親指のみ。経絡は左右対称だから左足にも有るけど、使わない。井穴刺絡の場合は右足だけだそう。

ここも刺して血を出す。足の親指は太いから、手指で押しづらい。

洗面器のお湯が汚くなり、ぬるくなったので取り替える。今度は手をつける。

今日は気温が下がって寒くなると聞いていたし、くるかなーと思っていたが、やはり少し痰が出ていて、少し気道が痒い。喘息発作の小規模バージョンがきているのだ。そんなときは、肺経だ。

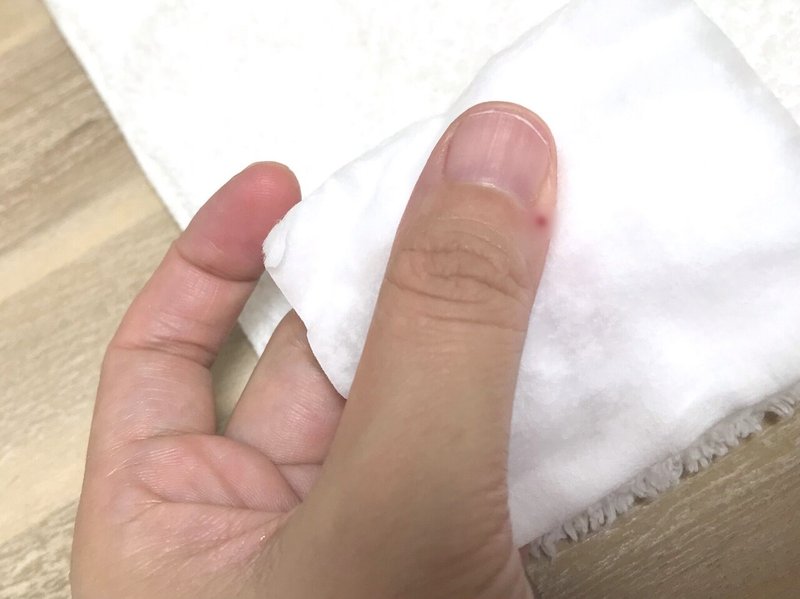

肺経の井穴、少商(しょうしょう)。

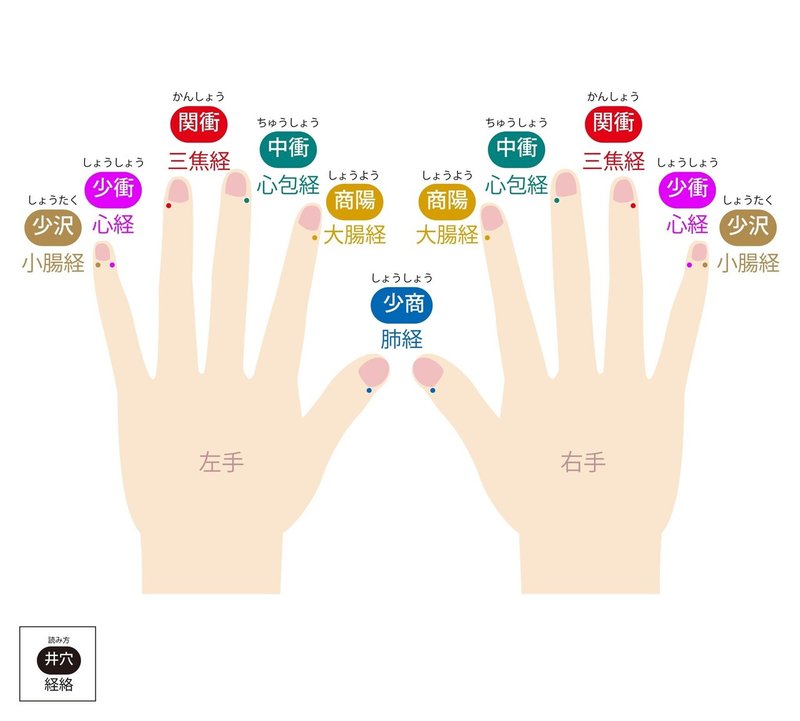

手の井穴の一覧。

あまり痛くなかったので、重症ではないってことだ(自分比調べ)。写真は左手だが、右手もやる。今回の軽い痰&気道の痒みには、右手の肺経のほうが効いた。

全部刺し終わったら、本体から針を抜く。灰色のボタンを下部へスライドする。

すると、針が抜ける。一度抜くともう一度差し込むことはできないので、捨てる。

消毒液コットンで拭き取る。後片付けしておしまい。

最後にもう一度、お腹のツボ「中脘(ちゅうかん)」が痛いか、痛みが弱まってるかを確認する。最初の頃は変化はなかったが、何回か刺絡をやるうちに、私の中脘の痛みは減っていった。

以上が一連の流れ。

毎回、刺した直後に患部が軽くなったり、温かくなったりして、症状が緩和する。刺しても何の変化もない井穴もあれば、時間の経過とともにじわじわ良くなる場合もある。西洋医学の処方薬とちがい、変な副作用もない(フラつくなど、副作用が出る人(高齢者)もいる)。

興味のある方は是非。ズブの素人の私にもできることは、質問に答えたい。

この狂った戦時下で、少しでも不調を感じる人が減りますように。

※ファインタッチIIと針は、以下の楽天から購入できる。