山口貴由の描く宮本武蔵に見る、剣術の極地

山口貴由作品の最大の長所は、剣術アクションの奥深さにあると言って良い。

シグルイから始まり、衛府の七忍に至るまで、刀を用いた戦闘シーンがいくつも描かれるが、常に高いレベルの緊迫感とカタルシスが放たれており、ぐっと読者を引き込む。

刀、特に日本刀は見た目の美しさや史実での使用例の幅広さも相まって映画や漫画で常に取り上げられる小道具であるが、演出としての側面から言えばかなり扱いの難しいものである。

刀の最大の特徴は、その威力と切れ味であり、日本刀の切れ味という面では昨今無数の作品で殊更に強調されてきたものなのでもはや説明不要の域にある。

つまり、それが原因で、日本刀を用いたリアルな殺陣は一瞬で決着がついてしまうという性質があるのだ。

現実で言えば、切り込む角度や刀を引く動作が伴わなければ、意外と殺傷できないという話もあるが、時代劇の侍が刀を抜いて対面したら、それはすなわち一撃で結着する「刹那の見切り」になってしまうのであり、デリケートだ。

言い換えれば、素早く一閃する刀が直撃すれば、相手は必ず四肢切断か出血が伴うのであり、一対一の殺し合いであれば「先に当てた方が勝ち」というシンプルな演出になってしまうというわけだ。

しかも、だからこそ、刀を用いた闘い方というのは、「より素早く振り下ろせた方が強い」という結論になってしまいがちで、突き詰めるほどにキャラクターごとの戦闘スタイルが薄くなってしまうジレンマも内包していると言える。

その点、作画も相まって各部のリアリティと戦闘シーンの充実を両立しているシグルイは、極めて作劇レベルの高い傑作だと言って良いだろう。

シグルイには、原作にあるものではあるが、多種多様な剣術が描かれており、各流派、各個々人によって個性ある戦闘スタイルを披露する。

「一閃すれば即ち決着」の残酷さもありながら、各シーンごとに重厚な戦闘描写があるので、この作品は是非におすすめしたいところである。

で、様々な剣術で飽和に近い濃度で仕上がった山口作品であるが、その数年後に連載が開始した「衛府の七忍」で更なる開花を遂げる。

衛府の七忍は、江戸時代初期が舞台であり柳生宗矩や松平信綱、宮本武蔵、あとなぜかタイムスリップしてきた沖田総司など名だたる剣豪が登場してくるわけだが、これまた皆が更に個性ある闘い方をするので大変なことである。剣術としては、最終盤に登場する谷衛成(たに これなり)(実在した家系)が最高到達点として極みみたいな技量(もうこれを超える戦闘は存在しないと言っても良い。別記事にも書いたはずだ)を披露するが、個人的には宮本武蔵を推したいところである。

この名だたる剣豪たちに囲まれた宮本武蔵は、剣術家としてはまあ割とこわっぱみたいな扱いをされるわけだが、宮本武蔵が主役である「武蔵編」は最も「剣術の高みとは何か」というテーマを追求したものである。

史実は諸説あるようだが、本作の武蔵は「宮本無二」という父親から、がっつり虐待みたいな方法で剣を教えられ、やがて関ヶ原の合戦の歩兵募集を知ると、戦で名を上げるべく出奔した過去を持つ。関ヶ原に参戦して、でも思ったように戦果を出せず西軍は敗北した…というのはたしか小学館の伝記漫画にも書いてあったように思うが、まあ、戦争というのはミクロな戦力がいくつかあったとしても仕方なく、あくまで戦術や指揮系統が重要だから名を上げようが無かったのも致し方ないところだったのだろう。

武蔵が出奔する際、無二から「お前がこれまで必死に高めてきた刀と言うのはな、もうとっくに廃れておる🥴」というようなことを言われる。

関ヶ原の時代には、もう火縄銃が浸透していたので、いくら刀の腕を上げようとも鉄砲に勝てないから意味ない というような意味だ。

無二が無理やり教え込んで、他に生き方を知らない武蔵にとっては、これはもう完全に人格否定としか言えない残酷な仕打ちなのであるが、幸か不幸か、武蔵は実際に足場の無いほどに敵味方入り乱れ、銃弾が飛び交う戦場でその事実を痛感し、そして生還するのである。

衛府の七忍における武蔵というのは、有名な剣術家でありながら、剣術を極めることの錯誤感も知っており、どこかに仕えることもない浪人者なのである。

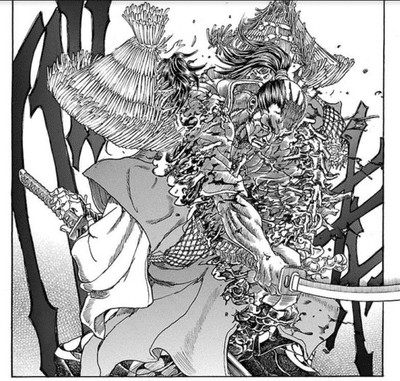

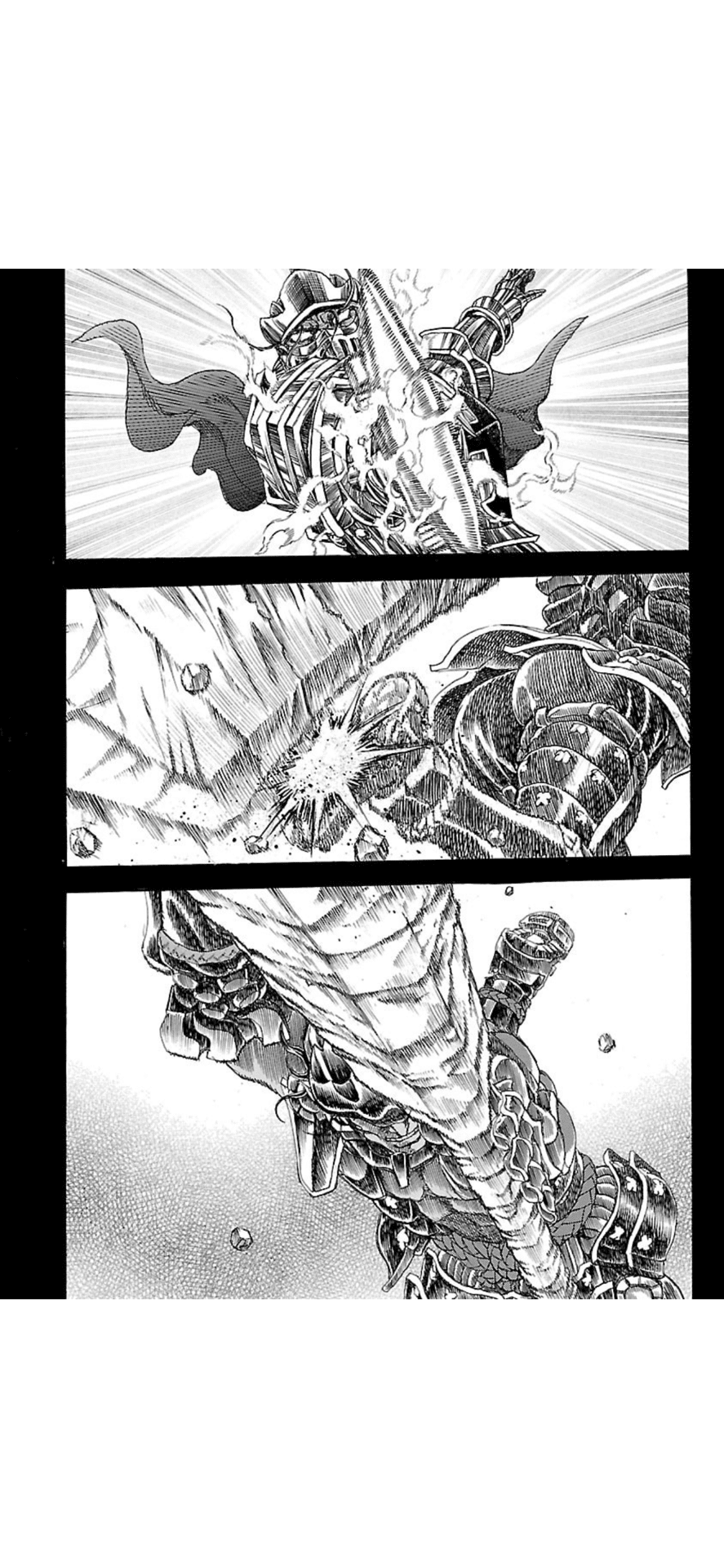

武蔵が劇中で相対する敵は、対照的に銃弾のように爪を発射し、燃える血で敵を焼き尽くす鬼であり、そして滅茶苦茶な再生能力を持っているので刀による攻撃がほとんど通用しないという特徴を持っている。

武蔵は結局、刀に展開式の複雑な刃を仕込む「武蔵拵え」と、圧倒的なフィジカルで鬼を倒すのだが、剣術家でありながら刀にこだわらない柔軟な闘い方というのが、武蔵編で示された「剣術としての高み」という結論のひとつであった。

宮本武蔵といえば、今では最も名の知れた、最強の剣術家なのであるが、山口貴由は、その宮本武蔵という熟成されたキャラクターを用いて、宮本武蔵というキャラクターだからこそ期待される「最強の剣術」の結論を示したのではないかと考えている。

これは芸術の世界で言えば、「音楽や絵画は、中世の一時の栄華であったが、やはりカメラも音源も普及した世界では映画みたいな総合芸術が一番すごい」みたいな結論であると思うし、私もなんとなくそんな感じがするのだ。

芸術表現としての極みというのは、やはり総合芸術が一番肉薄するところであろう。一対一の戦闘というのも、刀も用いれば銃も暗器も用いるし、場合によっては組み打ち(柔道みたいな感じ)も用いるのが最強なのではないだろうか。

ちなみにその後登場する柳生宗矩も刀の通用しない鬼に苦戦するわけだが、彼は、「まあ結局真っすぐ素早く振るうのが一番強い」みたいな結論に至っている。

ところで、劇中に登場する明石レジイナは、魔界転生(昔の方の映画)の細川ガラシャがモデルと思われる。見た目やキリシタン関連という要素が類似している。

佳那晃子演じる細川ガラシャは、それはそれは美しく、魔界転生の物語の主軸である退廃的な殺し合いに彩りを添えている。まずもって肌の白さと柔らかさが執拗に演出され、常にセックスの気配を滲みだしている。つまり魔性の美であり、魔界転生という作品を名作たらしめている要因の数割は細川ガラシャの登場シーンにあると私は考えている。

山口貴由の描くレジイナも大変美しく、豊満な肉感としなやかな肢体は間違いなくそれまで培ってきたデッサン力に裏付けされたものであるが、レジイナはガラと違い、色仕掛けや搦め手は用いずあくまで肉体派の闘いをする。この変更は屈折した山口氏の女性観が反映されているものだと考えられる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?